2025年8月の俳句

-

2025.08.29 放送

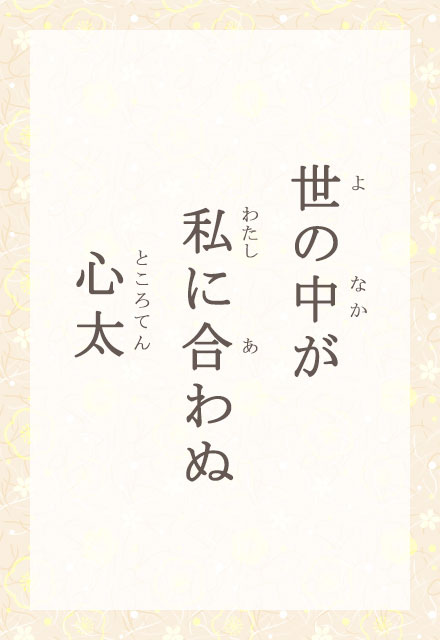

第28回俳句甲子園の入選作品です。なんだかうまくいかないなあと思うとき、私が社会不適合者なのではなく、世の中のほうが私に合わないのだと考えました。心太が突き出されるように、いつか私も、社会へと押し出されるのでしょうか。私を中心に据えて軸をぶらさないたくましさに、力強く励まされる一句です。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

2025.08.28 放送

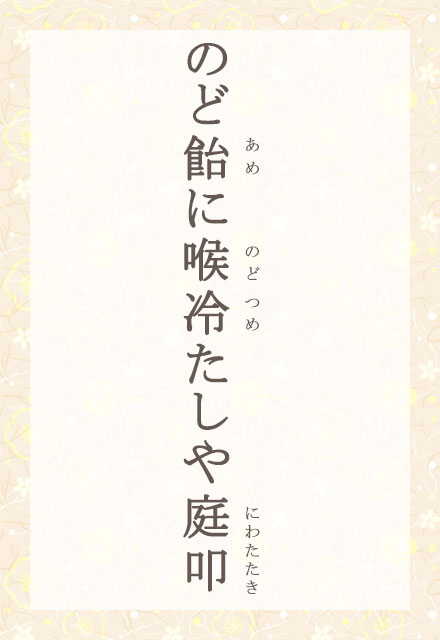

第28回俳句甲子園の入選作品です。セキレイは、尾羽を細かく上下させる動きが石や庭を叩いているように見えるので、「石叩」や「庭叩」と呼ばれます。のど飴を舐めるときの、喉がスーッとする感覚を、「冷たし」と表現しました。涼しくなった秋風に吹かれながら、庭に来た小鳥をぼんやり眺める、無為の時間が描かれています。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

2025.08.27 放送

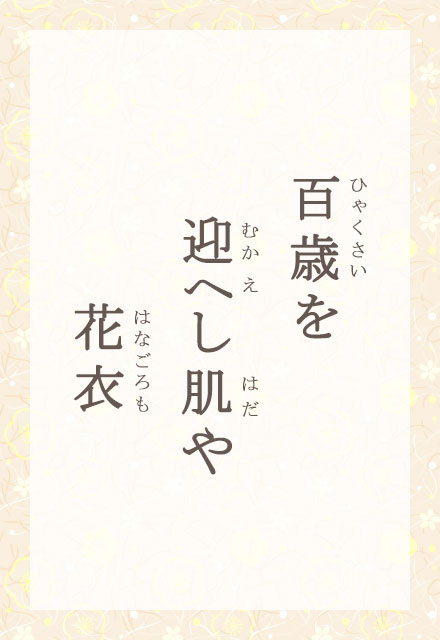

第28回俳句甲子園で優秀賞に選ばれた作品です。春の桜の咲くころ、お花見に来てゆくための服を「花衣」といいます。百歳を迎えたその人に、花衣を着せ、桜を見せたいと思う優しさが、ゆったりとした調べで写し取られています。長寿のめでたさを、桜の花がまぶしく寿ぎました。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

2025.08.26 放送

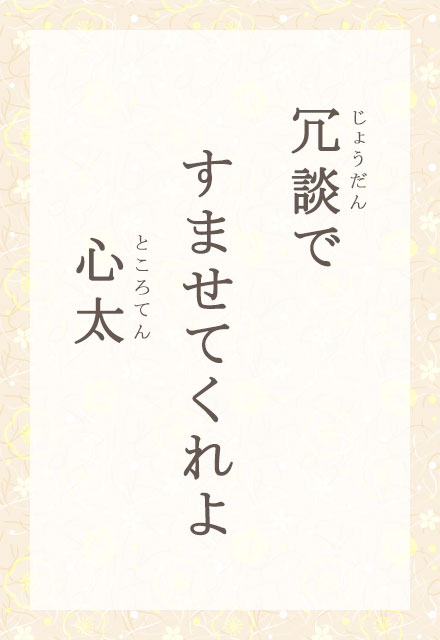

第28回俳句甲子園の入選作品です。夏の季語「心太」は、テングサの煮汁を固めた食べものです。酢醤油や黒蜜などをかけ、つるりといただきます。その清涼感から、心太は夏の季語に分類されています。生きていれば、冗談で済まないことも起こります。やれやれとため息をつきつつ、心太で気持ちを落ち着けます。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

2025.08.25 放送

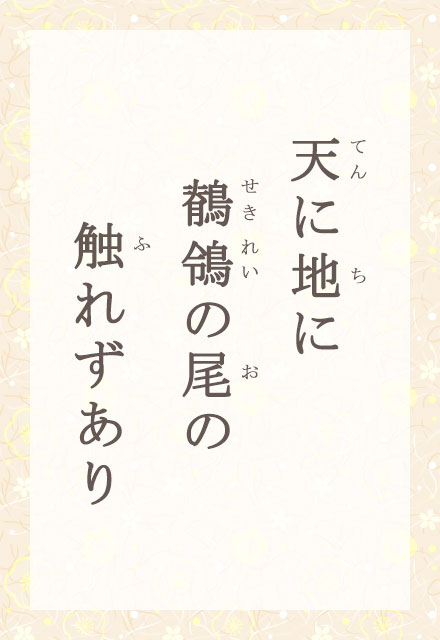

第28回俳句甲子園で最優秀賞に選ばれた作品です。秋の季語「鶺鴒」は、長い尾をしきりに上下させるのが特徴的な小鳥です。その動きに着目し、尾羽が天にも地にも触れないで、すがすがしく保たれているさまを切り取りました。天地という広やかな世界に、小さな鶺鴒の命を清らかに輝かせた、格調高い一句です。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

2025.08.22 放送

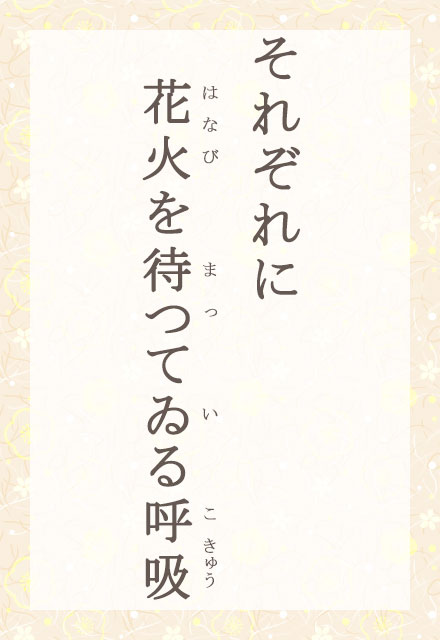

なまぬるく夜が暮れてゆく中、息をしながらどきどきと、花火が揚がるのを待っています。花火大会が始まるまでの、期待に満ちた時間を、簡潔に切り取りました。第11回俳句甲子園で最優秀賞に選ばれた、当時の高校生の作品です。明日は大街道、あさっては松山市民会館にて、第28回俳句甲子園が開催されます。今年は、どんな新たな俳句が生まれるのでしょうか。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

2025.08.21 放送

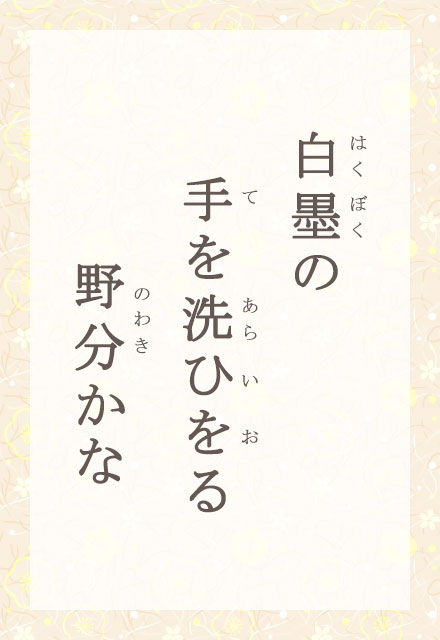

俳人・中村草田男は、松山で育ちました。人間の存在を見つめる哲学的な作風で、人間探求派と呼ばれ、力のこもった作品を多く残しました。授業が終わったあと、チョークで汚れた手を洗っているのでしょう。手を水にさらしながら、ふと外を見れば、台風が近づく強い風が吹いています。社会の中で暮らす日常の中に、自然の荒々しさがふと迫る一場面です。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

2025.08.20 放送

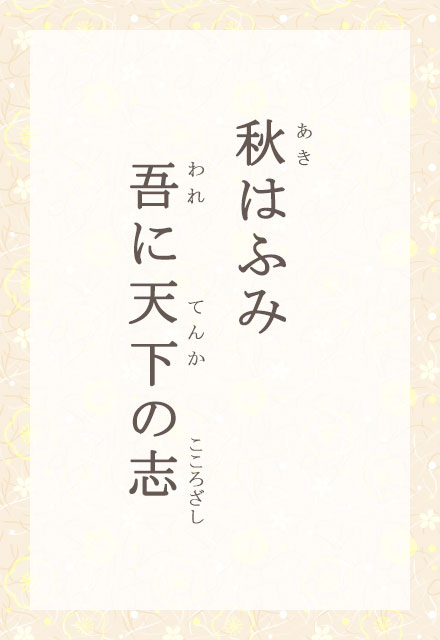

小説家の夏目漱石は、俳人・正岡子規の親友です。子規に刺激され、俳句も多く作りました。この句は、教師として熊本に赴任していたころの作品で、「図書館」という前書きがついています。「ふみ」とは書物のことです。読書の秋、私には大きな志があるのだから、しっかり本を読み学ぼう、と決意をこめました。可能性にあふれた若者たちへエールを送る一句です。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

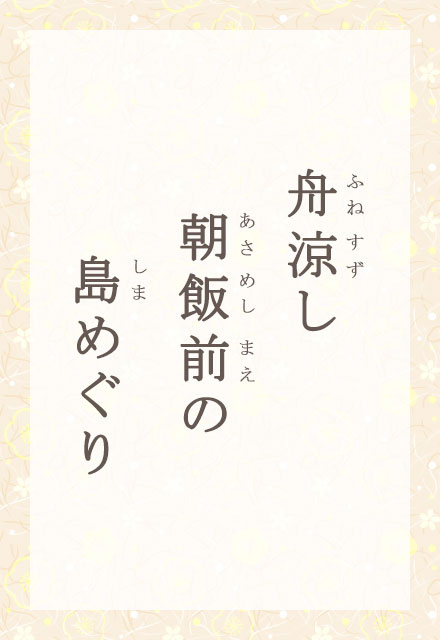

2025.08.19 放送

柳原極堂は、松山中学時代の正岡子規の同級生です。雑誌「ほととぎす」を立ち上げ、友人として子規の顕彰に生涯を捧げました。この句は風早の俳句大会を訪れ、翌朝に島めぐりをしたときの作品だと言われています。朝ご飯の前に、舟でぶらりと島へゆきます。吹いてくる潮風を涼しく感じながら、まぶしい朝日に目を細めます。瀬戸内の海の穏やかさを感じる俳句です。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

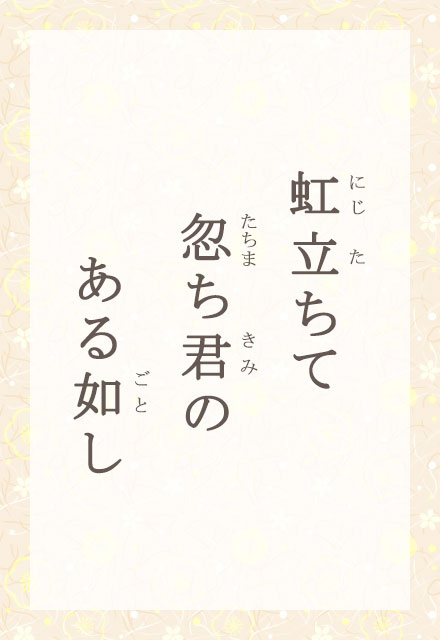

2025.08.18 放送

高浜虚子は、松山出身の俳人です。正岡子規のもとで俳句を学び、子規から引き継いだ雑誌「ホトトギス」を通して、多くの俳人を育てました。この句では、虹が立てばたちまち、そこに君がいるかのように感じられるのだと、親しさを表しています。虚子は〈虹消えて忽ち君の無き如し〉という句も作りました。虹のように嬉しく儚い存在として、君へ思いを寄せています。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

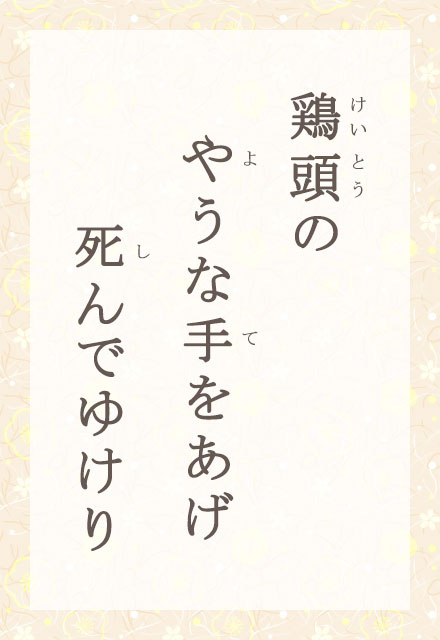

2025.08.15 放送

富澤赤黄男は、八幡浜市保内町出身の俳人です。言葉のイメージを生かした前衛的な作風で、新しい時代の俳句を生み出しました。この句は、戦争の時代に兵士として従軍した体験を詠んでいます。赤黄男は、血に濡れた拳を、鶏頭の花にたとえました。秋に咲く鶏頭は、真っ赤でごつごつとしています。戦場の出来事を、鶏頭の存在感がなまなましく伝えます。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

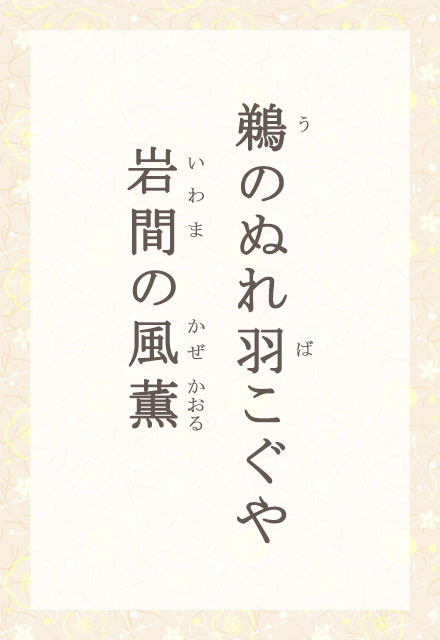

2025.08.14 放送

夏の磯の風景です。黒く濡れた海鵜の翼に、若葉を吹く風が、いきいきと押し寄せます。大原其戎は、三津浜生まれの俳人です。京都で修行したのち郷里に戻り、俳句雑誌を創刊しました。まだ学生だった正岡子規は、松山に帰省したときに其戎を訪ね、それから数年間、彼の雑誌に投句を重ねます。其戎は、子規の俳句の出発点となった人物でした。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

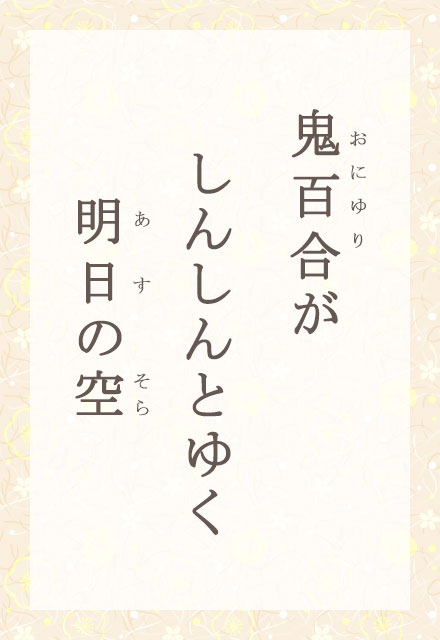

2025.08.13 放送

坪内稔典は、伊方町出身の俳人です。ふだんの言葉を使った「口語俳句」で知られ、俳句の特徴は、簡単に覚えて口ずさみやすい「口誦性」にあると考えました。この句も、シンプルな言葉で感覚が言いとめられています。鬼百合の花のオレンジは、まるで激しい夕焼けの色のようです。夏の日差しを受けて暮れてゆく鬼百合に、明日の空、未来の時間を想像します。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

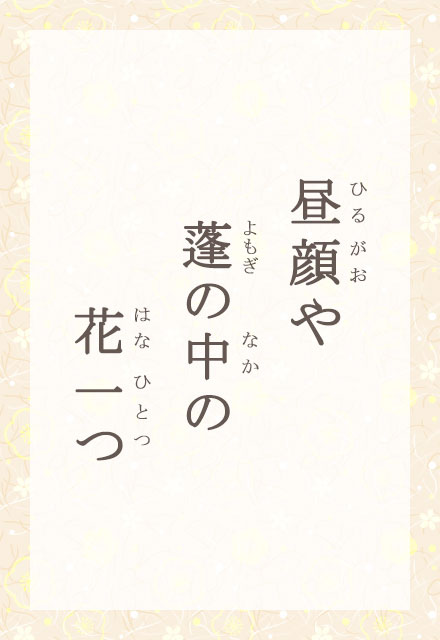

2025.08.12 放送

内藤鳴雪は、松山藩の教育行政に携わり、東京で学ぶ松山の学生たちの寮・常磐会寄宿舎の監督になりました。そこで20歳年下の学生・正岡子規と出会い、弟子として俳句を教わりました。蓬が生い茂る中に、昼顔の花が一輪、しらじらと花をひらきます。蓬の濃い緑と草の香りが、昼顔の花の清らかさを、いきいきと際立たせます。自然を静かに見つめた俳句です。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

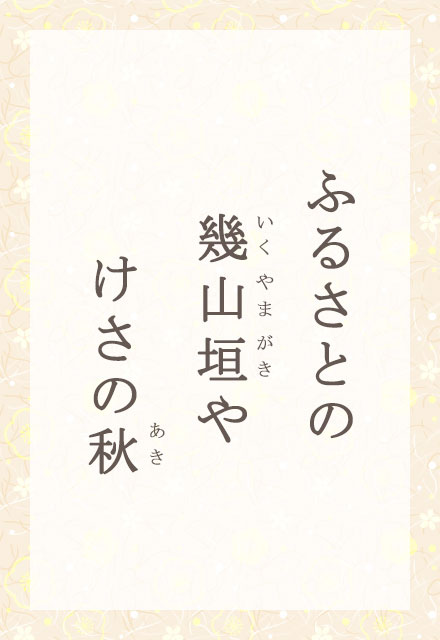

2025.08.07 放送

芝不器男は、明治36年、現在の松野町に生まれました。ゆたかな調べにみずみずしい感性を輝かせ、俳壇の期待を集めましたが、病を得て26歳で夭折しました。今日は立秋です。「けさの秋」は、立秋の朝を指す季語です。ふるさと松野の山々も、立秋を迎え、どこかすっきりと見えます。幾山垣というゆったりとした言葉に、ふるさとへの思いが懐かしく香ります。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

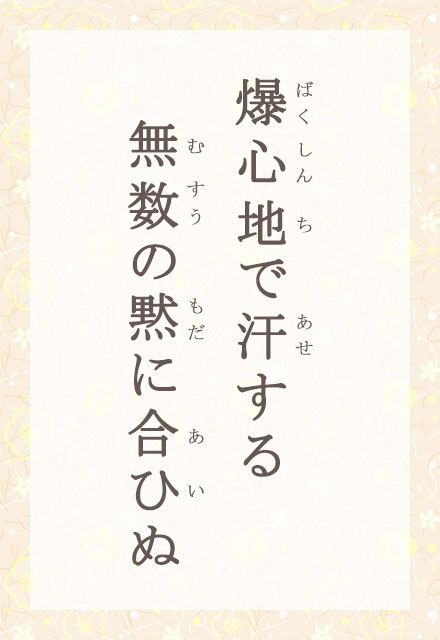

2025.08.06 放送

松山市出身の相原左義長は、戦後の愛媛俳壇を牽引した俳人です。青年時代に広島駅で被爆し、爆心地をさまよった経験から、原爆や戦争、平和への思いを詠んできました。被爆した人の汗、その後の広島で黙祷する人の汗……。言葉にならない思いが汗に滲みます。今日は広島に原爆が落とされた日です。戦後八十年目の夏。失われたものを悼み、平和の実現を祈ります。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

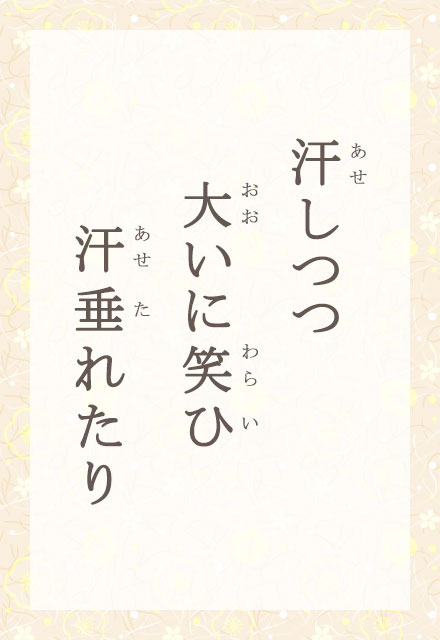

2025.08.05 放送

石田波郷は、松山市に生まれ育った俳人です。人生や生活を詠み、俳句を通して生きることと向き合いました。この句は「汗」という夏の季語が二回繰り返されています。汗をかきながら、語り合って大いに笑い、さらに汗が垂れてきます。汗をかくことは生きて居る体を、笑うことは生きている心を、それぞれ感じさせます。人間の本質を見つめた一句です。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

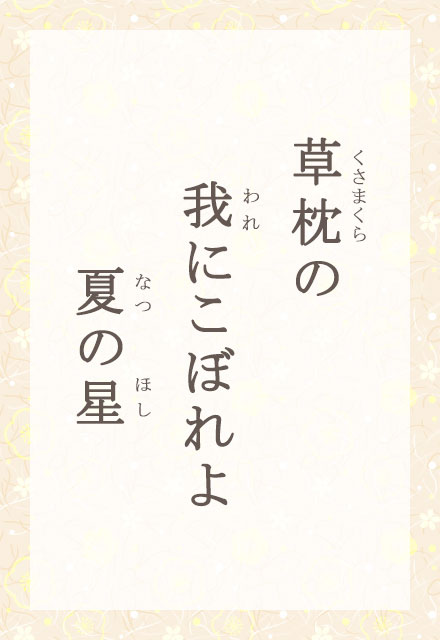

2025.08.04 放送

正岡子規は、明治時代に活躍した松山出身の俳人です。新しい時代に合わせて俳句を革新し、病と闘いながら、現在の俳句の基礎をかたちづくりました。草枕とは、旅の途中で眠ることです。病気になる前の子規は、旅が好きな青年でした。野原に寝ころんで夜空を仰げば、涼しい夏の星がきらきらと輝きます。若い子規は、未来にどんな夢を見ていたでしょうか。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

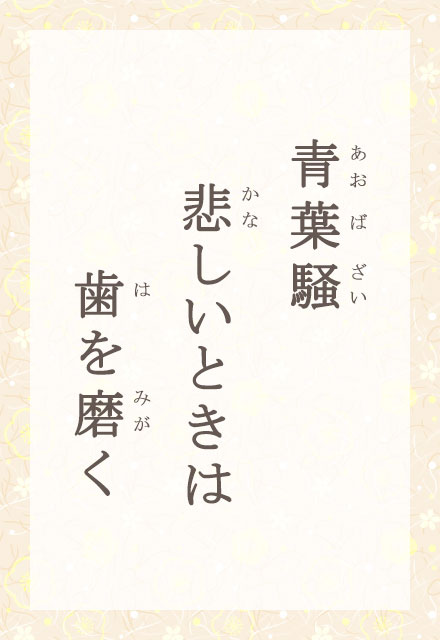

2025.08.01 放送

「青葉騒」は、青葉が風で触れ合う音を感覚的に現わした季語です。青葉の頃のきれいな言葉です。さて、悲しいときに起こす行動を想像してみます。思いっきり泣く、趣味に没頭する、部屋を片付けるなど。この人は、歯を磨くというユニークな行動にでます。無心に磨いていると、曇った心もすっきりしそう。

(監修:谷)

音声で俳句を聞く/止める

テレビ愛媛ではみなさまから

俳句を募集しています!

「石鹸玉」 です

応募フォーム、メールアドレス、ハガキの中からご応募ください。メールアドレス、ハガキでのご応募は、お題を含む俳句(ふりがな)・氏名(ふりがな)・住所・電話番号・メールアドレスを記載してお送りください。一人何句でも応募可能です。選ばれた俳句は、EBC Live News「きょうの俳句」コーナーでの放送のほか、テレビ愛媛のホームページ等で紹介します。作者の氏名(ペンネームの場合はペンネーム)、お住いの市町名(ジュニアの場合は学校名)も紹介されます。

(採用された方には放送日を事前に連絡し、記念品を贈らせていただきます。)

※俳句の募集は、毎月第2月曜日、午後6時から開始します。

応募規約

・応募作品は未発表で、ご自身の作品(著作権がご自身にある作品)に限ります。

・他人の作品に著しく類似、または他人の作品の盗用など、第三者の権利を侵害する可能性があると判断した場合は、応募の対象外とします。

・テレビ愛媛は応募作品による権利の侵害等に対し、一切の責任を負いません。

個人情報の取り扱いについて

頂いた個人情報は、優秀句に選ばれた方への事前連絡並びに記念品をお送りする際にのみ使用させて頂きます。

メールアドレスからの応募:

ハガキからの応募:

〒790-8537 テレビ愛媛「きょうの俳句」係

掲載されている句がランダムで再生されます

すべて聞く/止める