2019年3月の俳句

-

2019.03.29 放送

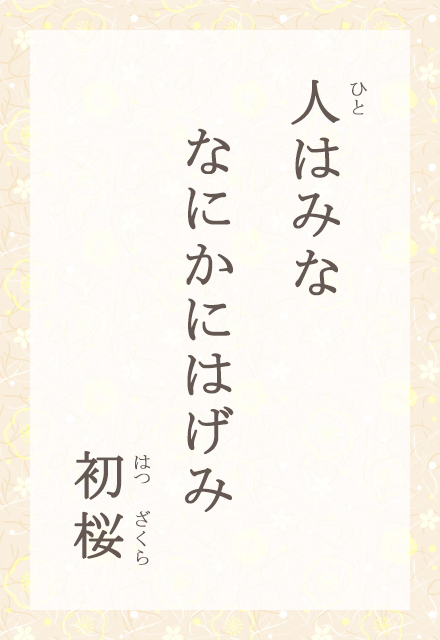

その年初めて咲いた桜を「初桜」といいます。桜の季節、あたりを見渡せば、人々はみな、それぞれの仕事や生活に励んでいます。スーツ姿の会社員も、コンビニの店員も、自転車をこぐ母も、ティッシュを配る人も、今この瞬間は溌溂としています。咲き始めた桜の明るさが、人々の心を自然と前向きにしているのかもしれません。人間賛歌の一句です。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

2019.03.28 放送

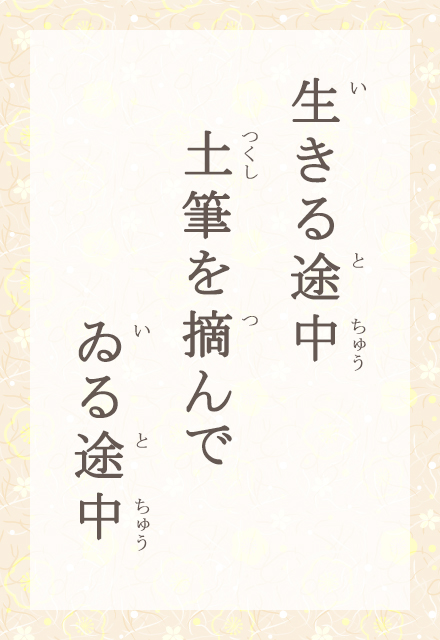

春の野原や土手に出て、土筆を摘んでいます。明るい日差しの中で、春風にしゃがんでいると、ふいに、今を生きている実感が湧いてきました。よく考えてみれば、私たちの体験する時間は、すべてが「生きる途中」なのです。いつか訪れるその日まで、私たちは人生の途中の時間を、喜んだり悲しんだり、土筆を摘んだりしながら、生きてゆくのです。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

2019.03.27 放送

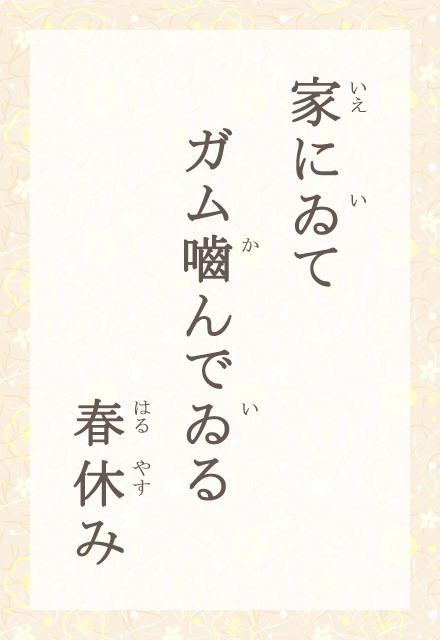

夏休みや冬休みは、学期途中で宿題もたくさん出ますが、年度終わりの春休みは、特に大きな課題もありません。楽といえば楽ですが、退屈といえば退屈。そんな春休みの手持無沙汰な気分を、出かけもせずに家でガムを噛んでいる、のんびりした姿に託して表現しました。何にもしない余白の時間もまた、人生には必要、かもしれません。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

2019.03.26 放送

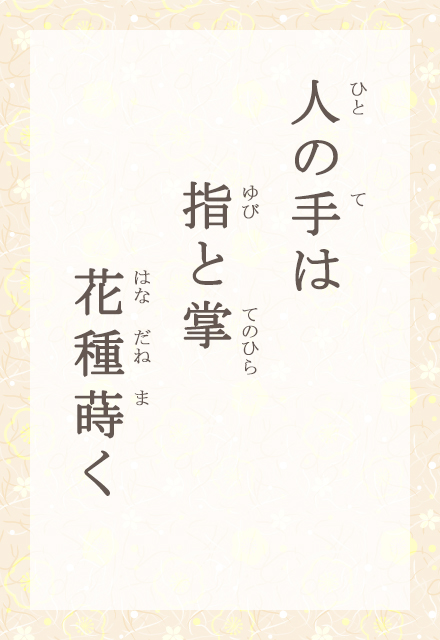

「花種蒔く」は春の季語です。朝顔やマリーゴールドなど、夏から秋に花を咲かせる草は、春の今ごろ、種を蒔きます。作者は種を蒔くとき、人間の手が、指とてのひらで構成されていることに、あらためて気がつきました。てのひらに種をのせ、指でつまんで蒔いてゆくと、ほぐれた土のあたたかさが、たしかな春を教えてくれます。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

2019.03.25 放送

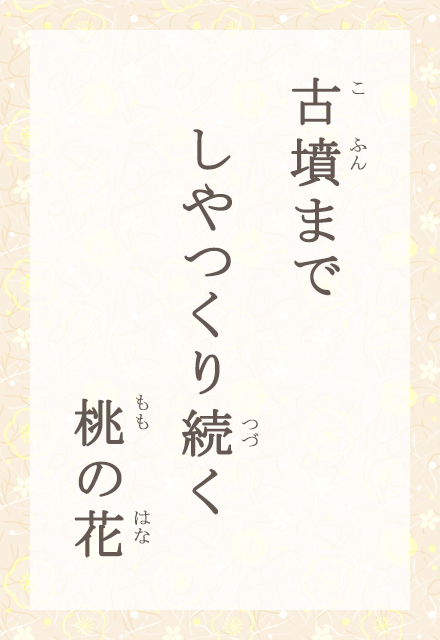

古墳を目指し歩いているとき、突然しゃっくりが出始めました。わざわざ人に言うほどでもないけれど、ちょっと困ったなあと思いながら、あたりをぐるりと見渡せば、桃が朗らかに咲いています。空の青さと古墳の緑を背景に、桃の花の素朴なピンクがとってもきれい。見とれていると、いつの間にかしゃっくりも止まって、気持ちのいい春の風景です。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

2019.03.22 放送

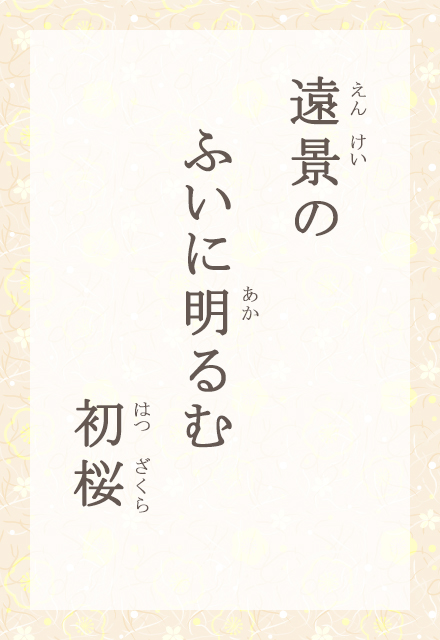

春、初めて咲いた桜の花を「初花」あるいは「初桜」といいます。待ちに待った花にめぐりあえた喜びのこめられた季語です。同じような意味でも「初桜」には、植物としての桜が強調されている趣が感じられます。桜が開花したことで、遠くの景色までも突然ぱっと明るく晴れやかに見えてくる。これこそが日本の春といえるのかもしれませんね。

(監修:池内)

音声で俳句を聞く/止める -

2019.03.21 放送

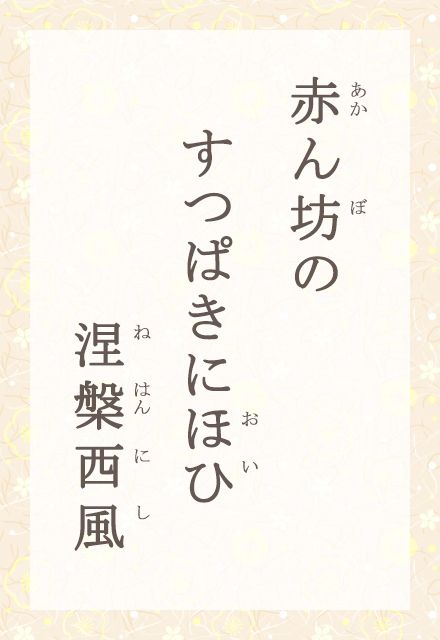

今日は春分の日。そしてお釈迦様が涅槃に入られた旧暦二月十五日にあたります。この頃に吹く季節風を「涅槃西風」といいます。西方浄土から吹いて来る風、という意味のこめられた季語です。おっぱいの匂と汗の匂のまじったような、赤ちゃんの匂。赤ん坊は匂までも可愛いですね。涅槃からの風も、赤ん坊の未来を祝福しているかのように吹いています。

(監修:池内)

音声で俳句を聞く/止める -

2019.03.20 放送

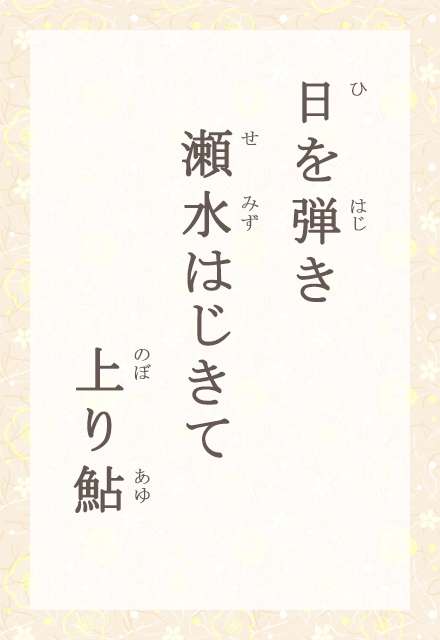

秋に川を下って河口近くの暖かな海で冬を越した鮎の稚魚は、春になると四、五センチほどに成長して川を溯ってきます。その姿を「若鮎」「上り鮎」といいます。正岡子規の<若鮎の二手になりて上りけり>も、この季節の鮎を詠んだもの。「日を弾き瀬水はじきて」に、上り鮎の躍動感がみごとに描かれた一句です。

(監修:池内)

音声で俳句を聞く/止める -

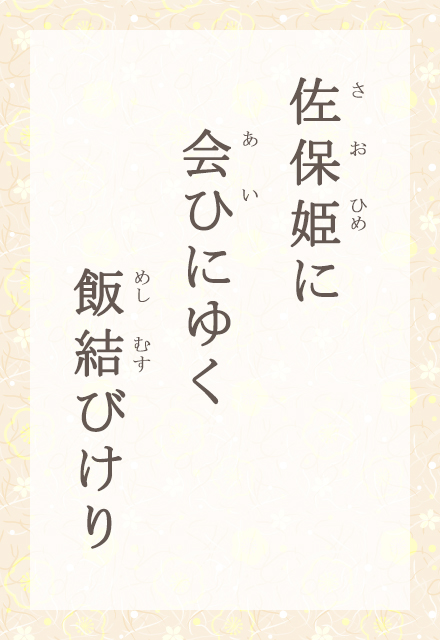

2019.03.19 放送

「佐保姫」は奈良の東にある佐保山の神で、春を司る女神です。ちなみに秋を司るのが竜田姫。野も山も春の気配の濃くなる中、作者は近くの山へハイキングに出かけることにしました。こんな時のお弁当といえば、おむすび。おむすびを作りながら、山の中で春の女神・佐保姫に会えればいいな、と楽しい想像をふくらませています。

(監修:池内)

音声で俳句を聞く/止める -

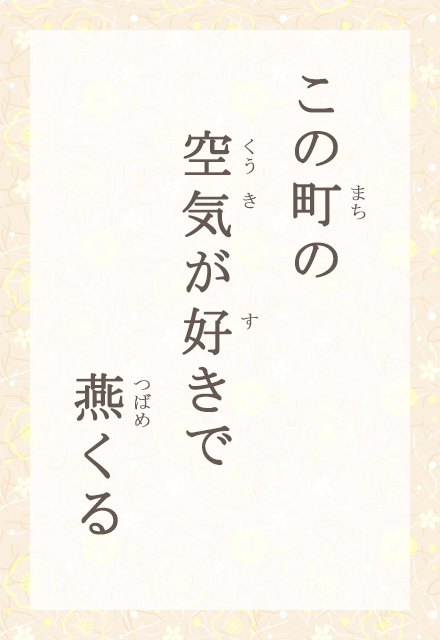

2019.03.18 放送

燕が南方から日本へ渡ってくる季節です。俳句では「燕くる」「初燕」などの季語が使われます。家の軒などに巣を作って子育てをする姿が愛らしく、古くから日本人に歓迎されている燕。燕もまた、そうした歓迎の気分に応えるように毎年やってくるのでしょう。最近は巣作り用の土がなくなるなどの環境の変化で、燕の数が減少しているようです。

(監修:池内)

音声で俳句を聞く/止める -

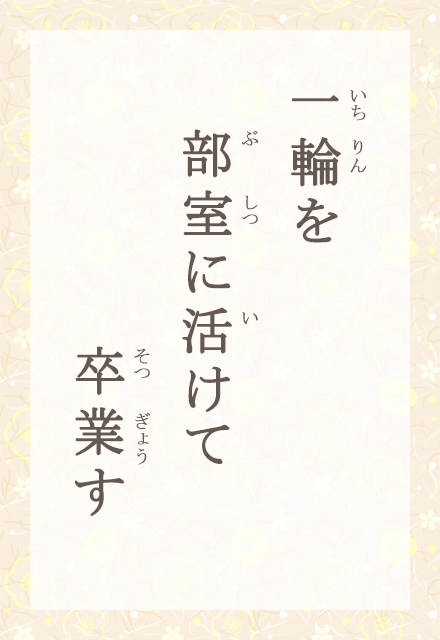

2019.03.15 放送

卒業祝いに後輩がくれた花束から、一輪の花を抜いて、小さな部室の机の上に飾ったのでしょう。数年間、放課後の青春を過ごしてきた部室とも、今日でお別れです。言葉にならない気持ちを託した一輪の花は、先輩の置き土産として、凛と輝きを放ちます。シンプルな構成ながら、沈黙に深い思いの滲む一句です。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

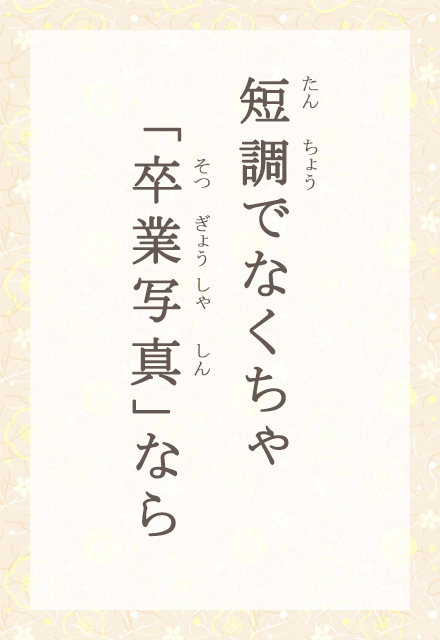

2019.03.14 放送

数ある卒業ソングの中でも、名曲として知られているのが、松任谷由実さんの「卒業写真」です。全体のメロディは長調で明るいのですが、おりおり、短調の切ない調べが紛れこみます。卒業もまた、明るい希望の中にも別れの悲しみの潜むもの。卒業の気分を、音楽の曲調に託していきいきと表現した、ユニークな一句です。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

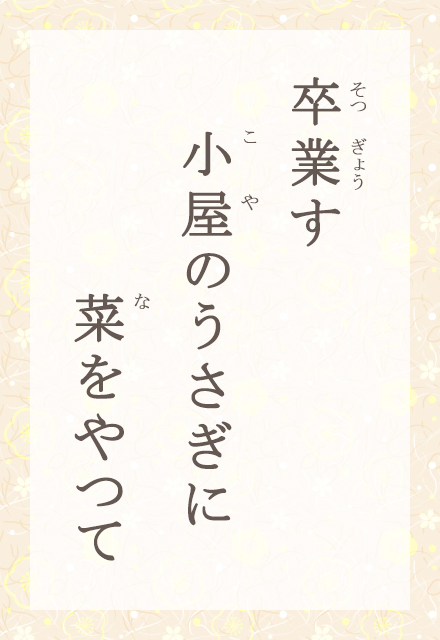

2019.03.13 放送

卒業の日に、校舎の隅の飼育小屋に来て、うさぎに餌を与えています。卒業式は、生徒として学校へ来る最後の日です。これまで繰り返してきた日常の風景も、今日で見納め。何も考えてなさそうに、もぐもぐ菜っ葉を食べるうさぎとも、今日でお別れです。卒業の日の何気ない一風景にも、明るいさびしさが兆しています。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

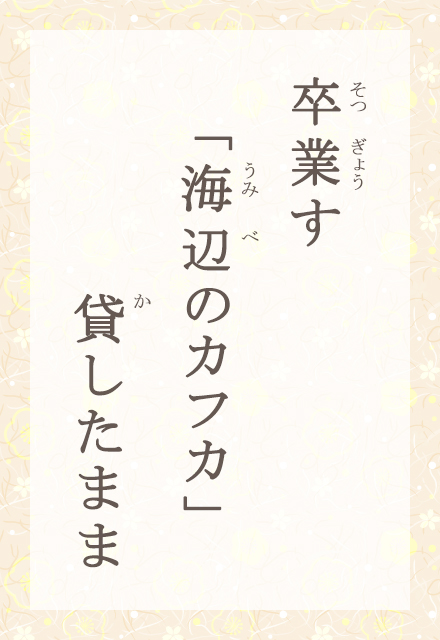

2019.03.12 放送

村上春樹の小説『海辺のカフカ』は、悩めるカフカ少年が「世界で最もタフな15歳になる」ために、旅へ出る物語です。卒業式の帰り道、ふと、友達に本を貸したままだったことに気がついたのでしょう。その友も今、カフカ少年のように、何かと戦っているのかもしれません。小説のタイトルを句に引き入れ、青春の気分をたっぷりと漂わせました。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

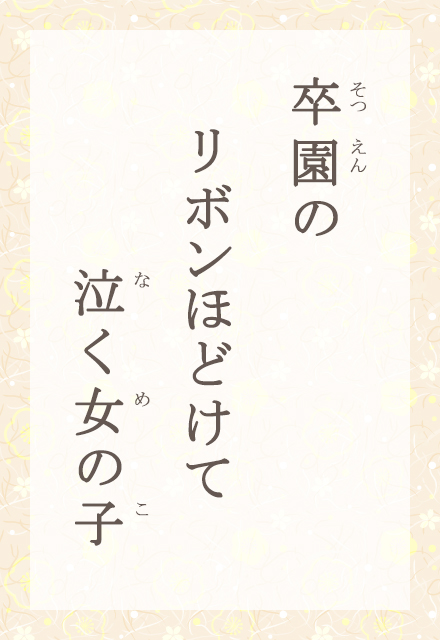

2019.03.11 放送

年度末の三月は、卒業式シーズンです。小学校から大学まで、いろいろな卒業がありますが、この句は幼稚園の卒業に注目しました。卒園式のためにおしゃれしたのに、リボンがほどけ、泣いてしまった女の子。卒業するとはいえ、まだまだ幼いさまが、ほほえましいですね。小学生になったら、ひと回り大きくなって、満面の笑顔を見せてくれることでしょう。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

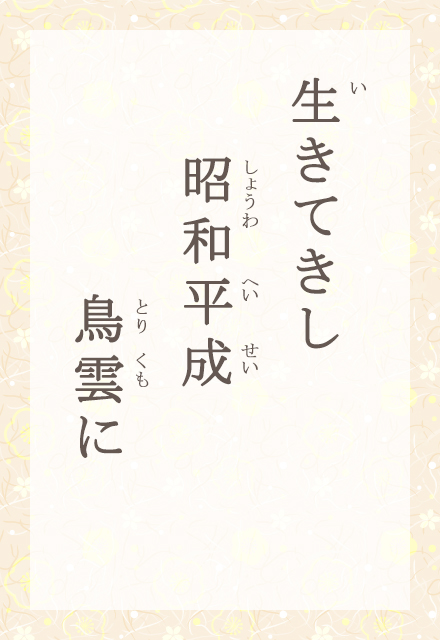

2019.03.08 放送

雁や鴨など、日本で越冬した鳥が、北方の繁殖地へ帰って行く様子を「鳥雲に入る」、略して「鳥雲に」といいます。飛び立った鳥たちが高度を上げながら群れを作り、やがて雲間に入って姿が見えなくなることを表す季語です。作者は83歳の方。雲の中へと消えて行く鳥を見ながら、昭和から平成へという、ご自身の生きてきた長い月日を振り返っています。

(監修:池内)

音声で俳句を聞く/止める -

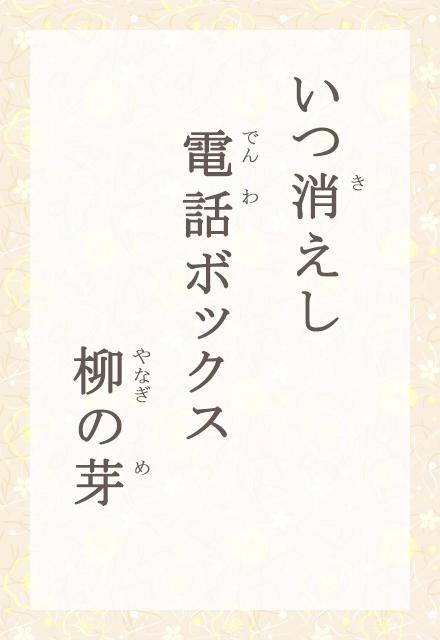

2019.03.07 放送

川のほとりや街路樹として植えられた枝垂れ柳は、春になると萌黄色の新芽を吹きます。枝垂れた細い枝に芽吹いた「柳の芽」が風に揺れる姿は、春の訪れを実感させてくれます。かつては、こんな芽柳のそばにはよく電話ボックスがあったものですが、いつの間にか姿を消してしまいました。柳の芽が風に吹かれる情景の中に、時代の変遷を見ている一句です。

(監修:池内)

音声で俳句を聞く/止める -

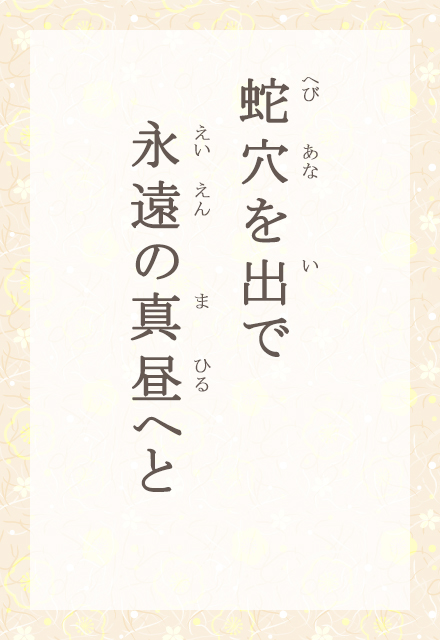

2019.03.06 放送

今日は二十四節気の啓蟄。地下の穴に冬ごもりしていた虫などが地上に出て来る頃という意味です。穴から出て来るのは、地虫、蟻、蟇などですが、最も目につくのが蛇でしょう。季語では「蛇穴を出づ」といいます。土の中の蛇は、何匹もが絡まり合ってとぐろを巻いていますが、地上に出ると単独行動で蛙、鼠などを捕えて餌にします。地下の闇の中で冬を過ごした蛇にとって、地上は永遠の真昼といえるかもしれません。

(監修:池内)

音声で俳句を聞く/止める -

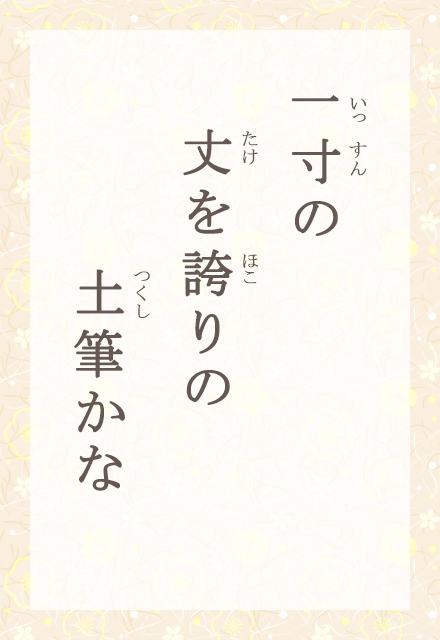

2019.03.05 放送

春の野に愛らしい顔を出す「土筆」。植物学上は杉菜の胞子茎です。愛媛では「ほうしこ」とも呼ばれます。文字どおり上から伸びた筆のような姿で、春の摘み草では一番人気があります。摘んで袴をとり、茹でて和え物、煮物などにして野趣を味わいます。空へ向かって伸びた土筆。その丈はわずか一寸、三センチほどですが、まことに堂々とした姿です。

(監修:池内)

音声で俳句を聞く/止める -

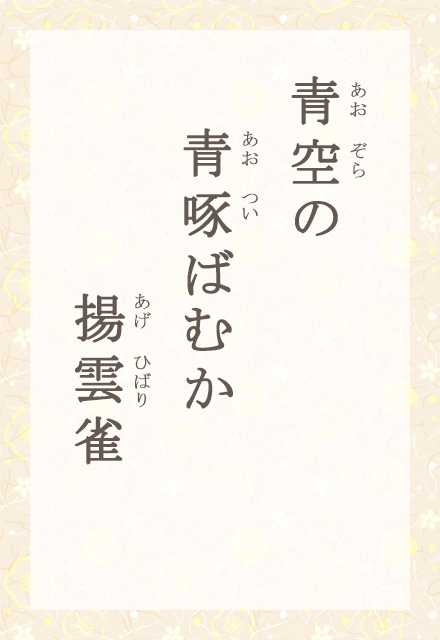

2019.03.04 放送

雲雀は日本各地の畑や草原など、地上に巣を作る小鳥です。春の繁殖期に、雄は縄張りを宣言するために、ピーチュル、ピーチュルと囀りながら空高く舞い上がります。これを「揚雲雀」と呼びます。天高く昇りつめて囀る姿を、まるで青空の青を啄ばんでいるようだと見なした一句です。揚雲雀は、しばらくすると一転して一直線に落下します。これが「落雲雀」です。

(監修:池内)

音声で俳句を聞く/止める -

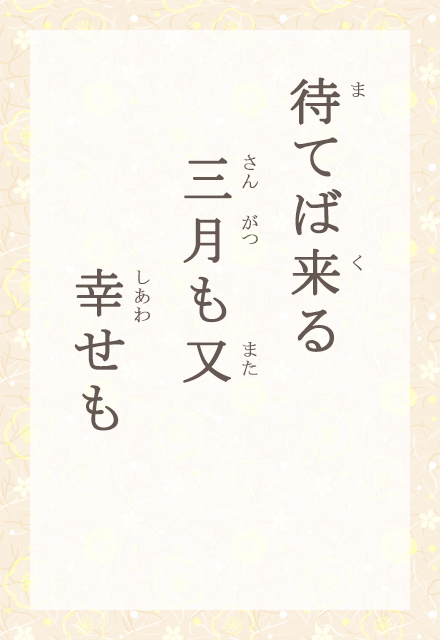

2019.03.01 放送

季節はめぐり、とどまりません。寒い季節もこらえて待てば、あたたかく幸せに満ちた三月が、必ずやってきます。今日から三月。花は咲き鳥は歌い、世界はぐんぐんにぎやかに。人生の幸せもまた、時間はかかるかもしれませんが、待ち続ければきっと、訪れてくれるはず。そう信じて、新しい春を笑顔で迎えたいものです。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める

テレビ愛媛ではみなさまから

俳句を募集しています!

応募は締め切りました

応募フォーム、メールアドレス、ハガキの中からご応募ください。メールアドレス、ハガキでのご応募は、お題を含む俳句(ふりがな)・氏名(ふりがな)・住所・電話番号・メールアドレスを記載してお送りください。一人何句でも応募可能です。選ばれた俳句は、EBC Live News「きょうの俳句」コーナーでの放送のほか、テレビ愛媛のホームページ等で紹介します。作者の氏名(ペンネームの場合はペンネーム)、お住いの市町名(ジュニアの場合は学校名)も紹介されます。

(採用された方には放送日を事前に連絡し、記念品を贈らせていただきます。)

※俳句の募集は、毎月第2月曜日、午後6時から開始します。

応募規約

・応募作品は未発表で、ご自身の作品(著作権がご自身にある作品)に限ります。

・他人の作品に著しく類似、または他人の作品の盗用など、第三者の権利を侵害する可能性があると判断した場合は、応募の対象外とします。

・テレビ愛媛は応募作品による権利の侵害等に対し、一切の責任を負いません。

個人情報の取り扱いについて

頂いた個人情報は、優秀句に選ばれた方への事前連絡並びに記念品をお送りする際にのみ使用させて頂きます。

メールアドレスからの応募:

ハガキからの応募:

〒790-8537 テレビ愛媛「きょうの俳句」係

掲載されている句がランダムで再生されます

すべて聞く/止める