2019年9月の俳句

-

2019.09.30 放送

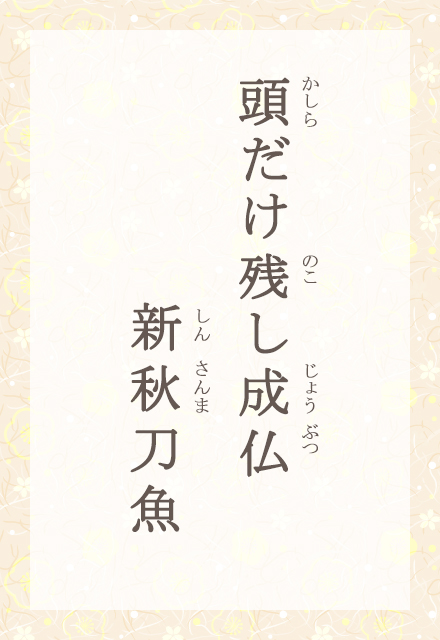

秋を代表する味覚のひとつが秋刀魚。その秋、初めて食べるものを「初秋刀魚」「新秋刀魚」などといいます。秋刀魚は太平洋の回遊魚で、秋になると紀伊半島沖のあたりまで南下します。とれたてを煙を上げながら焼き、酢橘や柚子を絞って、大根おろしで食べます。頭と骨だけを残して、みごとに食べ尽くされた新秋刀魚。きっと成仏してくれることでしょう。

(監修:池内)

音声で俳句を聞く/止める -

2019.09.27 放送

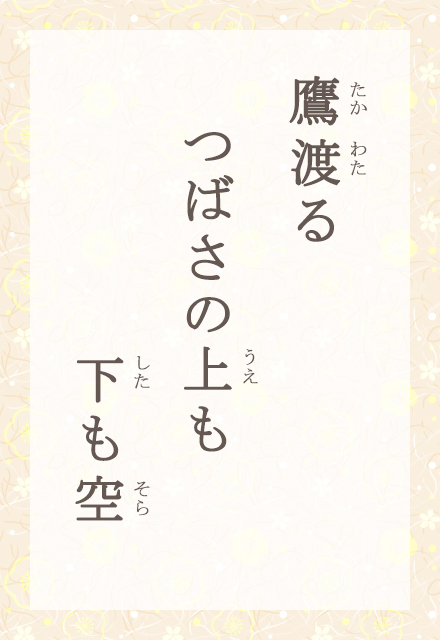

寒い冬を暖かい土地で過ごすため、秋になると北方から南へ、鷹が渡ってゆきます。ちょうど今ごろ、日本のあちこちの岬でも、この鷹の渡りが見られます。風を切り裂きながら、目的地を目指す鷹の群れ。そのゆたかな翼の上にも下にも、ただ大空が広がっています。空の真ん中を悠々とはばたいてゆく、力強い鷹の鼓動を感じる一句です。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

2019.09.26 放送

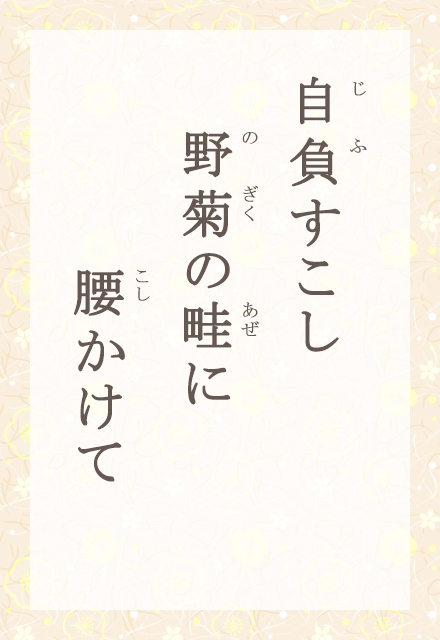

野菊の咲く畦道に腰かけ、見慣れた里山を見渡すと、なんにも変わってないような、それでいて全てが変わってしまったような、不思議な心地です。夢にあふれた子ども時代は、遠く昔のこと。それでも、ここまで生きてきたささやかな自負が、私のこれからを支えてくれるでしょう。秋風にしなやかに吹かれる野菊が、その人の生き方を象徴します。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

2019.09.25 放送

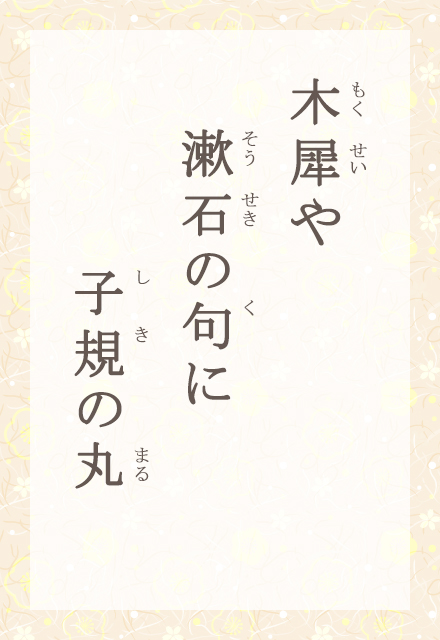

夏目漱石は、親友・正岡子規に、俳句の手ほどきを受けました。漱石の送った句に、子規が批評したり丸をつけたりして返したやりとりが、今も、往復書簡集に残っています。明治二十八年の秋、二人は愚陀仏庵で、約二か月の同居生活を送りました。文学を語り合うとき、そこには金木犀の香りのように、やさしく濃密な時間が流れていたことでしょう。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

2019.09.24 放送

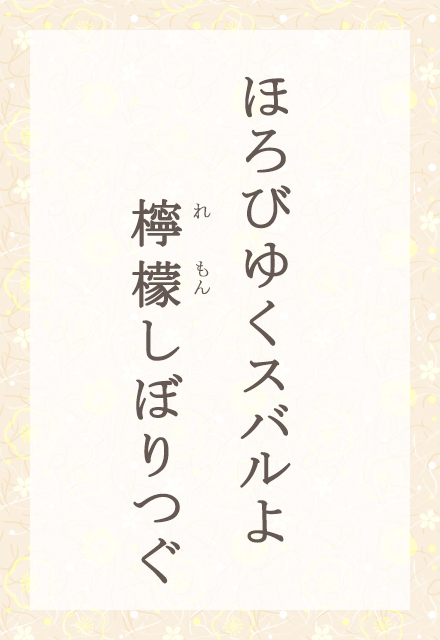

スバルの青白い星の光と、檸檬のフレッシュな黄色。「ほろぶ」ではなく「ほろびゆく」、「しぼる」ではなく「しぼりつぐ」と経過を表したことで、移り行く時の流れを感じる句となりました。スバルだけでなく、地球も月も人間も、かたちあるものは全て、ほろびゆく存在です。だからこそ、檸檬が香る今、生きているこの瞬間が尊いのでしょう。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

2019.09.23 放送

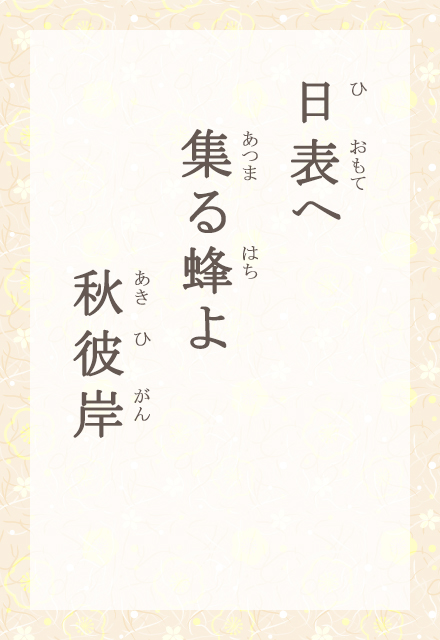

今日は秋分の日、秋のお彼岸の中日です。墓参りで見かけた風景でしょうか、日向に蜂が集まって、ぶんぶんうなっています。日を浴びた蜂の、まぶしい金色の光。「よ」と呼びかけた言葉が、人恋しさを増幅させます。亡くなった誰彼を思う彼岸だからこそ、今を生きる蜂の姿に、深く心を掴まれるのかもしれません。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

2019.09.20 放送

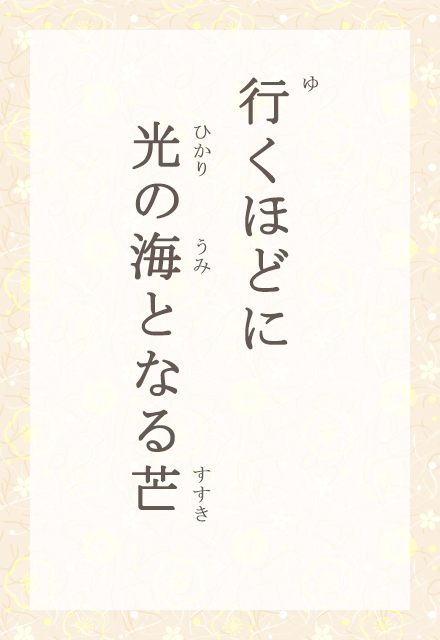

「芒」はイネ科の多年草で、日当たりのよい野原や土手などに群落を作っています。夏は青々としており、「青芒」は夏の季語です。秋になると白い穂を出しますが、これは花の集まりです。秋の七草の一つで、風になびく姿は深まりゆく秋の寂しさを全身で見せている芒。この句は芒の群落が風になびいたり、露に濡れたりしている風情を「光の海」と表現しています。

(監修:池内)

音声で俳句を聞く/止める -

2019.09.19 放送

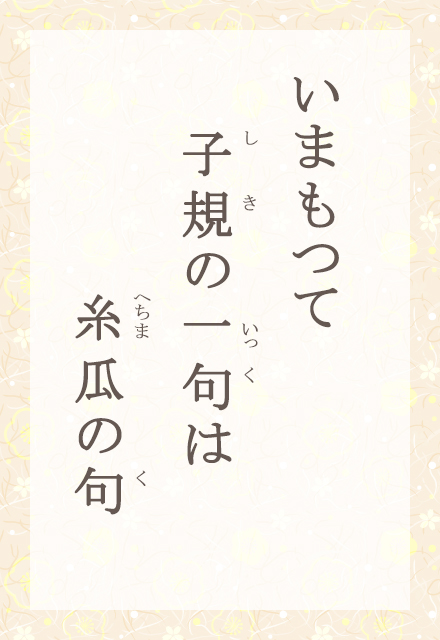

九月十九日は「子規忌」。松山生まれで、俳句、短歌、そして文章の改革者であった正岡子規は、明治35年のきょう、35歳で亡くなりました。子規は亡くなる直前まで俳句を作りました。子規の句といえば誰しもが思い浮かべるのが、<糸瓜咲いて痰のつまりし仏かな>など糸瓜を詠んだ絶筆三句ではないでしょうか。そのため、子規忌は「糸瓜忌」とも呼ばれます。

(監修:池内)

音声で俳句を聞く/止める -

2019.09.18 放送

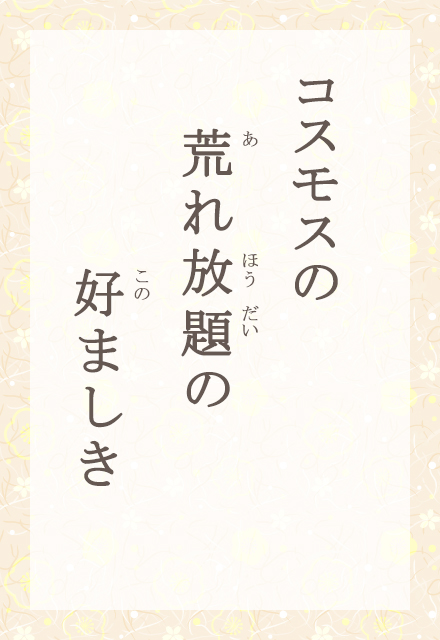

別名を「秋桜」ともいう「コスモス」は、秋を代表する花として親しまれています。メキシコ原産で日本へ入ってきたのは明治の頃という比較的新しい植物ですが、今ではすっかり日本の秋の風物となりました。愛媛では東予の翠波高原などに見られるコスモスの群落は、色とりどりの花が揺れ交わす情景が、秋ならではの美しさ。まさに荒れ放題の好ましさを思わせる風情です。

(監修:池内)

音声で俳句を聞く/止める -

2019.09.17 放送

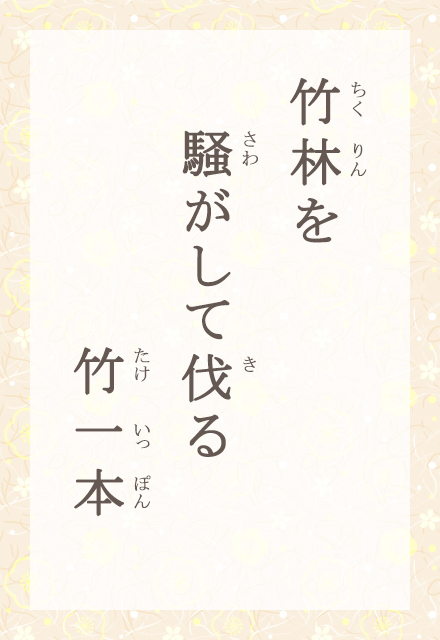

秋は竹が鮮やかな緑色となって生長する季節。季語では「竹の春」といいます。適当に伐って手入れをしないと竹林が荒れてしまいます。昔から「竹八月に木六月」といわれ、竹は旧暦八月に伐るものとされています。そこから「竹伐る」という秋の季語も生まれました。まず一本の竹を伐る音が竹林を騒がせています。このあと、傘をさして通れるほどの間隔に、竹が伐り出されます。

(監修:池内)

音声で俳句を聞く/止める -

2019.09.16 放送

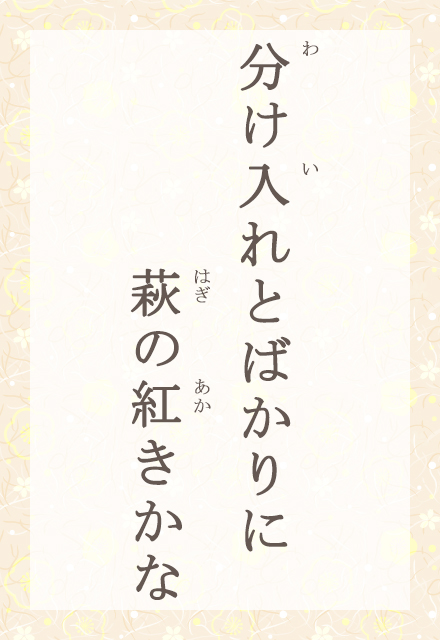

「萩」は日本の秋を代表する花。『万葉集』の歌でも秋の七草の筆頭に詠まれています。といっても、草ではなくマメ科の灌木です。野山に自生している一方、庭や公園にも植えて愛でられています。秋の初めから、蝶々のようなかわいい小さな花を咲かせます。清らかな白萩に対し、この句は野に咲き乱れる麗しい紅萩。分け入って見て欲しいと、作者を招いているようです。

(監修:池内)

音声で俳句を聞く/止める -

2019.09.13 放送

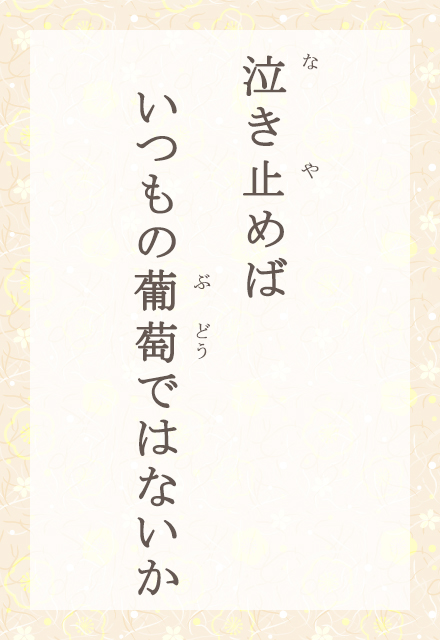

夜の食卓でしょうか。悲しいことがあって泣きじゃくったあと、はっと我に返れば、何の変哲もない葡萄が一房、置かれていました。涙にうるんだ視界に、葡萄はみずみずしく光っていたでしょう。つぶやきめいた言葉からは、どこか吹っ切れたような気分が伝わります。いつもの葡萄を食べて、いつもの生活へ戻ってゆく、その一瞬の言葉にできない心の揺れを、ハッと言いとめた一句です。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

2019.09.12 放送

葡萄が木に垂れ下がるさまを、まるで砂時計の砂のような静けさだと表現しました。砂時計と葡萄、西洋的でおしゃれな取り合わせですね。砂時計は、さらさらとさりげなく、時の経過を告げています。そうして過ぎてゆく時間が、葡萄を実らせ、世界を秋へと押し進めてゆくのです。「垂る」の一語が、ずっしりと熟れてきた葡萄の重量を伝えます。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

2019.09.11 放送

昼間はにぎやかだった葡萄園も、夜になると人々が去り、静けさに包まれます。葡萄の熟す秋は、大気が澄んで、星が美しく見える季節。空には大小の星が、葡萄の一粒一粒のように、ぎっしりと輝きはじめました。酸っぱいという味覚を、目で見る光の描写に転用したことで、フレッシュな生命感を表現しました。星も葡萄も、生きているのですね。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

2019.09.10 放送

歳時記の葡萄のページをひらくと、黒葡萄やデラウェアなど、いろいろな品種が載っています。中でもマスカットは、見た目も美しく、味もさわやかですね。この句は高原の風景でしょうか。葡萄棚にマスカットが垂れ下がる彼方に、霧がかった湖が広がります。おおらかな自然の美。湖の淡い水色と、マスカットの淡いみどり色とが、やさしく光り合います。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

2019.09.09 放送

ギリシャ神話の牧神パンは、上半身は人、下半身は獣の姿をした神様です。彼はある女神を愛しましたが、彼女はパンの求愛を避け、植物の葦に姿を変えました。パンが携えている笛は、その葦で作ったものです。また、バレエ作品「牧神の午後」は、パンが葡萄を食べ笛を吹き、丘の上でくつろぐ場面から幕が開けます。笛の音色に思いをはせ、牧神にまつわる物語を、格調高くまとめ上げました。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

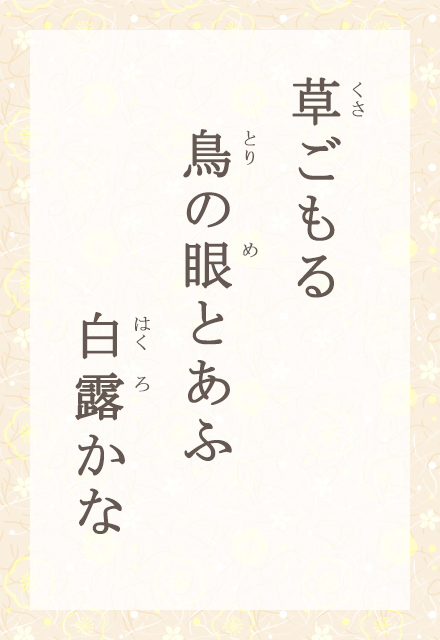

2019.09.06 放送

一年を二十四の季節に分類した二十四節気、あさって九月八日は「白露」です。夜の気温が低くなり、草々に朝露がつくころといわれています。秋めいてきた白露の日、歩いているとふと、草に身をかくす小鳥と目が合いました。その目の光は、草の露のように、鋭く丸く光っていたことでしょう。さりげない瞬間に季節を感じ取った一句です。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

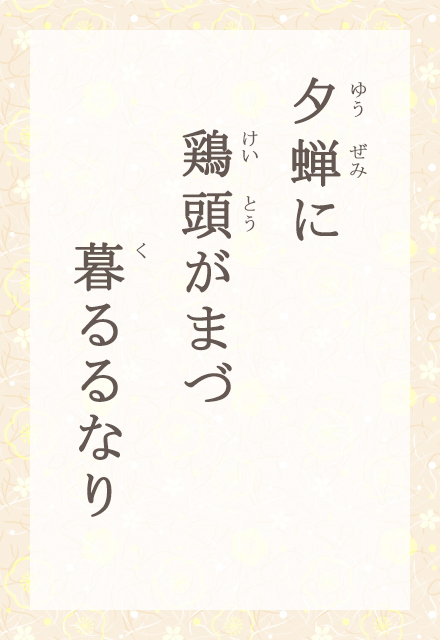

2019.09.05 放送

蝉の声がさびしくひびく夕方、他のすべてに先駆けて、鶏頭の花が、まず日暮れらしい雰囲気をまといはじめたのです。鶏頭は、まっすぐ伸びた茎に、ニワトリのとさかのような、存在感のある花を咲かせます。赤黒い花の色は、秋の日暮れにふさわしい暗さを含んでいます。秋の日はつるべ落とし、まもなく世界全体が、とっぷり暮れることでしょう。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

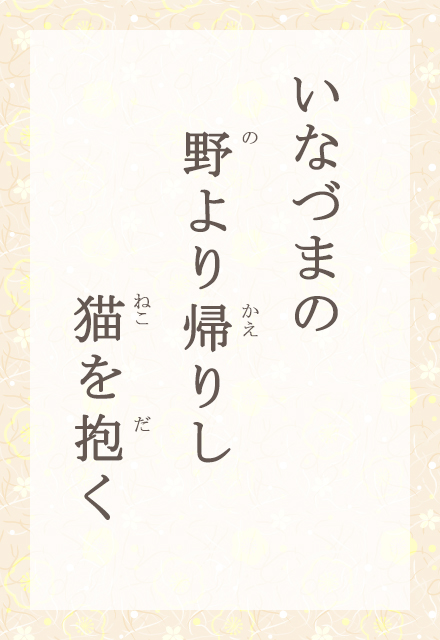

2019.09.04 放送

とどろく雷は夏の季語ですが、稲が実るころにも多発します。そのため、かつては雷が稲を育てると信じられており、稲妻は秋の季語となっています。雷といえば音が、稲妻といえば光が強調されます。稲妻が走る嵐の野原から、猫が帰ってきました。人に抱かれて撫でられている猫の瞳には、今も稲妻の青い光がきらりと宿っているかもしれません。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

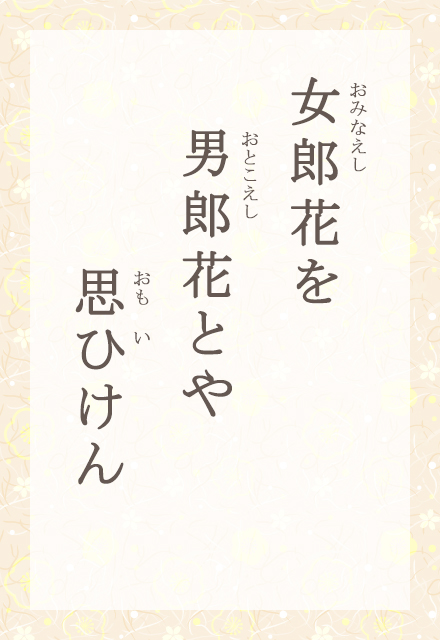

2019.09.03 放送

秋の七草のひとつ、女郎花は、黄色い小花を散らし咲く、野の花です。同じ時期、似た形状で白い花を咲かせるのが男郎花です。漱石の句、実はシェークスピアの物語『ヴェニスの商人』をもとに詠まれました。聡明な女性・ポーシャは、男のふりをして裁判官となり、主人公のピンチを助けます。秋の草花を登場人物に見立てた、粋な一句です。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

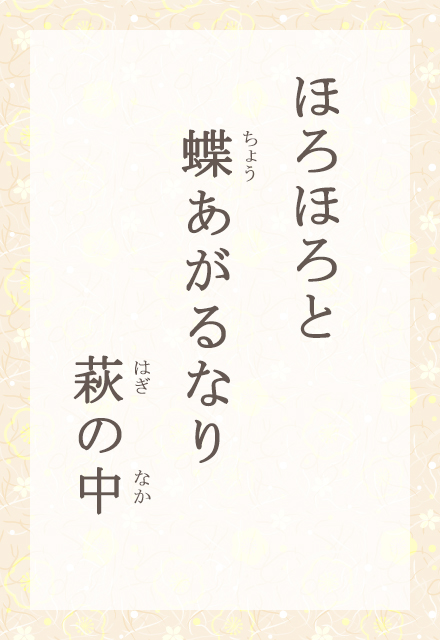

2019.09.02 放送

秋の七草は、山上憶良が詠んだ万葉集の歌に由来します。〈秋の野に咲きたる花を指折りかき数ふれば七種の花〉、そのひとつが萩の花です。しだれた枝が秋風に揺れるとき、蝶々のような花々の中から、こぼれるように本物の蝶が舞い上がりました。ほろほろとゆたかに咲きこぼれる萩が、はかない秋の美しさを体現しています。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める

テレビ愛媛ではみなさまから

俳句を募集しています!

「石鹸玉」 です

応募フォーム、メールアドレス、ハガキの中からご応募ください。メールアドレス、ハガキでのご応募は、お題を含む俳句(ふりがな)・氏名(ふりがな)・住所・電話番号・メールアドレスを記載してお送りください。一人何句でも応募可能です。選ばれた俳句は、EBC Live News「きょうの俳句」コーナーでの放送のほか、テレビ愛媛のホームページ等で紹介します。作者の氏名(ペンネームの場合はペンネーム)、お住いの市町名(ジュニアの場合は学校名)も紹介されます。

(採用された方には放送日を事前に連絡し、記念品を贈らせていただきます。)

※俳句の募集は、毎月第2月曜日、午後6時から開始します。

応募規約

・応募作品は未発表で、ご自身の作品(著作権がご自身にある作品)に限ります。

・他人の作品に著しく類似、または他人の作品の盗用など、第三者の権利を侵害する可能性があると判断した場合は、応募の対象外とします。

・テレビ愛媛は応募作品による権利の侵害等に対し、一切の責任を負いません。

個人情報の取り扱いについて

頂いた個人情報は、優秀句に選ばれた方への事前連絡並びに記念品をお送りする際にのみ使用させて頂きます。

メールアドレスからの応募:

ハガキからの応募:

〒790-8537 テレビ愛媛「きょうの俳句」係

掲載されている句がランダムで再生されます

すべて聞く/止める