2017年4月の俳句

-

2017.04.28 放送

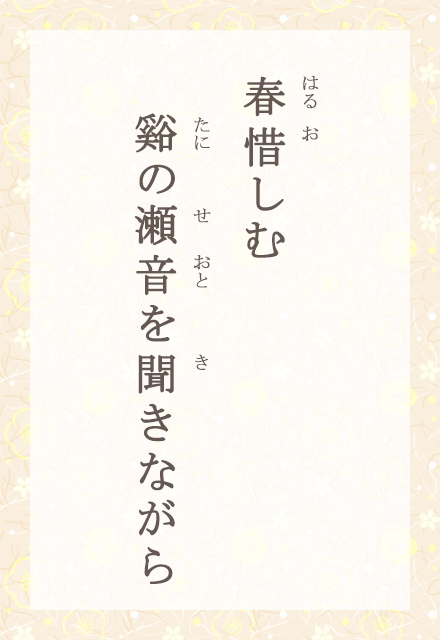

四月もそろそろ終わりに近く、春の過ぎて行くころ。過ぎて行く春を惜しむ心を表すのが、「春惜しむ」という季語です。季節で惜しまれるのは春と秋。過ごしにくい夏や冬には、惜しむとはいいません。作者は谷を流れるせせらぎの音を聞きながら、去り行く春に名残を惜しんでいます。暦の上では、来週はもう夏に入ります。

(監修:池内)

音声で俳句を聞く/止める -

2017.04.27 放送

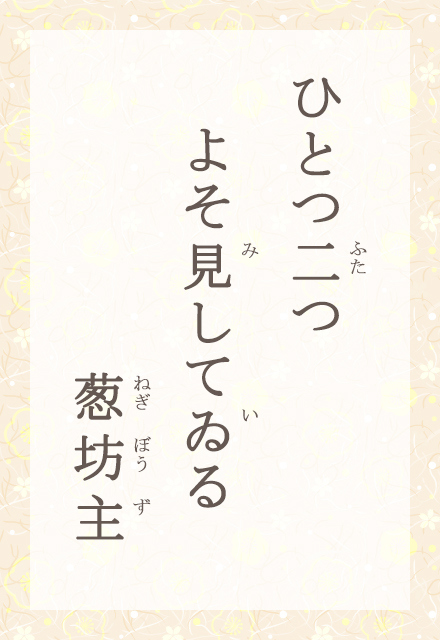

葱はふつう花の咲くまでに収穫しますが、畑に残されたものは、晩春に太い茎のてっぺんに花をつけます。葱の花は無数のこまかい花が密集して薄い膜におおわれ、先端が尖っています。それが橋の欄干の擬宝珠に似ているので「葱の擬宝珠」あるいは「葱坊主」と呼ばれます。多くの葱坊主の中には、この句のようによそ見をしているのもいます。

(監修:池内)

音声で俳句を聞く/止める -

2017.04.26 放送

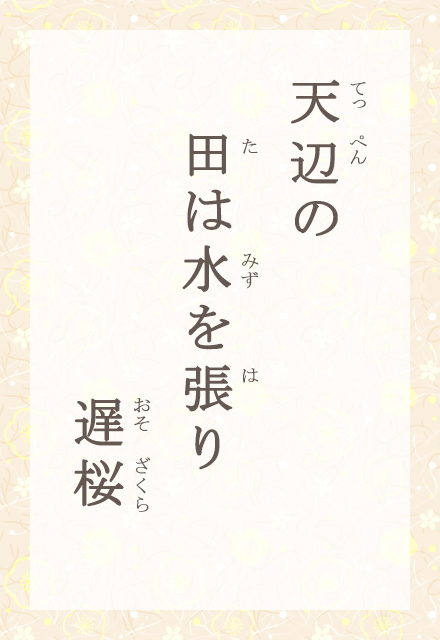

花どきに遅れて咲く桜が「遅桜」。八重桜のような花期の遅い種類の桜をいうのではなく、ほとんどの桜が散ってしまった後で咲いている桜を、ひっくるめて遅桜といいます。大方の桜が散った後の山中などに、ひっそりと咲く桜には独特の風情があります。この句は、山の斜面を耕した棚田の上に咲く遅桜。山頂の田にはもう水が張られています。

(監修:池内)

音声で俳句を聞く/止める -

2017.04.25 放送

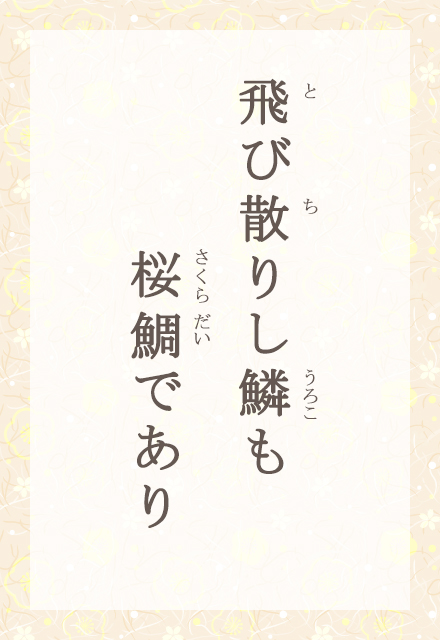

鯛にもいくつかの種類がありますが、姿のよい真鯛はお祝いごとに欠かせない魚です。春の産卵期には脂が乗って赤みを帯び、ちょうど桜の花の盛りと重なるので「桜鯛」と呼ばれます。桜は花のなかの花、鯛は魚のなかの魚というわけです。おめでたい桜鯛は料理するときに飛び散った鱗までも、桜色を帯びています。

(監修:池内)

音声で俳句を聞く/止める -

2017.04.24 放送

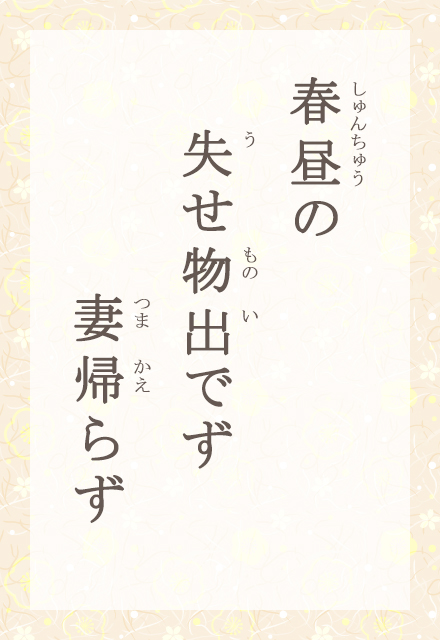

明るく晴れてのどかな春の日中は、思わず眠気を催すほどです。そうした春の昼間をいう「春昼」は、暖かい晩春の気分の感じられる季語です。猫は鼠を捕ることを忘れ、人は借金を忘れるなどといわれる春昼に、作者は何か探し物をしています。こんなとき頼りになる奥様は、のどかさに誘われて出かけてしまい、待てども帰って来ないようです。

(監修:池内)

音声で俳句を聞く/止める -

2017.04.20 放送

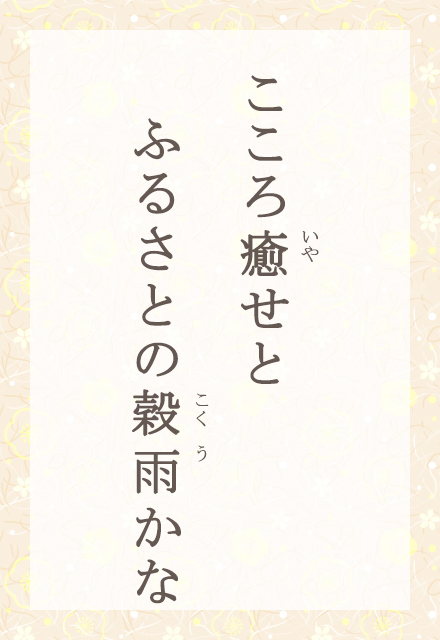

今日は二十四節気の「穀雨」。穀物の種に注ぐ雨が発芽を促し、穀物を育むという意味があります。このころ特に雨が多いわけではありませんが、雨が地を潤し、穀物を育てて始める季節なのです。作者はちょうど穀雨の日にふるさとに帰り、田畑に降り注ぐ暖かい雨の情景に、自分自身も心を癒されています。

(監修:池内)

音声で俳句を聞く/止める -

2017.04.19 放送

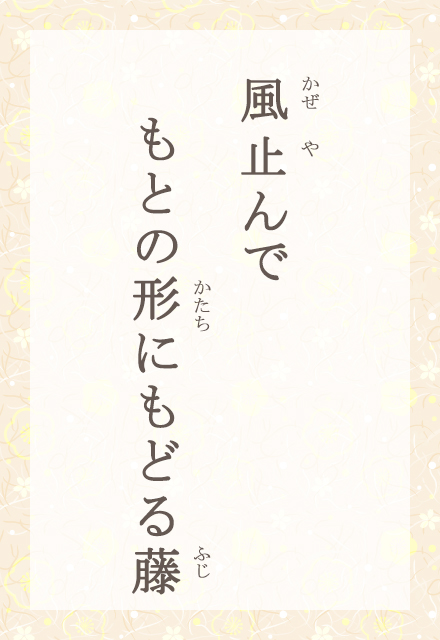

日本の晩春をあでやかに彩る「藤」。長い花の房に薄柴の花を次々に咲かせる、優雅にして清らかな花です。よく藤棚を作って栽培されます。1メートルを超すような長さの藤房が風に揺られる風情は、「藤波」として愛でられています。この句は、風に揺られていた藤棚の、風がおさまった瞬間の姿を描いています。

(監修:池内)

音声で俳句を聞く/止める -

2017.04.18 放送

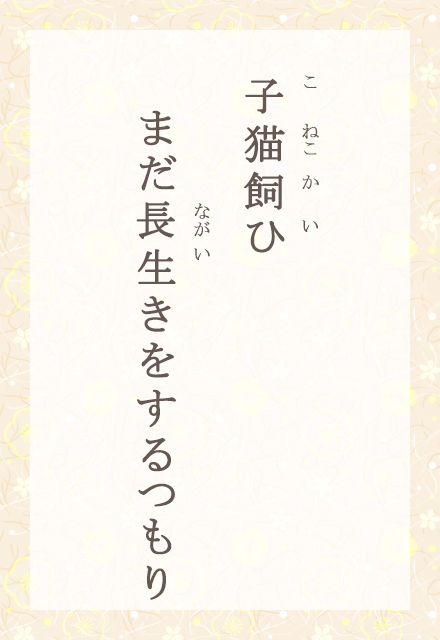

猫は犬とならんで、最も愛されるペット。俳句では子犬は季語でないのに、「子猫」は春の季語です。日本人の猫への愛着の証しといえるかもしれません。猫の子は一年を通じて生まれますが、いちばん多いのは春です。作者は、生まれて間もない子猫を貰い受けて飼い始めました。この子猫のためにも、まだまだ長生きしたいと願っています。

(監修:池内)

音声で俳句を聞く/止める -

2017.04.17 放送

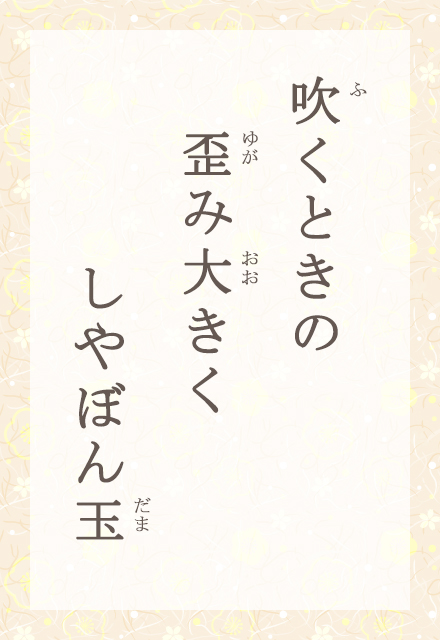

ストローの先に石鹸水をつけて吹くと、七色の「しやぼん玉」が空中に舞い上がります。春風に乗って空に浮かぶ眺めを愛でて、春の季語となっています。シャボンは石鹸のポルトガル語。江戸時代には、無患子の実の皮を溶かして代用していました。この句、息を吹き込まれたしゃぼん玉が、大きく歪みながら舞い上がる瞬間を切り取っています。

(監修:池内)

音声で俳句を聞く/止める -

2017.04.14 放送

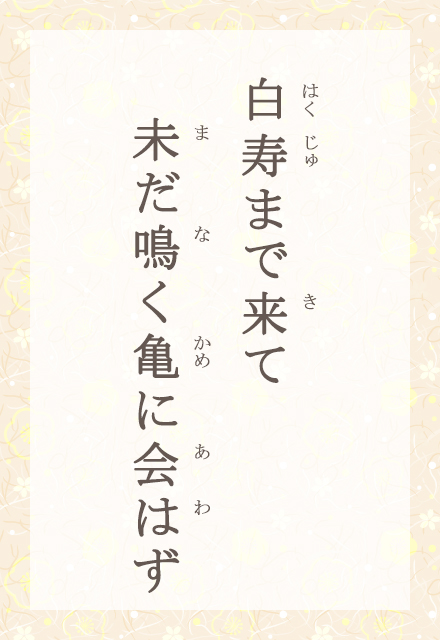

亀には、声帯などの発声器官がないことが分かっています。それでも昔から亀は鳴くものとされ、春の夕暮れにどこからか聞える声を「亀鳴く」とする句が詠まれています。いわば、俳人の遊び心から生まれた季語といえるかもしれません。間もなく百歳を迎える作者も、いつかは亀の鳴くのを聞いてみたいものだと、考えておられるようです。

(監修:池内)

音声で俳句を聞く/止める -

2017.04.13 放送

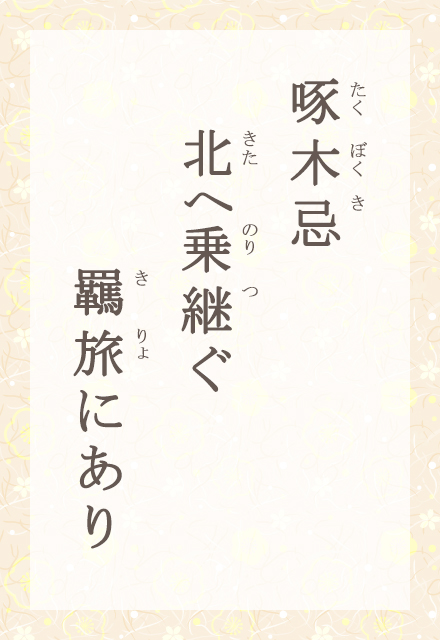

四月十三日は「啄木忌」。歌人・石川啄木の命日です。<東海の小島の磯の白砂にわれ泣きぬれて蟹とたはむる>など、今も愛誦される短歌の数々を残し、明治45年のきょう、啄木はわずか26歳で亡くなりました。作者は、旅の途中で北国へ向かう列車を乗り継ぎながら、岩手県に生まれ、北海道などを転々とした啄木の生涯を偲んでいます。

(監修:池内)

音声で俳句を聞く/止める -

2017.04.12 放送

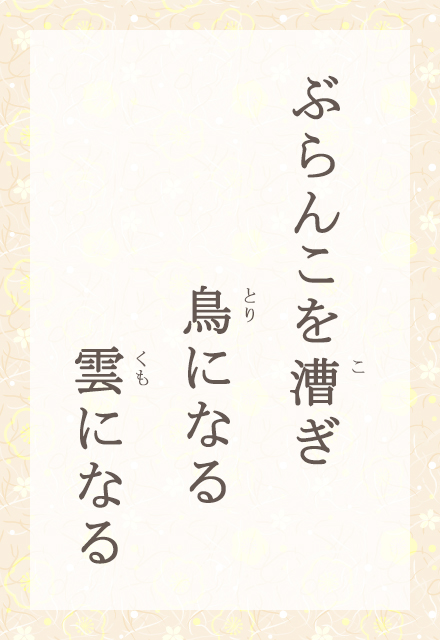

「ぶらんこ」という語感からは西洋のものという感じがしますが、もともとは古代中国の遊びでした。中国での呼び名は「鞦韆」あるいは「半仙戯」。日本でも古くは「ふらここ」「ゆさわり」などといわれました。この句のように大空へ向かって思いっきりぶらんこを漕ぐと、本当に鳥にでも雲にでもなれそうな気がしてきます。

(監修:池内)

音声で俳句を聞く/止める -

2017.04.11 放送

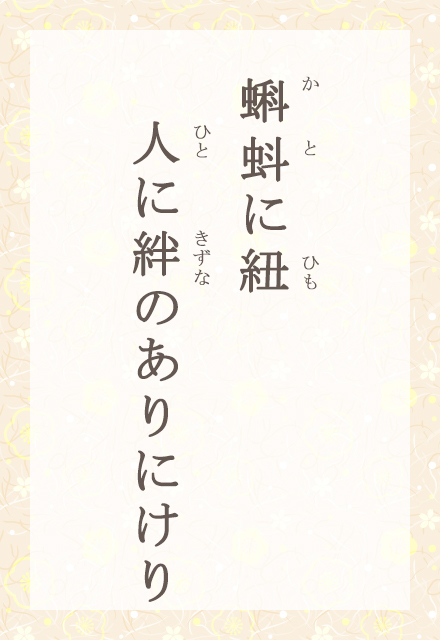

蛙の幼虫・お玉杓子を「蝌蚪」ともいいます。俳句ではよく使われる言葉です。蛙の卵は紐のような形のゼリー層に包まれており、「蝌蚪の紐」と呼ばれます。杓子型の卵は十日ほどで孵りますが、しばらくは紐の中で体を寄せ合っています。紐でつながっているのが蝌蚪なら、目に見えない絆で結ばれているのが私たち人間なのではないでしょうか?

(監修:池内)

音声で俳句を聞く/止める -

2017.04.10 放送

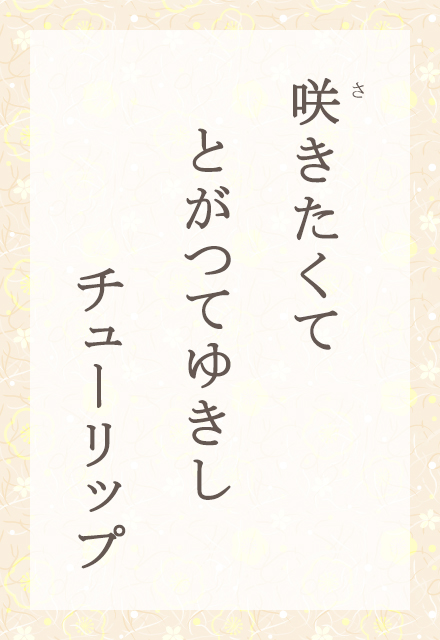

子供に最も人気のある春の花が「チューリップ」。トルコ原産ですがオランダで品種改良が進み、日本には江戸時代に伝わりました。今や日本は、オランダについでチューリップ栽培の盛んな国です。チューリップの語源は、中東の人が頭に巻くターバンだといわれます。この句、チューリップが咲くときに、だんだん花がとがって行く姿を描いています。

(監修:池内)

音声で俳句を聞く/止める -

2017.04.07 放送

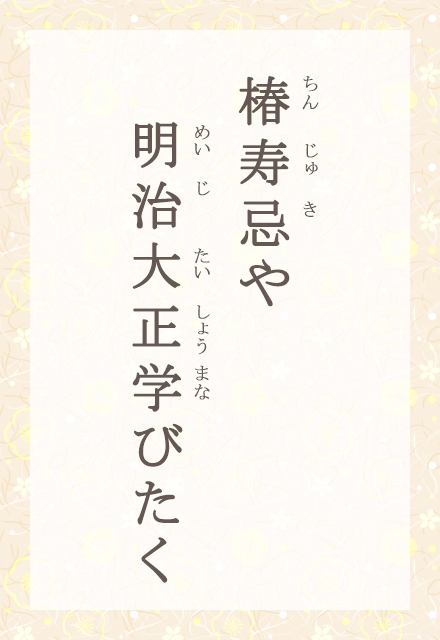

あす四月八日は高浜虚子の命日「虚子忌」。椿が好きだった虚子の戒名にちなんで「椿寿忌」ともいいます。虚子は同郷の先輩・正岡子規に学び、明治・大正・昭和にわたって活躍し、近代俳句の基礎を築きました。昭和初期に生まれて虚子に師事した作者は、虚子の明治・大正の作品からも、さらに多くを学びたいと願っています。

(監修:池内)

音声で俳句を聞く/止める -

2017.04.06 放送

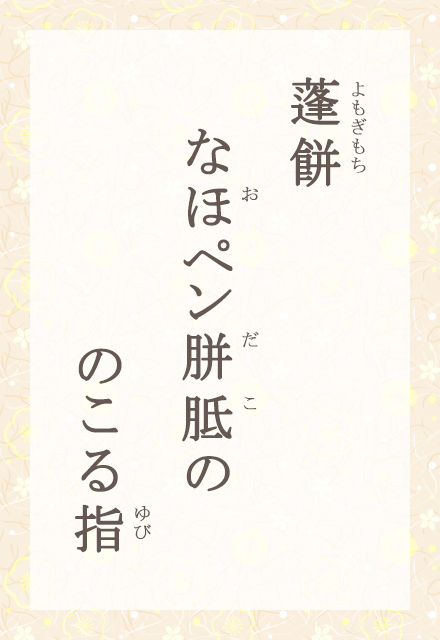

蓬の葉を搗き込んだ餅が「蓬餅」。「草餅」ともいいます。摘んだ若い蓬を茹でて灰汁を抜き、細かく刻んで餅に混ぜます。(餡を入れたり黄粉をまぶすこともあります。)雛祭の菱餅の一段としても、緑鮮やかな蓬餅が使われます。作者は、蓬餅をつまんだ指に残るペン胼胝を見つめながら、ご自身の俳人としての長い歩みを振り返っているようです。

(監修:池内)

音声で俳句を聞く/止める -

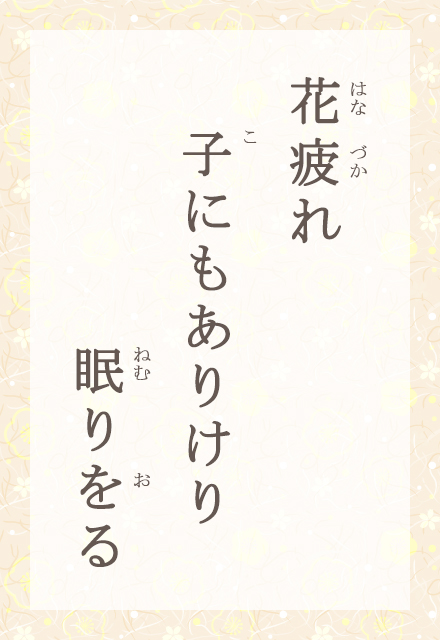

2017.04.05 放送

花見に出かけて、くたくたに疲れることを「花疲れ」といいます。昼間は暖かくても夕方は冷える花時の気候や、人出の多さに疲れたり、花の美しさに酔った心の疲れもあるかもしれません。幼い子供も、花を見てはしゃぎ過ぎて疲れてしまったのでしょう。大人たちが花見酒を楽しんでいる花筵の片隅で、すやすやと眠っています。

(監修:池内)

音声で俳句を聞く/止める -

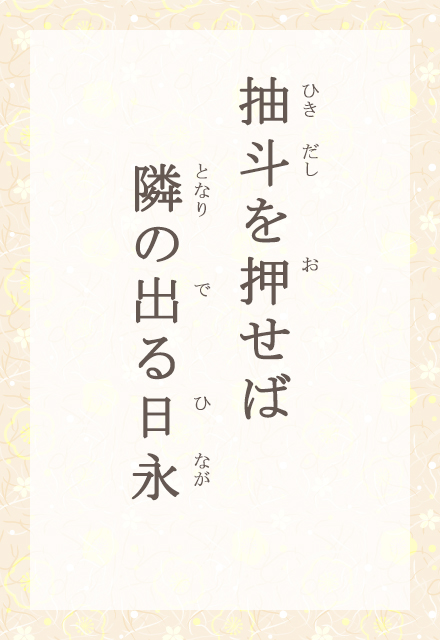

2017.04.04 放送

冬は短かった日中の時間が、めっきり長くなったことをいう季語が「日永」。実際に昼間が最も長いのは夏至のころですが、感覚的に日永を実感するのが春たけなわの今の季節です。書類をしまった抽斗を押し込んだところ、何と空気圧で隣の抽斗が飛び出してきました。日常生活のなかの、いかにも「日永」らしい春の午後の一齣です。

(監修:池内)

音声で俳句を聞く/止める -

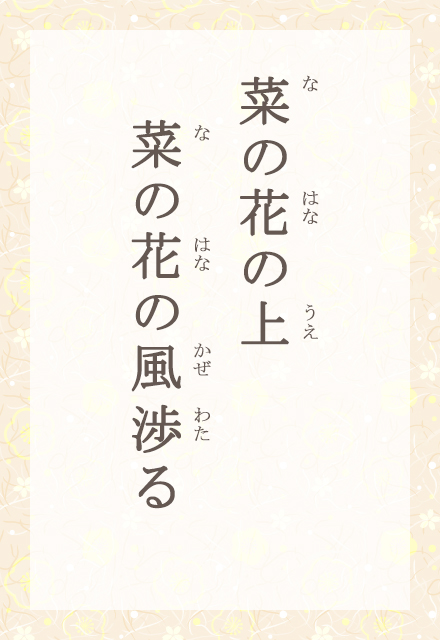

2017.04.03 放送

日本の春は、なぜか黄色の花が多く咲きます。特に満開の「菜の花」は、心まで明るくなるような春らしさを満喫させてくれます。江戸時代から広く栽培されている菜の花畑は、春の日本列島に敷きつめられた黄色い絨緞のようです。満開の菜の花の上を吹き渡って行く風までも、明るい菜の花の色に染まっているように感じられます。

(監修:池内)

音声で俳句を聞く/止める

テレビ愛媛ではみなさまから

俳句を募集しています!

「石鹸玉」 です

応募フォーム、メールアドレス、ハガキの中からご応募ください。メールアドレス、ハガキでのご応募は、お題を含む俳句(ふりがな)・氏名(ふりがな)・住所・電話番号・メールアドレスを記載してお送りください。一人何句でも応募可能です。選ばれた俳句は、EBC Live News「きょうの俳句」コーナーでの放送のほか、テレビ愛媛のホームページ等で紹介します。作者の氏名(ペンネームの場合はペンネーム)、お住いの市町名(ジュニアの場合は学校名)も紹介されます。

(採用された方には放送日を事前に連絡し、記念品を贈らせていただきます。)

※俳句の募集は、毎月第2月曜日、午後6時から開始します。

応募規約

・応募作品は未発表で、ご自身の作品(著作権がご自身にある作品)に限ります。

・他人の作品に著しく類似、または他人の作品の盗用など、第三者の権利を侵害する可能性があると判断した場合は、応募の対象外とします。

・テレビ愛媛は応募作品による権利の侵害等に対し、一切の責任を負いません。

個人情報の取り扱いについて

頂いた個人情報は、優秀句に選ばれた方への事前連絡並びに記念品をお送りする際にのみ使用させて頂きます。

メールアドレスからの応募:

ハガキからの応募:

〒790-8537 テレビ愛媛「きょうの俳句」係

掲載されている句がランダムで再生されます

すべて聞く/止める