2020年7月の俳句

-

2020.07.31 放送

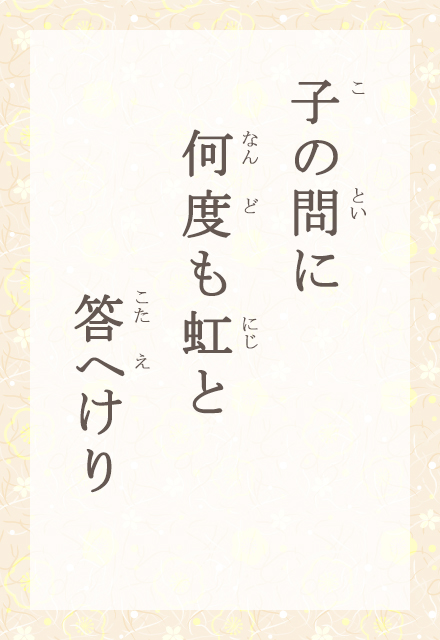

子どもには、あらゆることを疑問に思う、いわゆる「なぜなぜ期」が訪れます。なぜ月は丸いのか、風はどこから吹いてくるのか、質問攻めされた大人は、返答に苦労します。珍しく虹が出た夕方なんて、もう大変。あの七色の光は何なのかと繰り返し訊ねる子に、根気よく、何度も虹と答えます。丁寧なやりとりの積み重ねが、子どもの記憶を作ってゆくのですね。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

2020.07.30 放送

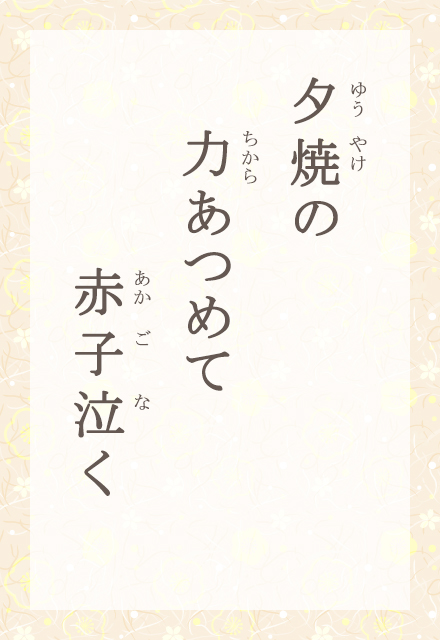

松山市出身の若手俳人、今泉礼奈さんの一句です。赤ちゃんが、夕焼けの光の中で泣いています。夕方になると愚図る「黄昏泣き」でしょうか。その一生懸命なさまを、夕焼けの力を集めて泣いているのだと表現しました。世界を染める夕焼けを凝縮したのなら、そのパワーは計り知れません。赤ちゃんの生命力に圧倒される夏の夕べです。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

2020.07.29 放送

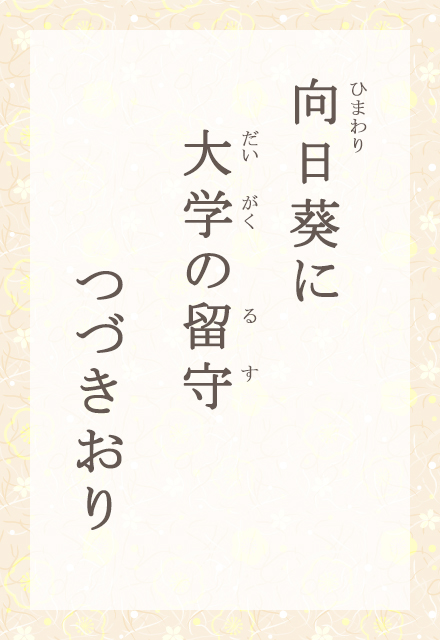

向日葵の咲く真夏は、大学も夏休みの期間。ふだんはにぎやかなキャンパスも、なんだか静かです。明るい印象のある向日葵ですが、学生のいない構内に咲く姿は、どこか寂しげですね。新型コロナウイルス感染拡大を受け、大学もオンライン講義を活用しています。今年は例年以上に、キャンパスのがらんとした空白が際立つ夏です。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

2020.07.28 放送

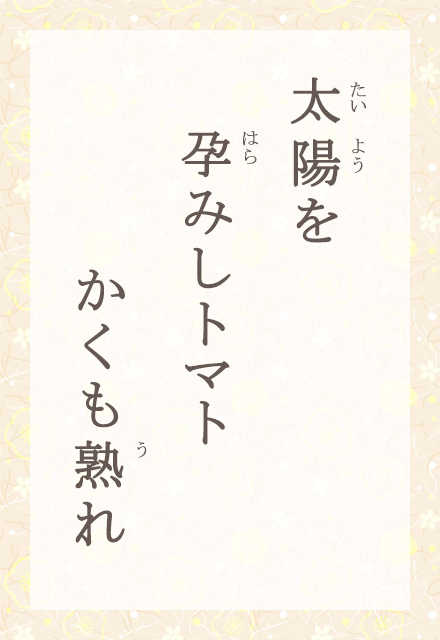

夏野菜を代表するトマトも夏の季語です。太陽の下でゆたかに熟れてゆく赤さを、まるで太陽そのものを宿しているようだと表現しました。真っ赤に熟れたトマトは、まさに太陽の恵み。かぶりつけば、夏のエネルギーがほとばしります。トマト一個が、世界の中心のように、存在感を放つ一句です。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

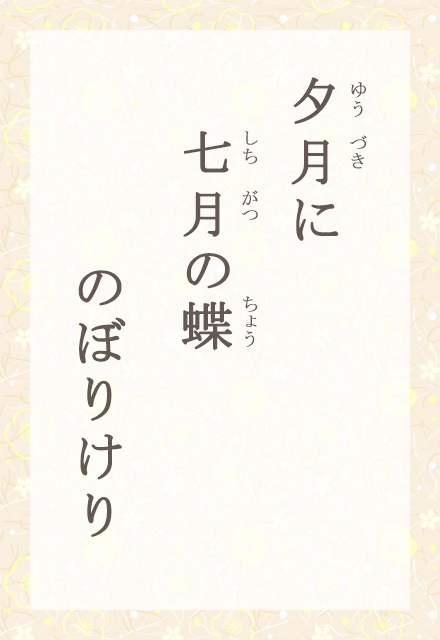

2020.07.27 放送

夕焼けのあとの透明な空に、白々とした月がはや浮かんでいます。その月へ向かって、蝶が一頭、吸われるようにのぼってゆきました。昼の暑さと夜の涼しさのはざまの、一瞬の出来事。気まぐれに飛ぶ蝶がふと見せた、意志のある動きに、七月という季節の、フレッシュな躍動を感じます。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

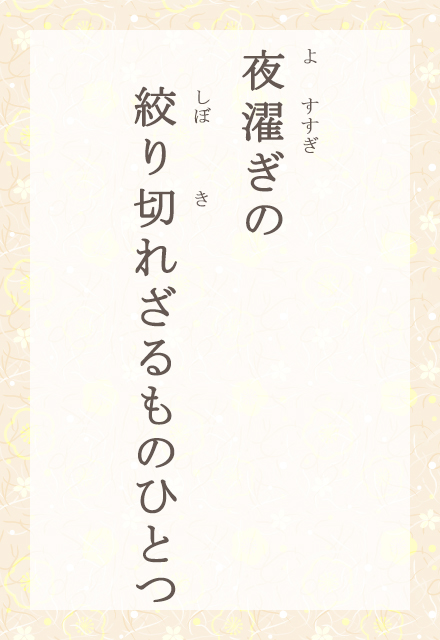

2020.07.24 放送

この季節、昼間に汗まみれになった衣類を、涼しくなった夜に洗濯して干しておくと、朝にはもう乾いています。昼の強い日差しを避けて、夜に洗濯する「夜濯」という季語は、まだ盥で洗濯をしていた昭和初期に生まれました。盥で手洗いして、絞り切れない洗濯物とは一体何なのでしょう。洗濯機が一般的になった現在は、昼間忙しい人が、夜に洗濯をするのはごく普通のこととなりました。

(監修:池内)

音声で俳句を聞く/止める -

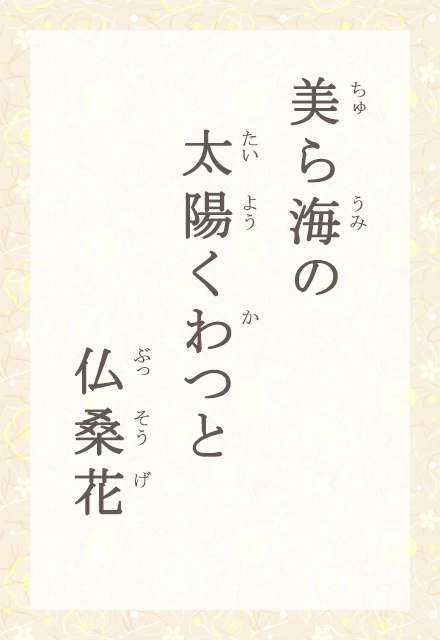

2020.07.23 放送

今日は海の日。沖縄の美しい海と仏桑花を詠んだ一句です。沖縄の方言では美しい海を「美ら海」といいます。南国の太陽がかっと照りつける海を背景に、「仏桑花」の真っ赤な五弁の花が咲き誇っています。仏桑花は、ハイビスカスあるいは琉球木槿とも呼ばれる常緑低木の花。インド原産で江戸時代に渡来し、沖縄では観賞用に庭木としてさかんに栽培されています。

(監修:池内)

音声で俳句を聞く/止める -

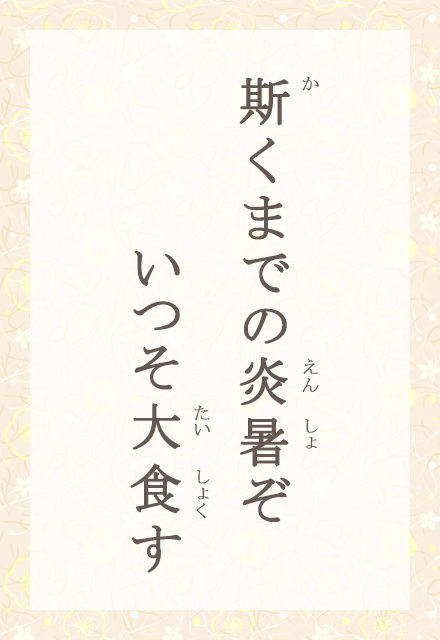

2020.07.22 放送

文字通り燃えあがるような真夏の暑さをいう季語が「炎暑」。体感にこたえる気温の高さだけでなく、ぎらぎらとした太陽の眩しさも背景に見えているようです。ここまで暑いのなら、と作者も開き直りました。幸い食欲だけは衰えていません。こんな日はいっそのこと思い切り食べて暑さを吹き飛ばそうと、テレビの大食いタレントのように、もりもりと御馳走を掻き込んでいます。

(監修:池内)

音声で俳句を聞く/止める -

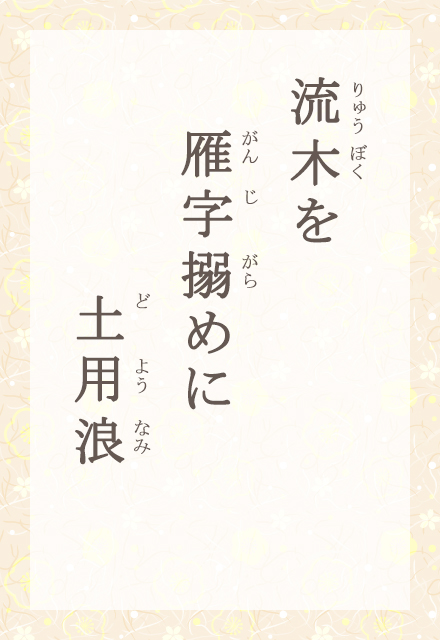

2020.07.21 放送

南方洋上に大きな台風があるときに、日本の太平洋沿岸に寄せてくる高波を「土用浪」といいます。特に夏の土用の頃に多く見られるので、こう呼ばれます。今がちょうど夏の土用の真っ只中です。この句は土用浪が海岸に打ち上げる流木を描いています。「雁字搦めに」という中七によって、土用浪の強烈な勢いがありありと見えてくるようです。

(監修:池内)

音声で俳句を聞く/止める -

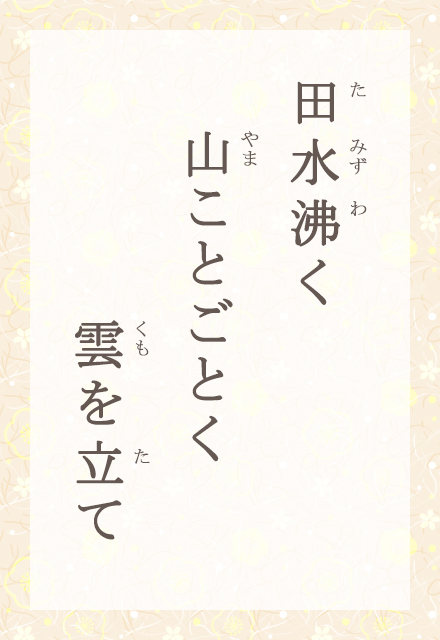

2020.07.20 放送

梅雨明けの強い日射しを受けて、田に張られた水の温度も上がり、ぬるま湯のようになります。土の中から泡が立ちのぼるのが見えます。この状態を「田水沸く」といいます。この泡は田に敷き込んだ藁が腐って出すもので、水が沸き立っている訳ではありません。この田は山裾近くにあるのでしょう。山から立ちのぼる入道雲が、田水にくっきりと映っています。

(監修:池内)

音声で俳句を聞く/止める -

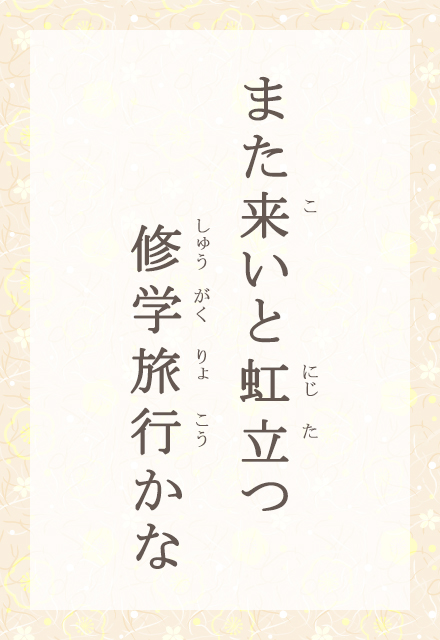

2020.07.17 放送

どこで、いつ、誰と見るかによって、虹の意味合いも変わってきます。この句は修学旅行に訪れた先で、クラスメートと見つけた虹ですね。堂々とかかる虹の姿は、この地を去る自分に、いつかまたおいで、と語りかけているようです。旅の思い出の最後の一ページを飾る、忘れられない虹となりました。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

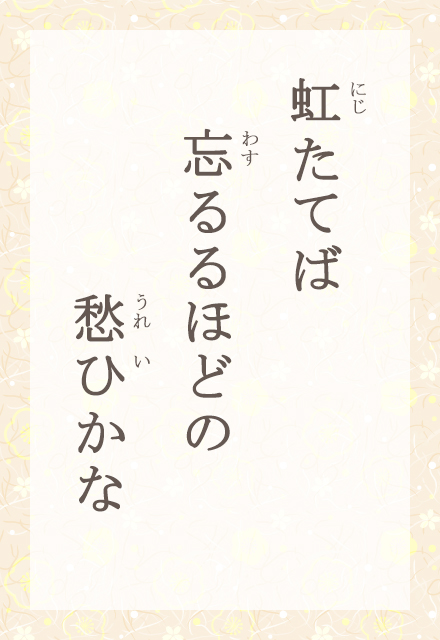

2020.07.16 放送

虹が立つのを見つけると、嬉しくなって心が弾みます。カメラで撮って誰かへ送ってあげようなどと考えているうち、先ほどまでの愁いを忘れていました。虹に気を取られるくらいだから、大したことではないのだと、少し心が軽くなります。愁いに沈んだり、虹に喜んだりしながら、私たちは日々を生きていくのでしょう。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

2020.07.15 放送

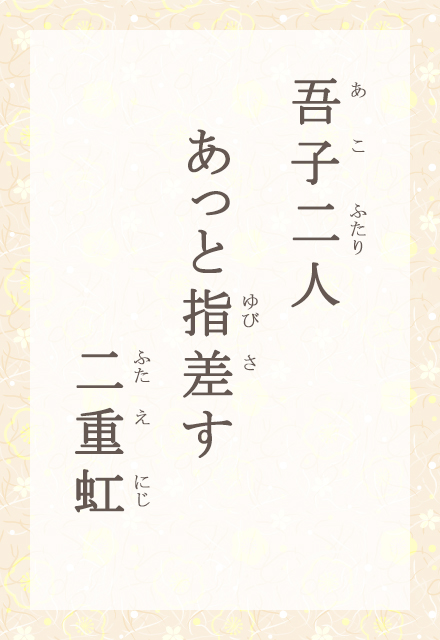

虹が二本並んで立つことを、二重虹といいます。とても珍しいので、子どもたちもびっくりして、その虹を指差しました。「吾子」の「あ」、「あっと」の「あ」、韻を踏んでリズムも明るいですね。「二人」と「二重虹」で、数字の「二」が重なっているのも、にぎやかです。何気ないからこそかけがえのない、家族のひとときです。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

2020.07.14 放送

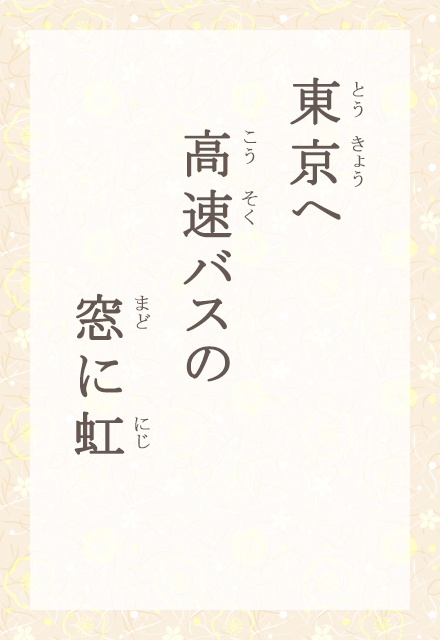

東京へ向かう高速バスの車内から、ふと窓の外へ目をやると、さっきまで降っていた雨は上がって、虹がかかっているのを見つけました。美しい虹の光は、都会へ出てゆく不安を拭い、希望を感じさせてくれます。がんばる人へ、エールのようにかかる虹。ドラマチックな人生の一場面を、あざやかに切り取りました。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

2020.07.13 放送

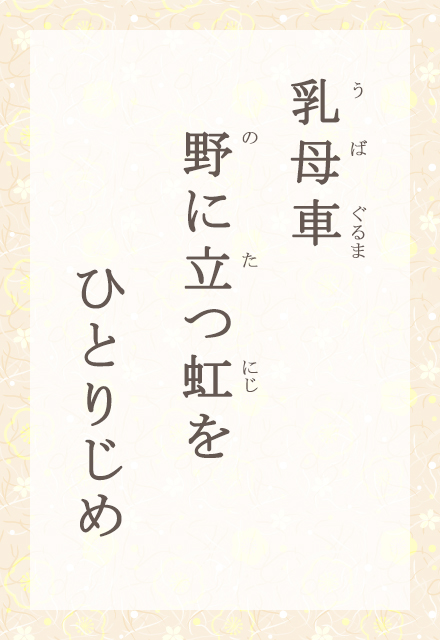

虹はいつの季節にも見られますが、特に夕立のあとによく現れるので、夏の季語になっています。野原に止めた乳母車の上に、大きく虹がかかりました。まわりに誰もいないので、赤ちゃんが、その虹をひとりじめしているかのよう。幼い命を祝福する、大地からの贈り物なのかもしれません。草の匂いの中に立つ、すこやかな虹の風景です。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

2020.07.10 放送

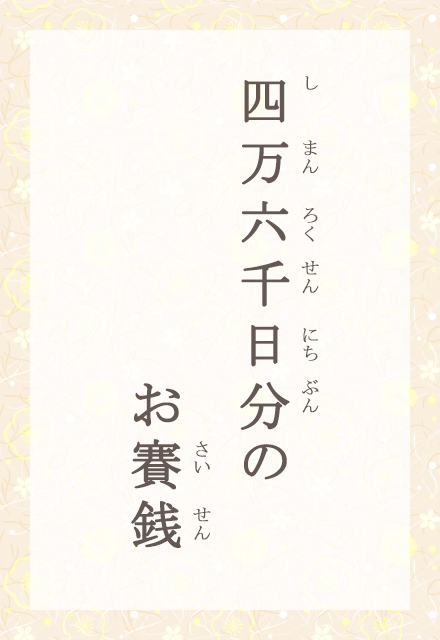

今日は十日詣、一年でもっともご利益のある、観音さまの縁日です。お参りすると、なんと四万六千日も参詣したのと同じ功徳が得られるのだそう。だとしたら、それに見合うように、お賽銭もたくさん用意したほうがいいのでしょうか。てのひらの小銭を見つめ、これっぽっちでいいのかと首を傾げてみせる、庶民感覚あふれる一句です。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

2020.07.09 放送

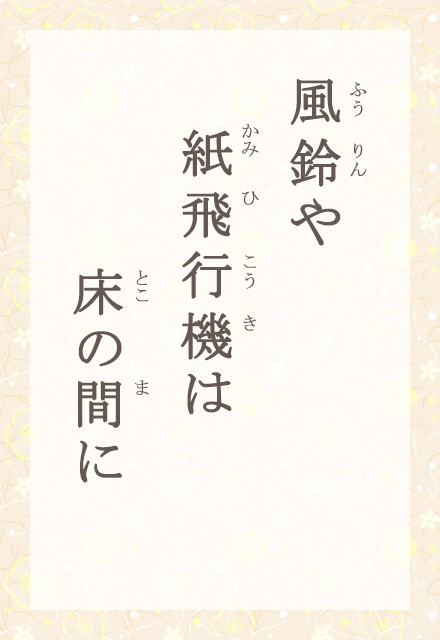

夏の歳時記には、暑い中で涼しさを感じさせる季語がたくさんあります。かき氷や心太のように、食べて涼しいものもあれば、噴水のように、見て涼しいものも。風鈴は、チリンとなるその音を、聞いて涼しいものですね。縁側に風鈴を吊る座敷の、床の間に紙飛行機が置いてあります。夏の思い出の一風景として、印象的な場面を切り取りました。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

2020.07.08 放送

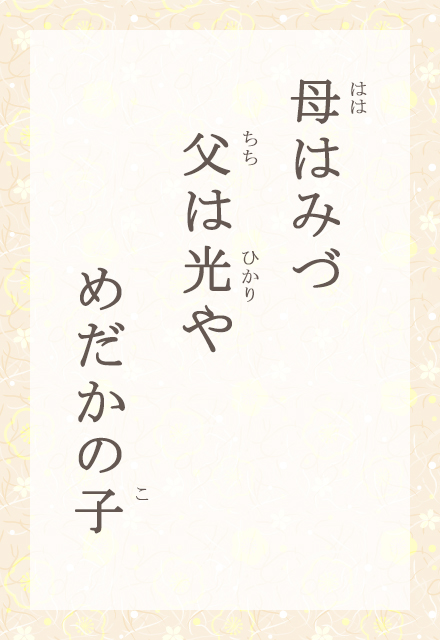

小川や池などに生息するめだかは、春から秋にかけ繁殖の季節を迎えます。夏の今ごろ、卵が孵り、針のように小さな子が生まれます。この句は、めだかの子の母親は水、父親は光だと言いなしました。たしかにその透明な体は、光をたっぷり吸いこんだ水から生まれてきたのかもしれません。水や光、大自然に祝福されて、新しい命が、懸命に泳ぎはじめます。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

2020.07.07 放送

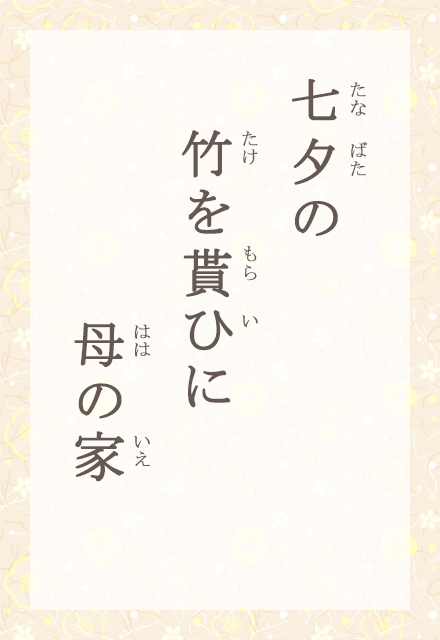

今日は七夕です。年に一度、織姫と彦星が会えるとされ、願いを書いた短冊を七夕竹に飾ります。実家の母の家には、裏に竹やぶがあるのでしょう。そこから竹を切って持ち帰り、家に七夕飾りを作ります。別々の家族をもつようになっても、七夕という行事によって、母と子の日常が、今も緩やかに繋がっています。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

2020.07.06 放送

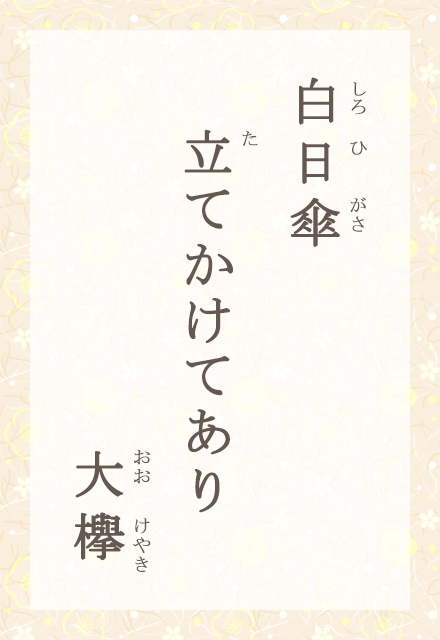

強い日差しをよけるための日傘やサングラスも、夏の季語です。中でも白い日傘は、美しく清潔な印象がありますね。大きな欅の木のもとに、白日傘が立てかけてあります。持ち主は、近くにいるのでしょうか。青葉をわたる風が吹き抜けてゆく、涼しい夏のひとコマです。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

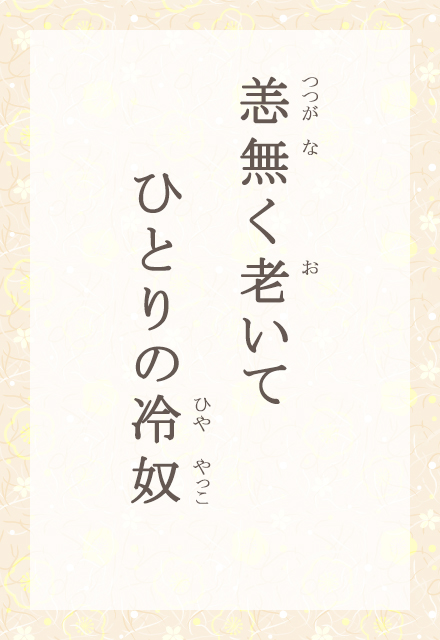

2020.07.03 放送

冷やした豆腐を一口大に切り、花鰹、葱、おろし生姜などの薬味と生醬油で食べるのが「冷奴」。手軽で庶民的な夏向きのおかずで、酒の肴にも喜ばれます。昔、奴さんといわれた仲間が四角い紋をつけていたことに由来するそうです。涼しい夕風の中、冷奴を肴に一杯。夏の至福のひとときです。作者は、間もなく90歳を迎えられる方です。

(監修:池内)

音声で俳句を聞く/止める -

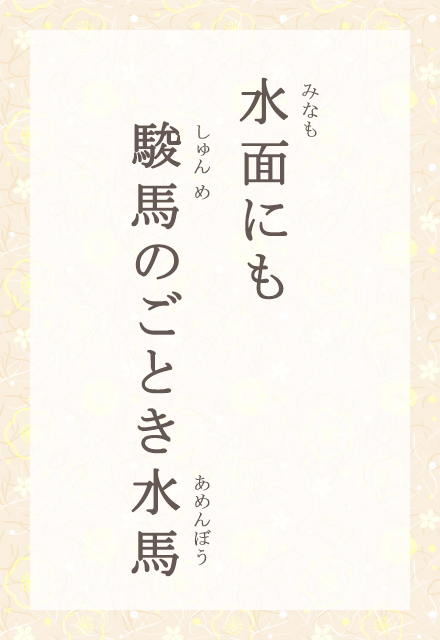

2020.07.02 放送

半翅目アメンボ科の昆虫で体長は2センチほど。長い脚で水の上をすいすいと滑走するのが「水馬」です。意外にも肉食性で、水面に落ちた昆虫を捕らえて体液を吸います。飴のような匂いがするのが「あめんぼ」という名の由来です。水の表面張力を利用して水面上を自由自在に移動する水馬を、文字通り水の上の馬と見做した一句です。

(監修:池内)

音声で俳句を聞く/止める -

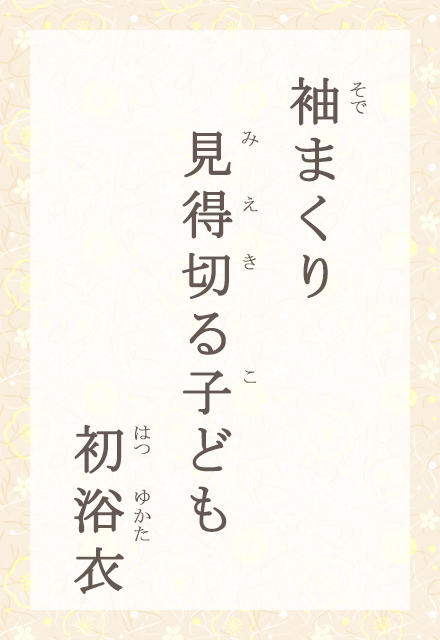

2020.07.01 放送

「浴衣」は入浴のときに素肌に着る「湯帷子」の略語です。もとは入浴用だったものが、湯上りに着られるようになり、やがて真夏のふだん着や、ちょっとしたお出掛け用にも使われるようになりました。「初浴衣」ですから、この子はこの夏初めて浴衣を着たのでしょう。涼しげな浴衣を袖まくりして、嬉しそうにポーズを決めています。

(監修:池内)

音声で俳句を聞く/止める

テレビ愛媛ではみなさまから

俳句を募集しています!

「石鹸玉」 です

応募フォーム、メールアドレス、ハガキの中からご応募ください。メールアドレス、ハガキでのご応募は、お題を含む俳句(ふりがな)・氏名(ふりがな)・住所・電話番号・メールアドレスを記載してお送りください。一人何句でも応募可能です。選ばれた俳句は、EBC Live News「きょうの俳句」コーナーでの放送のほか、テレビ愛媛のホームページ等で紹介します。作者の氏名(ペンネームの場合はペンネーム)、お住いの市町名(ジュニアの場合は学校名)も紹介されます。

(採用された方には放送日を事前に連絡し、記念品を贈らせていただきます。)

※俳句の募集は、毎月第2月曜日、午後6時から開始します。

応募規約

・応募作品は未発表で、ご自身の作品(著作権がご自身にある作品)に限ります。

・他人の作品に著しく類似、または他人の作品の盗用など、第三者の権利を侵害する可能性があると判断した場合は、応募の対象外とします。

・テレビ愛媛は応募作品による権利の侵害等に対し、一切の責任を負いません。

個人情報の取り扱いについて

頂いた個人情報は、優秀句に選ばれた方への事前連絡並びに記念品をお送りする際にのみ使用させて頂きます。

メールアドレスからの応募:

ハガキからの応募:

〒790-8537 テレビ愛媛「きょうの俳句」係

掲載されている句がランダムで再生されます

すべて聞く/止める