2024年2月の俳句

-

2024.02.29 放送

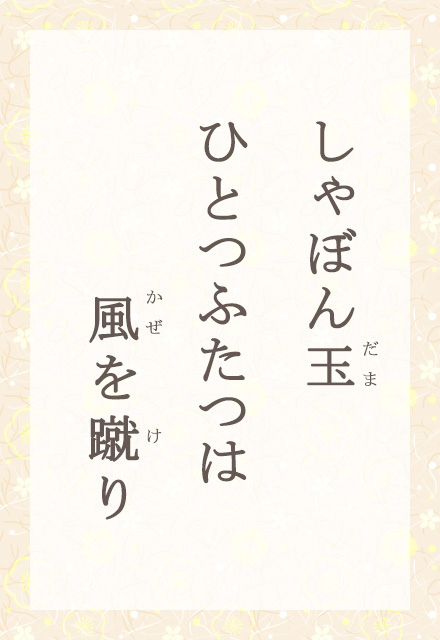

石鹸水をストローの先に浸して吹き、虹色の泡の玉を空中に浮遊させる遊び、シャボン玉。そののどかな様子から春の季語とされています。シャボン玉は風に乗って流れてゆくもの。でもその中の、一つか二つは風を蹴っていると思うと、なんだか愉快になりませんか。ときどき歪んで飛んでいる、そのシャボン玉かもしれません。

(監修:谷)

音声で俳句を聞く/止める -

2024.02.28 放送

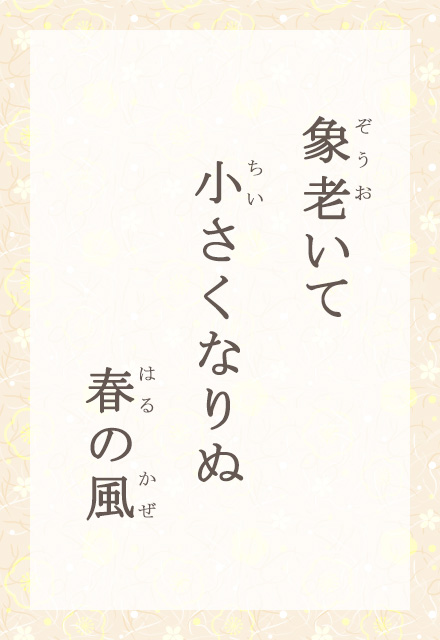

久しぶりに動物園を訪れたのでしょうか。逞しかった象が、小さくなった気がします。人間と同様に、生き物の老化のひとつに萎縮が起こり、小さくなっていくのでしょう。象の前に佇む人の、眼差しのやさしさを感じる句です。そういえば正岡子規にも、「春風や象引いて行く町の中」という句があります。象には春風が似合いますね。

(監修:谷)

音声で俳句を聞く/止める -

2024.02.27 放送

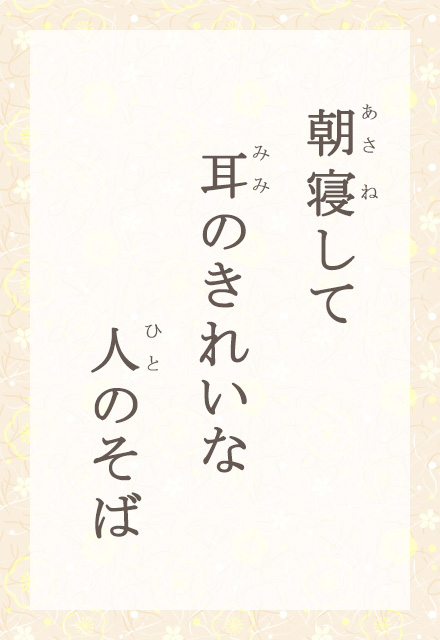

朝寝は「春眠暁を覚えず」の「春眠」から派生した近年の春の季語です。暖かくなって、うとうととなかなか寝床を抜け出せません。特に、仕事をしている人の休日は、朝のこのひとときが至福の時間です。うつらうつら目を開けると、傍にやっぱり朝寝をしている連れ合いが。普段は気にもしない相手の耳が、こんなにきれいだったとは。

(監修:谷)

音声で俳句を聞く/止める -

2024.02.26 放送

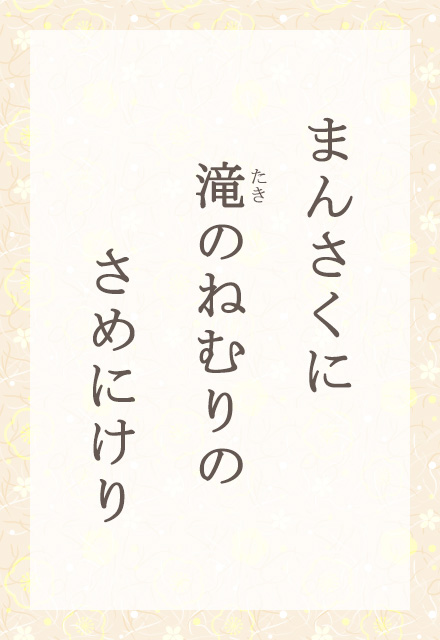

まんさくが咲いたので、滝の水が勢いよく流れ始めた、という句。実際は、滝の流れは変わっていないのですが、まんさくの花の明るさに、滝の水が目覚めたように輝いて見えたのでしょう。この花は、早春に黄色い線状のねじれた四弁花をいっぱいに咲かせます。面白い名前の由来のひとつに「春先に先ず咲くが、まんさくと訛った」と言われています。

(監修:谷)

音声で俳句を聞く/止める -

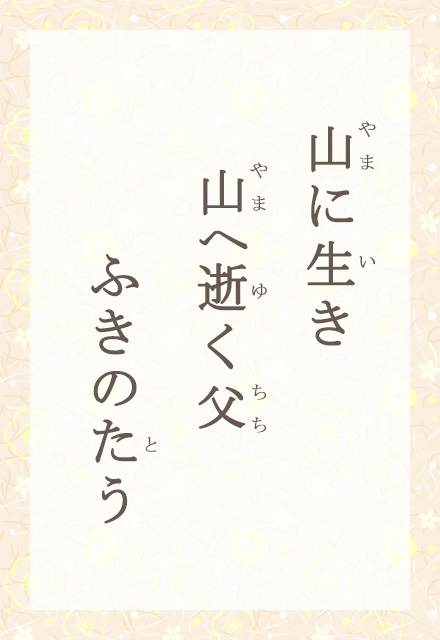

2024.02.23 放送

お父さまは、林業など山に関わるお仕事に打ち込んでこられたのでしょう。生涯を山に捧げた父は、亡くなるときもきっと山へ還ってゆくのだと、大きくとらえました。はるかな時間に抱きとめられる、豊かな死生観です。早春に芽吹くふきのとうが、父からバトンを受けた新たな命の一つとして、この世界を輝かせます。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

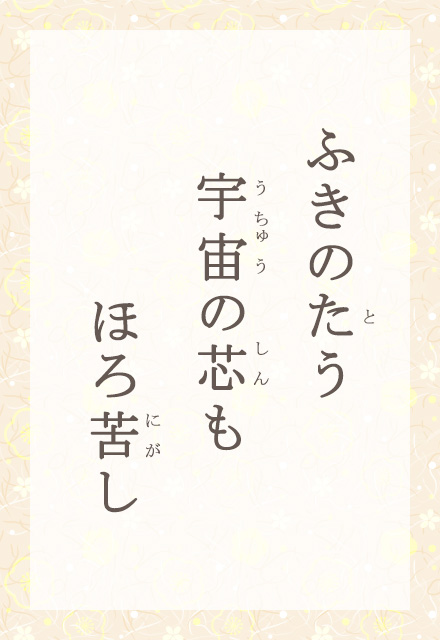

2024.02.22 放送

宇宙に芯があるならば、ふきのとうのようにほろ苦いのではないかと、発想を飛ばしました。ふきのとうの小さな命と巨大な宇宙とを同じ存在としてとらえたところに、新鮮な驚きが生まれます。ほろ苦さを見出したことで、宇宙もまたふきのとうのように、今を生きているのだと気づかされます。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

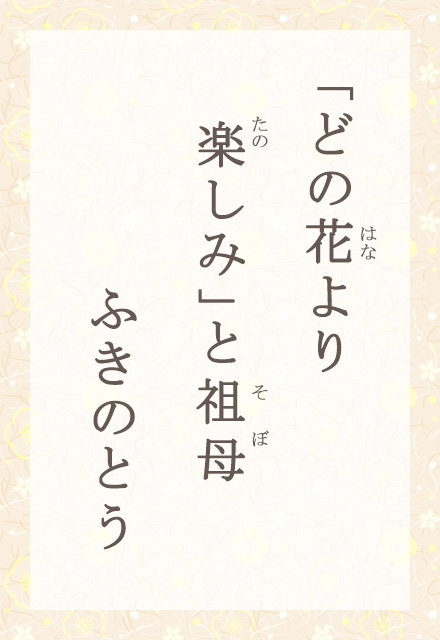

2024.02.21 放送

おばあさまはふきのとうが大好きなのですね。この世にはたくさんの花があるけれど、そのどの花よりも、ふきのとうが顔を出すのが楽しみだと教えてくれました。素朴なふきのとうに心惹かれるおばあさまも、ほがらかで優しい方なのでしょう。ふきのとうの告げる春を家族と共有する、豊かな時間です。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

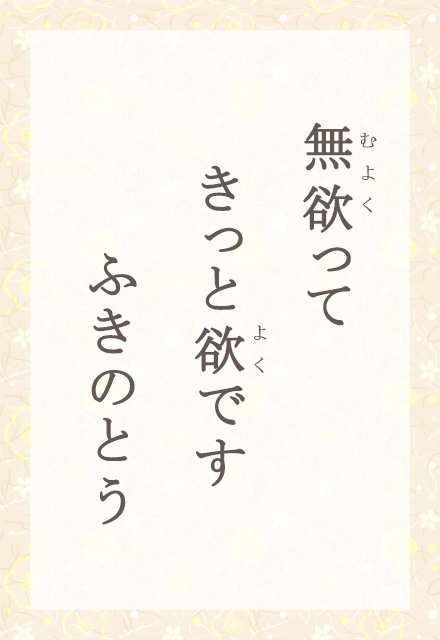

2024.02.20 放送

哲学的な句です。欲がないのが無欲ですが、無欲でありたいと願うこともまた欲望のひとつといえます。春になったらひょっこり顔を出すふきのとうのように、てらいなくのびのびと、ただ生きられればいいのに。ふきのとうの健やかさを置くことで、人間の生の不自由さが際立ちます。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

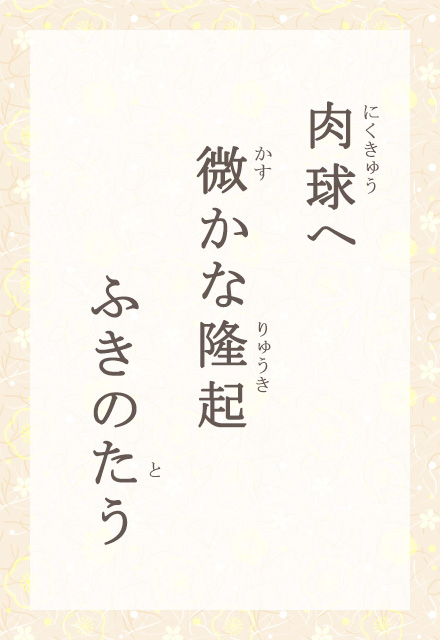

2024.02.19 放送

犬や猫、あるいはタヌキやキツネなどの動物が、早春の山を歩いているのでしょう。肉球にふと、かすかな隆起を感じました。それは、土から顔を出したふきのとうです。獸たちが振り返って確認するかは分かりませんが、ふきのとうを踏んだ瞬間があると想像するだけで、心があたたかく、春を感じます。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

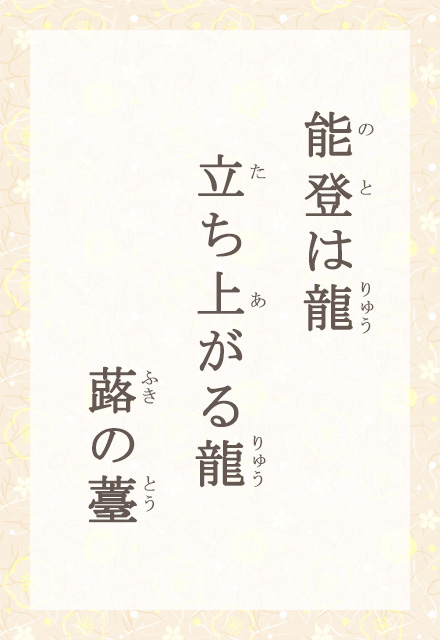

2024.02.16 放送

能登半島地震の被害は甚大で、いまだに全容がつかめず、人々も不自由な避難生活を余儀なくされています。今回の募集でも、被災地を思う俳句が多く寄せられました。能登半島の形は長く突き出し、たしかに龍に似ています。能登を立ち上がる龍の形と見ることで、必ず復興を遂げるはずだと、強く願いをこめました。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

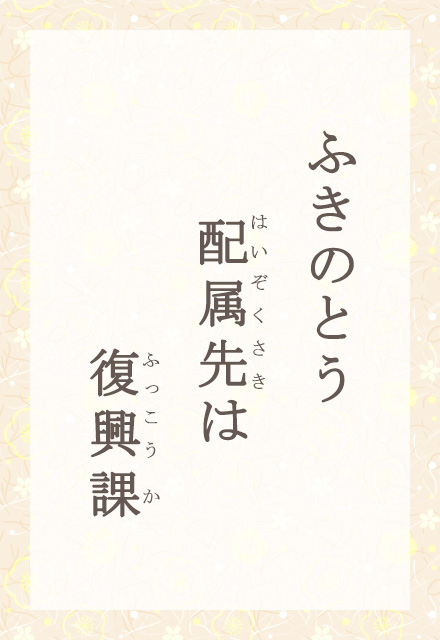

2024.02.15 放送

県や市に復興課があるということは、その地域は大きな災害を受け、まだ復興途上にあることを意味します。暮らしを取り戻し、もう一度生きてゆくために、まだまだ課題は山積みでしょう。それでも、希望を抱いて一歩一歩、進んでいけたら。春を忘れず顔を出すふきのとうに、前を向く力をもらいます。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

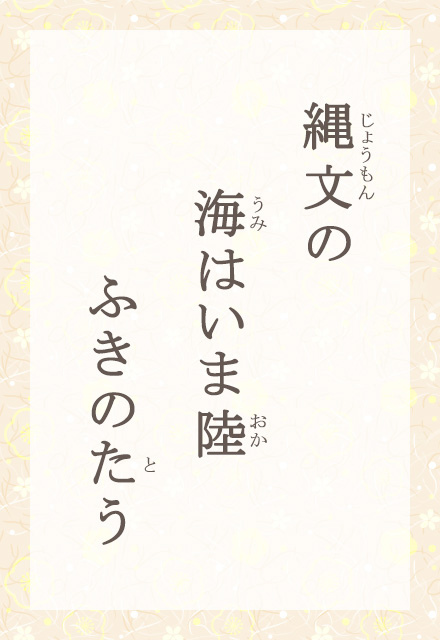

2024.02.14 放送

大地は常に動き続けているので、時代が変われば海岸線も変わります。縄文時代は海だった土地が、隆起して陸地になることも。今はふきのとうが顔を出す場所も、かつては魚が遊んでいたかもしれません。縄文人も、その海で貝を採ったでしょうか。春のはじめに、おおらかな地球の歴史へ思いを馳せます。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

2024.02.13 放送

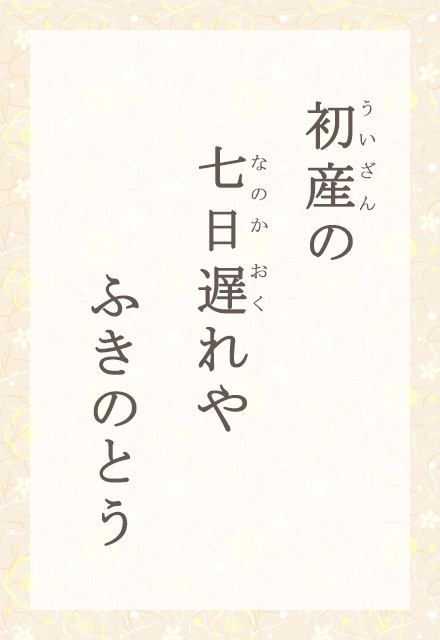

初めての出産は、分からないことばかり。不安な思いを抱えながら予定日を七日過ぎ、やっと陣痛が来ました。いよいよ生まれてくる苦しさの中の期待を、ふきのとうのやわらかな明るさが代弁してくれています。そういえば、おくるみにくるまれた赤ん坊は、ちょっとふきのとうに似ていますね。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

2024.02.12 放送

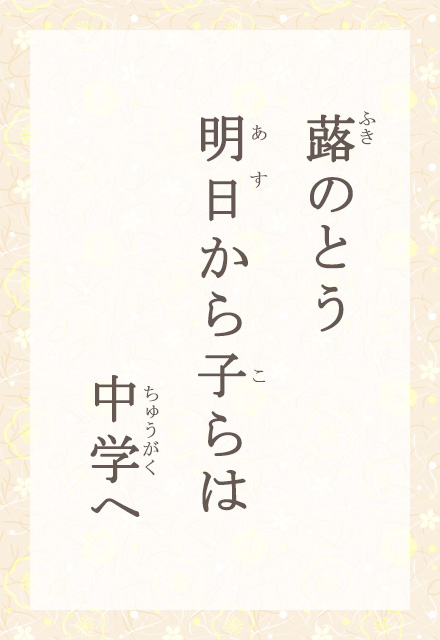

ふきのとうは蕗の芽です。春のはじめに先駆けて、土の中から顔を出します。まだ冷たい風の中、ふきのとうを見つけると、春はたしかに来ているのだと嬉しくなります。卒業や入学の季節。子どもたちも中学生になり、ぐんぐん成長します。ほがらかに登校してゆく姿を、ふきのとうもやさしく見守ります。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

2024.02.09 放送

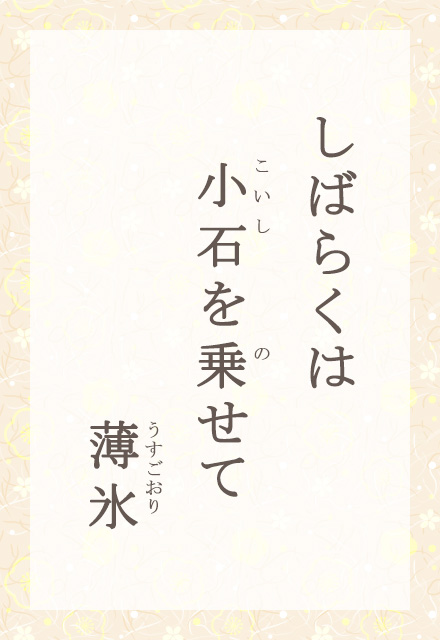

薄氷は、春先に薄く張った氷です。「薄氷」「春の氷」ともいいます。消えやすいので、淡く儚い風情です。水たまりなどで見つけると、じっと見つめていたい気持ちと同時に、突いて壊してみたい気も起こります。この人は小石を乗せてみました。乗せた氷は、思いがけない石の重さを楽しんで、そしてしばらくして消えてしまいました。

(監修:谷)

音声で俳句を聞く/止める -

2024.02.08 放送

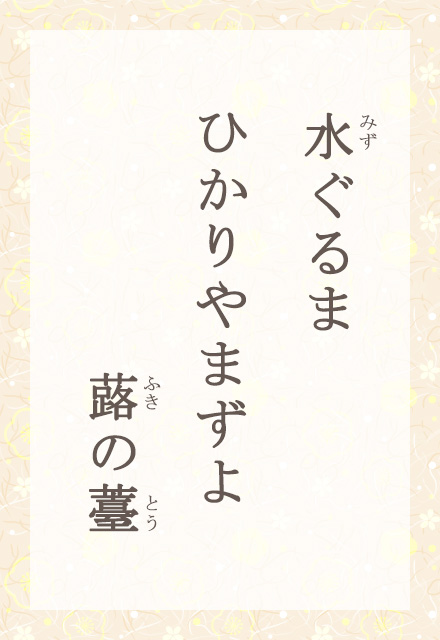

水ぐるまは水車と同じで、山村では今でも現存しています。川などの流水を利用して、農業用水などに使われました。回る水車の水しぶきが、ひかりを放って止まない光景が美しいです。水車の辺りのそこここには、春の到来を告げる蕗の薹が顔を出しています。「ひかりやまずよ」は、緑色の球形をした小さな蕗の薹でもあります。

(監修:谷)

音声で俳句を聞く/止める -

2024.02.07 放送

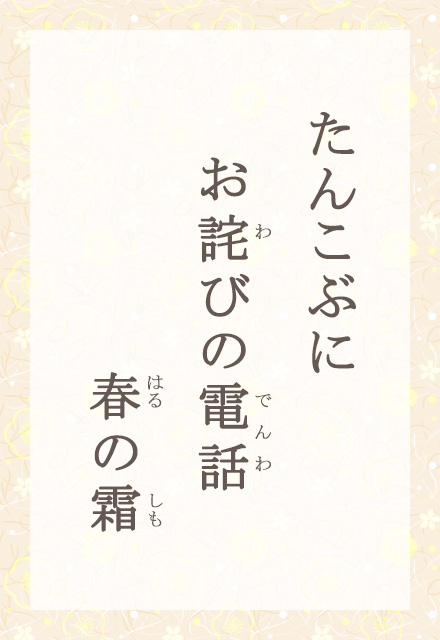

実際には、たんこぶの人にお詫びしているのですが「たんこぶに」としたことで、まるでたんこぶと話しているようで、おかしいです。子ども同士の喧嘩でしょう。自分も傷ついていて、お母さんに見破られたか。深刻さをユーモアに転じた一句です。春の霜は農作物に被害を与えることもあるので、厄介なたんこぶのようなものかも。

(監修:谷)

音声で俳句を聞く/止める -

2024.02.06 放送

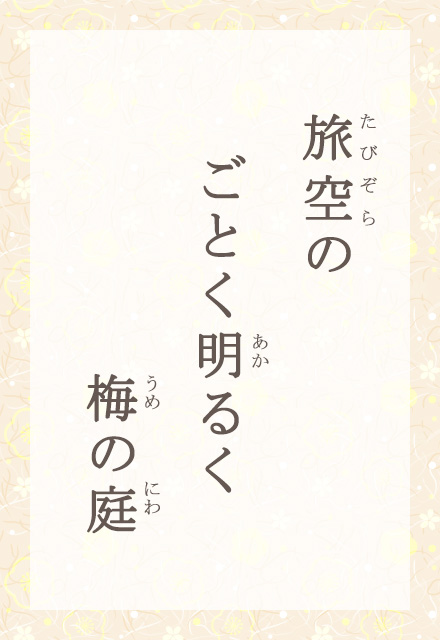

この気分、わかる気がします。梅の花は早春、真っ先に花を咲かせます。冬の間、草木の花の乏しかった庭を、清楚に開いた梅が明るくしてくれました。まるで旅先で仰ぐ空のように、広々とした気分になったのです。あるいは「花」といえば梅を指した万葉の時代への、旅空かもしれません。庭に梅の木が欲しくなりました。

(監修:谷)

音声で俳句を聞く/止める -

2024.02.05 放送

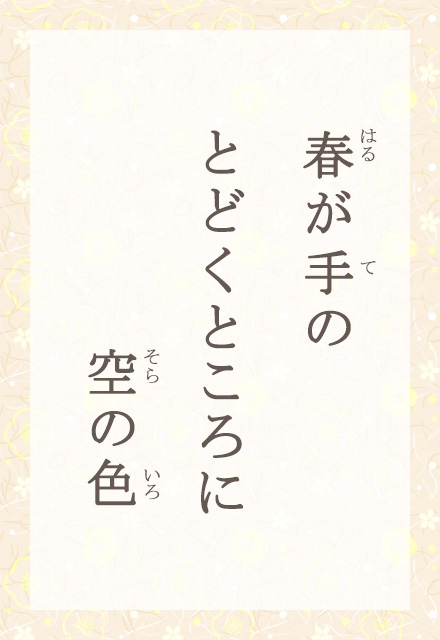

昨日は立春でした。節分の翌日にあたり、暦では春の初日です。冬の間は寒さから身を守るかのように、体をこわばらせて歩いていました。が、そろそろと視線を上げると、空に春の色が兆しているのに気付くでしょう。いつの間にか、のどかで柔らかい日差し。春は手の届くところにあるのだと、空の色が教えてくれました。

(監修:谷)

音声で俳句を聞く/止める -

2024.02.02 放送

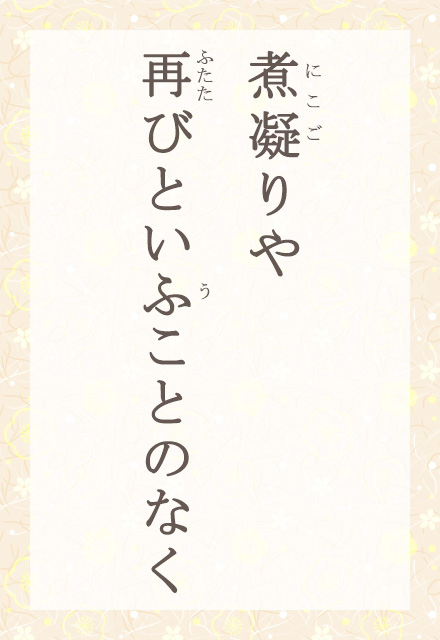

冬の季語「煮凝」は、魚や野菜を煮汁と一緒に固めた料理です。舌に載せればほろりと溶けて消える煮凝りのように、この世界のあらゆる瞬間も、再び繰り返すということはない、一度きりのものです。二度とは還らない時間を思うとき、生きるということの寄る辺なさをふと、深いところで実感します。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

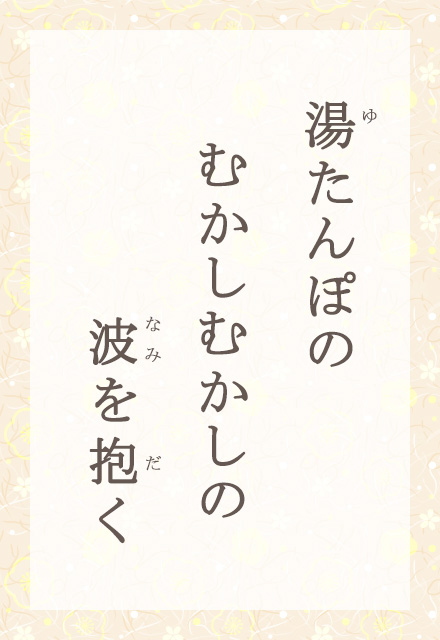

2024.02.01 放送

かつてよく見かけたブリキの湯たんぽは、表面が波型でした。器の中のお湯が揺れるとたぷたぷと鳴る水音に、波音を思い出してもいるのでしょう。「むかしむかしの」という表現が、眠る前に読む童話のよう。今ではレトロになった湯たんぽを抱きしめれば、しみじみと懐かしさが寄せてきます。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める

テレビ愛媛ではみなさまから

俳句を募集しています!

応募は締め切りました

応募フォーム、メールアドレス、ハガキの中からご応募ください。メールアドレス、ハガキでのご応募は、お題を含む俳句(ふりがな)・氏名(ふりがな)・住所・電話番号・メールアドレスを記載してお送りください。一人何句でも応募可能です。選ばれた俳句は、EBC Live News「きょうの俳句」コーナーでの放送のほか、テレビ愛媛のホームページ等で紹介します。作者の氏名(ペンネームの場合はペンネーム)、お住いの市町名(ジュニアの場合は学校名)も紹介されます。

(採用された方には放送日を事前に連絡し、記念品を贈らせていただきます。)

※俳句の募集は、毎月第2月曜日、午後6時から開始します。

応募規約

・応募作品は未発表で、ご自身の作品(著作権がご自身にある作品)に限ります。

・他人の作品に著しく類似、または他人の作品の盗用など、第三者の権利を侵害する可能性があると判断した場合は、応募の対象外とします。

・テレビ愛媛は応募作品による権利の侵害等に対し、一切の責任を負いません。

個人情報の取り扱いについて

頂いた個人情報は、優秀句に選ばれた方への事前連絡並びに記念品をお送りする際にのみ使用させて頂きます。

メールアドレスからの応募:

ハガキからの応募:

〒790-8537 テレビ愛媛「きょうの俳句」係

掲載されている句がランダムで再生されます

すべて聞く/止める