2019年5月の俳句

-

2019.05.31 放送

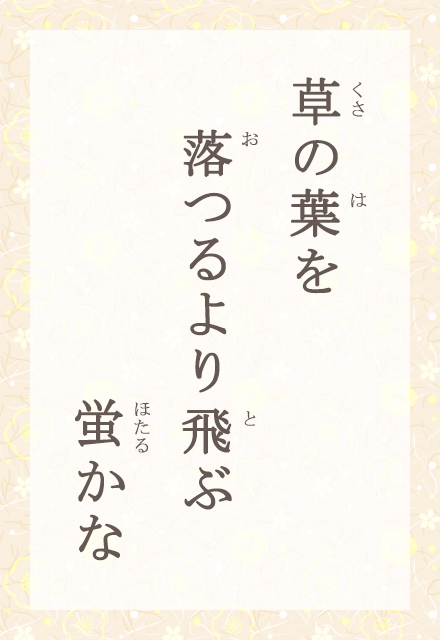

草の葉を歩く蛍が滑り落ちたと思った瞬間、そのままスウッと飛び立ちました。一瞬の命のひらめきにハッとした驚きが、切字の「かな」にこもります。蛍は昔から、はかない命や恋の象徴として和歌に詠まれてきましたが、芭蕉はそうした連想にとらわれず、眼前に生きる蛍の姿を詠みました。闇にひらめく命の光を、心をからっぽにして見つめます。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

2019.05.30 放送

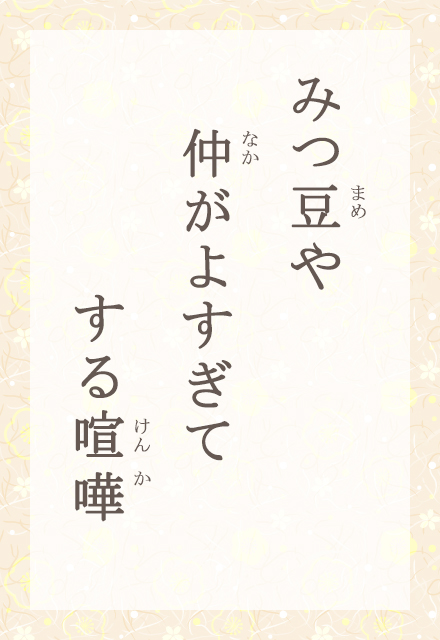

茹でた赤豌豆や寒天を盛り付け、蜜をかけた蜜豆は、涼しげな夏のスイーツです。蜜豆を前にしながら、つい些細なことで喧嘩をしているのでしょう。仲がよすぎるからこそ喧嘩をするのだと言われると、苛立ちも悲しみも、少しほぐれます。願わくば、蜜豆を一口食べたおいしさに、仲直りできますように。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

2019.05.29 放送

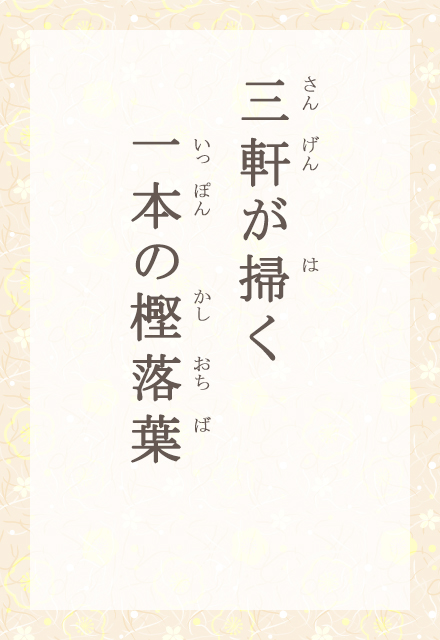

樫や椎などの常緑樹は、若葉のころに古い葉を落とします。これを夏落葉といいます。樫の木は、何百年も長生きできる大きな木です。この句の樫も、たった一樹でありながら、まわり三軒がその落葉を掃くほどに、大きく枝を広げているのでしょう。三と一、シンプルに数字を使って、市井に生きる立派な樫の姿を描き出しました。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

2019.05.28 放送

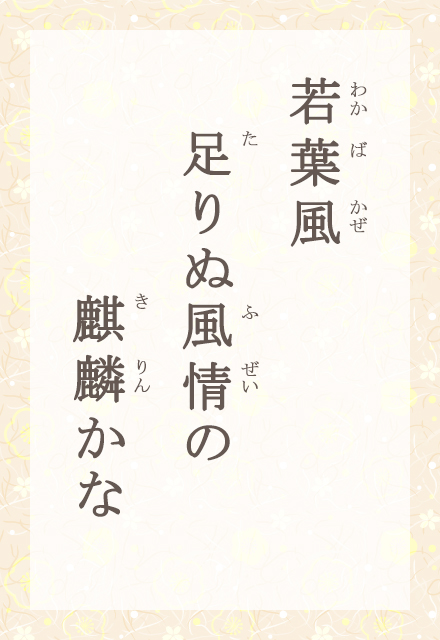

若葉がいきいきと茂り、夏らしくなってきたのに、なんだか物足りない表情のキリンがいます。じゅうぶん爽やかに感じる若葉風も、広い草原を夢見るキリンには、まだまだ足りないのかもしれません。これから若葉が青葉になり、木々も日ざしもより力強くなります。まだまだ、世界にエネルギーの満ちる余白があることを、教えてくれるキリンです。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

2019.05.27 放送

木や家などを覆って茂る蔦も、季節によってさまざまな姿を見せます。春になって萌え出た新芽を「蔦の芽」といい、育って青々と茂っている夏の姿を「青蔦」と呼びます。杉の木を這う蔦の青さに、杉の幹の赤さが際立つ、その色彩の対比に着目しました。夏の山の静かな風景に、心地よい涼しさが感じられる一句です。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

2019.05.24 放送

「芍薬」はボタン科の多年草。諺でも牡丹と一対のようにいわれますが、牡丹が木であるのに対し、芍薬は草です。その名のとおり、根を薬用にするために輸入され、やがて花の美しさから観賞用に栽培されるようになりました。茎の先に開いた白、薄紅などの芍薬の花は、くずれるように散り始めるころ、ひときわ香るようです。作者は東温市にお住いの俳人。「櫟」主宰です。

(監修:池内)

音声で俳句を聞く/止める -

2019.05.23 放送

爬虫類のなかでも、手足が退化して細長い胴だけという特殊な姿なのが「蛇」です。古くから伝説や民話にも登場し、俳句にもよく詠まれています。不気味な姿が嫌われますが、日本に棲息する十種類あまりのなかで有毒なのは蝮とハブだけ。むしろ鼠を捕えて食べるなど、人の役に立つ存在です。舌をちろちろと見せながら這う蛇は、どこか神秘的にも感じられます。

(監修:池内)

音声で俳句を聞く/止める -

2019.05.22 放送

桃、葡萄、梨などの果実を鳥や害虫から守るため、紙の袋をかぶせるのが「袋掛」。果樹農家の、夏の大切な作業です。葡萄なら棚の下に身をかがめ、桃や梨は脚立に上って、果実の一つずつに丁寧に袋を掛けます。これは海を見おろせる桃の畑でしょうか。脚立から望む海は、沖合はるかまで銀色に光り、夏らしい趣を深めています。

(監修:池内)

音声で俳句を聞く/止める -

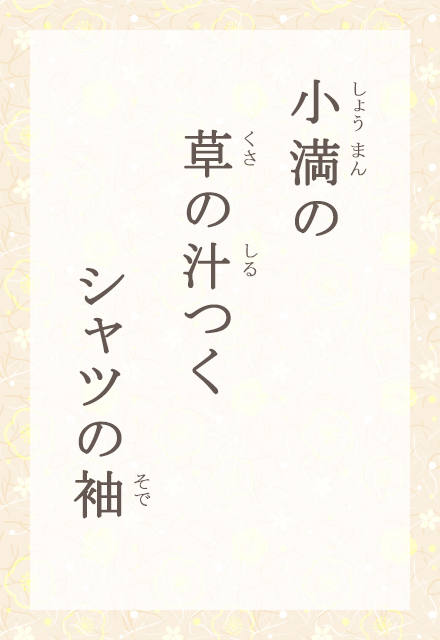

2019.05.21 放送

きょうは二十四節気の「小満」。立夏から15日目で、天文学的には太陽の黄経が60度に達する日です。小満には、万物が成長し、草木が茂って天地に満ちはじめる、という意味があります。これは野原を散策している情景でしょうか。生い茂った草の汁が染み着いたシャツの袖に注目した、まさに小満ならではの一句です。

(監修:池内)

音声で俳句を聞く/止める -

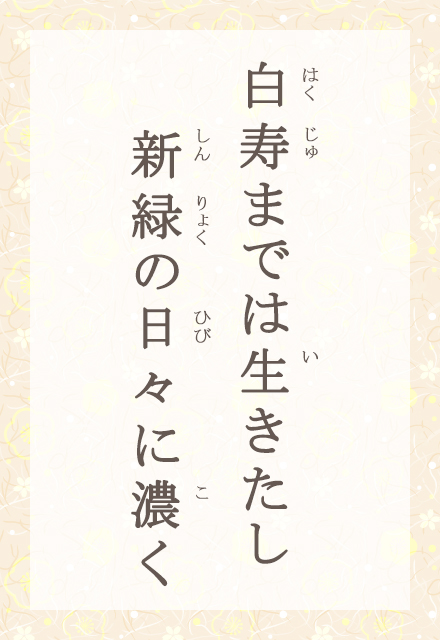

2019.05.20 放送

五月は「新緑」の季節。樹木によってさまざまな色合いの若葉の色が、日増しに濃くなってくる頃です。鮮やかで目の覚めるような新緑は、溌剌とした生命力を感じさせます。作者は現在96歳の方。日々に色を深める新緑を眺めながら、少なくとも白寿、すなわり99歳までは生きたいものだ、という思いを深めています。

(監修:池内)

音声で俳句を聞く/止める -

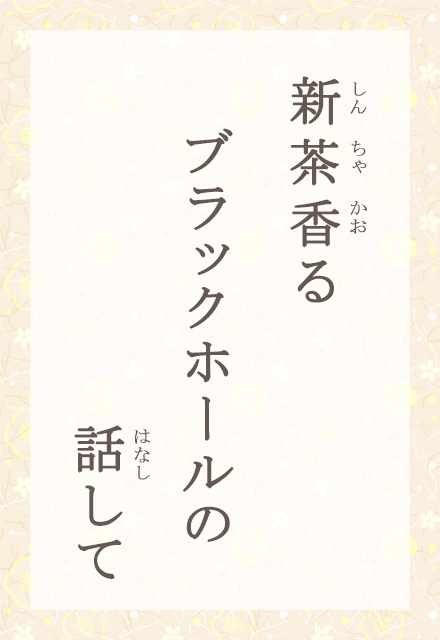

2019.05.17 放送

先月、史上初めてブラックホールの撮影に成功したことが発表され、その写真が話題になりました。新茶を淹れ、テレビや新聞を見ながら、家族でおしゃべりしているのでしょう。時事をさりげなく取り入れたことで、新茶とブラックホールとの意外な組み合わせが実現しました。新茶のフレッシュなみどりの光と、ブラックホールの漆黒の闇との対比が、この宇宙の広さ深さを感じさせてくれます。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

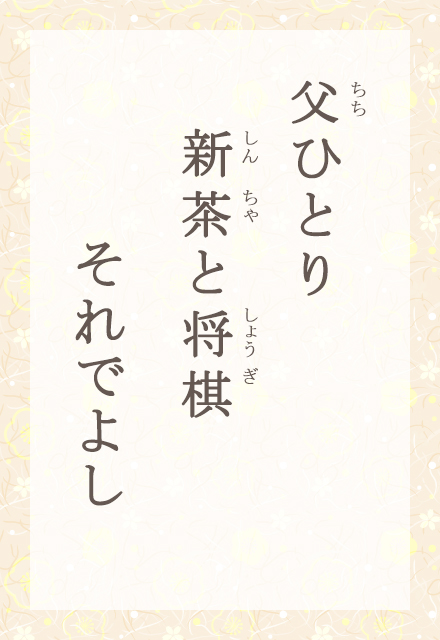

2019.05.16 放送

ひとりで住む父は、多くを望まぬ無欲な人で、お茶を淹れて将棋をさしていれば、それで満足しているようです。初夏が来れば新茶の風味を楽しみ、庭に目をやれば若葉がまぶしい。ただそれだけでいいと頷けるのは、とてもゆたかな生き方ですね。欲を持てばどこまでも戦いの続くこの世界で、足るを知る父の背中に、人生を学ぶ一句です。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

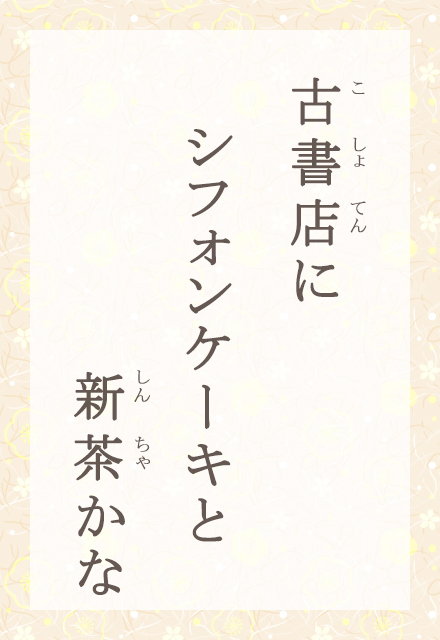

2019.05.15 放送

最近は書店の営業スタイルも多様化して、カフェが併設されていることもしばしば。この古本屋も、ケーキやドリンクを楽しみながら本が読めるのです。シフォンケーキを頼むと、なんと新茶と一緒に出てきました。甘くさわやかな新茶なら、ふんわり優しい味のシフォンケーキにも合いそうですね。西洋と日本、古さと新しさとが、さりげなく一句の中に同居しています。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

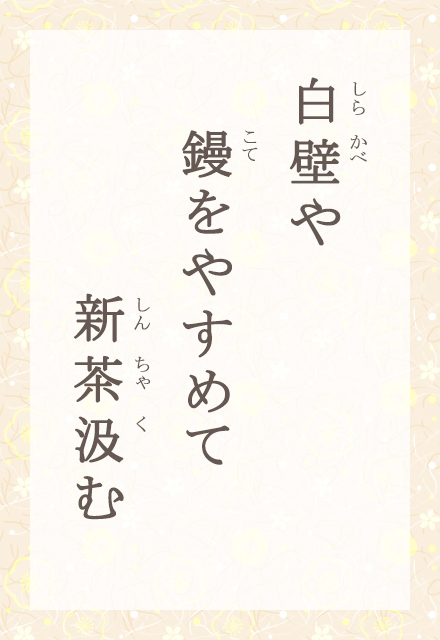

2019.05.14 放送

白壁を塗る左官屋さんが、腰を下ろして休憩している風景です。さっきまで自在に操っていた鏝を休ませ、さて新茶を一服。塗り立ての白壁が反射する光も、新茶からあふれるみどりの光も、フレッシュですね。「白壁や」と「や」で切って、調べに格調を与えたことで、背筋の伸びる句となりました。労働の現場に、すがすがしい初夏の光があふれます。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

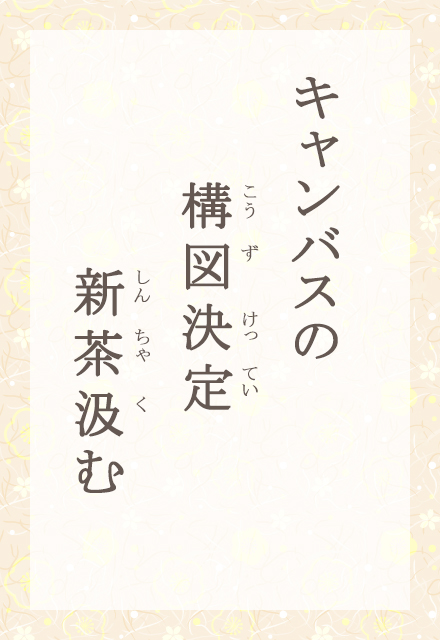

2019.05.13 放送

キャンバスを前に、これから描く新しい絵の構図を考えています。よし、これで行こう!心の決まったすがすがしさに淹れる新茶は、とりわけ美味しかったことでしょう。これからぐんぐん夏らしくなってゆく世界が、どのようにキャンバスに写し取られてゆくのか、ふくらむ期待がいかにも初夏らしい一句です。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

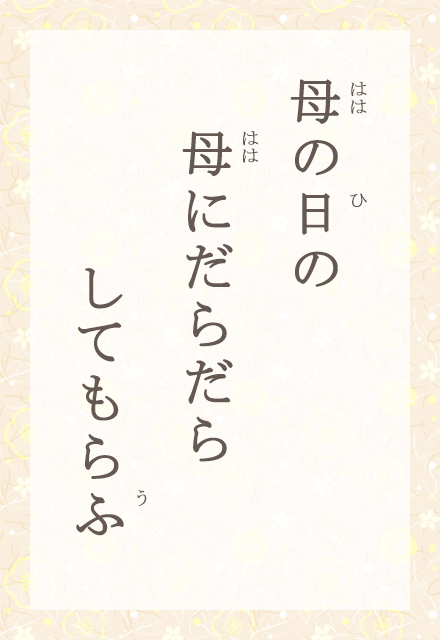

2019.05.10 放送

あさって、5月12日は母の日です。ふだんは働き者のお母さんに、ぞんぶんにだらだらしてもらえるよう、率先して自分が立ちまわっているのでしょう。「だらだら」という後ろ向きの表現が、プラスのイメージで使われているのもユニークです。感謝を伝える方法はたくさんありますが、のんびり息抜きできる時間をプレゼントするのも、素敵な愛の表現ですね。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

2019.05.09 放送

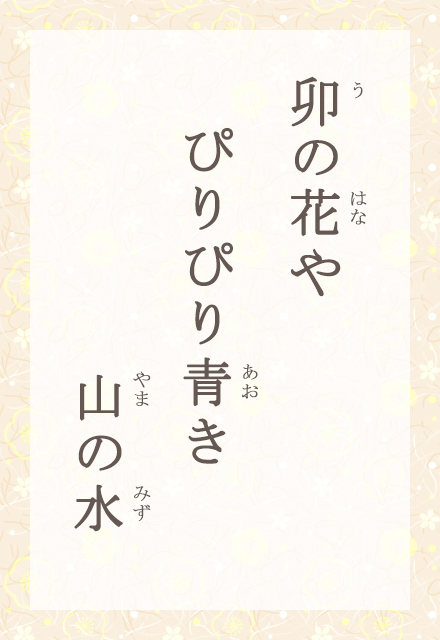

卯の花、別名・空木の花は、夏の季語。初夏に、白くすがすがしい小花をたくさん咲かせます。古来、夏の訪れを告げる花として、詩歌に詠みつがれてきました。山辺の青葉や水の青に、卯の花の白が映え、目にも清らかですね。「ぴりぴり青き」という独特の表現からは、触れたら冷たい山の水の、木漏れ日に照る細かな光まで感じられます。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

2019.05.08 放送

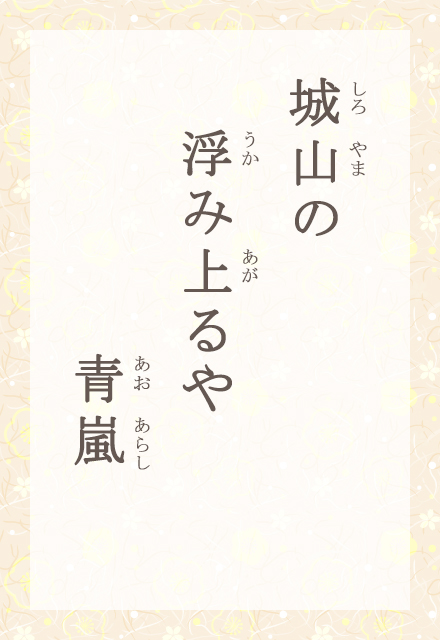

木々の青葉がすがすがしい季節ですね。この青葉のころに吹きわたる力強い南風を、青嵐といいます。城山の木々もあおあおと夏らしく輝くころ、一陣の強い風が吹いてきました。青葉が風にぶわっとふくらんださまを見て、子規は、お城が山ごと浮かび上がったようだと、大胆に表現したのです。城山全体が、ひとつの命のように、存在感を放っています。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

2019.05.07 放送

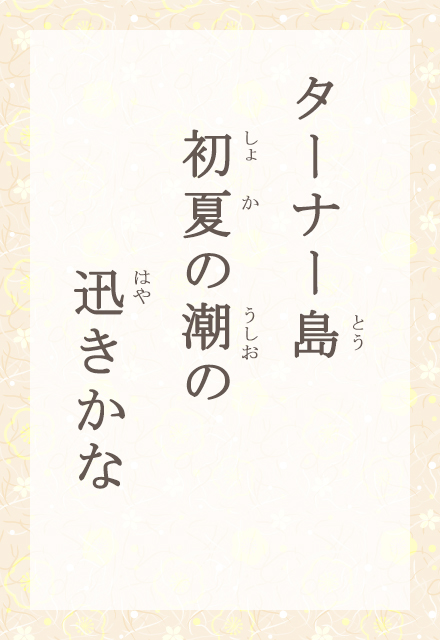

松山の沖に浮かぶ小さな島・四十島は、夏目漱石の小説『坊っちゃん』に出てくる島のモデルです。島に生えた松のかたちが、イギリスの画家・ターナーの描く松に似ているとして、小説の中で「ターナー島」と名付けられました。小さな島に、今年も夏がきます。初夏の光にもみ合う潮の流れに、激動の青春をかけぬけた坊っちゃんのエネルギーを思います。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

2019.05.06 放送

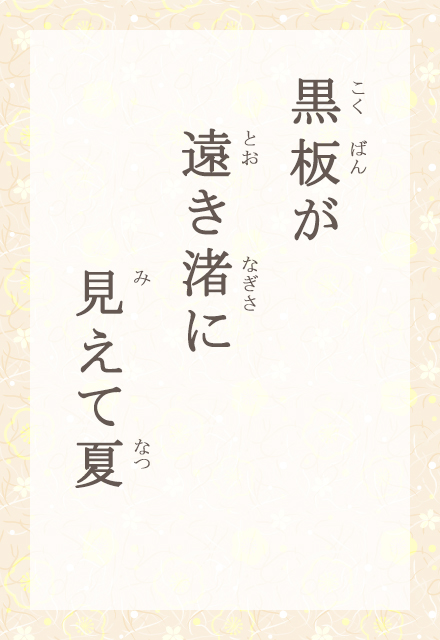

今日は立夏です。暦の上では夏となり、空も風も、ぐんぐん爽やかになってゆきます。この句は学校での一場面。授業中にボーっと前を見ていると、黒板が、遠くにある渚のように思えたのです。夏は海水浴など、海へ出かけたい季節ですね。教室の後ろの席に座り、木々のそよぎに耳を澄ませながら、遠くの渚のまぶしさを思う、静かな夏の時間です。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

2019.05.03 放送

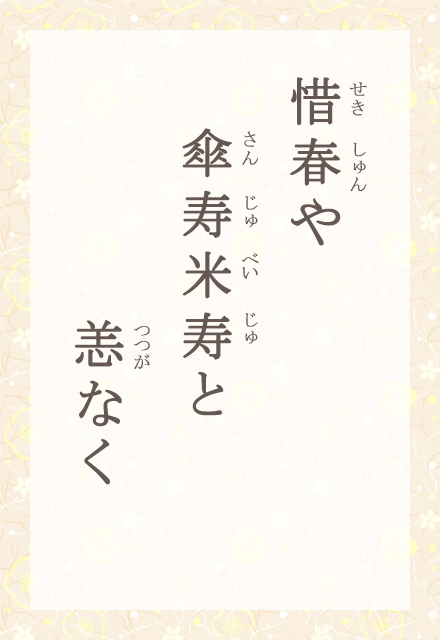

「惜春」。「春惜しむ」ともいいます。春が過ぎ去って行くことを受け入れながら、なお春を愛しむ思いがあふれてやまない。そんな心のこめられた季語です。傘寿も米寿も恙なく過ごして来た、自身の人生を振り返りつつ愛惜の念をこめて春に別れを告げている一句。作者は去る四月六日、93歳でお亡くなりになりました。なお五月六日は立夏。来週はもう夏に入ります。

(監修:池内)

音声で俳句を聞く/止める -

2019.05.02 放送

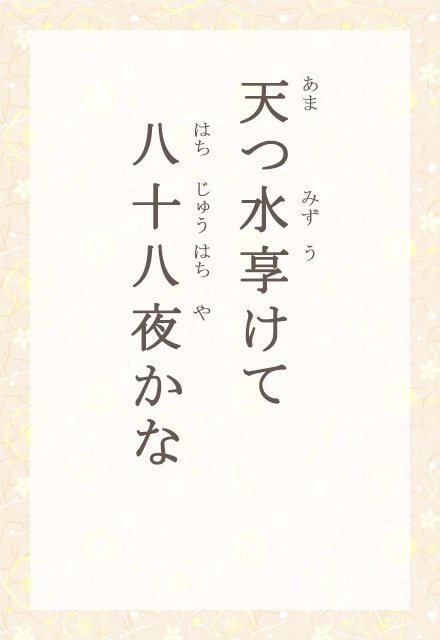

今日は立春から八十八日目の「八十八夜」。<夏も近づく八十八夜、野にも山にも若葉が茂る>と唱歌「茶摘」にあるように、野山は満目の緑。茶摘に限らず色々な農作業の忙しくなる頃です。「天つ水」とは天の水、すなわち恵みの雨のこと。折柄の雨で、蒔かれた作物も健やかに育つことでしょう。天候も安定し、季節はいよいよ夏へと移ってゆきます。

(監修:池内)

音声で俳句を聞く/止める -

2019.05.01 放送

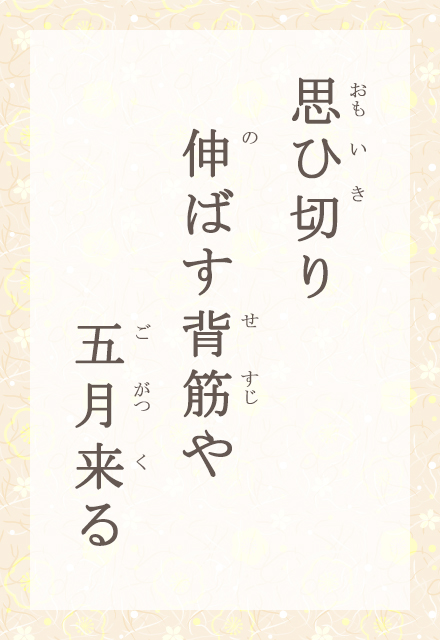

一年で最も爽快な月といわれる「五月」に入りました。今年の五月は、元号の改まった特別な月でもあります。五月はまた、風薫る季節。自然界はみずみずしい生命力にあふれ、木々の緑は競い合うように空へと伸びています。私たちも、思い切り背筋を伸ばしで、この麗しい季節を楽しみたいものです。なお、「五月」「五月来る」は夏の季語です。

(監修:池内)

音声で俳句を聞く/止める

テレビ愛媛ではみなさまから

俳句を募集しています!

「石鹸玉」 です

応募フォーム、メールアドレス、ハガキの中からご応募ください。メールアドレス、ハガキでのご応募は、お題を含む俳句(ふりがな)・氏名(ふりがな)・住所・電話番号・メールアドレスを記載してお送りください。一人何句でも応募可能です。選ばれた俳句は、EBC Live News「きょうの俳句」コーナーでの放送のほか、テレビ愛媛のホームページ等で紹介します。作者の氏名(ペンネームの場合はペンネーム)、お住いの市町名(ジュニアの場合は学校名)も紹介されます。

(採用された方には放送日を事前に連絡し、記念品を贈らせていただきます。)

※俳句の募集は、毎月第2月曜日、午後6時から開始します。

応募規約

・応募作品は未発表で、ご自身の作品(著作権がご自身にある作品)に限ります。

・他人の作品に著しく類似、または他人の作品の盗用など、第三者の権利を侵害する可能性があると判断した場合は、応募の対象外とします。

・テレビ愛媛は応募作品による権利の侵害等に対し、一切の責任を負いません。

個人情報の取り扱いについて

頂いた個人情報は、優秀句に選ばれた方への事前連絡並びに記念品をお送りする際にのみ使用させて頂きます。

メールアドレスからの応募:

ハガキからの応募:

〒790-8537 テレビ愛媛「きょうの俳句」係

掲載されている句がランダムで再生されます

すべて聞く/止める