2023年4月の俳句

-

2023.04.28 放送

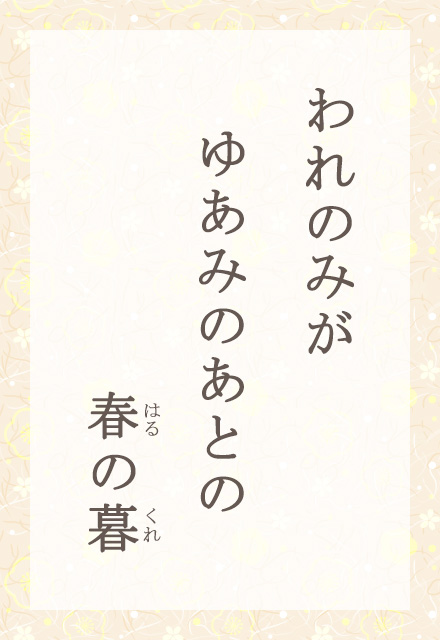

「ゆあみ」は、湯を浴びる、と書いて「湯浴」とう読みます。今ではあまり使わない言葉かもしれませんが、どこか艶っぽくてきれいな響きです。身体を流れる湯の豊かさと、湯の流れの中の人の姿が、垣間見える気がします。春の夕暮れの、そんな湯上がりの、けだるい情景には、女性より男性が似合う気がします。

(監修:谷)

音声で俳句を聞く/止める -

2023.04.27 放送

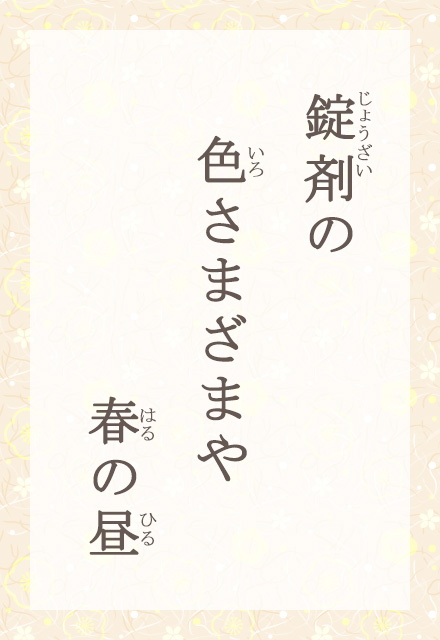

錠剤の色は、まことに様々(さまざま)ですね。ピンク、黄色、青、白、オレンジ、赤、など。この人、昼食を終えてこれから飲むべき薬を並べているのでしょうか。例えば錠剤が白だけだとしたら、寂しい気がします。せめて明るい色が、心を励ましてくれそう。薬に色を付けている一つの理由は、飲み間違いが無いようにとの、配慮からだそうです。

(監修:谷)

音声で俳句を聞く/止める -

2023.04.26 放送

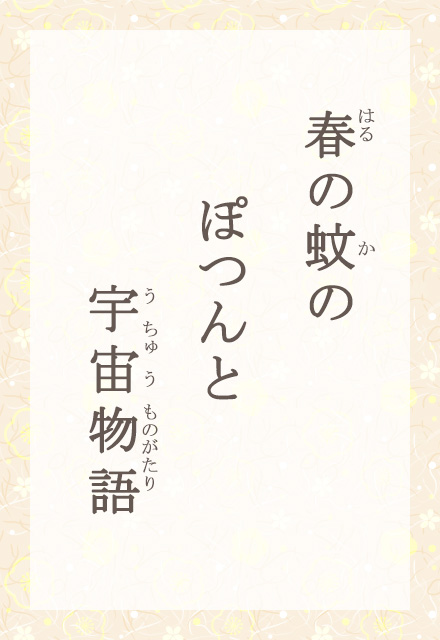

春の蚊は、春の終わりの頃、暖かくなって出て来る蚊です。蚊にとっては、まるで宇宙旅行が始まったよう。巨な世界に出て来てしまったのです。まだ仲間も見あたらず「ぽつんと」が、ちょっと心細そう。ちっちゃな蚊と巨大な宇宙の出会いが楽しくもあり、ふと自分が蚊と同化して、深い宇宙を孤独に泳いでいる気分になります。

(監修:谷)

音声で俳句を聞く/止める -

2023.04.25 放送

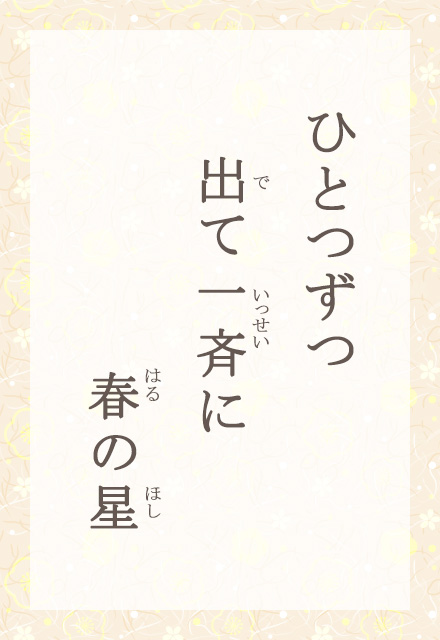

一番星が出て、星はひとつずつ増えていきます。夜が更けて空を見上げたら、まるでたった今「一斉に」空に広がったように感じたのです。この句を読み終えた途端、星が出揃った夜空が見えるようです。春の星は水蒸気のせいで、冬よりは見える数は減りますが、潤んだ星の光に包まれるような気分になります。

(監修:谷)

音声で俳句を聞く/止める -

2023.04.24 放送

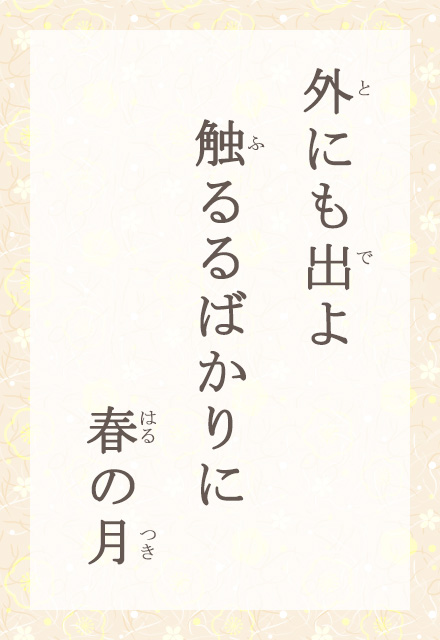

「外に出てみて!手に届くくらいに、春の月が大きいよ」と、誘っています。こんなふうに呼びかけられたら、思わず立ち上がって、きっと家の外に飛び出るでしょう。家族への呼びかけですが、まるで家に籠っている私たちへの明るいメッセージにも思えます。秋の月とは違う、春らしい朧月の情感が「触るるばかり」に出ています。

(監修:谷)

音声で俳句を聞く/止める -

2023.04.21 放送

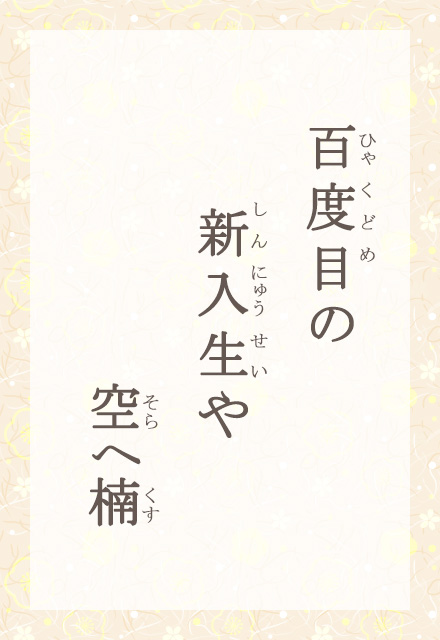

学校の創立から百年目の春なのでしょう。創立百周年、百度目の新入生が入学してきました。校内には、大きな楠の木が、空へ向かって大きく枝をのばしています。百年前にはきっと、ひょろひょろの若木だったでしょう。新入生のみなさんも、楠の木のように、これから大きく成長してゆきます。入学、おめでとう。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

2023.04.20 放送

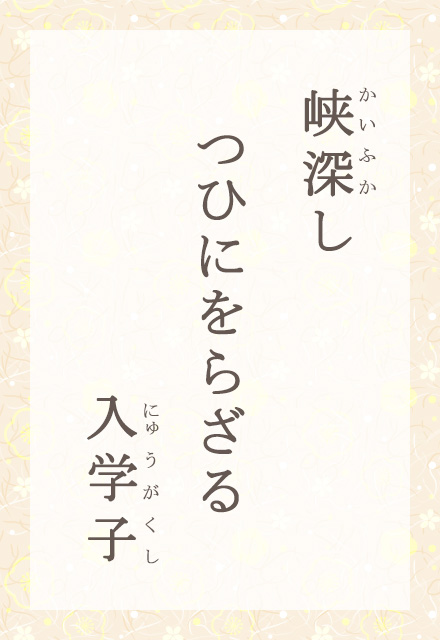

山深い地域では過疎化が進み、子どもたちの数も年々減っていて、ついに、入学する新一年生がいない年が来ました。かつては、子どもたちで賑やかだった学校。新入生のいない春は、やはり寂しいものです。春の日が満ちるしずかな山峡に、在校生の遊び声が響きます。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

2023.04.19 放送

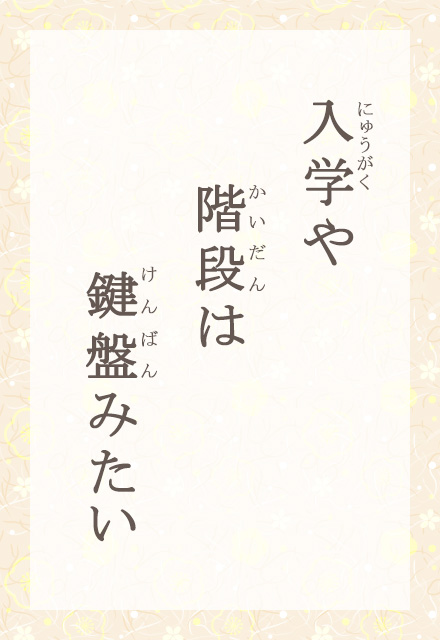

入学式の日、教室へ向かい、校舎の階段をのぼってゆきます。そのとき、階段がまるでピアノの鍵盤のようだと気づきました。ステップを踏むたび、ぽろんぽろんと音符が生まれてくるみたい。楽しい比喩に、入学のフレッシュな心が、いきいきと弾みます。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

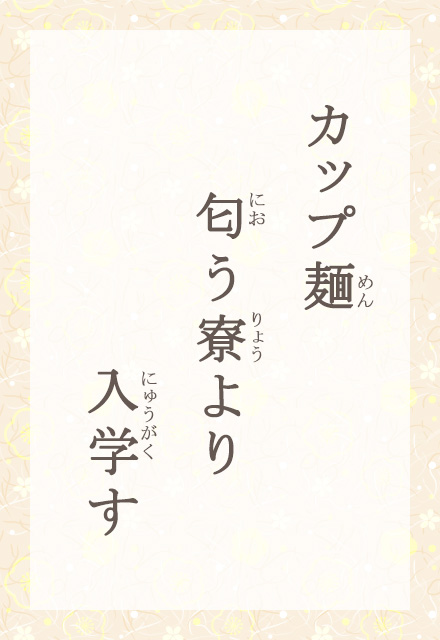

2023.04.18 放送

進学を機に親元を離れ、寮生活を始めました。入学式へも、寮から登校します。自炊するのも大変だから、カップ麺で済ませる学生もいるのでしょう。カップ麺に代表される生活の匂いが、これから私も、ここで自力で生きてゆくのだという、入学の覚悟をうながします。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

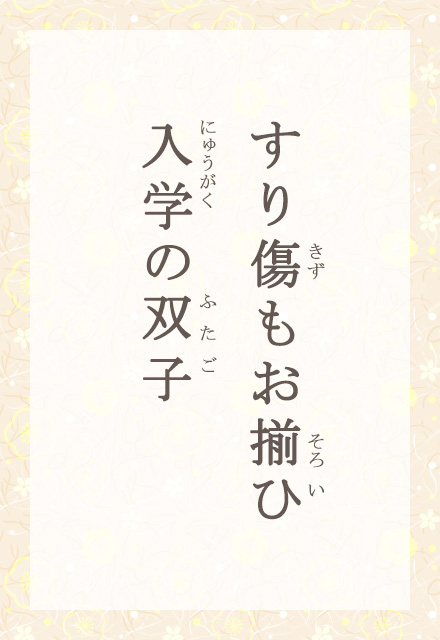

2023.04.17 放送

双子なので、入学するタイミングも同じです。ランドセルや制服も、きっとお揃い。そしてさらに、二人揃って、すり傷も同じ場所に作っています。半ズボンやスカートの膝小僧でしょうか。やんちゃな二人の学校生活は、きっと溌溂とした楽しい時間になることでしょう。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

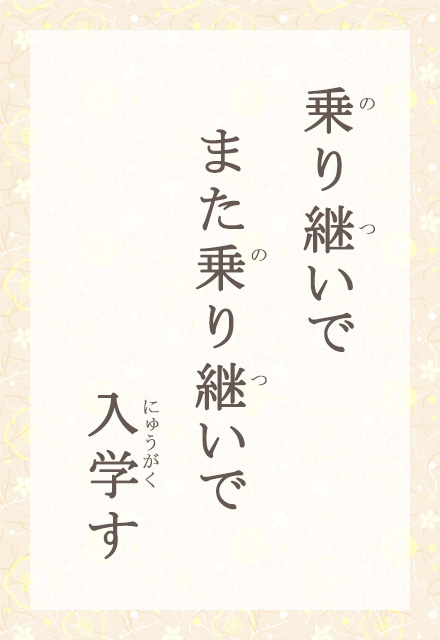

2023.04.14 放送

入学する学校が、必ずしも近くにあるとは限りません。街から離れた場所に住んでいると、電車やバスを乗り継いで乗り継いで、やっと学校へ着く子もいます。通学の風景もさまざま。入学する期待を胸に眺めれば、車窓の景色も、春風にまぶしく輝きます。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

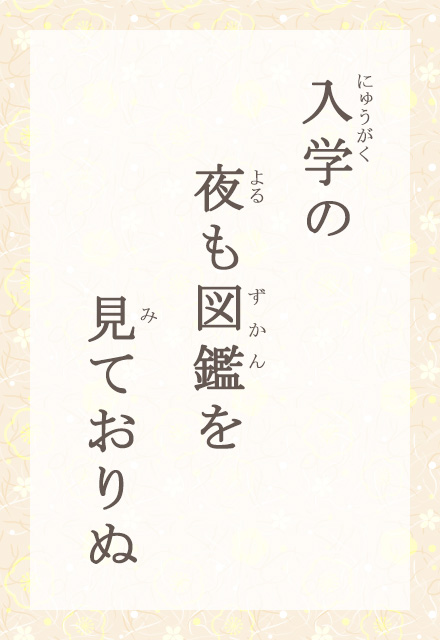

2023.04.13 放送

学校は、協調性を学ぶために、画一的な行動が求められる場面があります。入学式もその一つ。いつも図鑑を見ている探求心たっぷりの子は、集団行動にまだ馴染めないかもしれません。子どもたちにも、それぞれに個性があります。一人一人が自分の大切なものを育めるよう、見守ってやりたいですね。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

2023.04.12 放送

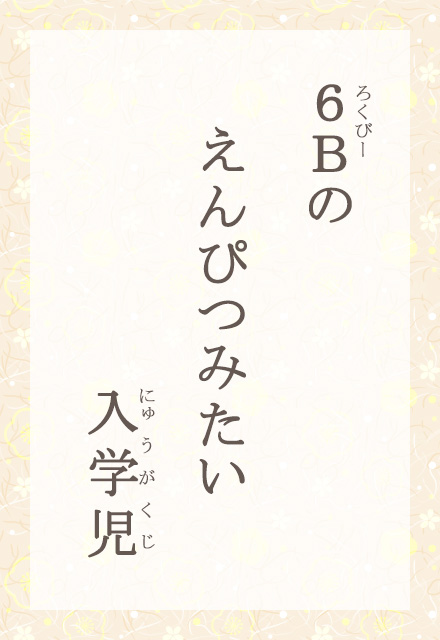

鉛筆の芯の硬さを測る規格の中で、もっとも柔らかいのが6Bです。絵画のデッサンなどに使われ、書き心地も濃厚でナイーブです。入学した子どもを、6Bの鉛筆にたとえました。にぎやかで、素朴で、脆さとたくましさを兼ね備えた存在。筆箱の鉛筆を使って、これからの日々を自由に描いてください。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

2023.04.11 放送

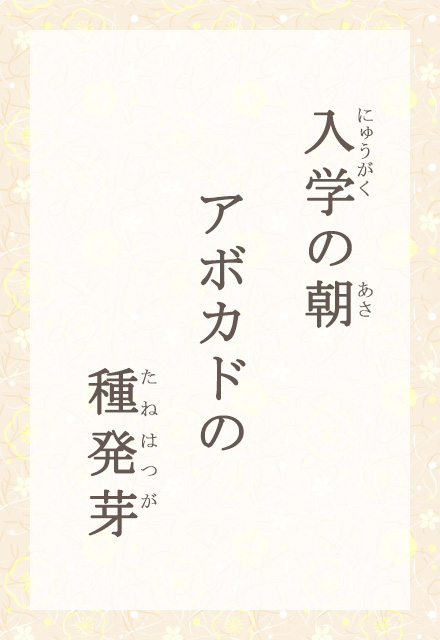

食べ終わったアボカドの種は、観葉植物として楽しむこともできます。芽が出るのを待っていたアボカドの種が、ちょうど入学の朝に発芽しました。あんなに硬い種でも、時が来ればちゃんと芽を出すのですから、子どもたちだって、入学で緊張していても大丈夫。きっとみんなこれから、それぞれに良い芽を育ててゆきます。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

2023.04.10 放送

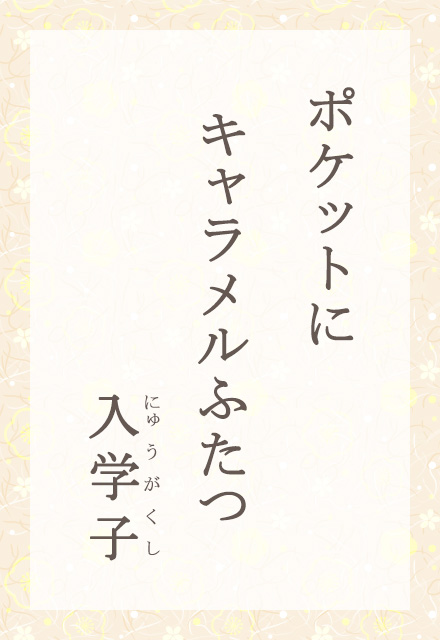

四月上旬は、入学の季節です。小学校から大学まで、さまざまな学校で入学式が行われます。ポケットにキャラメルをしのばせているのは、きっと小学生でしょう。「ふたつ」と数を見せたのが、具体的で楽しいですね。きっと、甘いキャラメルがお守りとなって、緊張をほぐしてくれます。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

2023.04.07 放送

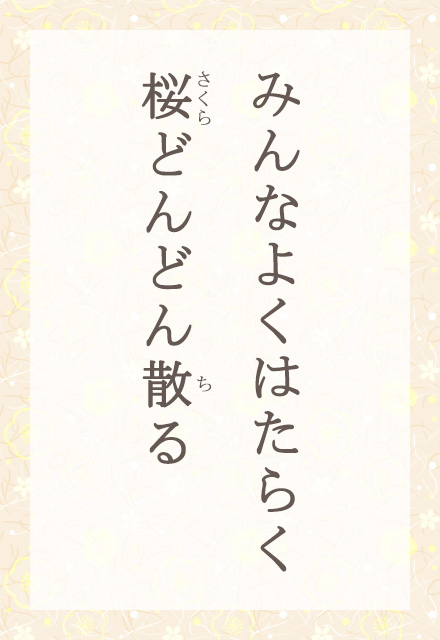

日々働く人たちへの賛歌のような句です。さまざまな職業の人たち、例えば学校の先生、工事現場の人、サラリーマン、生保レディなどが時間と闘いながら、地球の上を動いている姿が見えるようです。この句の散る桜は寂しくありません。人々を応援するように、惜しみなくどんどん散っていきます。まるで、働いているように。

(監修:谷)

音声で俳句を聞く/止める -

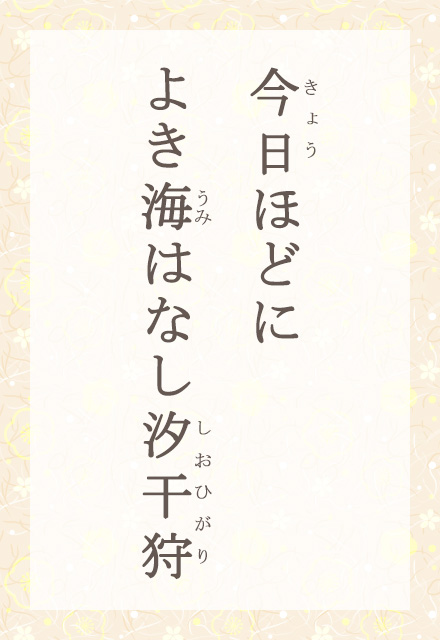

2023.04.06 放送

春のある一日を、戸外で飲食する習わしが古くからあって、汐干狩もそれに基づく行事の一つです。遠浅の砂浜で、浅利・蛤・馬刀貝などを掘ります。大人も子どもも、この上なく輝く今日の春の海を背景に、無心に、あるいは歓声を上げながら掘り続けます。作者は伯方町木ノ浦に生まれ、俳句を柳原極堂に師事しました。

(監修:谷)

音声で俳句を聞く/止める -

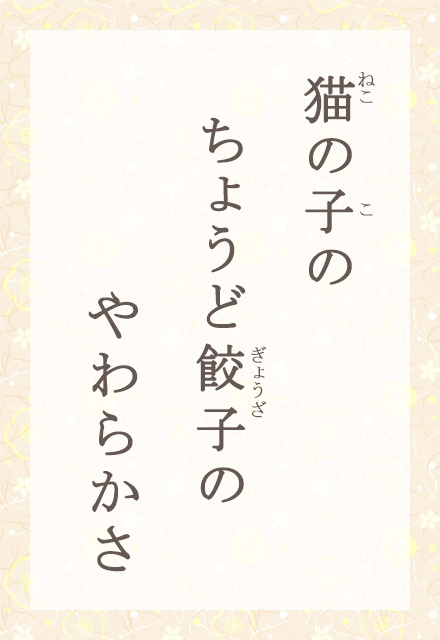

2023.04.05 放送

猫の子は四季を通じて生まれますが、春にもっとも多く生まれるので、春の季語になっています。猫の子のやわらかさを、餃子に例えているのが可笑しいです。餃子を作っていて、そうだ!っと気付いたのでしょうか。私たちにも、猫の子の柔らかさのほどが伝わります。ぷにょぷにょと触ってみたくなりました。

(監修:谷)

音声で俳句を聞く/止める -

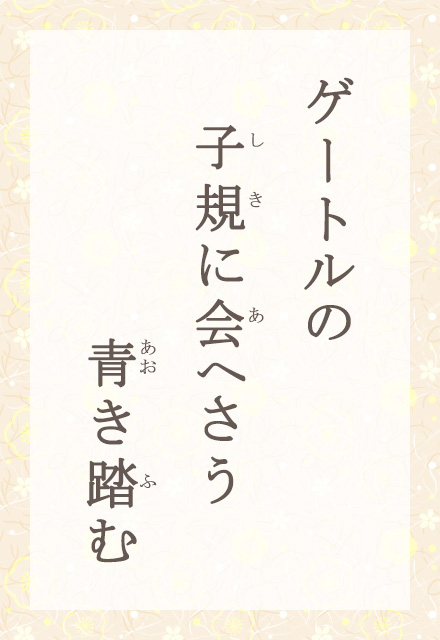

2023.04.04 放送

ゲートルは、ズボンの裾と脛をおおう脚絆のようなもの。ベースボール姿で映る写真の子規を思い起こします。子規の俳句の弟子、虚子や碧梧桐も、俳句より、まず野球をする子規と出会いました。「青き踏む」は、「踏青」といい、旧暦の3月3日に野山の草を踏んで遊ぶこと。萌出ずる草を踏みながら、この人、子規に出会えた気がします。

(監修:谷)

音声で俳句を聞く/止める -

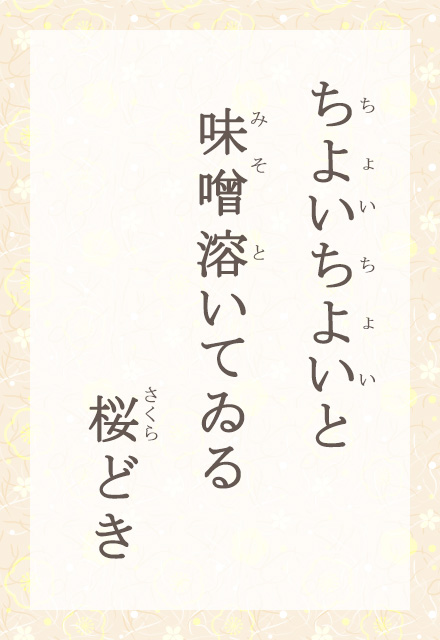

2023.04.03 放送

桜時とは桜の咲くころ、桜の花が見ごろの時です。その時季の、そわそわうきうきする気分は、日頃やっている所作にも出てきますね。お玉にのせて、箸で味噌を溶く時にも。ちょいちょいが、楽しいです。日本人にとって桜時という特別な時空の中で、味噌を溶くという小さな一場面が鮮やかに描かれました。

(監修:谷)

音声で俳句を聞く/止める

テレビ愛媛ではみなさまから

俳句を募集しています!

「石鹸玉」 です

応募フォーム、メールアドレス、ハガキの中からご応募ください。メールアドレス、ハガキでのご応募は、お題を含む俳句(ふりがな)・氏名(ふりがな)・住所・電話番号・メールアドレスを記載してお送りください。一人何句でも応募可能です。選ばれた俳句は、EBC Live News「きょうの俳句」コーナーでの放送のほか、テレビ愛媛のホームページ等で紹介します。作者の氏名(ペンネームの場合はペンネーム)、お住いの市町名(ジュニアの場合は学校名)も紹介されます。

(採用された方には放送日を事前に連絡し、記念品を贈らせていただきます。)

※俳句の募集は、毎月第2月曜日、午後6時から開始します。

応募規約

・応募作品は未発表で、ご自身の作品(著作権がご自身にある作品)に限ります。

・他人の作品に著しく類似、または他人の作品の盗用など、第三者の権利を侵害する可能性があると判断した場合は、応募の対象外とします。

・テレビ愛媛は応募作品による権利の侵害等に対し、一切の責任を負いません。

個人情報の取り扱いについて

頂いた個人情報は、優秀句に選ばれた方への事前連絡並びに記念品をお送りする際にのみ使用させて頂きます。

メールアドレスからの応募:

ハガキからの応募:

〒790-8537 テレビ愛媛「きょうの俳句」係

掲載されている句がランダムで再生されます

すべて聞く/止める