2022年3月の俳句

-

2022.03.31 放送

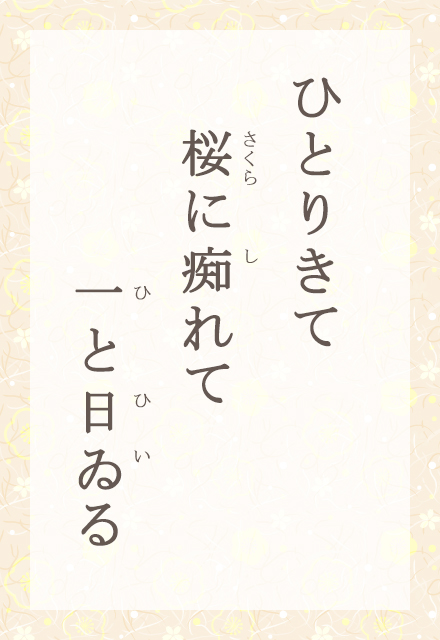

俳句では花といえば桜のこと。「桜」は花の中の花、日本の四季を代表する花なのです。古くから日本列島に自生し、薄紅や白の花が春の野や山を美しく彩ります。山桜などの野生種のほか、染井吉野に代表される人口種もあります。作者は現在91歳の方。毎年桜の花の季節には、一人で大好きな桜のもとを訪れ、心行くまで桜とともに一日を過ごしています。

(監修:池内)

音声で俳句を聞く/止める -

2022.03.30 放送

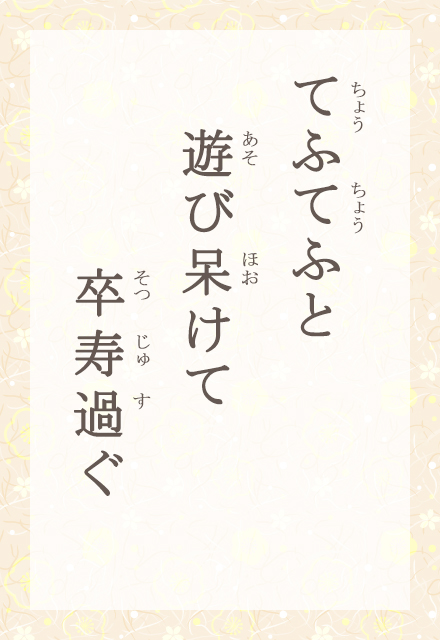

「蝶々」は春を代表する昆虫。昆虫のなかで、最も美しい姿の蝶は、春の陽気に誘われるように、大きな翅を羽ばたかせて飛んでいます。といっても遊んでいるのではなく、蜜を求めて花から花へとめぐっているのです。94歳になられた作者は、蝶々がお好きなようです。春の訪れとともに蝶々を眺めるのを楽しみにしておられるうちに、気がつくと、とっくに卒寿を過ぎてしまいました。

(監修:池内)

音声で俳句を聞く/止める -

2022.03.29 放送

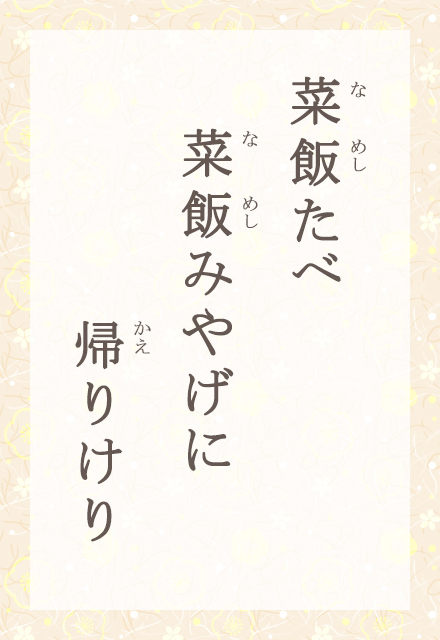

文字通り菜っ葉を混ぜた御飯が「菜飯」。塩味で炊いた御飯に、茹でて細かく刻んだ菜っ葉を混ぜます。用いる菜は大根葉、小松菜、春菊など、好みにより様々。菜の鮮やかな緑と御飯の白さが、香り豊かに春を感じさせてくれます。90歳になられた作者も、菜飯が大好きなのでしょう。訪れたお宅で菜飯をご馳走になり、お土産にも菜飯を頂いて帰って来ました。

(監修:池内)

音声で俳句を聞く/止める -

2022.03.28 放送

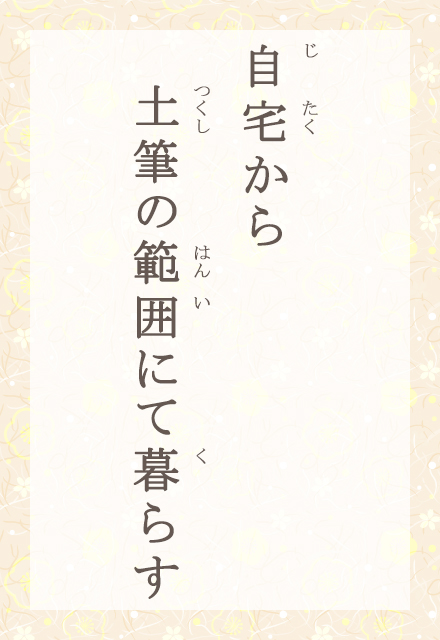

春の摘み菜の一番人気といえば「土筆」。正岡子規も土筆が大好きでした。和物、煮物などにして、ほろ苦い風味を味わう春の味覚です。土筆はトクサ科の杉菜の胞子系。愛媛での「ほうしこ」の呼び名は、植物学的にも土筆の本質をみごとに表しています。作者は、土筆が群がって生える場所にお住まいなのでしょうか。暮らしの範囲、どこへ行っても土筆に会えるとは、羨ましい環境ですね。

(監修:池内)

音声で俳句を聞く/止める -

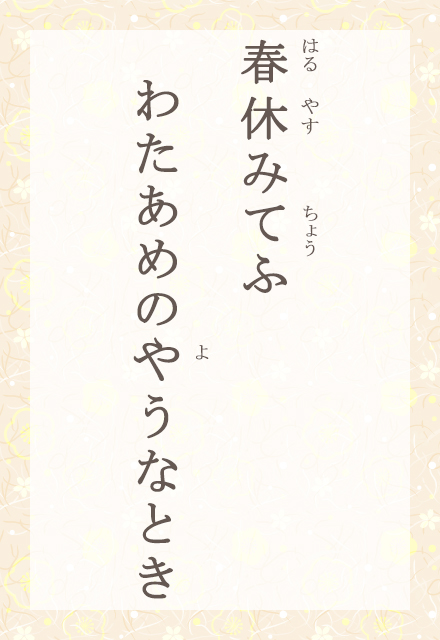

2022.03.25 放送

春休みの季節がやってきました。四月に新学年が始まるまで、ほっとひと息つける自由な期間です。その春休みを作者は、わたあめのようだと例えました。わたあめは甘く、舌にのせるとふわりと消えます。春休みも、楽しいけれど、気がつけば終わってしまうもの。今年の春休み、みなさんはどんな風に過ごしますか?

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

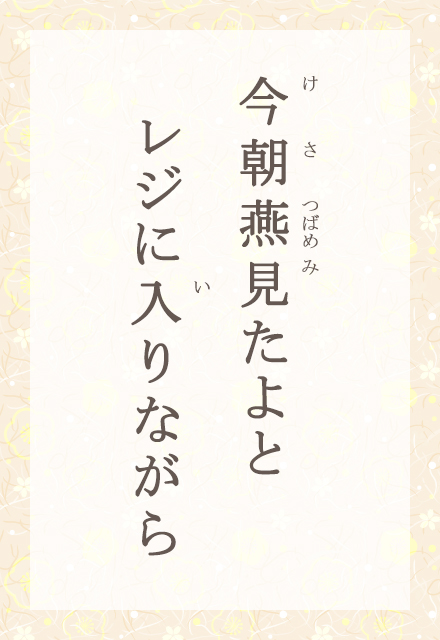

2022.03.24 放送

スーパーやコンビニのレジ打ちのお仕事でしょう。レジに入るとき、仕事仲間に、朝、燕を見たことを告げました。燕は春になると、海を越えて日本にやってきます。旅を終えた燕を町空に見つけると、春もいよいよ深まったと感じます。さりげない日常の雑談にも季節の話題がある、そのゆたかさに心がなごみます。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

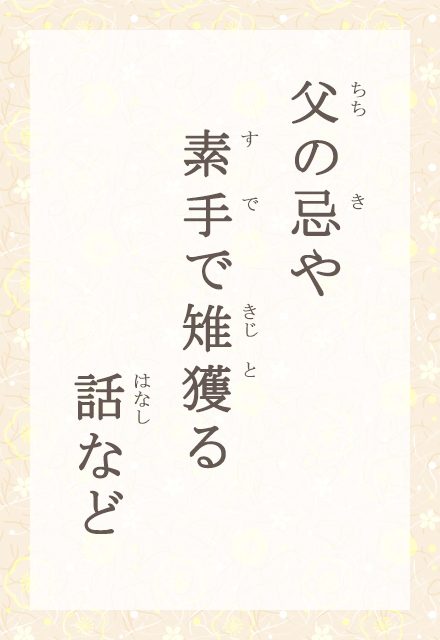

2022.03.23 放送

野山に生息する雉は、春の季語です。しばしば狩りの対象となり、食卓にのぼることもありました。この句は、父の忌日に集まって、在りし日の父を偲んでいるのでしょう。素手で雉をつかまえたのも、父の武勇伝のひとつ。きっと、たくましく頼りになる人だったのでしょう。季語を介して、なつかしい記憶がよみがえります。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

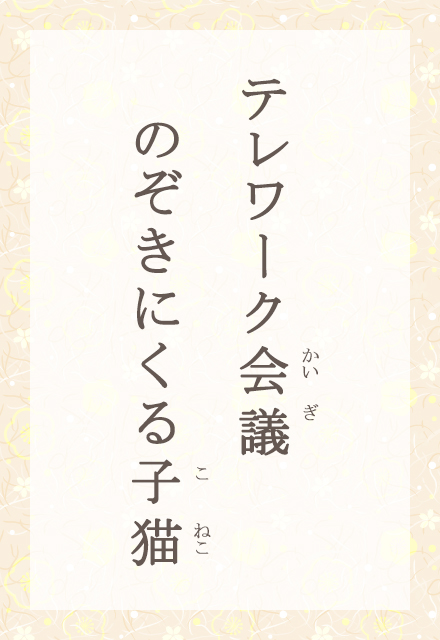

2022.03.22 放送

テレワークとは、在宅勤務など、会社から離れた場所で働くことです。オンラインでの会議も、コロナ禍かでずいぶん定着しましたね。自宅から参加する会議の場合、その人の生活が見えることもしばしば。この句では、会議の画面に、飼っている子猫が映り込みました。仕事の緊張がほぐれる、ほほえましい瞬間です。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

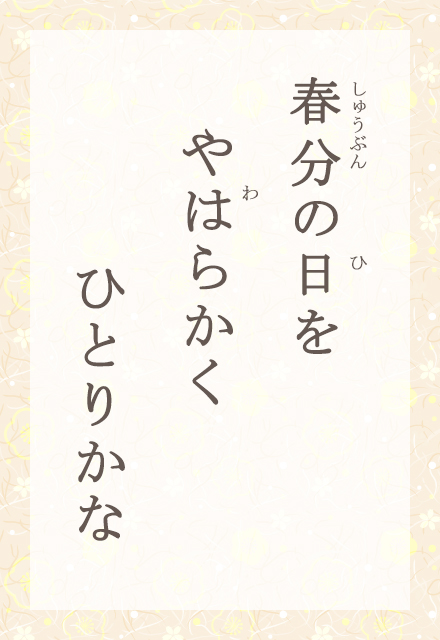

2022.03.21 放送

今日は春分の日です。昼と夜の時間がほぼ同じになり、春の暖かさを実感できるころです。誰に会うでもなく一人で過ごす時間も、春分のぬくもりに包まれ、やさしく柔らかく感じます。平仮名をたっぷり使った表記も、ゆたかな春のふっくらとした空気を、感覚的に伝えてくれます。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

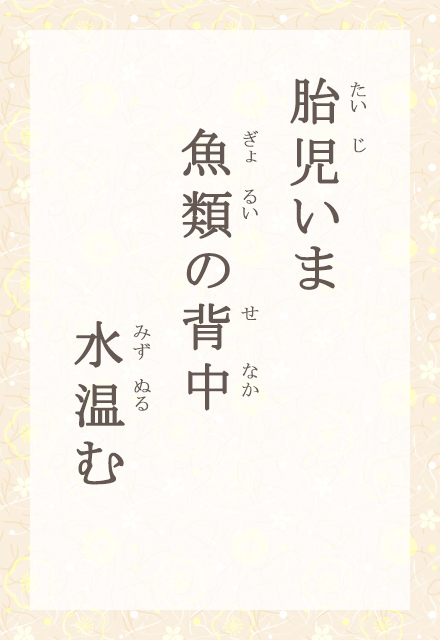

2022.03.18 放送

まだ受精して間もないころの胎児は、えらのようなひだを持ち、魚によく似ているといいます。胎児が丸めた背中に見える、長い長い進化の歴史。春の水のあたたかさは、胎内に満ちる羊水のぬくみも感じさせます。いつか生まれてくる日まで、温かい水にたっぷりと眠り、すこやかに育ちますように。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

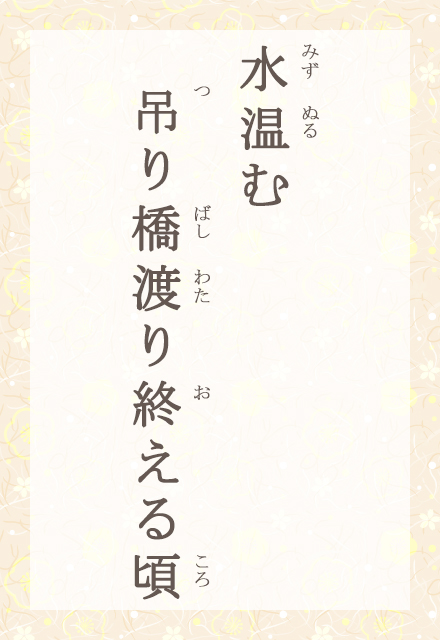

2022.03.17 放送

ゆらゆら揺れる吊り橋を、はらはらしながら渡ります。ようやく渡り終える頃、緊張が少しほどけて、周りを見回す余裕ができました。足の下には、川がきらきらと流れています。その水もきっと、春らしくぬるんでいるでしょう。水温むという優しい季語が、渡り終えてホッとした心も、伝えてくれます。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

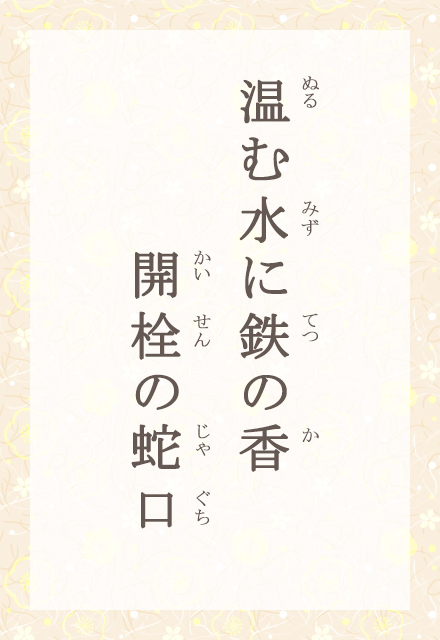

2022.03.16 放送

春、使っていなかった蛇口をひねると、水がどっと出てきました。その水は春らしくぬるみ、どこかが錆びているのか、なまぐさい鉄の匂いもします。ほとばしる水の勢いは、春にさまざまな命が生まれてくる勢いも感じさせます。こんなところにも、春を見つけられるのですね。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

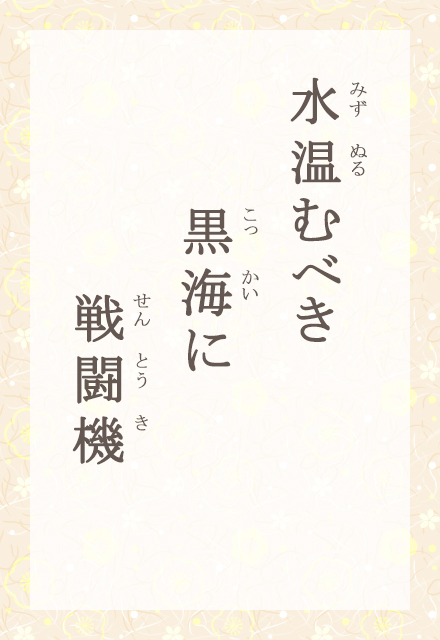

2022.03.15 放送

ヨーロッパとアジアの境にある黒海は、ロシアにもウクライナにも接しています。ロシアがウクライナに侵攻したこの春、黒海の上を戦闘機が飛び交う異常事態に思いを寄せました。本当なら、あたたかくなって水もぬるんで、黒海にもウクライナにも、平和な春が訪れるはずでした。いかなる戦争もない世界を、あらためて願います。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

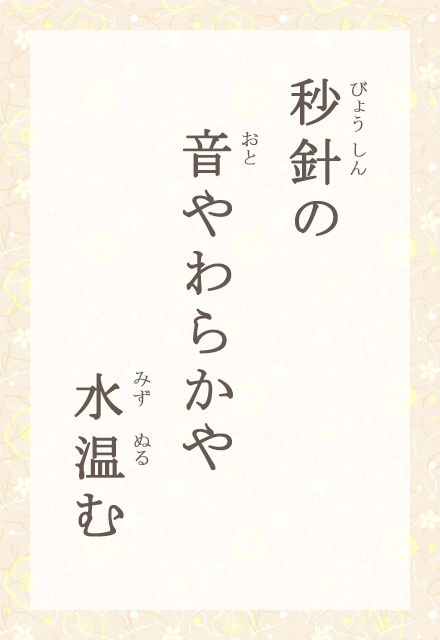

2022.03.14 放送

春になり、寒さが緩んでくると、日差しにぬくもって、池や川の水もあたたかくなってきます。これを、「水温む」といいます。ようやく春らしくなってきた気配の中で、時計が刻む秒針の音も、心なしかやわらかく感じました。変わらない日常にも、季節の変化は訪れます。その兆しを繊細にとらえた一句です。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

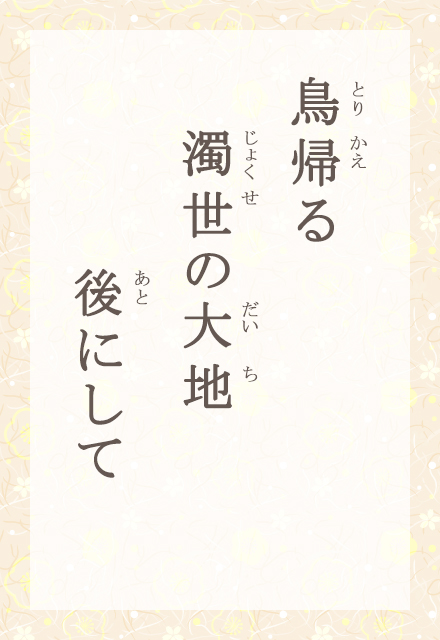

2022.03.11 放送

秋に渡って来て日本で越冬した渡り鳥は、春になると北方の繫殖地へ帰って行きます。雁、鴨、白鳥などの大型の鳥から、鶫、鶸、鶉、などの小鳥まで種類はさまざま。飛び立った鳥たちが群れをなし、雲の間に消えて行く姿を「鳥雲に入る」、略して「鳥雲に」ともいいます。コロナ禍の時世、鳥たちはそんな大地を見捨てて行くようにも見えます。作者は松山市にお住まいの俳人。「渋柿」主宰です。

(監修:池内)

音声で俳句を聞く/止める -

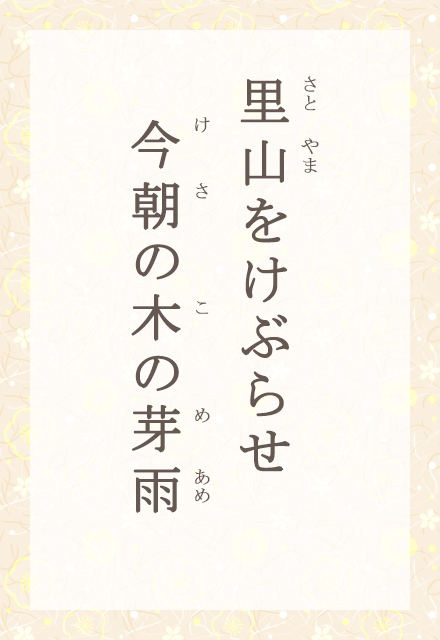

2022.03.10 放送

春になって様々な木々の芽吹く季節です。俳句では「木の芽時」といいます。木の種類により時季は異なりますが、多くの木が芽吹のは三月の初め頃。そして、春の息吹を実感させてくれる木の芽をしっとり濡らせながら降るのが「木の芽雨」です。朝から里山をけぶらせて降る木の芽雨。木々の芽を輝かせながら降る雨に、また木の芽は日々育って行くことでしょう。

(監修:池内)

音声で俳句を聞く/止める -

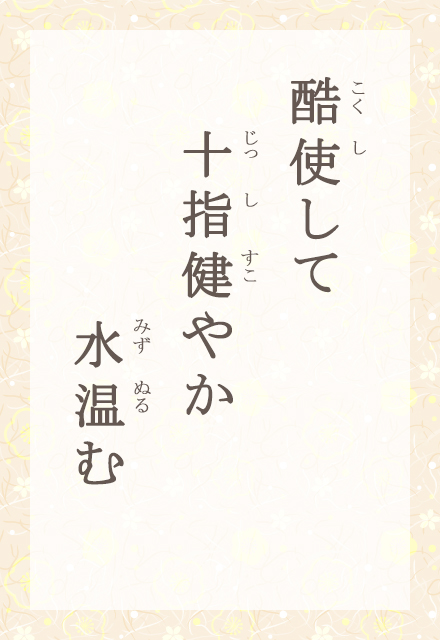

2022.03.09 放送

冬の寒さが去ると、川や湖などの水が温かくなり、水辺には草や木が青々と芽吹いて来ます。「水温む」は、本来そうした自然の水をいう季語です。いっぽうで井戸や水道など生活の水に触れても、温んだ水に春を感じるものです。作者は、一家の主婦として毎日使っている水道の蛇口をひねり、春の訪れを感じるとともに、手の指が長年の酷使に耐えて健やかであることにも喜びを味わっています。

(監修:池内)

音声で俳句を聞く/止める -

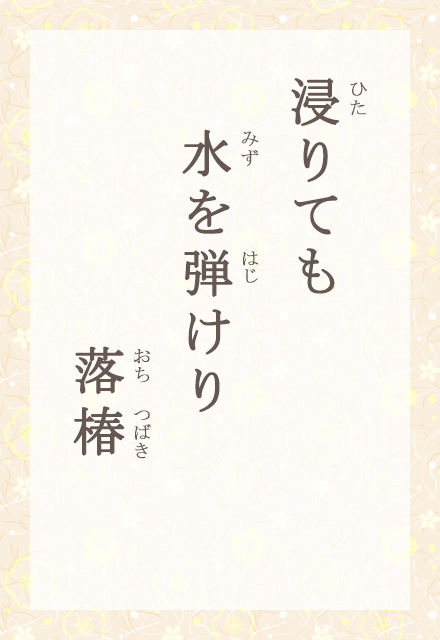

2022.03.08 放送

椿は日本各地に自生する植物で『万葉集』の昔から最も愛されて来た花の一つ。文字どおり日本の春を代表する花です。俳人では、高浜虚子や石田波郷が椿好きで知られています。椿は花びらが散るのではなく、花全体がポトリと落ちるので「椿落つ」「落椿」といいます。この句の椿は池のほとりに咲いていたのでしょう。落ちて水に浸っても、形を崩すことなく、しっかりと水を弾いています。

(監修:池内)

音声で俳句を聞く/止める -

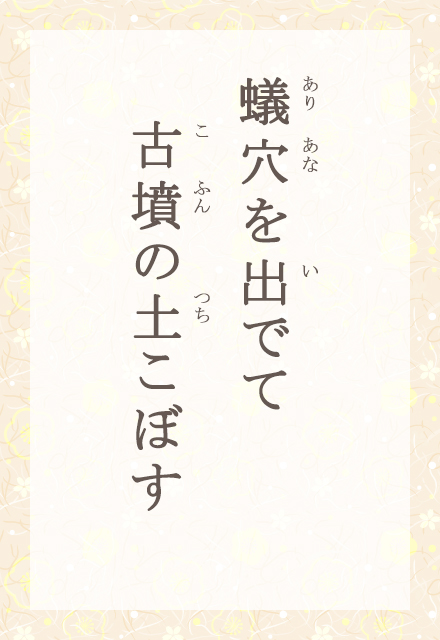

2022.03.07 放送

一昨日は二十四節気の啓蟄でした。土の下で冬ごもりをしていた虫などが地上に出て来る季節です。女王蟻を中心とした社会を形成する蟻の巣の多くは地中に作ら、蟻たちは地中で越冬します。その蟻が地上での活動を開始するために姿を現すことを「蟻穴を出づ」といいます。この句の蟻の巣は、前方後円墳のような古墳のあった場所にあるようです。蟻たちは古墳の土をあふれさせながら次々に出て来ています。

(監修:池内)

音声で俳句を聞く/止める -

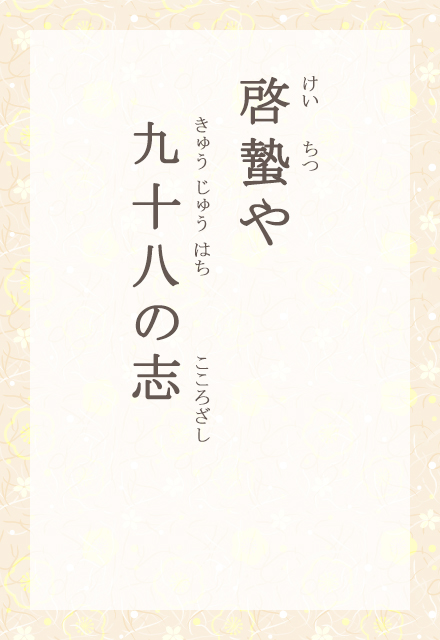

2022.03.04 放送

一年を二十四の季節に分ける二十四節気、明日から「啓蟄」です。冬には土の中にこもっていた虫たちが、地中からはい出るころです。この句は、作者が九十八歳になる感慨を詠んだものです。いきいきと顔を出す虫たちのように、素朴な心で春を迎えたい……。いくつになっても志あらたに生きる姿勢が、ゆたかに季語に託されています。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

2022.03.03 放送

今日は雛祭です。桃の節句とも呼ばれ、雛人形を飾り、女の子のすこやかな成長を願う日です。土雛は、粘土を焼いて色や模様を付けた、素朴なお雛さまです。一方、グッドデザイン標とは、デザインが優れていると賞を贈られた印です。昔ながらの土雛にも、高いデザイン性を見つける視点が楽しいですね。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

2022.03.02 放送

明日、3月3日は雛祭です。雛祭を彩る雛あられは、ピンクや緑など、カラフルに色づけされています。作者はその中に、小鳥のカナリアの羽のような、鮮やかな黄色を見つけました。声も美しく可憐なカナリヤのイメージが、雛祭の気分を、より明るく輝かせてくれますね。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

2022.03.01 放送

春、恋の季節を迎えた鳥たちは、求愛のために囀ります。これが、春の季語「囀」です。山へやってきた私は、にぎやかな囀りを聞きながら、ソロキャンプ用のテントを張っています。ほがらかな空の下で、心地よい一人の時間。鳥も人間も、それぞれのびやかに呼吸する、暖かな春です。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める

テレビ愛媛ではみなさまから

俳句を募集しています!

「石鹸玉」 です

応募フォーム、メールアドレス、ハガキの中からご応募ください。メールアドレス、ハガキでのご応募は、お題を含む俳句(ふりがな)・氏名(ふりがな)・住所・電話番号・メールアドレスを記載してお送りください。一人何句でも応募可能です。選ばれた俳句は、EBC Live News「きょうの俳句」コーナーでの放送のほか、テレビ愛媛のホームページ等で紹介します。作者の氏名(ペンネームの場合はペンネーム)、お住いの市町名(ジュニアの場合は学校名)も紹介されます。

(採用された方には放送日を事前に連絡し、記念品を贈らせていただきます。)

※俳句の募集は、毎月第2月曜日、午後6時から開始します。

応募規約

・応募作品は未発表で、ご自身の作品(著作権がご自身にある作品)に限ります。

・他人の作品に著しく類似、または他人の作品の盗用など、第三者の権利を侵害する可能性があると判断した場合は、応募の対象外とします。

・テレビ愛媛は応募作品による権利の侵害等に対し、一切の責任を負いません。

個人情報の取り扱いについて

頂いた個人情報は、優秀句に選ばれた方への事前連絡並びに記念品をお送りする際にのみ使用させて頂きます。

メールアドレスからの応募:

ハガキからの応募:

〒790-8537 テレビ愛媛「きょうの俳句」係

掲載されている句がランダムで再生されます

すべて聞く/止める