2017年6月の俳句

-

2017.06.30 放送

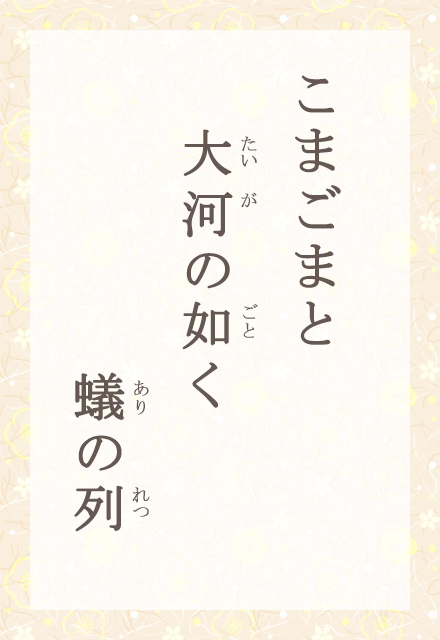

女王蟻を中心に、雄蟻と生殖能力のない雌の働き蟻がいて、秩序ある社会生活を営んでいるのが「蟻」の世界。(蜜蜂にそっくりですね。蟻はハチ目アリ科の昆虫で、蜜蜂と同類なのです。)日に灼けた地面に働き蟻が列を作って、せっせと巣に餌を運ぶ姿は、まさに夏を感じさせます。作者は、長い蟻の列を大河のようだと見ています。

(監修:池内)

音声で俳句を聞く/止める -

2017.06.29 放送

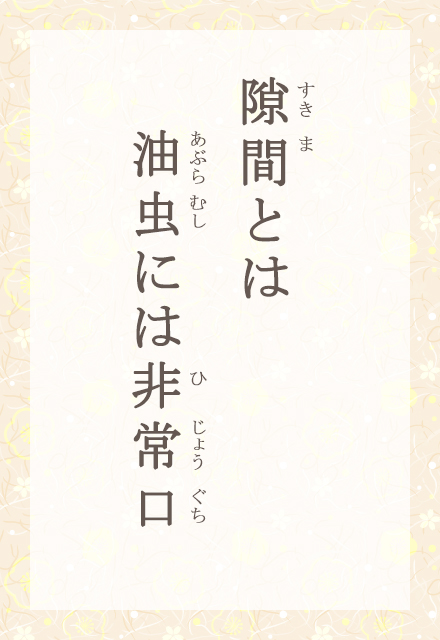

ゴキブリ科の昆虫をひっくるめて「油虫」といいます。夏になると台所などに出没する嫌われものであり、食品を汚染し、病原菌を媒介する害虫です。貴重な木製のお椀を噛るので、御器噛りと呼ばれたのがゴキブリの語源だそうです。夜行性で狭い隙間に好んで潜り込みます。ちょっとした隙間は、油虫にとってはまさに非常口なのかもしれません。

(監修:池内)

音声で俳句を聞く/止める -

2017.06.28 放送

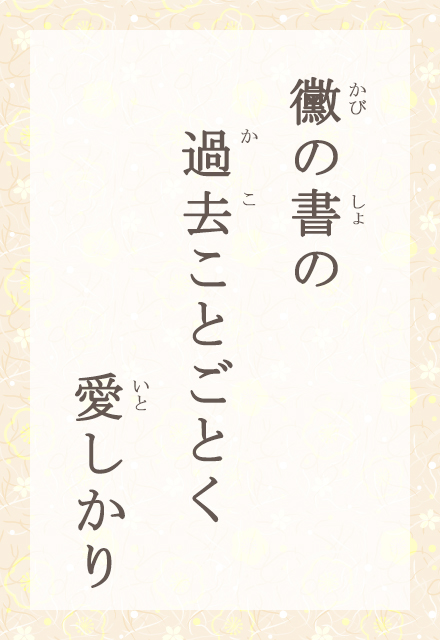

菌類のうちで、茸以外のものをひっくるめて「黴」といいます。黴の中には酒や味噌、醤油などの素になる麹菌や、ペニシリンの青黴のような有益なものもありますが、多くは食物、衣服、書籍などに発生する嫌われものです。ことに梅雨どきは、黴のうっとうしい季節です。作者の蔵書の数々。生えている黴も、長く愛読している標しなのでしょう。

(監修:池内)

音声で俳句を聞く/止める -

2017.06.27 放送

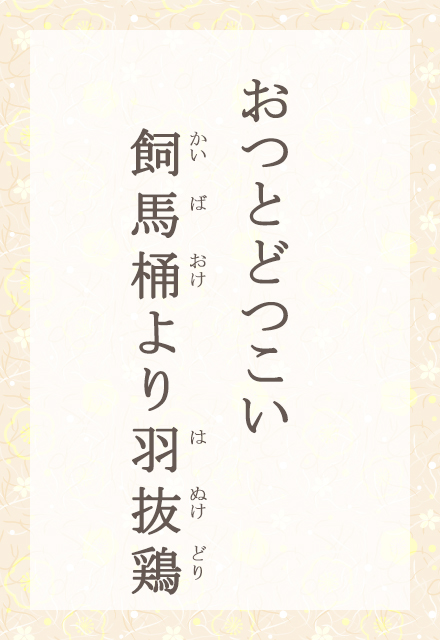

鳥類は、夏になると冬羽から夏羽へと抜け替わります。(人に身近な)鶏の場合、六月、七月ころに全身赤裸の「羽抜鶏」となり、鶏小屋には抜けた羽毛がびっしりと散らばっています。羽抜鶏は滑稽で愛嬌があり、どことなく哀れを誘います。飼馬桶から不意に現れた羽抜鶏。作者は「おっとどっこい」とばかりに、驚きと親しみをこめて見つめています。

(監修:池内)

音声で俳句を聞く/止める -

2017.06.26 放送

香りのよさではベスト5に数えられるのが「くちなしの花」。アカネ科の常緑低木で、この季節に六弁の香りのよい花を咲かせます。花は咲き始めは清らかな白で、しぼむ頃には薄い黄色に変色します。(八重咲きもありますが、清楚な一重の方が好まれるようです。)この句は、しぼみ始めながらも、雨雫とともに甘い香りを放っているくちなしの花です。

(監修:池内)

音声で俳句を聞く/止める -

2017.06.23 放送

今日の松山の日の出は午前4時59分。今は一年で最も夜明けの早い、すなわち夜が最も短い季節です。このことを夜に重点を置くと「短夜」、夜明けに重点を置くと「明易し」といいます。いずれも、明け易い夏の夜を惜しむ心の感じられる季語です。この句、夢の中で夢を見ていたという措辞が、「明易」の季節感を巧みに表しています。

(監修:池内)

音声で俳句を聞く/止める -

2017.06.22 放送

蛇は成長して体が大きくなると、脱皮して抜け殻を残します。それが「蛇の衣」。蛇は脱皮を繰り返しながら大きくなってゆきます。これから梅雨明けにかけては、蛇の衣が目立つ季節です。蛇の衣を財布に入れておくと、お金が貯まるともいわれます。これは、脱皮したばかりの蛇の衣でしょうか。作者はまだ魂が残っているようだと感じています。

(監修:池内)

音声で俳句を聞く/止める -

2017.06.21 放送

今日は二十四節気の「夏至」。一年でもっとも昼が長い日です。北半球では太陽が天のいちばん高い所にありますが、日本は梅雨の最中なので実際の日照時間は短いようです。この句は、ゆったりと流れる雲に覆われた夏至の日の空。曇ってはいても、日がなかなか暮れないのが、夏至の日の黄昏なのではないでしょうか?

(監修:池内)

音声で俳句を聞く/止める -

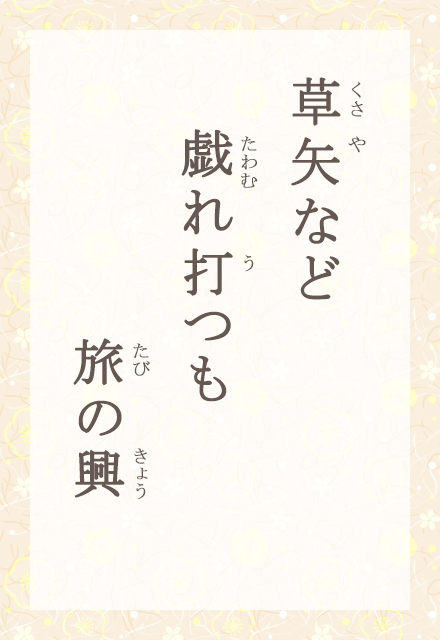

2017.06.20 放送

芒、茅、葦などの葉を縦に裂いて、指にはさんで飛ばす遊びが「草矢」。青々とした長い葉を矢に見立て、大空に向かって高さを競ったり、水平に飛ばして飛距離を競ったりします。懐かしい子供の遊びですが、この句のように大人になっても、旅先などで童心に返って草矢を打ってみるのも、また一興かもしれません。

(監修:池内)

音声で俳句を聞く/止める -

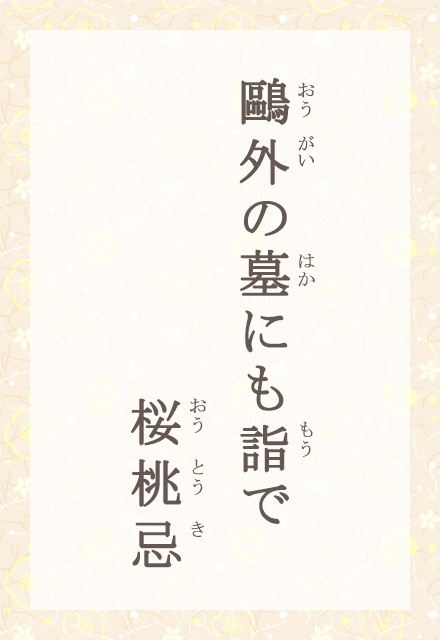

2017.06.19 放送

6月19日は「桜桃忌」。作家、太宰治の命日です。青森県生まれの太宰は、戦後間もなく(『斜陽』『人間失格』『桜桃』などを発表し、)流行作家として活躍しましたが、昭和23年のきょう、愛人と東京の玉川上水に入水し、自ら命をたちました。太宰の墓がある三鷹市の禅林寺には森鴎外の墓もあります。桜桃忌に、明治と昭和の二人の大作家を偲んでいる作品です。

(監修:池内)

音声で俳句を聞く/止める -

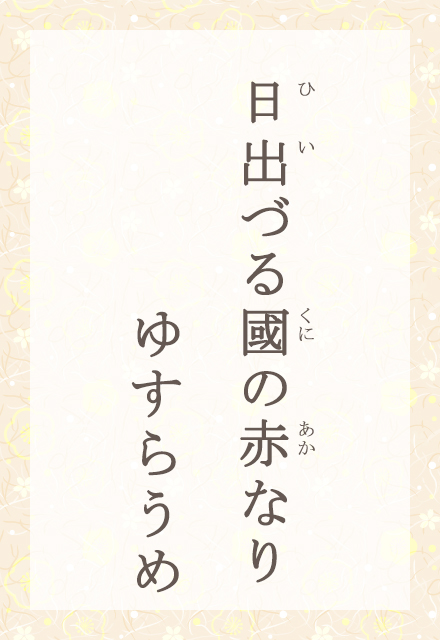

2017.06.16 放送

「ゆすらうめ」は、バラ科の落葉低木。春、梅に似た白や薄紅の花を咲かせます。六月頃に紅色に熟する直径一センチくらいの実は甘く、もの懐かしい味がします。「ゆすら」という名は、風に揺れやすいこと、枝を揺すって実を落とすことが由来です。「日出づる国の赤」という表現が、ゆすらうめの澄んだ紅色を端的に表しています。

(監修:池内)

音声で俳句を聞く/止める -

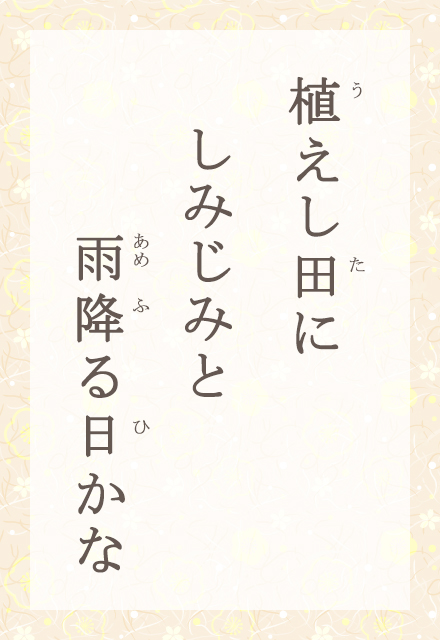

2017.06.15 放送

田植えが終わったばかりの田を「植田」あるいは「早苗田」ともいいます。水をたっぷりと張った田に、隅々まで整然と植えられた苗がすがすがしく感じられます。田の隅には束のままの余り苗が置かれています。そんな植田に降りしきる梅雨の雨。日本の農村ならではの、しみじみとした情感のあふれる光景です。

(監修:池内)

音声で俳句を聞く/止める -

2017.06.14 放送

「紫陽花」は梅雨の花ともいわれ、梅雨に入るころ咲き始め、梅雨明けのころに咲き終わります。花の色ははじめは緑ですが、しだいに藍や薄紅に変化するので「七変化」とも呼ばれます。花びらのように見えるのは実は四枚の萼で、その中心に小さな花が一つずつあります。これは公園に咲いた紫陽花。古びた日時計を覆い隠すように咲き誇っています。

(監修:池内)

音声で俳句を聞く/止める -

2017.06.13 放送

燕は夏の間に二度産卵します。一度に五羽ほどずつ生まれる「子燕」は、それぞれ一番子、二番子と呼ばれます。子燕は親燕から餌をもらって成長し、やがて飛行の練習に励むようになります。これは家の軒にかけられた巣で親を待つ子燕。おなかを空かせてしまい、喉を大きく膨らませて餌を待っている姿が何とも愛らしいですね。

(監修:池内)

音声で俳句を聞く/止める -

2017.06.12 放送

水のほとりを明滅しながら飛び交う「蛍」。日本には十数種類の蛍がいますが、いちばん大きいのは源氏蛍で、清流に多く見られます。やや小さい平家蛍は、池や沼などにいます。蛍の光は求愛の信号。まず雄が飛びながら明滅し、草むらの雌が答えると求愛成功です。やさしい作者は、捕えられて掌で明滅していた蛍を、名残を惜しみながら放っています。

(監修:池内)

音声で俳句を聞く/止める -

2017.06.09 放送

茄子紺という言葉のように、茄子はつややかで美しい色をしていますが、「茄子の花」は茄子紺を淡くしたような薄紫の味わい深い色の花です。夏から秋にかけて咲き続ける茄子の花は、一つの無駄もなく実を結ぶといわれます。明け方からまた振り出した雨粒が、花びらに宿っています。梅雨どきの茄子の花らしい風情です。

(監修:池内)

音声で俳句を聞く/止める -

2017.06.02 放送

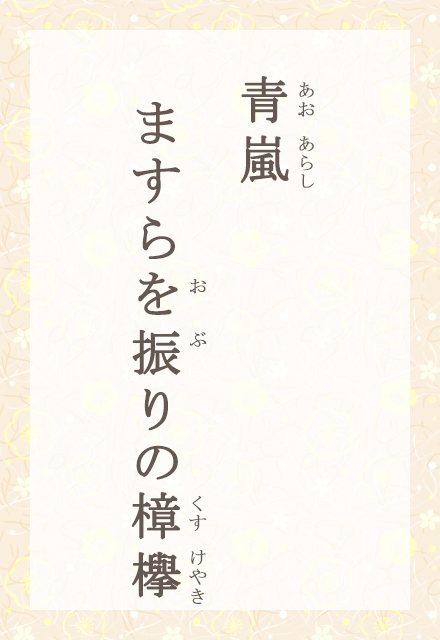

緑の草や木をなびかせて吹く強い夏の風が「青嵐」です。この「青」は緑色のこと。この季節に吹く風はやや強い南風で、時には湿気を含んでいます。しかし「青嵐」という季語は、激しさの中にも明るく爽快なイメージをともなっています。この句は、そんな青嵐の中に堂々とした風格を見せている樟と欅の大木です。

(監修:池内)

音声で俳句を聞く/止める -

2017.06.01 放送

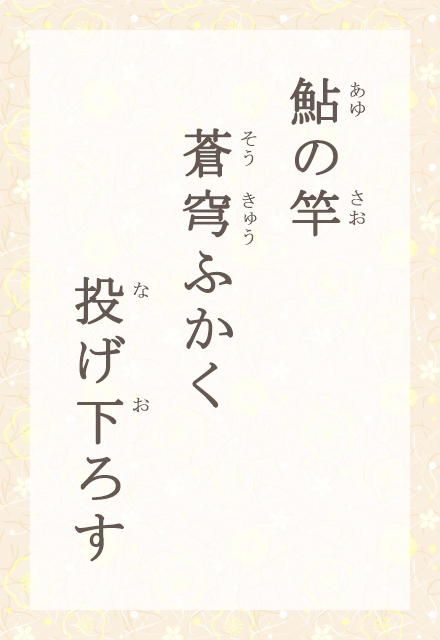

六月一日は、ほぼ全国的に鮎漁解禁の日。(愛媛県内の川でも「鮎」が獲れ始めました。)春に川を上ってきた鮎は、夏には川の深みに居つきます。その鮎を、友釣りや鵜飼いなどの方法で捕えます。鮎は川魚の王者といわれ、夏料理の食材として貴重な存在です。これは鮎の縄張性を利用した友釣りの情景。青空へ大きく振りかぶった鮎の竿が印象的です。

(監修:池内)

音声で俳句を聞く/止める

テレビ愛媛ではみなさまから

俳句を募集しています!

応募は締め切りました

応募フォーム、メールアドレス、ハガキの中からご応募ください。メールアドレス、ハガキでのご応募は、お題を含む俳句(ふりがな)・氏名(ふりがな)・住所・電話番号・メールアドレスを記載してお送りください。一人何句でも応募可能です。選ばれた俳句は、EBC Live News「きょうの俳句」コーナーでの放送のほか、テレビ愛媛のホームページ等で紹介します。作者の氏名(ペンネームの場合はペンネーム)、お住いの市町名(ジュニアの場合は学校名)も紹介されます。

(採用された方には放送日を事前に連絡し、記念品を贈らせていただきます。)

※俳句の募集は、毎月第2月曜日、午後6時から開始します。

応募規約

・応募作品は未発表で、ご自身の作品(著作権がご自身にある作品)に限ります。

・他人の作品に著しく類似、または他人の作品の盗用など、第三者の権利を侵害する可能性があると判断した場合は、応募の対象外とします。

・テレビ愛媛は応募作品による権利の侵害等に対し、一切の責任を負いません。

個人情報の取り扱いについて

頂いた個人情報は、優秀句に選ばれた方への事前連絡並びに記念品をお送りする際にのみ使用させて頂きます。

メールアドレスからの応募:

ハガキからの応募:

〒790-8537 テレビ愛媛「きょうの俳句」係

掲載されている句がランダムで再生されます

すべて聞く/止める

最新の俳句

バックナンバー

- 2026年

-

- 1月

- 2月

- 3月

- 4月

- 5月

- 6月

- 7月

- 8月

- 9月

- 10月

- 11月

- 12月