2021年1月の俳句

-

2021.01.29 放送

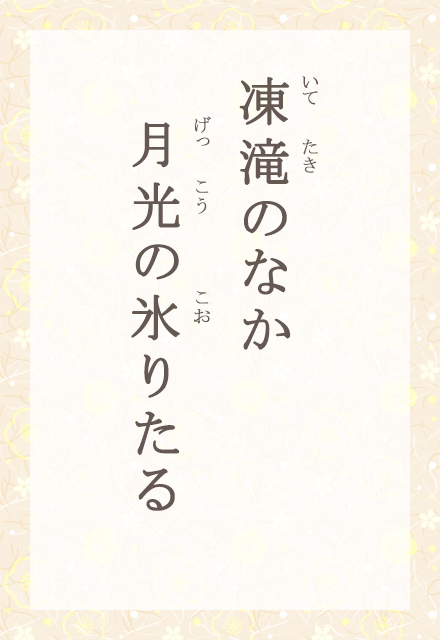

滝は夏の景物で、ただ「滝」といえば夏の季語です。いっぽう水景が減って細くなった冬の滝には、凄まじいような美しさと淋しさがあります。特に氷りついた滝は「凍滝」と呼ばれ、時間が止まったような不思議な眺めです。この句は月光に照らされている夜の凍滝。さながら月の光が滝の中に閉じ込めら、水とともに氷っているような美しい情景です。

(監修:池内)

音声で俳句を聞く/止める -

2021.01.28 放送

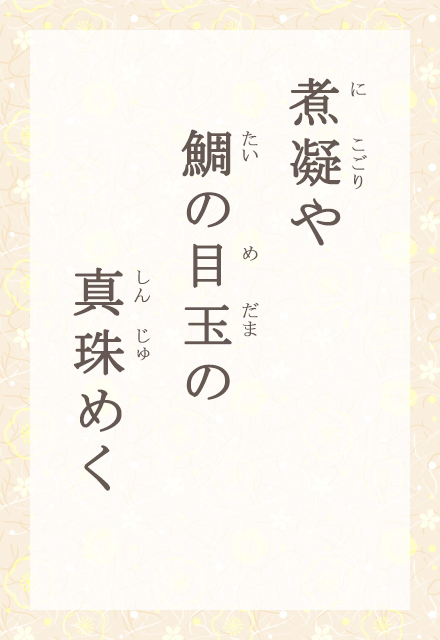

寒い夜、煮魚を一晩置くと、朝までに煮汁が凍って魚がその中に閉じ込められます。これが「煮凝り」で、魚の骨から出るゼラチンが固まってできるものです。温かいご飯にのせてもいいし、酒の肴にも喜ばれます。煮凝には鰈や鮟鱇などがよく使われますが、この句は鯛を使った高級な煮凝です。煮汁の中で凍った鯛の目玉が、真珠のように輝いています。

(監修:池内)

音声で俳句を聞く/止める -

2021.01.27 放送

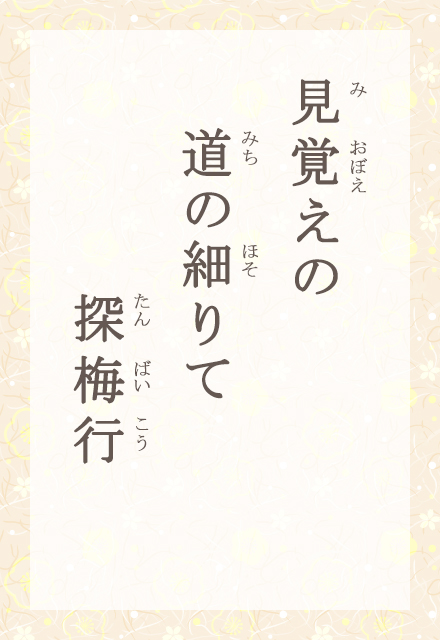

梅は春の訪れを告げる花ですが、まだ春の来ないうちに早咲きの梅を探して野山をめぐるのが「探梅」「梅探る」。梅を見る観梅は春の季語ですが、探梅は冬の季語です。初めて「梅探る」を冬の句として詠んだのは芭蕉だといわれています。この句は日当たりのよい山裾へ、心覚えの早咲きの梅を探して分け入っている情景でしょう。見覚えのある道が細くなった奥から、梅の香りが漂ってきました。

(監修:池内)

音声で俳句を聞く/止める -

2021.01.26 放送

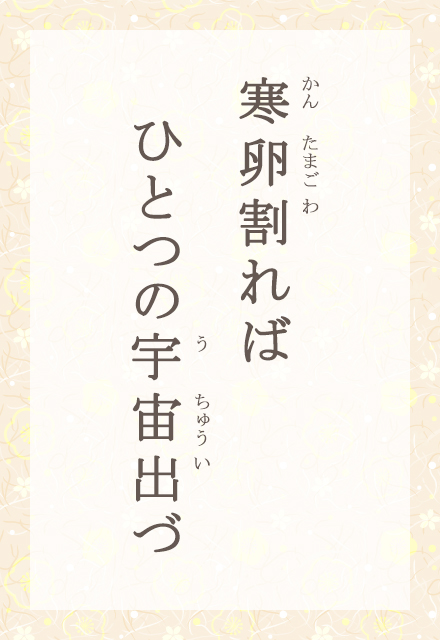

寒中に鶏が産んだ卵を「寒卵」といいます。寒卵は他の季節の卵より滋養が多く、保存も利くということで、重宝がられます。殻を割って器に中身を落して黄身が崩れず、こんもりと形よく盛り上がっています。その黄身をしっかりと包んで、おだやかな海のように広がる白身。それは、さながら小さな宇宙のようだ、と見立てた一句です。

(監修:池内)

音声で俳句を聞く/止める -

2021.01.25 放送

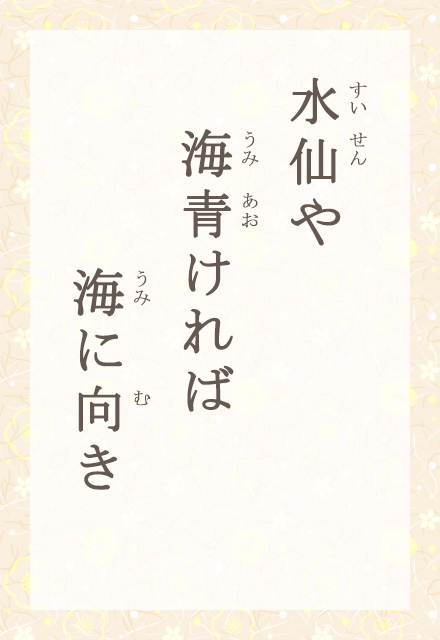

冬の厳しい寒さの中で、香り高い清らかな花を咲かせるのが「水仙」です。色は白。一重咲きと八重咲きがあります。水仙は地中海沿岸の原産で、シルクロードを経て日本に伝来しました。越前海岸、伊豆半島、淡路島などの野生化した群落が知られています。この句は、青い海に向いて真っ白な花を開いている水仙。やはり水仙は、海によく似合うようです。

(監修:池内)

音声で俳句を聞く/止める -

2021.01.22 放送

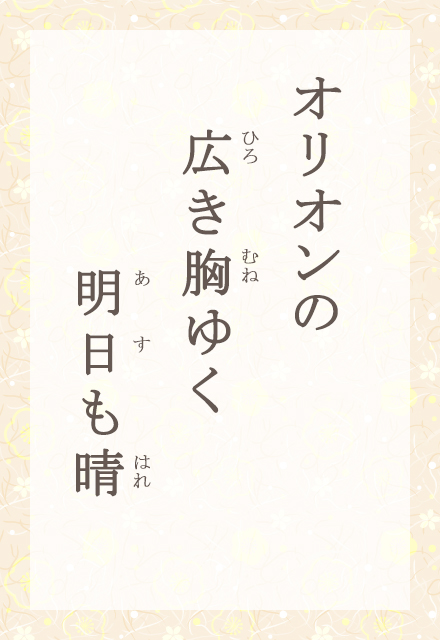

冬の夜空に輝くオリオン座は、ギリシャ神話に登場する狩人・オリオンをかたどっています。オリオンは力持ちで体が大きく、星座になった姿も、両手をかかげ胸を張っています。星空は美しく澄み渡り、きっと明日も晴れでしょう。雄大な夜空の下で深呼吸して、世界の広さを思います。昨年末に刊行された第三句集『夜の水平線』収録の一句です。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

2021.01.21 放送

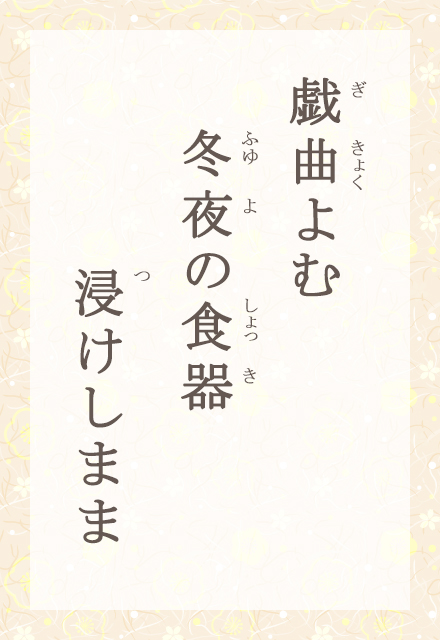

今日は俳人・杉田久女の忌日です。高浜虚子が設けた女性向けの投稿欄から出発し、女性俳人のさきがけとして、格調高い名句を残しました。この句は生活の一場面です。冬は水が冷たいので、食器を洗うのもおっくう。しばらく浸けておく間、読みたかった戯曲集をひらきます。当時の女性にとって、家事の合間のわずかなひとときが、自分の時間だったのです。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

2021.01.20 放送

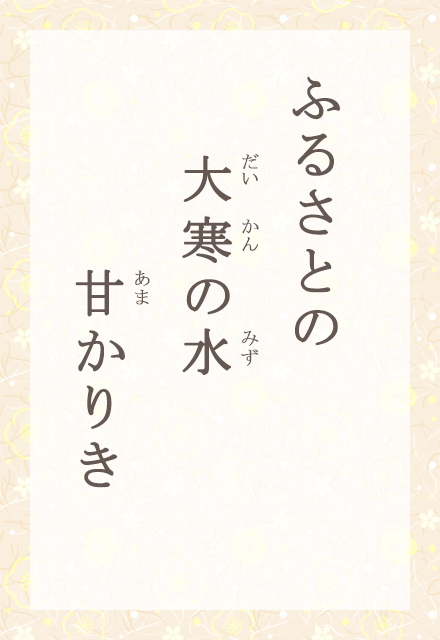

一年を二十四の季節に分類した二十四節気、今日から「大寒」です。一年でもっとも寒さが厳しくなる時期です。一方、「寒の水」という季語もあります。一月あたまの寒の入から立春にかけ、寒の時期の水は特別な力があり、飲むと体に良いとされています。厳しい寒さの中でも、親しい故郷の寒の水ならなおさら、甘く優しく感じられるでしょう。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

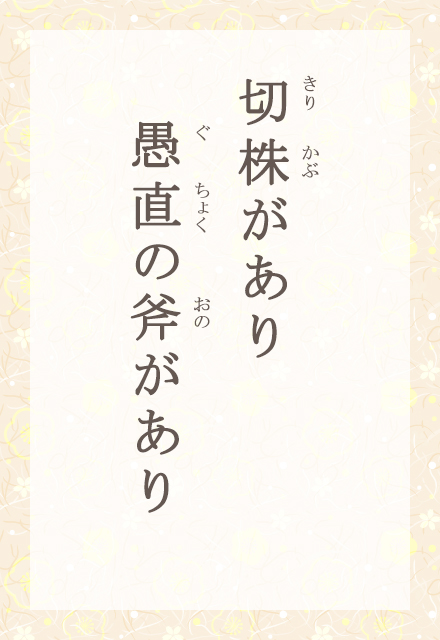

2021.01.19 放送

切り倒されたあとの切株と、切り倒した斧とが、木々の暗がりに残されています。鬼房の代表作であるこの句は、自然のふところで愚直に生きる人間の存在を、切株と斧が象徴しています。今日は、戦後俳句を牽引したみちのくの俳人・佐藤鬼房の忌日です。社会と人間を見つめた句を愚直に詠み、平成十四年の今日、亡くなりました。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

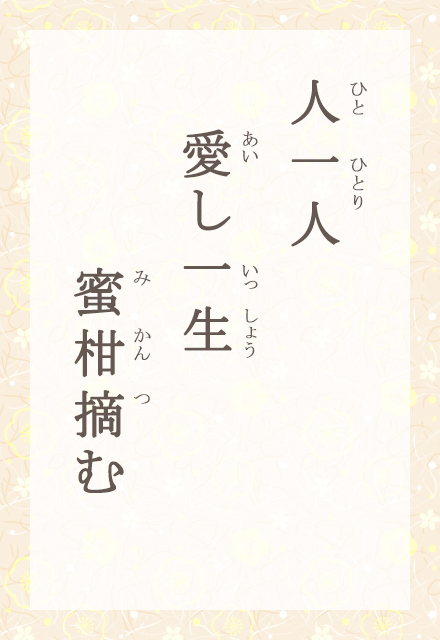

2021.01.18 放送

蜜柑農家を営む人と、結婚して数十年。その人を愛したからこそ、生涯をかけて蜜柑を育てる日々を、今歩んでいます。もし相手の職業が違えば、まったく違う生活が待っていたのですから、人生とは不思議なものです。「一人」と「一生」、「一」の字を繰り返すことで、ひたむきに人生に向き合う、一途な姿勢が描かれました。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

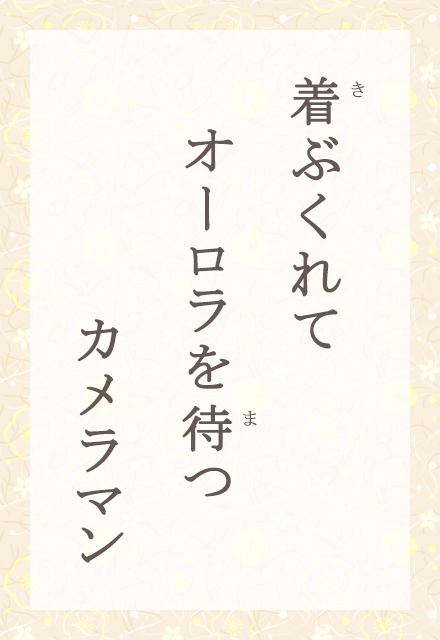

2021.01.15 放送

オーロラは、北極や南極の近く、寒い地域で観測される自然現象です。美しいオーロラを撮るために、カメラマンはばっちり着込んで、じっとそのときを待っています。今も地球のどこかで、こうしてカメラを構えている人がいるのかもしれません。日常に見出されやすい「着ぶくれ」という季語を、地球の果ての絶景に見出したことで、季語も新しく生まれ変わりました。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

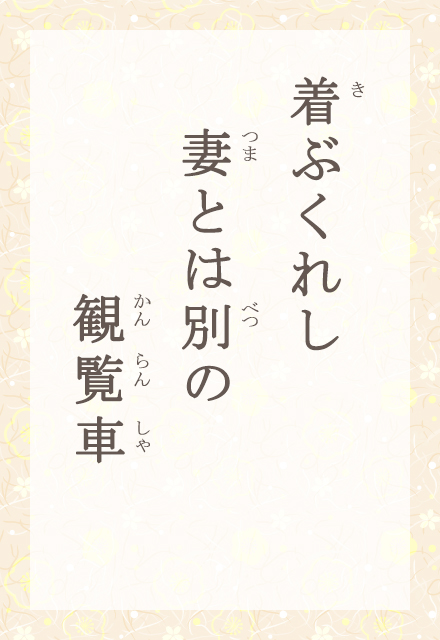

2021.01.14 放送

家族で観覧車に乗りに来たのでしょう。一つのゴンドラに全員は乗れないので、妻も私もそれぞれ子や孫を連れ、別々のゴンドラへ。いつも隣にいる妻を離れて見つめる距離に、少し寂しさを感じたのかも。デートに薄着でおしゃれしていた妻も懐かしいですが、着ぶくれて寒さに負けない妻もまた頼もしいものです。些細な日常の一場面に、夫婦の姿を見つけた一句です。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

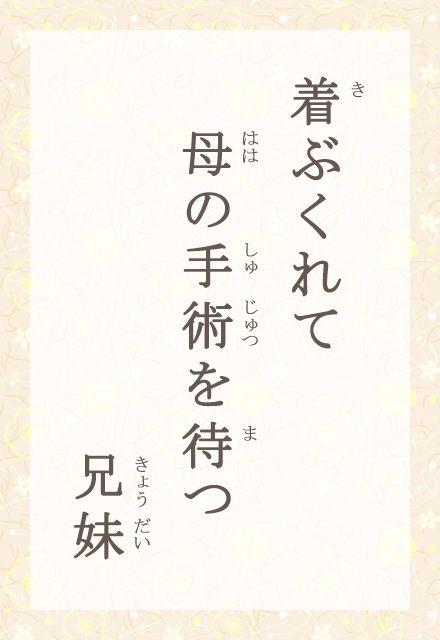

2021.01.13 放送

手術室へ母を見送り、成功を祈る兄と妹。病院の廊下はがらんと寒いので、重ね着をして身を寄せ合います。もしかしたら、着ているのは、母の編んでくれたセーターかもしれません。どうか、無事に終わりますように。着こんだ服のぬくもりが、寄る辺のない兄妹の不安を、少しでも和らげてくれますように。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

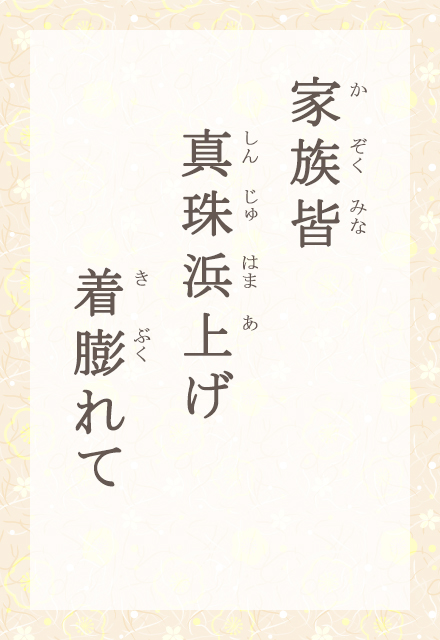

2021.01.12 放送

「浜上げ」とは、養殖したアコヤ貝から真珠を取り出す作業です。主に、真珠の輝きがもっとも美しいとされる冬に行われます。寒い海風の中、家族総出で、浜上げ作業を進めます。着ぶくれた姿は、真珠を身につける華やかな衣装とは正反対ですが、地に足をつけて生きる、人間のたくましさを感じさせます。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

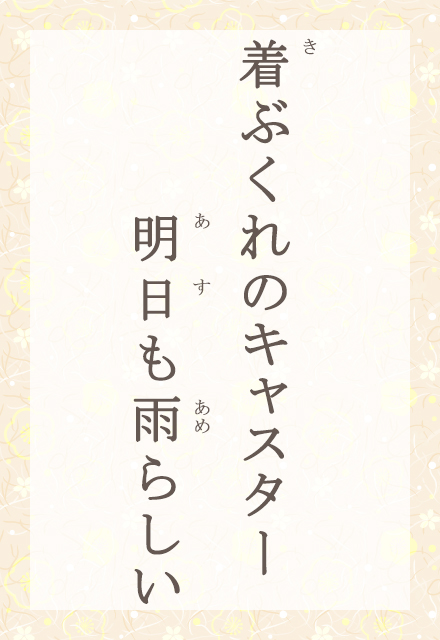

2021.01.11 放送

寒さを防ぐため、服をたくさん着込むことを「着ぶくれ」といいます。見た目を気にせず着ぶくれる姿は、ときにユーモラスに、ときにたくましく、人間味を感じさせます。「明日も雨」ということは、今日も雨。天気予報を中継するキャスターも、傘をさしコートを着て、着ぶくれているのでしょう。見た目よりも、まずは体を大切に、冬を乗り切りましょう。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

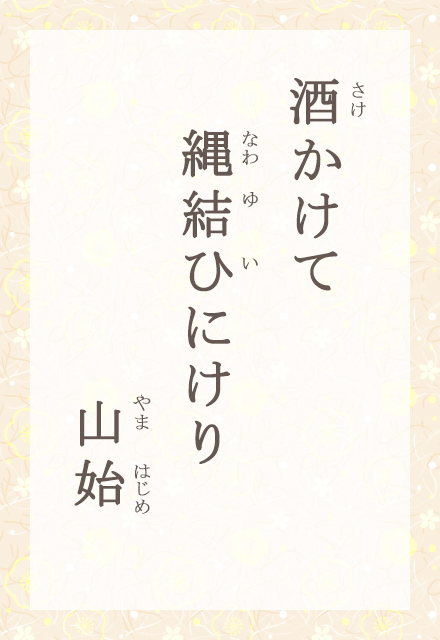

2021.01.08 放送

新年に山仕事を始める際の儀式が「山始」。「初山」「斧始」「木樵初」ともいいます。日取りは地方により四日、八日、十一日など様々です。山に入って木を伐り、米、餅、酒などを供えて、一年間の山仕事の無事を祈願します。この句は、伐った木を束ねるための縄の結び目に酒をかけているのが、いかにも新年らしく、厳かにして目出度い感じがします。

(監修:池内)

音声で俳句を聞く/止める -

2021.01.07 放送

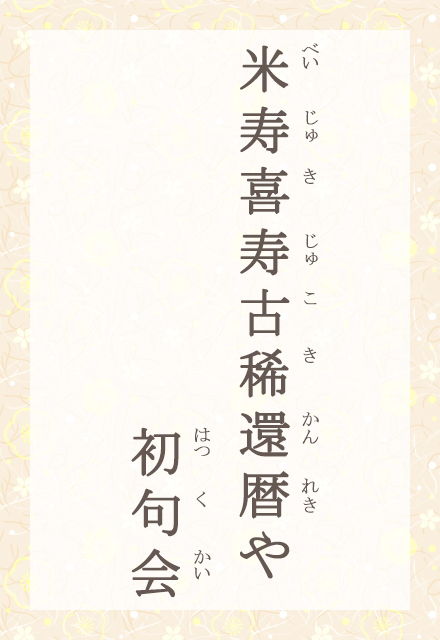

一年の最初に開かれる句会が「初句会」。「新年句会」「句会始」ともいいます。晴着姿の女流俳人などもいて、楽しく華やかな句会です。この句に詠まれているのは、比較的高齢のメンバーにより初句会のようです。でも、88歳、77歳、70歳、60歳と、祝うべき人生の節目の年齢を表す二字熟語をならべることで、初句会らしい目で度さのあふれる一句となっています。

(監修:池内)

音声で俳句を聞く/止める -

2021.01.06 放送

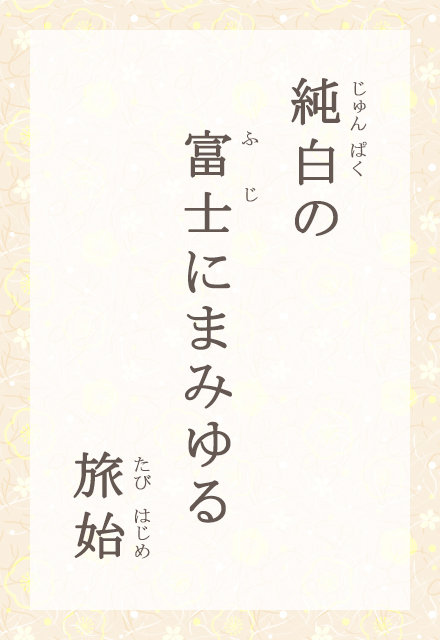

新年になって初めての旅行が「初旅」。この句のように「旅始」ともいいます。どの旅先も、新年ならではの華やぎが感じられます。今年は、コロナ禍で初旅を自粛された方も多いようです。作者はお住まいの関西から富士を見るための初旅に出かけられました。富士山は日本一の高さだけでなく、その姿の美しさで人々を魅了してきました。雪化粧した富士に寄せる作者の思いのこめられた一句です。

(監修:池内)

音声で俳句を聞く/止める -

2021.01.05 放送

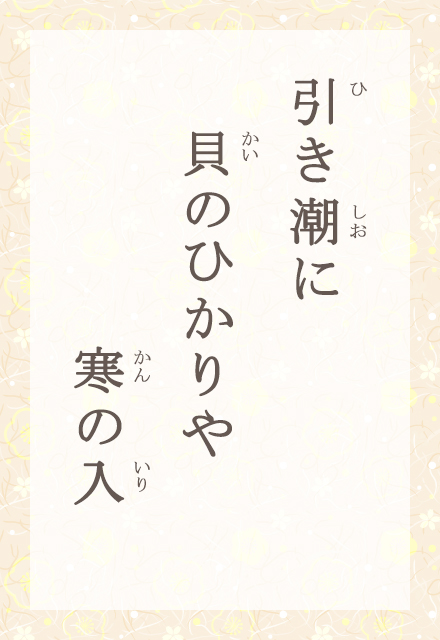

今日は二十四節気の小寒、「寒の入」です。これから節分までの約一か月が寒の内。一年で最も寒さの厳しい時節です。かつては、寒中を過ごす体力を確かにするために、お餅などの固いものを食べる、寒固めという風習もありました。この句は、おだやかな海辺に見る寒の入の風景。潮の引いた渚に残された貝の光が、寒の入を告げているようです。

(監修:池内)

音声で俳句を聞く/止める -

2021.01.04 放送

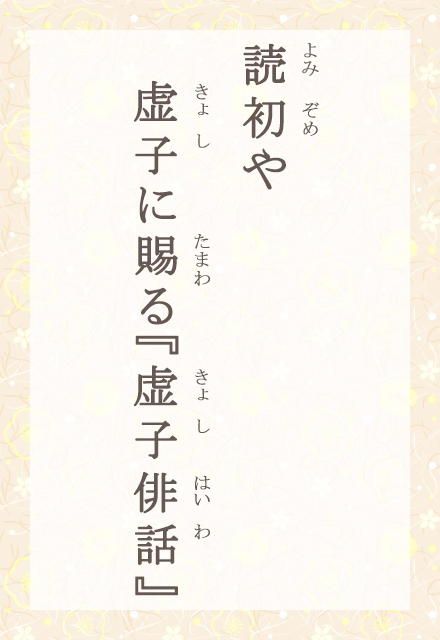

新年になって初めて書物を読むのが「読初」。「読書始」ともいいます。昔は儀式として漢籍などを朗々と音読しましたが、現在では愛読書を初めて繙くことを読初といいます。作者は若くして高浜虚子に師事し、98歳の今も虚子の教えを大切に守っている方です。『虚子俳話』は虚子の俳論を門人たちが記録したもので、ホトトギス門の去来抄ともいわれ、読者には最もふさわしい一冊といえそうです。

(監修:池内)

音声で俳句を聞く/止める

テレビ愛媛ではみなさまから

俳句を募集しています!

応募は締め切りました

応募フォーム、メールアドレス、ハガキの中からご応募ください。メールアドレス、ハガキでのご応募は、お題を含む俳句(ふりがな)・氏名(ふりがな)・住所・電話番号・メールアドレスを記載してお送りください。一人何句でも応募可能です。選ばれた俳句は、EBC Live News「きょうの俳句」コーナーでの放送のほか、テレビ愛媛のホームページ等で紹介します。作者の氏名(ペンネームの場合はペンネーム)、お住いの市町名(ジュニアの場合は学校名)も紹介されます。

(採用された方には放送日を事前に連絡し、記念品を贈らせていただきます。)

※俳句の募集は、毎月第2月曜日、午後6時から開始します。

応募規約

・応募作品は未発表で、ご自身の作品(著作権がご自身にある作品)に限ります。

・他人の作品に著しく類似、または他人の作品の盗用など、第三者の権利を侵害する可能性があると判断した場合は、応募の対象外とします。

・テレビ愛媛は応募作品による権利の侵害等に対し、一切の責任を負いません。

個人情報の取り扱いについて

頂いた個人情報は、優秀句に選ばれた方への事前連絡並びに記念品をお送りする際にのみ使用させて頂きます。

メールアドレスからの応募:

ハガキからの応募:

〒790-8537 テレビ愛媛「きょうの俳句」係

掲載されている句がランダムで再生されます

すべて聞く/止める