2020年9月の俳句

-

2020.09.30 放送

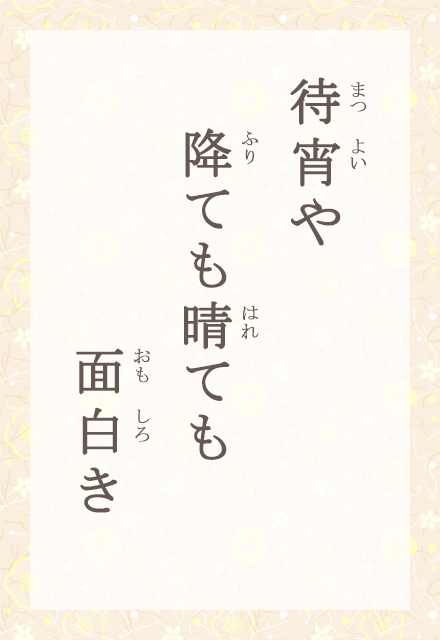

今日は待宵。十五夜を明日に控えた、名月を待つ夜です。翌日の月を期待する待宵の時間は、雨が降っても、晴れていても、面白いものだと詠みました。雨なら雲の上へと想像がふくらむし、晴れていれば、あと少しで満月を迎えるふくよかな月が見られます。どんな天気でも、季節は楽しめると、子規さんは十七音で教えてくれました。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

2020.09.29 放送

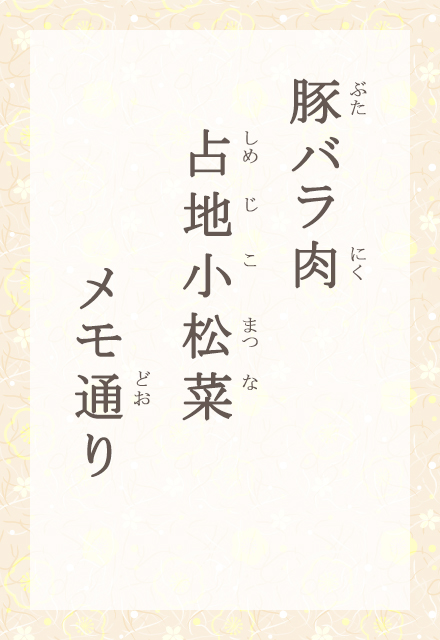

家族に頼まれ、スーパーに買い物に来ているのでしょう。豚バラ肉、占地、小松菜、渡されたメモ通りに、食材をカゴに入れていきます。ひととおり済んだら、もう一度メモと突き合わせてチェック。さて、この三品でどんな料理が出来上がるのでしょう。日常の風景をリズムよく一句に仕立てあげました。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

2020.09.28 放送

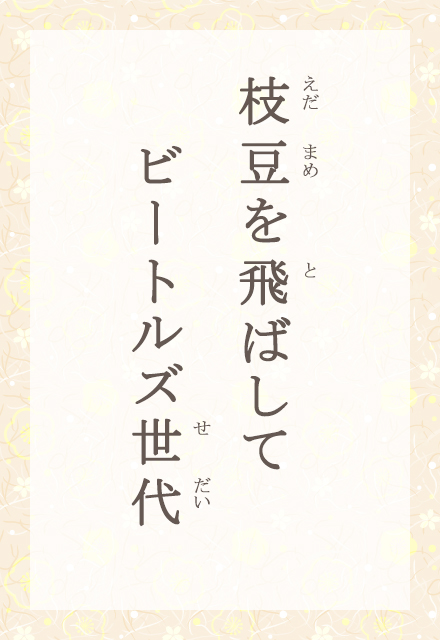

枝豆の旬は秋です。月見のときにお供えするので、月見豆ともいわれます。居酒屋でもビールのおともに欠かせない存在ですよね。作者は現在60代、まさにビートルズ世代です。気のおけない同世代の仲間と、往年の名曲について、語り合っているのでしょう。青春を懐かしく振り返る、いきいきとした時間です。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

2020.09.25 放送

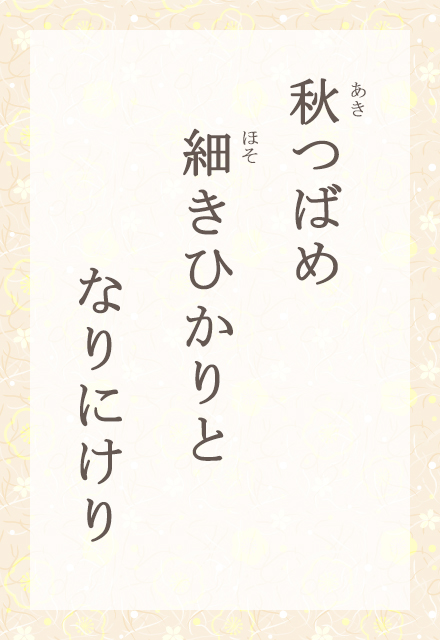

春に日本へ渡って来て、生まれた雛を育て終えた燕は夏の間は葦原などで過ごし、九月の今ごろには群れをなして南方へと帰ってゆきます。この季節の燕を、俳句では「燕帰る」「去ぬ燕」「秋燕」などといいます。この句は「細きひかりと」という描写に、去りゆく燕に名残を惜しむ思いが感じられます。なお、稀には日本で冬を越す燕もおり、「残る燕」として句に詠まれます。

(監修:池内)

音声で俳句を聞く/止める -

2020.09.24 放送

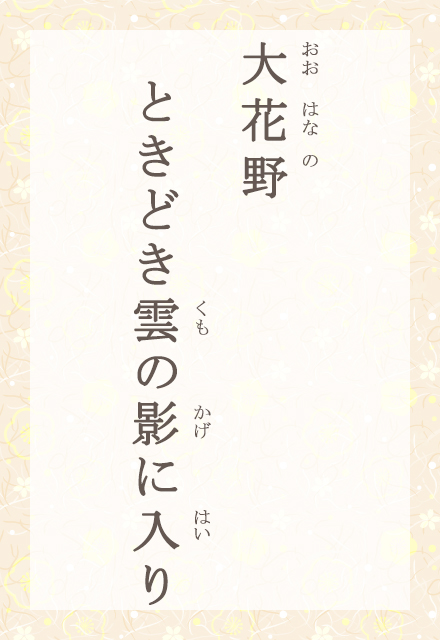

秋の草花が咲き乱れる野原を「花野」といいます。春や夏の野原は花があっても花野とはいいません。秋の野原には、春よりも多くの美しい草花が咲きます。よく見るとつつましやかな花が多く、花野には華やかな中にも哀れ深いおもむきが感じられます。この句は果てしなく広がる「大花野」の情景。上空を流れる雲が、ときどき大きな影となって花野を通り過ぎて行きます。

(監修:池内)

音声で俳句を聞く/止める -

2020.09.23 放送

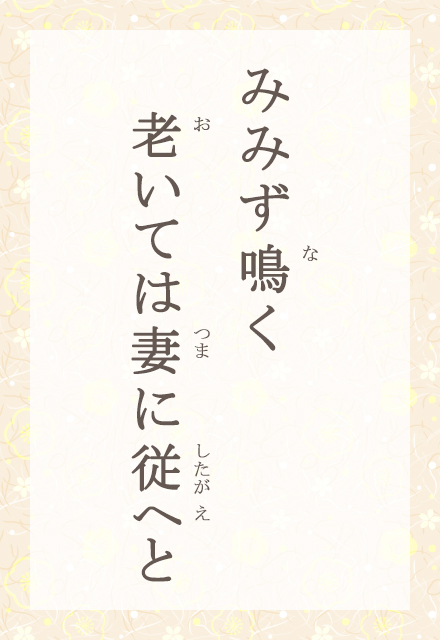

静かな秋の夜、土の中からジーという音が聞こえることがあります。あたりの静けさに耐えかねて蚯蚓が鳴いているのでは、という想像から「みみず鳴く」という空想的な季語が生まれました。実際には蚯蚓には発声器官がなく、螻蛅の鳴き声を蚯蚓の鳴き声と聞き誤ったともいわれています。作者は現在86歳の方。蚯蚓かとも思える鳴き声は、作者には「老いては妻に従え」と聞こえているようです。

(監修:池内)

音声で俳句を聞く/止める -

2020.09.22 放送

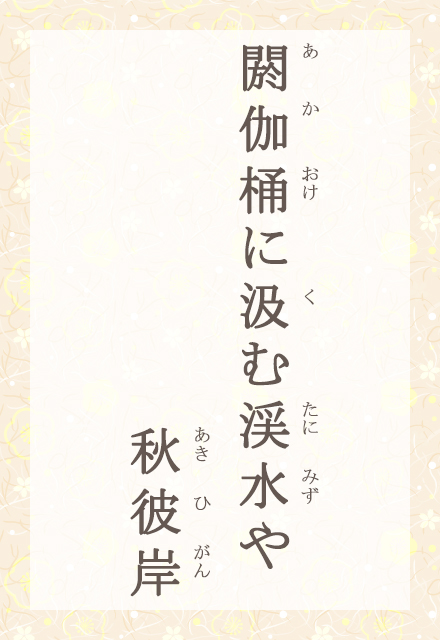

今日は二十四節気の秋分、そして秋の彼岸の中日。短くなってゆく昼の時間と長くなってゆく夜の時間が同じ長さになる日です。歳時記では単に「彼岸」といえば春の彼岸を指し、秋の彼岸は「秋彼岸」「後の彼岸」といいます。この句は秋彼岸のお墓参りの情景でしょう。墓地に近い渓谷で、お供えの水を閼伽桶に汲んでいる作者は、暑さもようやく衰えた秋の爽やかさを感じているようです。

(監修:池内)

音声で俳句を聞く/止める -

2020.09.21 放送

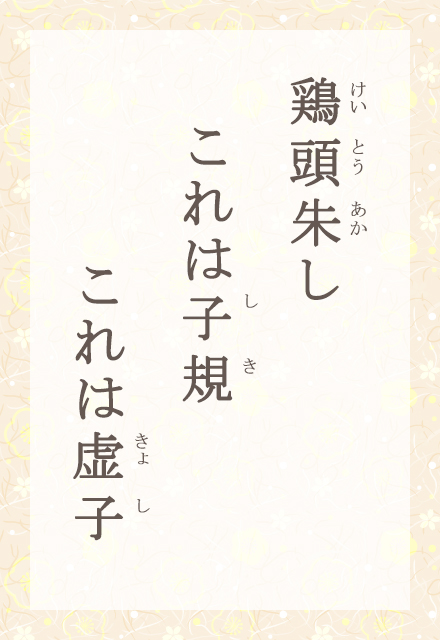

「鶏頭」とは熱帯アジア原産の一年草。『万葉集』にも韓藍という名で詠まれています。花の色は赤、黄、白などがありますが、やはりこの句のような朱が印象深いですね。鶏頭の句といえば何といっても正岡子規の<鶏頭の十四五本もありぬべし>が思い浮かびます。そういえば一昨日が子規忌でした。この句は子規庵に咲く鶏頭のようです。作者は鶏頭の花を子規や虚子に見立てながら、偉大な先人たちを偲んでいます。

(監修:池内)

音声で俳句を聞く/止める -

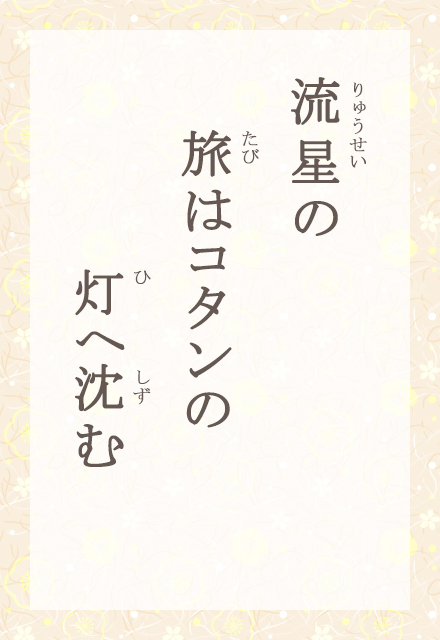

2020.09.18 放送

広い空間、はるかな時間を、壮大なスケールで描きました。コタンとは、アイヌ語で村や集落を指す言葉です。北海道の大空を、悠々と旅してきた流星が、コタンの灯のともるあたりに、流れて消えてゆきます。はるか昔から繰り返されてきた風景に、自然の雄大さと、そこに生きる人々の暮らしの尊さを思います。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

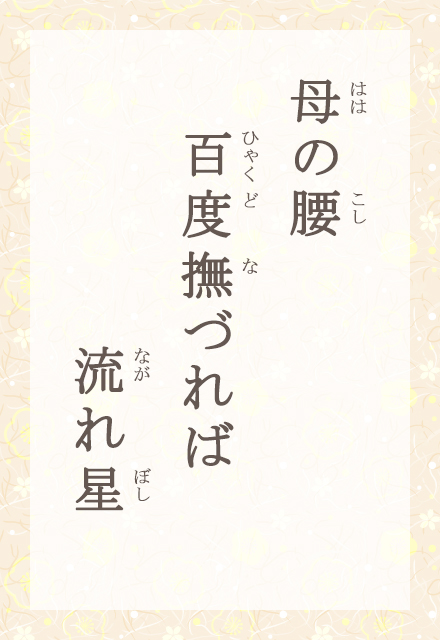

2020.09.17 放送

寝る前に腰が痛いと訴える母をいたわり、優しく撫でているのでしょう。その腰を百回もさすれば、きっと星が流れ、母の痛みを取り除きたい私の願いも、叶えてくれるかもしれません。人は流れ星にさまざまな願い事をします。その切実な思いが、静かにゆきわたる一句です。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

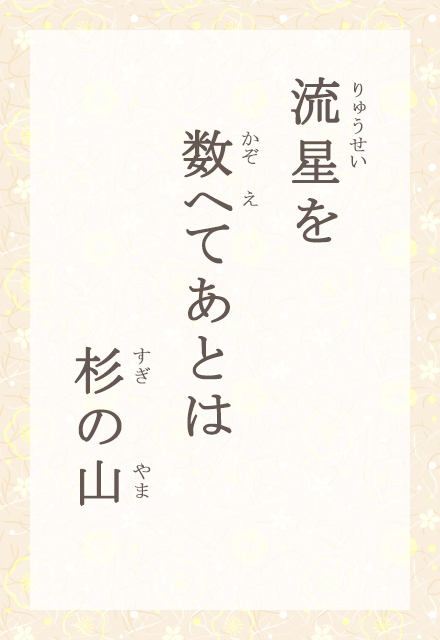

2020.09.16 放送

最近は、流星群が来ることを、ニュースなどでお知らせしてくれますね。灯りの少ない山へ出てゆき、夜空を見上げ、流れ星を数えます。ひとつ、ふたつ。流れたあとの静けさには、ただ、いつもの杉山が残されているだけ。まっすぐに立つ杉の木が、星の駆け抜けていった空の高さを物語ります。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

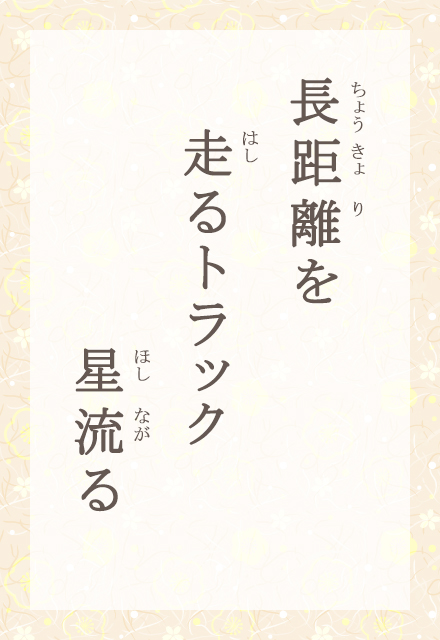

2020.09.15 放送

日本の物流を支える長距離トラックの運転は、夜を徹して走り続ける過酷な仕事です。灯りの少ない夜の道路を走るとき、きっと空にはいくつもの星が流れていることでしょう。一人で運転する孤独に、優しく並走するように、流れ星がきらりと光ります。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

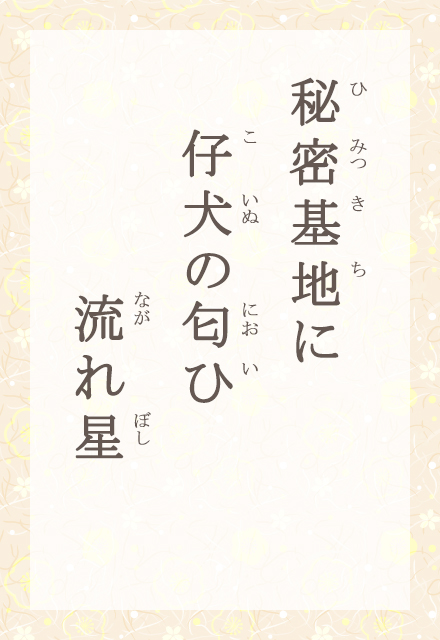

2020.09.14 放送

秋は大気が澄み、月や星がきれいに見えることから、夜空にまつわる季語がたくさんあります。流れ星もそのひとつ。捨てられた子犬を拾って、子どもたちが秘密基地に連れてきたのでしょうか。なかなか、家で飼うわけにもいきません。どうか子犬にとってよい未来が訪れますようにと、流れる星に祈ります。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

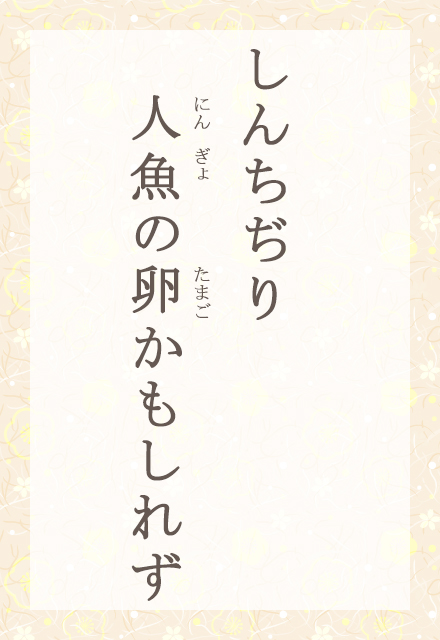

2020.09.11 放送

その年に新しくできた緑色の松かさを「新松子」といいます。きゅっと締まったうろこ状の鱗片から、人魚のうろこを想像したのでしょう。海辺には風よけに、よく松が植えられていますね。もしかしたらその中に、本当に人魚が卵を産みつけたかもしれません。奇抜な発想が、世界の見え方を鮮やかに変えてくれます。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

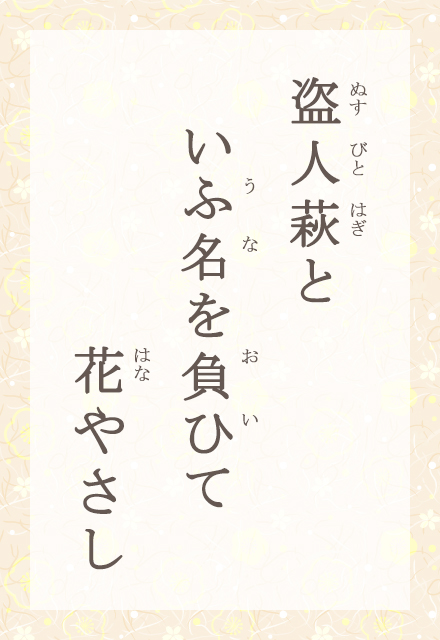

2020.09.10 放送

植物には、一風変わった名前のものも多いですよね。この盗人萩は、実の形が泥棒の忍び足の足跡に似ていることから、その名がついたと言われています。つぶつぶの花は淡いピンクで、まさにやさしい佇まい。盗人萩というちょっと不名誉な名前を背負いながらも、秋風の中に、静かに花を咲かせます。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

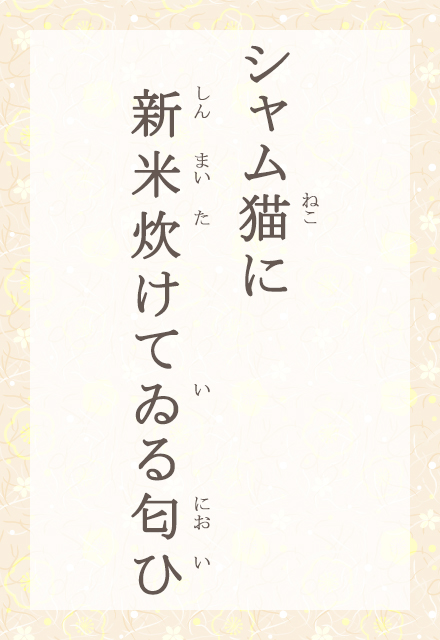

2020.09.09 放送

秋はみのりの季節ですが、中でも新米のとれた喜びはひとしおです。おしゃれなシャム猫が陣取る部屋に、新米を炊く香りが漂いはじめました。外国由来のシャム猫と、日本古来の新米との意外な出会いが、現代の生活風景をかたちづくります。きっとおいしいご飯が炊きあがったことでしょう。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

2020.09.08 放送

俳句で「涼し」といえば夏の季語ですが、秋になってあらためて涼しさを感じることを「涼新た」と言います。象も蝶も、大きさはあれだけ違うのに、数える単位は同じ「一頭」なんですね。それぞれの身の丈にあった涼しさを分かち合いながら、象も蝶も人間も、この世界の秋を生きています。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

2020.09.07 放送

一年を二十四の季節に分類した二十四節気、今日から「白露」です。秋の気配が濃くなり、草花に朝露が降りはじめます。白露の「白」と梅干の「紅」とを対比させました。露も梅干も、ひと粒の小さな球体です。思いのほかひんやりとする日に、梅干の元気な赤や酸っぱさが、力をくれそうな気がします。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

2020.09.04 放送

秋に鳴く虫の中で最もポピュラーなものが蟋蟀です。初秋から晩秋まで鳴きすだき、秋のあわれさを感じさせます。蟋蟀を「つづれさせ」ともいいます。昔の人はリーリーという鳴き声を「肩刺せ、裾刺せ、つづれ刺せ」と、冬になる前に破れた衣類を繕いなさい、と教える声と聞き做していたのです。台所の明かりを消すと、だしぬけに、つづれさせの鳴き声が高まって来ました。

(監修:池内)

音声で俳句を聞く/止める -

2020.09.03 放送

白い小さな雲が小石を並べたように集まり、規則的につらなっています。気象用語でいえば巻積雲。代表的な秋の雲です。鰯が群れているように見えるので鰯雲、魚の鱗に似ているので「鱗雲」とも呼ばれます。まるで鱗が密集しているように見えますが、夏の入道雲のような大きな塊とは違って、鱗雲の隙間からは、秋の青空が覗いています。

(監修:池内)

音声で俳句を聞く/止める -

2020.09.02 放送

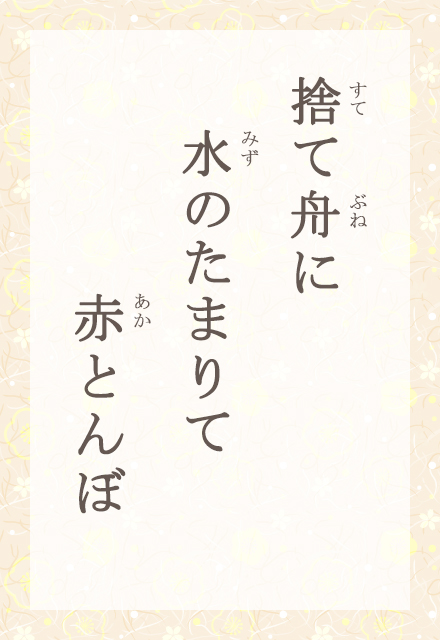

夕焼け小焼けの赤とんぼ、と童話でも知られる「赤とんぼ」。実は赤蜻蛉という種類はなく、日本の秋の空を彩る赤い蜻蛉のおおかたは「秋茜」です。秋茜は初夏に水辺で羽化し、高い山の中へ移動して七、八月の真夏を過ごします。秋に入って涼しくなると、また群れで平地へ下りて来ます。水のたまった捨て舟に群れている赤とんぼ。このあたりが、生まれ故郷なのかもしれません。

(監修:池内)

音声で俳句を聞く/止める -

2020.09.01 放送

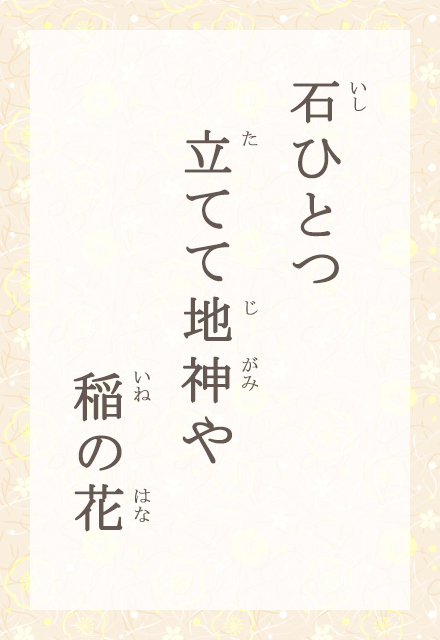

夏に青々と育った稲は、秋に入るといっせいに稲を出します。まだ緑色のまっすぐな稲に、黄色い粉をまぶしたように咲くのが「稲の花」。独特の甘い香りのある稲の花は、晴れた日の午前中に開花し、二時間ほどの間に受粉が行われます。花粉の寿命はわずか二、三分だそうです。田の隅に石を一つ立てただけの土地の神の祠があります。地の神様も、稲の受粉を見守っているようです。

(監修:池内)

音声で俳句を聞く/止める

テレビ愛媛ではみなさまから

俳句を募集しています!

「石鹸玉」 です

応募フォーム、メールアドレス、ハガキの中からご応募ください。メールアドレス、ハガキでのご応募は、お題を含む俳句(ふりがな)・氏名(ふりがな)・住所・電話番号・メールアドレスを記載してお送りください。一人何句でも応募可能です。選ばれた俳句は、EBC Live News「きょうの俳句」コーナーでの放送のほか、テレビ愛媛のホームページ等で紹介します。作者の氏名(ペンネームの場合はペンネーム)、お住いの市町名(ジュニアの場合は学校名)も紹介されます。

(採用された方には放送日を事前に連絡し、記念品を贈らせていただきます。)

※俳句の募集は、毎月第2月曜日、午後6時から開始します。

応募規約

・応募作品は未発表で、ご自身の作品(著作権がご自身にある作品)に限ります。

・他人の作品に著しく類似、または他人の作品の盗用など、第三者の権利を侵害する可能性があると判断した場合は、応募の対象外とします。

・テレビ愛媛は応募作品による権利の侵害等に対し、一切の責任を負いません。

個人情報の取り扱いについて

頂いた個人情報は、優秀句に選ばれた方への事前連絡並びに記念品をお送りする際にのみ使用させて頂きます。

メールアドレスからの応募:

ハガキからの応募:

〒790-8537 テレビ愛媛「きょうの俳句」係

掲載されている句がランダムで再生されます

すべて聞く/止める