2021年7月の俳句

-

2021.07.29 放送

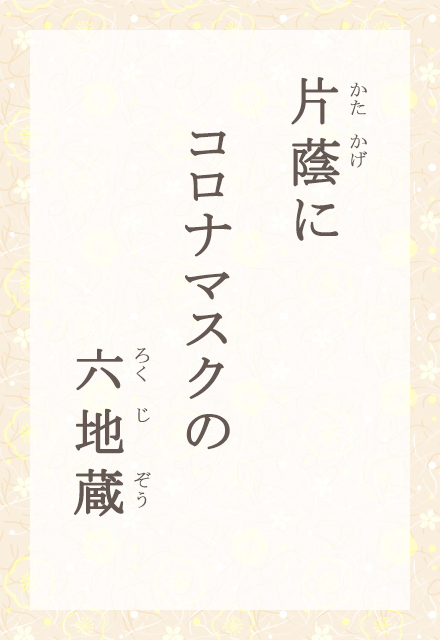

真夏の炎天下でも、木の下や家並に沿ってくっきりと日陰ができます。そんな「片蔭」で、私たちは一休みして汗を拭ったりします。この句は、片蔭に安置された六地蔵さん。見ると、涎掛けだけでなく、コロナ対策のマスクも着けられています。本来マスクは防寒や風邪の予防に使うもので、冬の季語です。季語を逸脱したともいえる「コロナマスク」という言葉に違和感がないのも、コロナ禍の世の中だからなのかもしれません。

(監修:池内)

音声で俳句を聞く/止める -

2021.07.28 放送

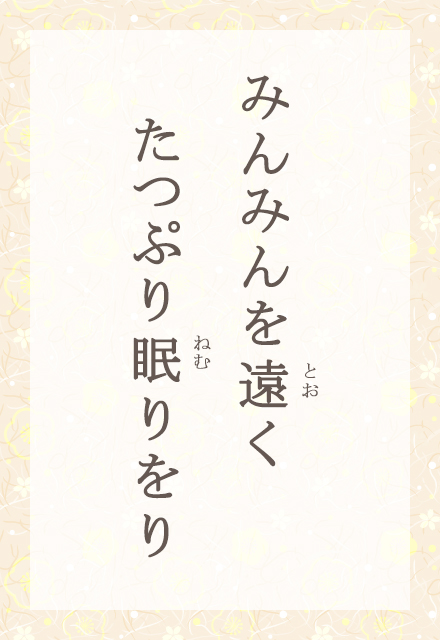

梅雨が明けると、いろいろな種類の蝉が一斉に鳴き出します。蝉の声は、日本の夏を象徴するものの一つといえるかもしれません。「みんみん」はミーン、ミーンと繰り返し高い声で鳴く大型の蝉。深山蝉とも呼ばれます。この句は朝早くから鳴いているみんみん蝉でしょうか。朝の蝉の声は、日中と違って涼しく感じられます。遠くからのみんみんを聞きながら、たっぷりと朝寝している作者は、松山市にお住まいの俳人です。

(監修:池内)

音声で俳句を聞く/止める -

2021.07.27 放送

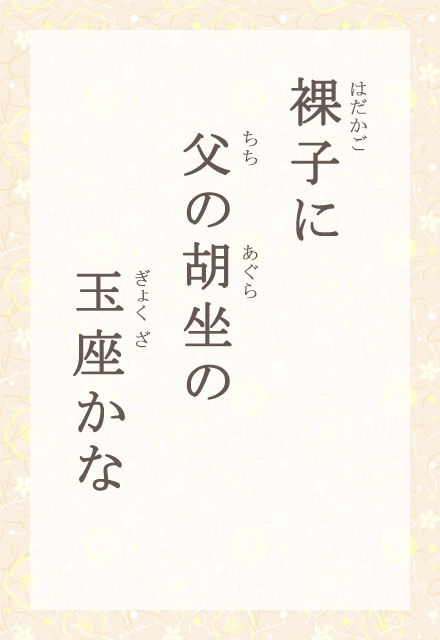

夏は暑さをしのぐために、つい裸になってくつろぎたくなります。エアコンが普及したとはいえ、裸はやはり気分のいいもの。特に愛らしいのは幼い子どもの丸裸でしょう。俳句では「裸子」といいます。やはり上半身裸で、でんと座ったお父さんの胡坐の中へおさまっている幼子の姿です。裸子にとっては、玉座に座る王様の気分なのかもしれませんね。

(監修:池内)

音声で俳句を聞く/止める -

2021.07.23 放送

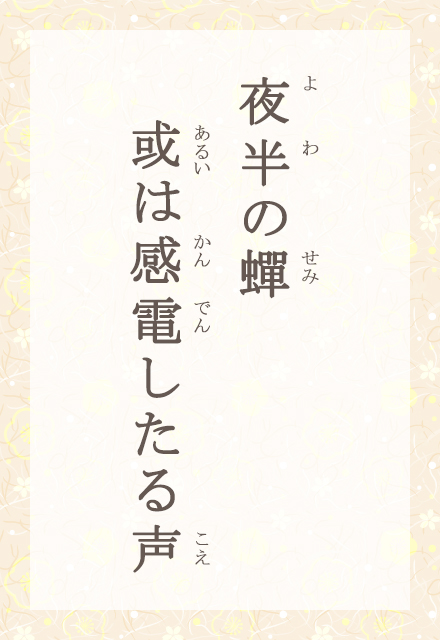

夏といえば蝉の声です。昼間にわんわんと迫る蝉時雨も激しいですが、夜のしじまに一声、ぢぢぢと鳴くのも耳に残ります。夜更けの蟬の声を、あるいは感電した声ではないか、と捉えました。感電にたとえることで、いきなり声を上げる驚きや、刺激の強い声の質感が、鋭く突き刺さります。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

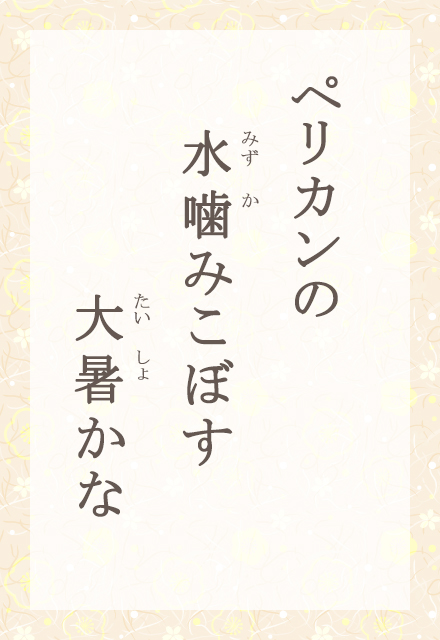

2021.07.22 放送

一年を二十四の季節に分けた二十四節気、今日から「大暑」です。太陽もカッと照りつけ、暑さもいよいよ本番です。ペリカンは魚を食べているのでしょうか、のど袋に水を掬っては、嘴からきらきらと噛みこぼします。夏空の青さに、ペリカンの白い翼が、清らかに輝きます。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

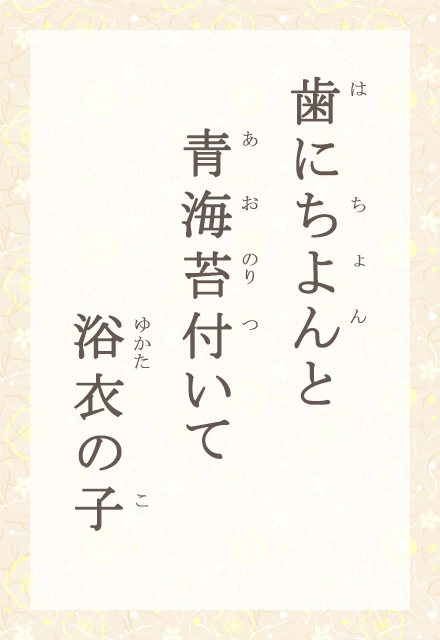

2021.07.21 放送

浴衣を着て、夏祭に出かけたのでしょう。にぎやかな屋台には、おいしそうな食べ物もいっぱい。たこ焼きや焼きそばなどを買って食べたので、歯に青海苔がついています。「ちょんと」のさりげなさがチャーミングですね。歯を見せて笑う明るい表情が、祭の夜の楽しさを物語ります。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

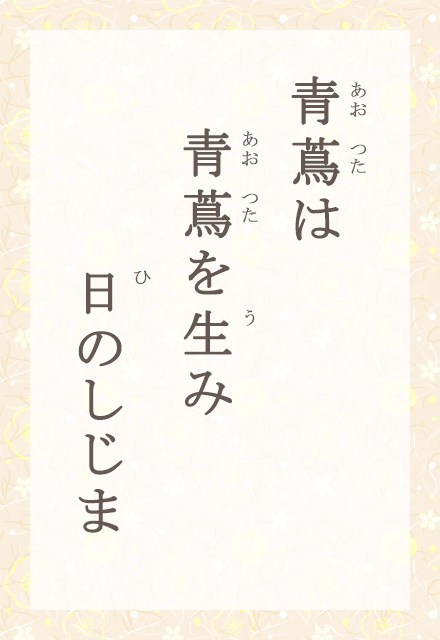

2021.07.20 放送

青葉を茂らせる夏の蔦を、青蔦といいます。春にはういういしい芽を出す蔦も、夏になるとぐんぐん勢いを増し、家の壁や木々などを覆います。蔦の葉からは次々に新たな蔦の青葉が生まれ、どこまでも自己増殖してゆきます。照りつける夏の太陽の下、青蔦の侵食は、音なく静かに続きます。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

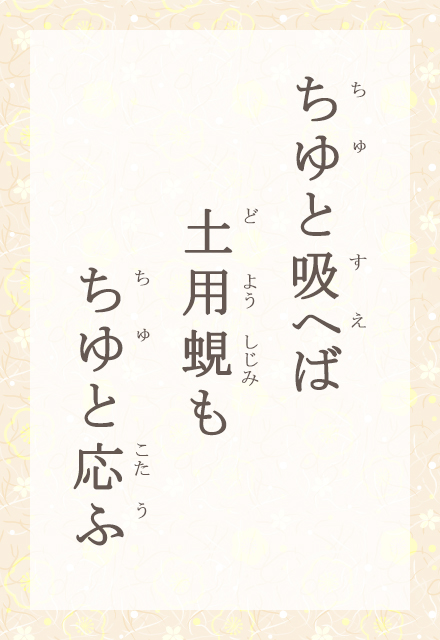

2021.07.19 放送

今日から、夏の土用です。一年でもっとも蒸し暑い時期なので、力をつけるため、うなぎの蒲焼や泥鰌汁を食べる習慣があります。土用蜆もそのひとつ。産卵期を迎える土用の蜆は、身も大きく栄養たっぷりです。汁物の蜆を吸えば、チュッと応えたように感じました。軽妙な言葉が、人間と蜆との命の交歓を伝えます。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

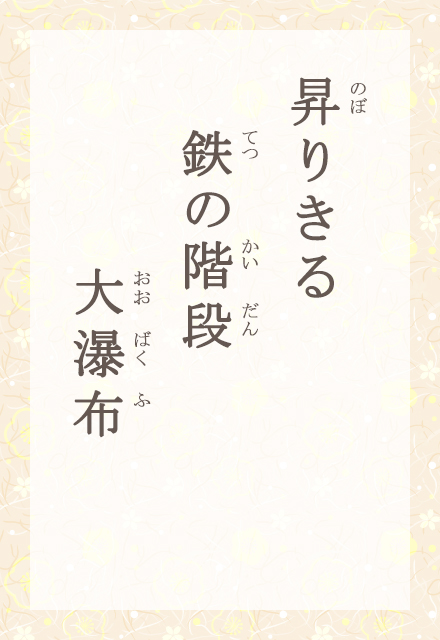

2021.07.16 放送

しっとり濡れた鉄の階段を、一歩、また一歩。昇りきって一気にひらけた視界には、大きな滝が、迫力いっぱいに轟いていました。鉄の階段を歩く硬質なひびきと、有機的な滝音とが、力強くぶつかり合います。夏の自然の大迫力に、我を忘れて立ち尽くす一句です。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

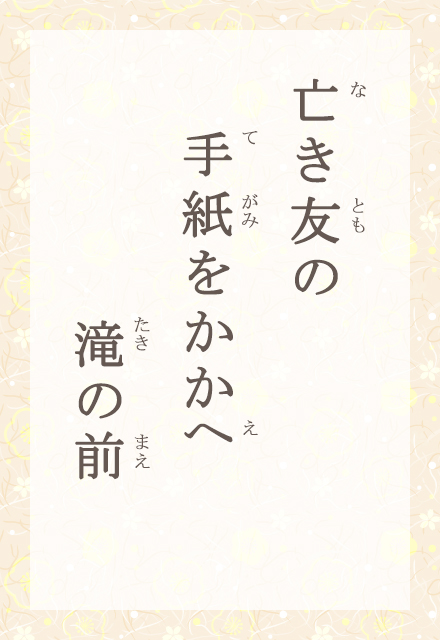

2021.07.15 放送

大切な友人をなくした夏、やり場のない思いを抱え、滝の前にやってきました。かつて一緒に見た、思い出の滝なのかもしれません。持ってきたのは、亡き友から送られた手紙の束です。滝の前で読み返すのか、それとも手紙を抱きしめたまま滝を見つめ続けるのか。滝をこぼれる水のように、思いはあふれ続けます。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

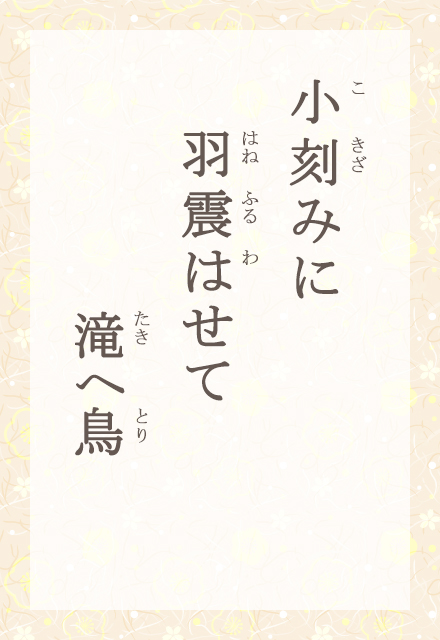

2021.07.14 放送

滝を抱く森は、生き物たちのゆりかごです。山には可憐な小鳥たちも生きています。滝へ向かって、一羽の鳥が、さっと飛んでいきました。その羽は小刻みに震えています。滝への畏れゆえでしょうか、それとも小鳥本来の繊細な飛び方なのでしょうか。震える命にやさしく目をとめ、丁寧に描写しました。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

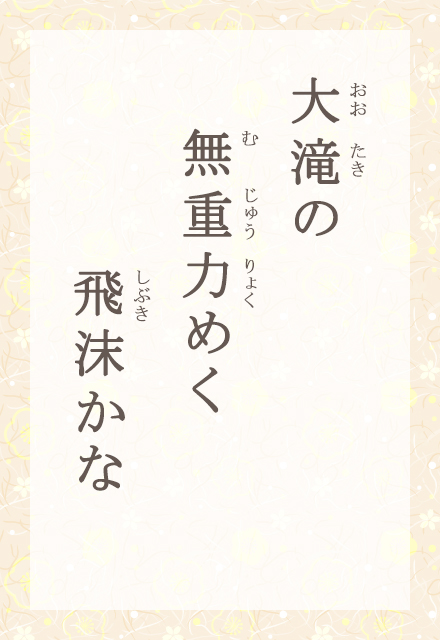

2021.07.13 放送

岩からどうどうと落ちてくる滝を前にすると、その圧倒的な迫力に言葉を失います。大きな滝であれば、なおさらです。ほとばしる飛沫も、まるで重力から解放されたかのように、自由に飛び散ります。見ている私の体も、軽くなってくるかのよう。無重力という言葉によって、地球規模で滝を感じる句となりました。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

2021.07.12 放送

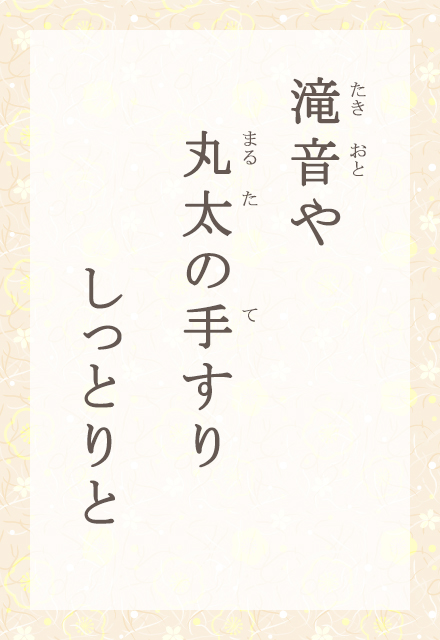

滝は年中見られますが、暑い夏にも涼しさが感じられることから、俳句では夏の季語となっています。涼を求めて山道を歩けば、滝の音が聞こえてきました。険しい道に設置されていたのは、ワイルドな丸太の手すり。すがれば、滝の気配にしっとりと湿っています。音や手触りといった感覚を通して、山の空気がたっぷりと伝わります。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

2021.07.09 放送

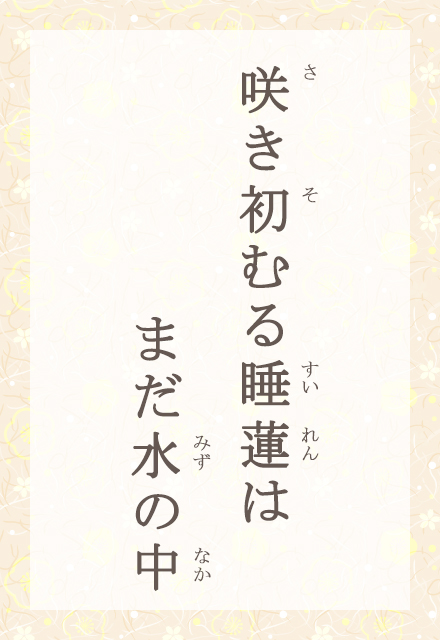

「睡蓮」は水に浮かぶような姿で咲く花です。日中に花を開き、夕方には静かに閉じます。つまり夜は水の上で眠っている、というところから睡蓮と名付けられました。「未草」は日本に自生する睡蓮で、未の刻すなわち午後二時ごろ花を開くので、こう呼ばれています。この句は、ちょうど今ごろの咲き初めの睡蓮。水の底から伸びた茎が、まだ水面に達しない段階で早くも花が咲き初めています。

(監修:池内)

音声で俳句を聞く/止める -

2021.07.08 放送

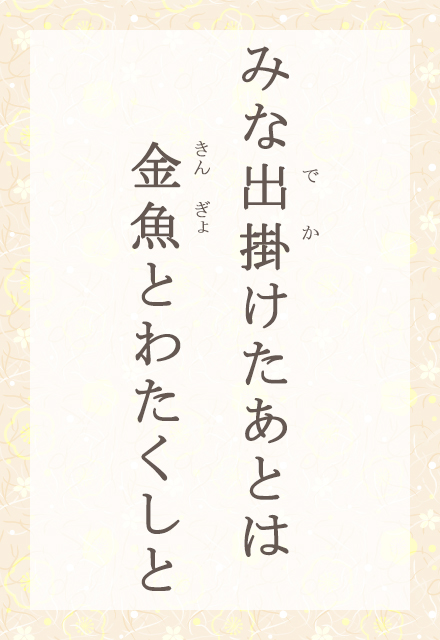

「金魚」は鑑賞用に鮒から作り出された変種で、16世紀の初めに中国から伝わったといわれます。色は、紅、白、黒など、さまざまな新種が作り出されています。呼び名も和金、琉金、出目金など多様です。金魚鉢の中をゆっくりと泳ぐ金魚は、何ともいえない涼しさを感じさせてくれます。作者は家族がみなお出掛けした時間を、金魚を眺めながらゆったりと過ごしています。

(監修:池内)

音声で俳句を聞く/止める -

2021.07.07 放送

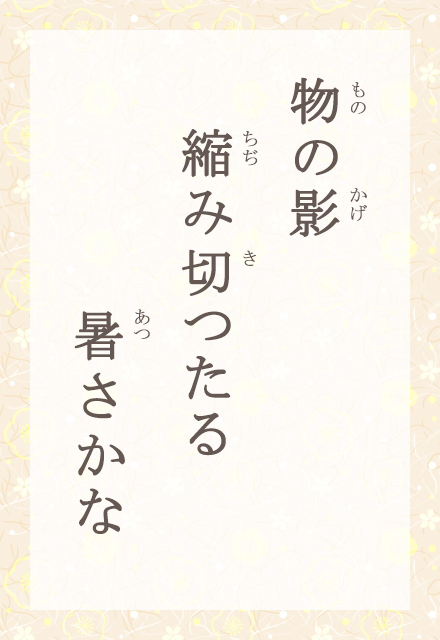

きょうは二十四節気の小暑。極暑、炎暑、溽暑などとも呼ばれる、真夏の暑さが最も厳しい季節を迎えました。日本の暑さは、ただ気温が高いだけでなく、湿度が加わって蒸し蒸しする暑さだといわれています。この句は、日本の暑さを影の長さという視覚でとらえたもの。真夏は太陽がほぼ真上にあるため、物の影は一年で最も短くなります。「縮み切つたる」の中七が、見た目にも暑さを感じさせます。

(監修:池内)

音声で俳句を聞く/止める -

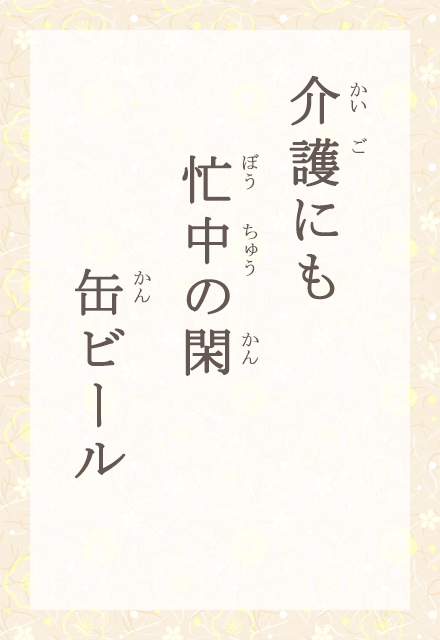

2021.07.06 放送

ビールは今や季節を問わず盛んに飲まれますが、よく冷えたのを一気に飲み干す快さは、やはり夏にこそふさわしい感じがします。特にさまざまな「缶ビール」が販売されることで、従来よりも手軽に飲めるようになりました。作者は長年病床にある奥さんの介護をしながら、家業に俳句に多忙な日常を送っている方。奥さんが眠りにつくのを見届けたあとの一本の缶ビールが、何よりの息抜きのようです。

(監修:池内)

音声で俳句を聞く/止める -

2021.07.05 放送

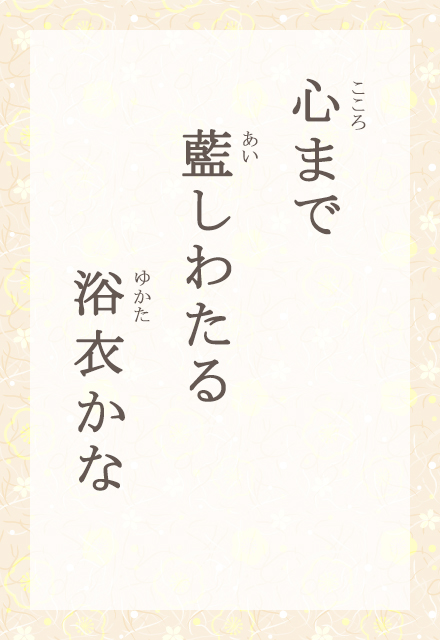

「浴衣」は、もともとは入浴のときに着る湯帷子。湯上がりに素肌に着るものでした。やがて真夏の普段着や、ちょっとお洒落な外出着としても着られるようになりました。藍の香の漂う浴衣を、きりっと着こなした女性の姿は、見た目にも涼しげです。いわばバスタオルのような役割から、真夏のお洒落着にまで進化した浴衣の魅力を、しみじみと味わわせてくれる一句です。

(監修:池内)

音声で俳句を聞く/止める -

2021.07.02 放送

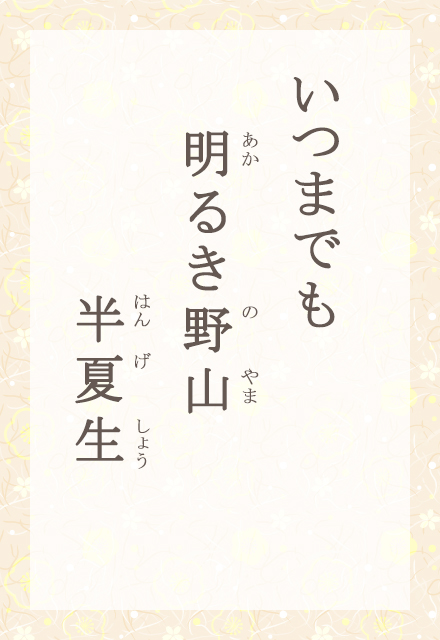

夏至から十一日目の今日は、半夏生です。農業ではこのころまでに田植を終わらせる、季節の目安でした。植えた稲が、蛸の吸盤のようにしっかり根付くようにと、半夏生には蛸を食べる習慣があります。夕暮れのときを迎えた野山にも、まだ明るく日差しがゆきわたっています。草木もいきいきと茂る、夏の盛りです。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

2021.07.01 放送

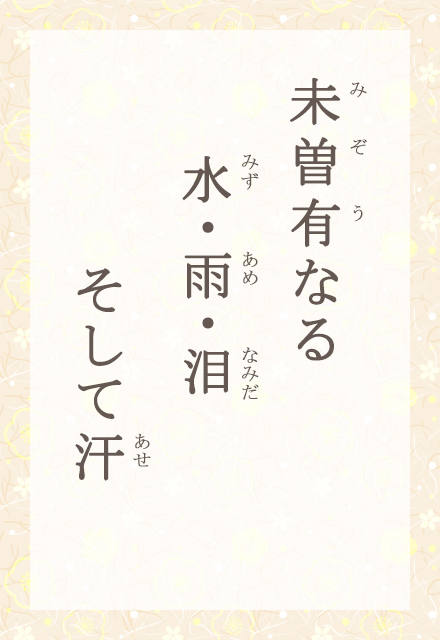

平成三十年の夏、西日本を大豪雨が襲い、愛媛にも甚大な被害が及びました。この句はその実体験を詠んだものです。吉田町にあった作者の自宅も、浸水の被害に遭いました。災害をもたらす雨も、悲しみの泪も、復旧作業で流す汗も、すべて水です。未曽有の災害を前に、悲しみと向き合い、前を向いて生きる姿が、「汗」という季語に託されました。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める

テレビ愛媛ではみなさまから

俳句を募集しています!

応募は締め切りました

応募フォーム、メールアドレス、ハガキの中からご応募ください。メールアドレス、ハガキでのご応募は、お題を含む俳句(ふりがな)・氏名(ふりがな)・住所・電話番号・メールアドレスを記載してお送りください。一人何句でも応募可能です。選ばれた俳句は、EBC Live News「きょうの俳句」コーナーでの放送のほか、テレビ愛媛のホームページ等で紹介します。作者の氏名(ペンネームの場合はペンネーム)、お住いの市町名(ジュニアの場合は学校名)も紹介されます。

(採用された方には放送日を事前に連絡し、記念品を贈らせていただきます。)

※俳句の募集は、毎月第2月曜日、午後6時から開始します。

応募規約

・応募作品は未発表で、ご自身の作品(著作権がご自身にある作品)に限ります。

・他人の作品に著しく類似、または他人の作品の盗用など、第三者の権利を侵害する可能性があると判断した場合は、応募の対象外とします。

・テレビ愛媛は応募作品による権利の侵害等に対し、一切の責任を負いません。

個人情報の取り扱いについて

頂いた個人情報は、優秀句に選ばれた方への事前連絡並びに記念品をお送りする際にのみ使用させて頂きます。

メールアドレスからの応募:

ハガキからの応募:

〒790-8537 テレビ愛媛「きょうの俳句」係

掲載されている句がランダムで再生されます

すべて聞く/止める