2019年8月の俳句

-

2019.08.30 放送

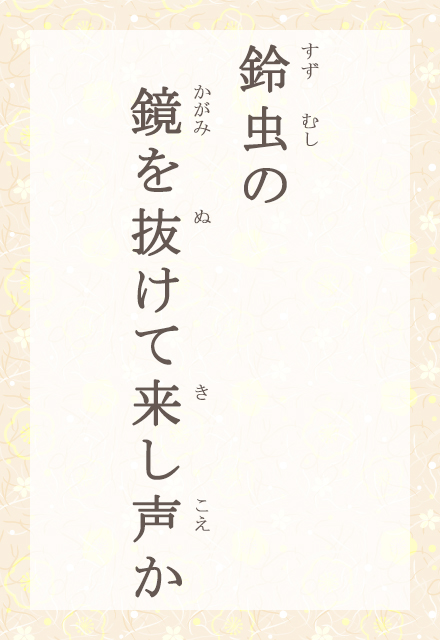

草むらなどの地面に棲息し、西瓜の種に似た黒っぽい体の「鈴虫」。鳴くのは雄で、垂直に立てた翅を左右に細かく震わせ、リーン、リーンと鈴を振るような済んだ美しい音色を奏でます。鈴虫を籠に入れて飼い、鳴き声を愛でることは平安時代から行われていました。古来、光を集める鏡は最も尊い神や権威の象徴とされ、「鏡を抜けて来し声か」は、鈴虫の鳴き声への最高の褒め言葉ではないでしょうか。

(監修:池内)

音声で俳句を聞く/止める -

2019.08.29 放送

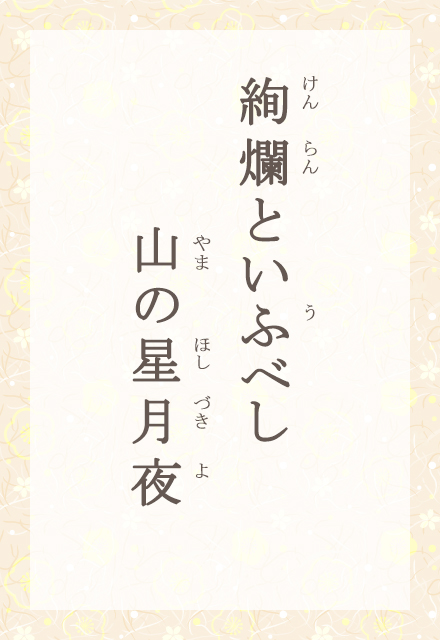

月のない夜の空が、星明りで月夜のように明るいことを「星月夜」といいます。秋の夜空の星の輝きの美しさを愛でる季語です。現代生活、ことにビルの明かりなどの多い都会では、まず経験することができませんが、これは高い山の頂から望む星月夜です。作者は登山家としても知られている方だけに、このような絢爛というべき星月夜を、たびたび見ておられるのでしょう。

(監修:池内)

音声で俳句を聞く/止める -

2019.08.28 放送

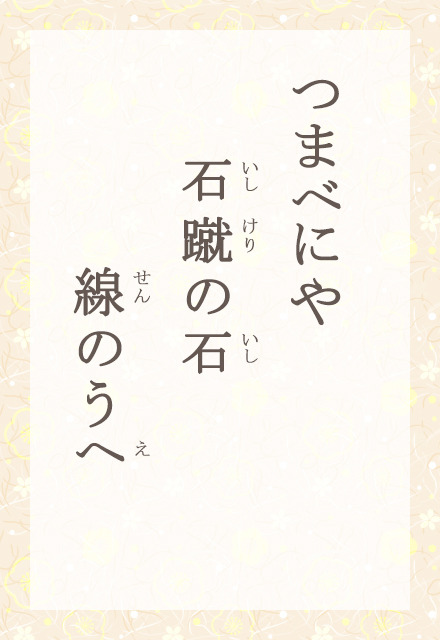

東南アジア原産の鳳仙花は、古く室町時代に日本に入ってきました。別名を「つまべに」あるいは「つまくれない」というのは、子どもたちがこの花で爪を染めて遊んだことに由来します。日本や韓国では、歌謡曲にもよく登場する花です。鳳仙花の咲く広場で、子どもたちが石蹴に興じています。蹴られた石がぴたりと線の上で止まりました。蹴った子の爪も赤く染められているようです。

(監修:池内)

音声で俳句を聞く/止める -

2019.08.27 放送

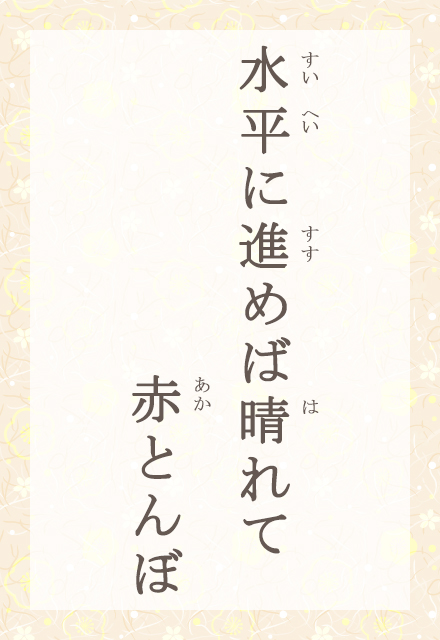

蜻蛉は日本の秋を象徴する昆虫。なかでも「赤とんぼ」は、ほかの蜻蛉にやや遅れて現れるのは、初夏に羽化して山へ移動し、涼しくなり始めると赤くなって平地へ降りて来るからです。秋茜とも呼ばれる赤とんぼが、棒のような細長い胴体から伸びた四枚の翅を自由自在に使って、すいすいと水平飛行をしています。その向こうには晴れた秋の空が広がっています。

(監修:池内)

音声で俳句を聞く/止める -

2019.08.26 放送

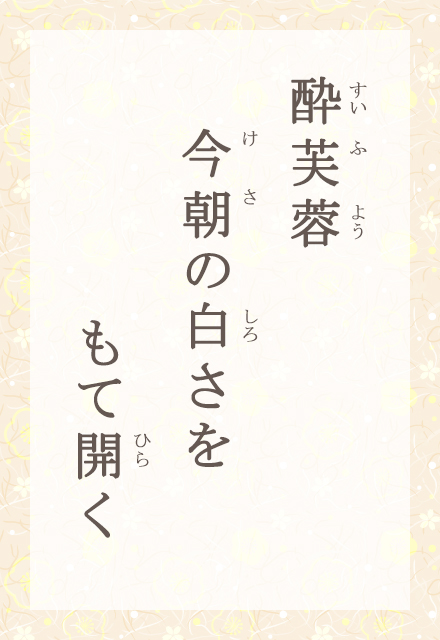

芙蓉はアオイ科の落葉低木で、薄紅や白の五弁の花を愛でるため、庭先などによく植えられます。今の季節に咲く花は、楚々とした風情の中に美女のような艶っぽさがあります。なかでも「酔芙蓉」は、朝の咲き始めには白く、午後はピンク色、夕方にはさらに赤くなります。この句は、酔芙蓉の朝の白さを強調することで、夕方の酔ったような赤い色を暗示しているようです。

(監修:池内)

音声で俳句を聞く/止める -

2019.08.23 放送

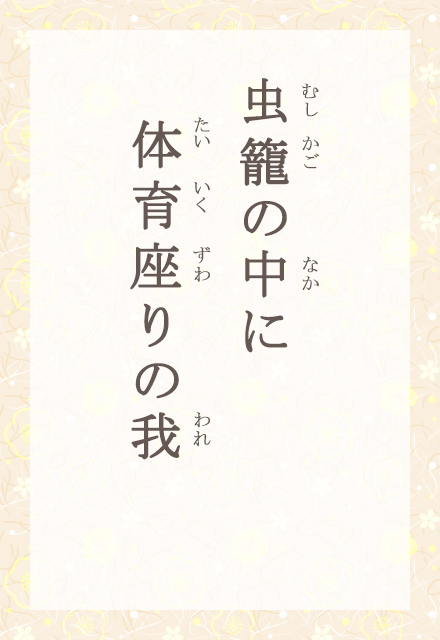

今年の第22回俳句甲子園、優秀賞の一句です。虫籠は秋の季語、鈴虫やこおろぎなど鳴く虫をつかまえて、その声を愛でるものです。虫籠には虫がいるはずですが、作者は囚われた世界の中に、私を見つけました。虫籠の中に、制服の少女が、体育座りでぽつんと座っているイラストを想像してみてください。どこかさみしく、切ないですね。いつか、籠の窓がひらかれ、外の世界へ自由に飛び出していける朝が訪れますように。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

2019.08.22 放送

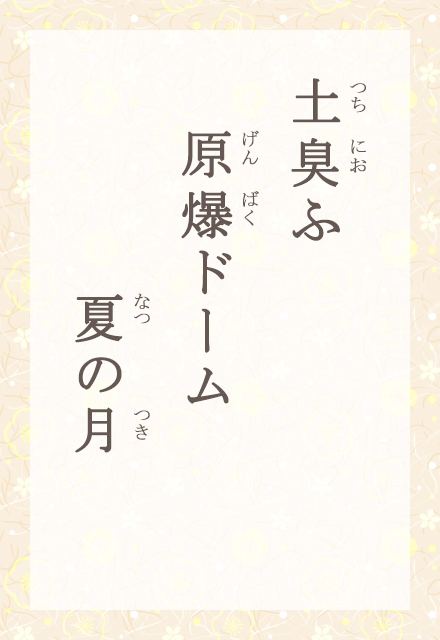

今年の第22回俳句甲子園、優秀賞の一句です。原爆投下から七十四年。骨組をあらわに立ち続ける原爆ドームは、人間の愚かさと命の尊さを語り継ぐモニュメントとして、今も私たちに、平和への意志を問いかけています。レンガ造りのドームに残る生々しい土の匂いは、訪れる人それぞれに、さまざまな記憶を喚起させるでしょう。今も昔も変わらない夏の月の涼しい光が、八月の広島を照らします。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

2019.08.21 放送

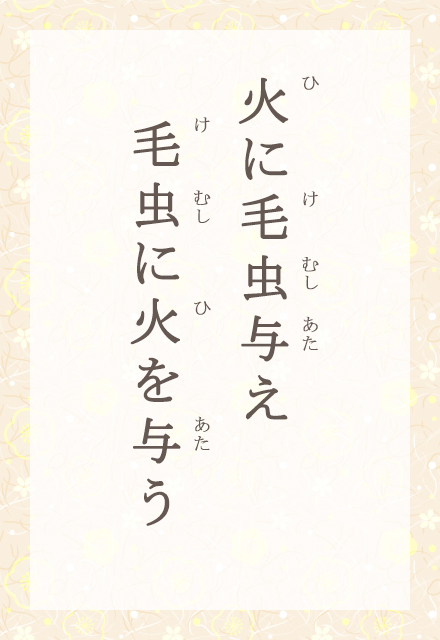

今年の第22回俳句甲子園、優秀賞の一句です。兼題、夏の季語「毛虫」で詠まれました。害虫である毛虫は、駆除するために集めて焼きます。火に毛虫を放り込むとき、これは火に毛虫を与え、また毛虫に火を与えることでもあるのだと、ふと箴言めいた言葉が脳裏をよぎりました。火の中でもだえる命を神様のように見下ろすとき、人間の残酷さがむきだしになります。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

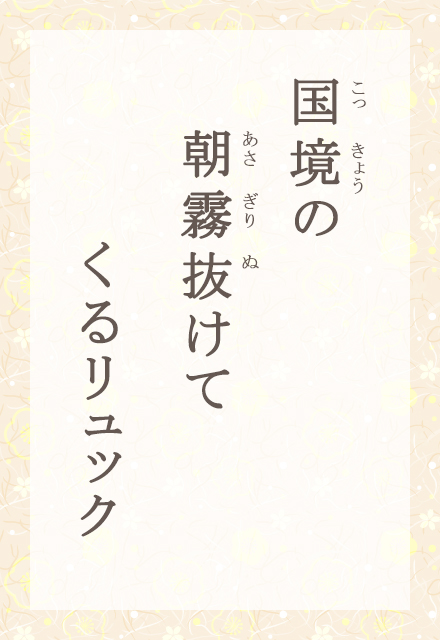

2019.08.20 放送

今年の第22回俳句甲子園、優秀賞の一句です。国境に立ち込める霧を抜けると、明るい朝日の世界が待っていました。登山かもしれないし、国を追われた難民の現実かもしれません。国同士が対立を深め、混迷を極める時代の中で、リュック一つにすべてを詰めて新たな一歩を踏み出します。どんな夜でも必ず明け、どんな霧でも抜け出せるはず。国や社会に縛られず、これからの時代をかろやかに生きてゆく、自由の匂いに満ちた作品です。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

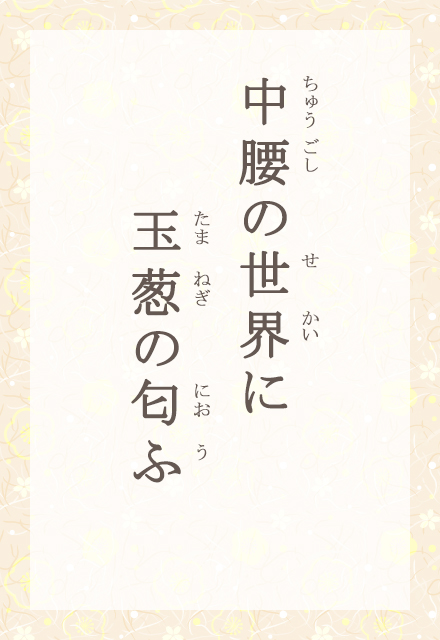

2019.08.19 放送

今年の第22回俳句甲子園、最優秀賞・文部科学大臣賞には、幅広い解釈のできる不思議な一句が選ばれました。軒に干す玉葱の下、中腰で作業する土の匂いかもしれません。あるいは中腰の姿勢をとったとき、ふと生活を象徴する玉葱の匂いがした、日々の本質を捉えた句とも読めます。さらには、世界そのものが中腰であると解釈すれば、不自然で中途半端な時代を描いたとみるのも面白いでしょう。まさに玉葱のような、重層的な一句です。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

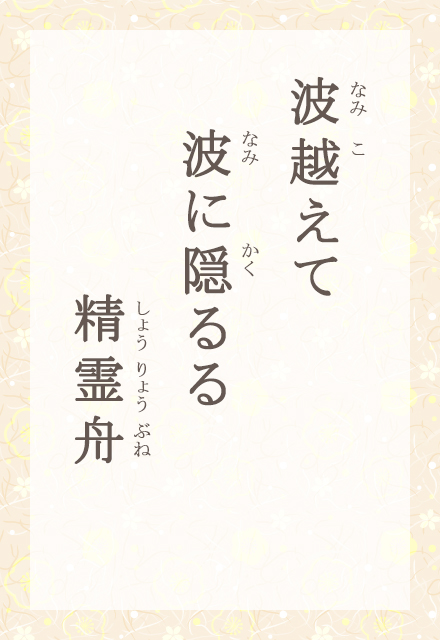

2019.08.16 放送

きょう十六日は送り盆。ご先祖の霊をふたたびあの世へ見送るため、送り火を焚いたり「精霊舟」を川や海へ流したりします。精霊舟は真菰などで作った舟にお供えの茄子や胡瓜の馬や団子などを載せ、蝋燭を灯して流します。この句は海へ流される精霊舟。波に揺られて傾きながら、沖へ沖へと漂ってゆく様子を、作者は精霊舟が見えなくなるまで見送っています。

(監修:池内)

音声で俳句を聞く/止める -

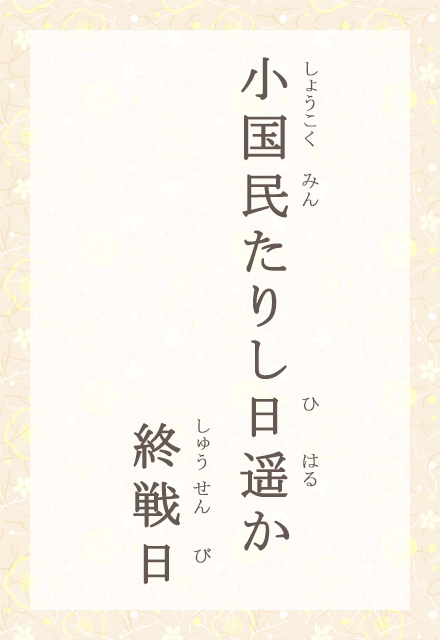

2019.08.15 放送

八月十五日は第二次世界大戦の終結した終戦記念日。「終戦日」ともいいます。74年前のこの日、正午にラジオで放送された昭和天皇の詔勅によって、国民は日本の敗戦を知りました。当時は国民学校と呼ばれていた小学校の三年生であった作者は、小国民として軍国教育を受けていたあの日のことを、今もありありと思い浮かべています。

(監修:池内)

音声で俳句を聞く/止める -

2019.08.14 放送

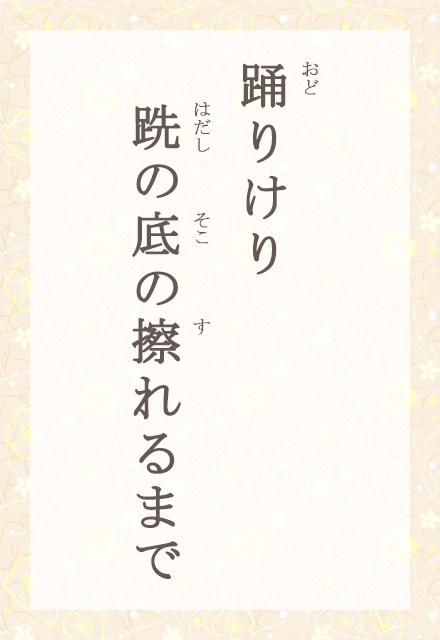

俳句では「踊」というだけで盆踊を意味します。盆踊は一遍上人の念仏踊から始まったといわれ、お盆にあの世から帰って来る先祖の霊を慰め、また送り返すために、こちらの世の者が集って歌い踊るもの。各地に地方色豊かな盆踊が伝わっており、阿波踊などは特に有名です。この句の踊子は、素足に草鞋穿きで踊り続けているのでしょう。踊子の足の擦れ方に注目している一句です。

(監修:池内)

音声で俳句を聞く/止める -

2019.08.13 放送

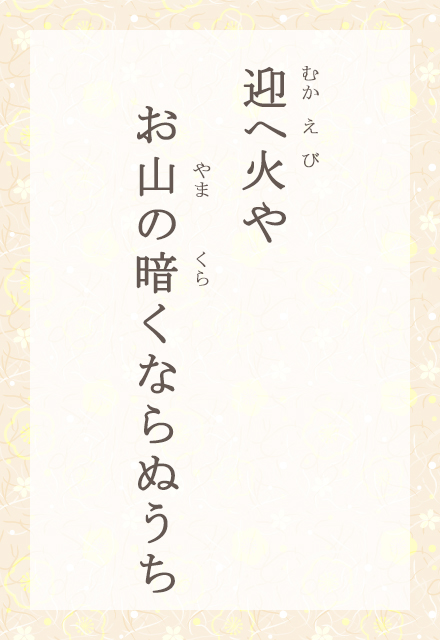

今日から月遅れのお盆。今年は旧暦とぴったり一致しています。十三日の夕方、ご先祖の霊をお迎えするために家の戸口などで焚くのが「迎え火」。麻の茎である苧殻がよく使われます。ご先祖が迷わないように、道を明るく照らすものです。この句の霊は、お山の方から見えるのでしょう。「お山の暗くならぬうち」に、亡くなった肉親を思う心がこめられています。

(監修:池内)

音声で俳句を聞く/止める -

2019.08.12 放送

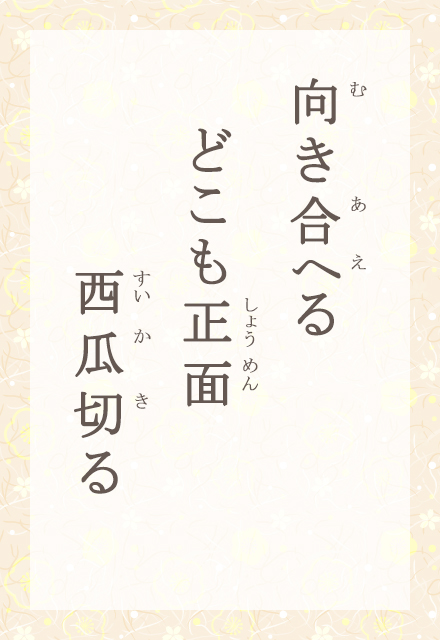

「西瓜」といえば、暑い夏の盛りに冷やして食べるものと思われがちですが、本来は立秋を過ぎてから出まわるもので、秋の季語です。原産地は南アフリカで、大きな図体や鮮やかな縞模様も炎熱の国を思わせます。西瓜はどこから見ても同じ姿のボールのような形で、どの方向からも真二つに切ることができます。「どこも正面」とは、言い得て妙ですね。

(監修:池内)

音声で俳句を聞く/止める -

2019.08.09 放送

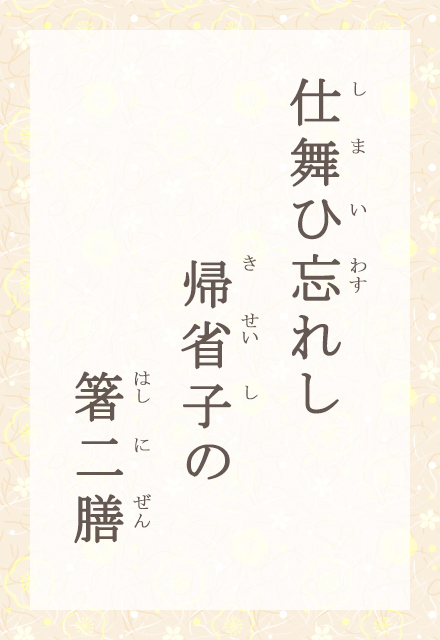

夏休みに帰省していた子らも生活へと戻ってゆき、またいつもの静かな暮らしが始まりました。ごはんを食べて、片づけて。そのときふと、箸立てにまだ、子どもたちの箸が残っているのに気づきました。二膳ですから兄弟二人、揃って帰省していたのです。数日前までのにぎやかな食卓が、懐かしくよみがえります。また、いつでも、待っとるけんね。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

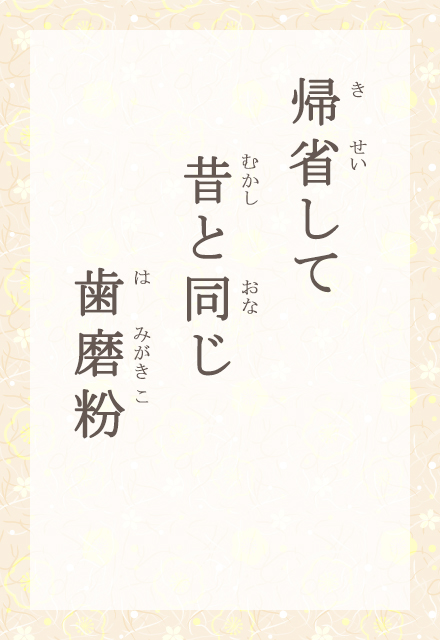

2019.08.08 放送

帰省の時間は、日常の喧騒から切り離され、おだやかに過ぎてゆきます。昔と同じ空、昔と同じ蝉の声、昔と同じ歯磨き粉。めまぐるしく変わりゆく日々の中で、変わらないものを見つけたときには、ほっと嬉しくなるものですね。世の中の流れから取り残されたような実家に一抹のさびしさも感じつつ、押し寄せる懐かしさに、しばし心をゆだねます。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

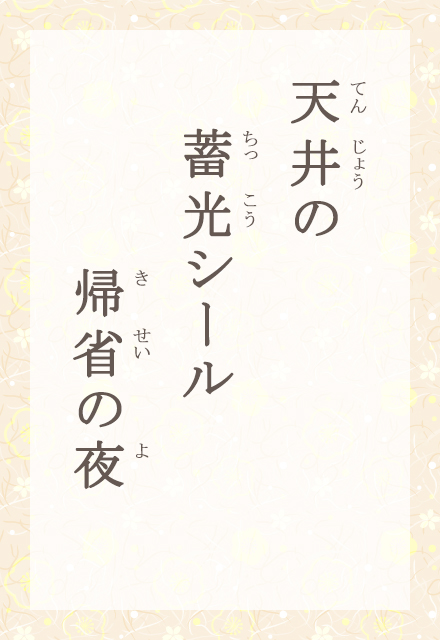

2019.08.07 放送

久しぶりに帰省した夜、自分の部屋で眠ろうと電気を消すと、かつて天井に貼った蓄光シールが、ぼんやり光るのを見つけました。昔のままに残された実家の部屋は、時間が止まったようで、不思議な気持ちになるものですね。この天井を眺めながら、悩み夢見た青春時代。その日々を証明するひとかけらとして、シールは今も、変わらず光っています。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

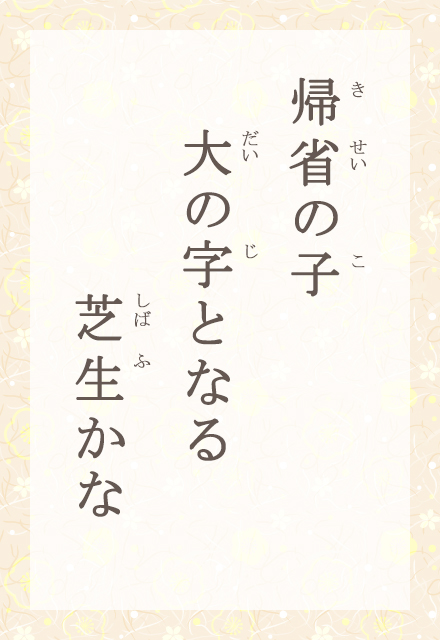

2019.08.06 放送

夏休み、久々に帰ってきた子が、芝生の上で大の字になり、のびのびとふるさとを満喫しています。放り出された手足は、ぐーんと伸びて、すっかり大人。しかし、解放感の裏側には、ふだんの日々の窮屈さが垣間見えます。都会の暮らしに少し疲れた目には、芝生の上の青空が、心地よく広がることでしょう。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

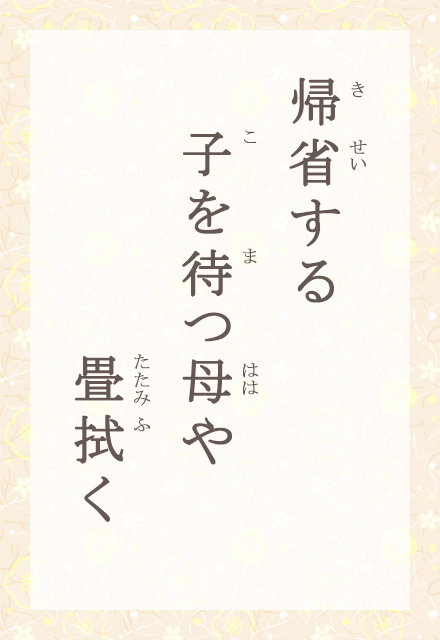

2019.08.05 放送

夏休みの休暇を利用して、ふるさとへ帰る「帰省」も、夏の季語です。久しぶりに帰ってくる子のために、あれこれ準備をする母。パジャマやふとんを整えて、好きな食べ物も用意して。あとは待つだけになると、なんとも手持無沙汰です。少しでも部屋をきれいにしておこうと、畳を拭いてみたりして、今か今かと「ただいま」の声を待つ、母の愛です。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

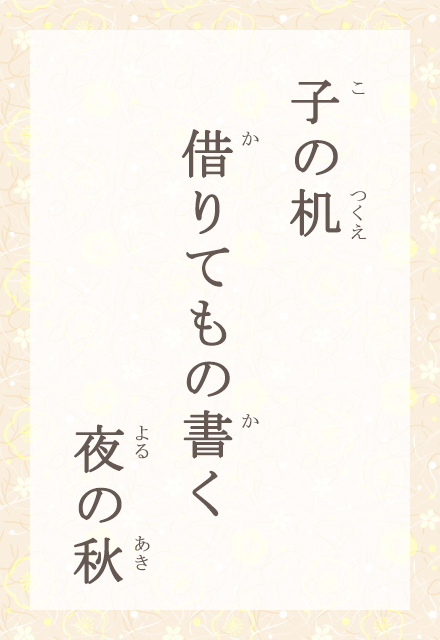

2019.08.02 放送

晩夏、日中はまだ厳しい暑さなのに、夜になると秋の気配が漂ってくる。そうした晩夏の夜を「夜の秋」といいます。秋の夜のことではありません。夏の峠を越えた安堵と、もうそこまで来ている秋を待ち望む心の感じられる季語です。作者は何か急ぎの仕事が入ったのでしょうか。手近なお子さんの机を借りて原稿を書く夜の部屋にも、秋の兆しが忍び寄っているようです。

(監修:池内)

音声で俳句を聞く/止める -

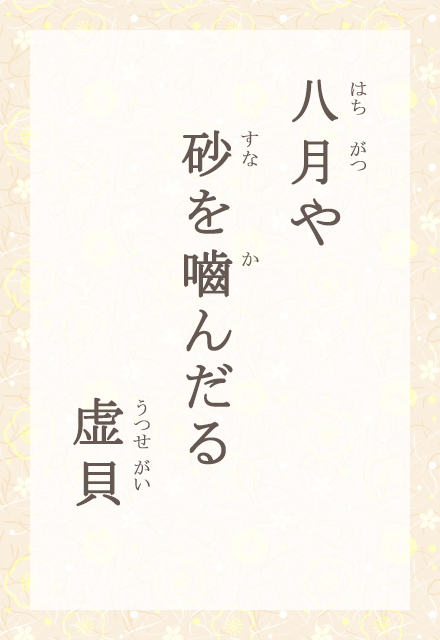

2019.08.01 放送

今年も、はや八月に入りました。夏休みということもあり、夏の最中と思われがちですが、来週はもう立秋。「八月」は秋の季語となっています。まだしばらくは猛暑が衰えをみせませんが、海や山には少しずつ秋の気配がしのび寄って来る頃です。中身の抜けた空の貝殻がむなしく砂を嚙んでいる姿に、作者は八月ならではの風情を見ているようです。

(監修:池内)

音声で俳句を聞く/止める

テレビ愛媛ではみなさまから

俳句を募集しています!

「石鹸玉」 です

応募フォーム、メールアドレス、ハガキの中からご応募ください。メールアドレス、ハガキでのご応募は、お題を含む俳句(ふりがな)・氏名(ふりがな)・住所・電話番号・メールアドレスを記載してお送りください。一人何句でも応募可能です。選ばれた俳句は、EBC Live News「きょうの俳句」コーナーでの放送のほか、テレビ愛媛のホームページ等で紹介します。作者の氏名(ペンネームの場合はペンネーム)、お住いの市町名(ジュニアの場合は学校名)も紹介されます。

(採用された方には放送日を事前に連絡し、記念品を贈らせていただきます。)

※俳句の募集は、毎月第2月曜日、午後6時から開始します。

応募規約

・応募作品は未発表で、ご自身の作品(著作権がご自身にある作品)に限ります。

・他人の作品に著しく類似、または他人の作品の盗用など、第三者の権利を侵害する可能性があると判断した場合は、応募の対象外とします。

・テレビ愛媛は応募作品による権利の侵害等に対し、一切の責任を負いません。

個人情報の取り扱いについて

頂いた個人情報は、優秀句に選ばれた方への事前連絡並びに記念品をお送りする際にのみ使用させて頂きます。

メールアドレスからの応募:

ハガキからの応募:

〒790-8537 テレビ愛媛「きょうの俳句」係

掲載されている句がランダムで再生されます

すべて聞く/止める