2017�N8���̔o��

-

2017.08.31 ����

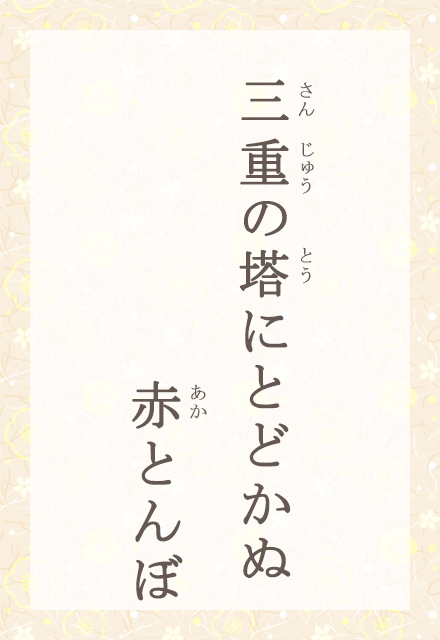

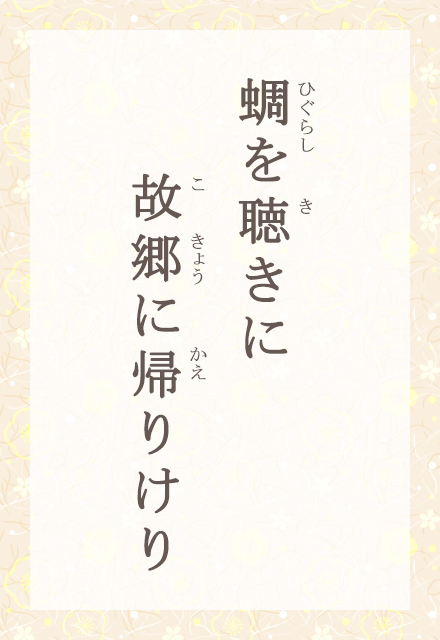

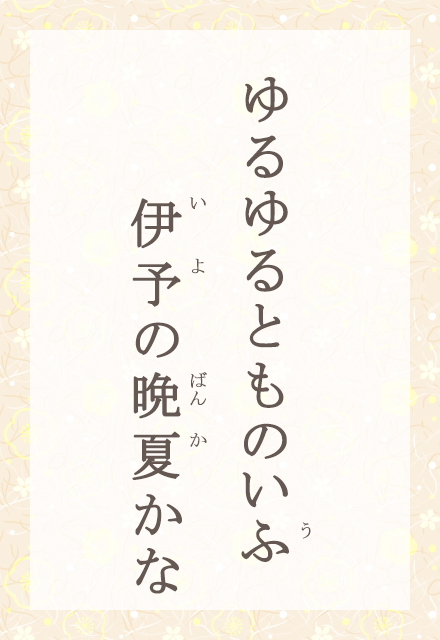

�u�ԂƂ�ځv�ƌĂ��̂̐Ԃ���x�ɂ́A�������̎�ނ�����܂����A���{�ɂ����\�I�Ȃ̂́u�H���v�ł��B�H���͘Z������A���ӂʼnH�����A�����R�ֈړ����ĉĂ��߂����܂��B�������Ȃ�n�߂邱�̋G�߂ɂ́A�Ԃ��Ȃ��Ă��Ƃ̕��n�֍~��Ă��܂��B��҂����N���߂Č�������x�́A�����̎O�d�̓��ɂƂǂ��Ȃ����炢�́A������ł��܂��B

�i�ďC�F�r���j

�����Ŕo����^�~�߂� -

2017.08.30 ����

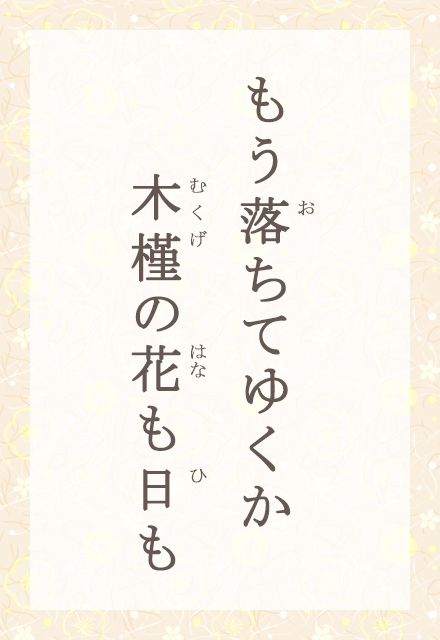

�c���̑������ŁA�ڂ���H�̖K������������Ă����̂��u�؞ۂ̉ԁv�B�A�I�C�Ȃ̗��t��Ŏ�ނ������A��Ȃǂɂ悭�A����Ă��܂��B�Ԃ͒��J���āA�[�ׂɂ͈ނ�ł��܂��̂Ł��ۉԈ꒩�̖����ƁA�͂��Ȃ����̂̚g���ɂ��Ȃ��Ă��܂��B�^�Ăɔ�ׂĂ��Ȃ葁���Ȃ������̓���B�������ލ��ɂ́A�؞ۂ̉Ԃ��ނ݁A�₪�ė����Ă䂫�܂��B

�i�ďC�F�r���j

�����Ŕo����^�~�߂� -

2017.08.28 ����

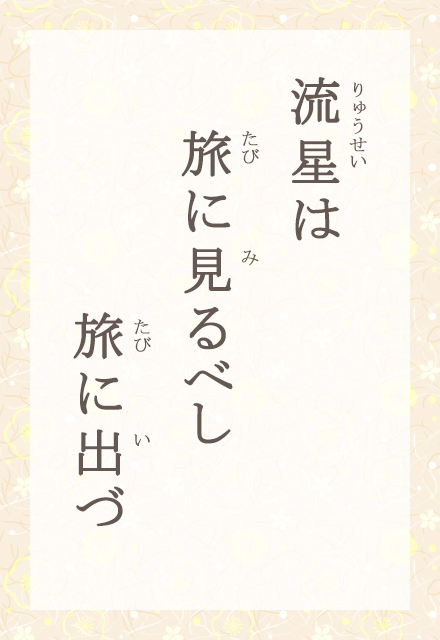

�F���o�ƌĂ�镨�����n���̑�C���ɔ�э���ŁA���C�Ō����錻�ۂ��u�����v�B���ɏH�͑�C������ł��đ��������܂��B(�����̃y���Z�E�X�������Q�A�\���̃I���I���������Q�Ȃǂ��m���Ă��܂��B�j�s��𗣂�āA���̐�����Ō��闬���Q�͂Ƃ�킯��ې[�����́B��҂́A���������邽�߂ɂ����ɏo��ׂ����Ƃ��l���̂悤�ł��B

�i�ďC�F�r���j

�����Ŕo����^�~�߂� -

2017.08.25 ����

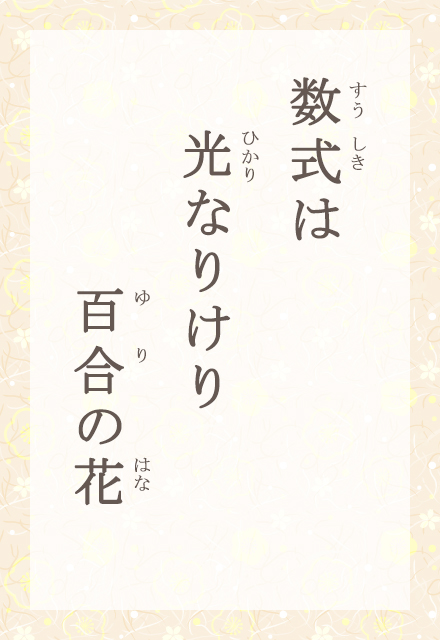

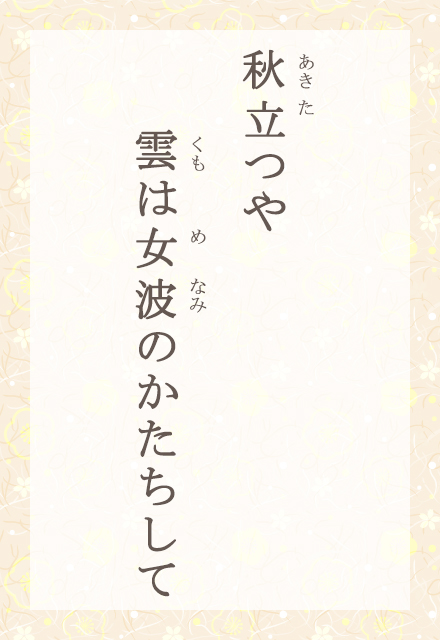

�V���w�҂̃K�����I�E�K�����C�́u���w�͐_�l���������A���E�̐v�}���v�Ƃ����܂����B�����́A�ł��Ƃ炵�o�����̂悤�ɁA���E�̍\���𖾂炩�ɂ��܂��B�^�����ȕS�����A�Ă̓������𗁂тāA�܂�Ō����̂��́B�������Ƃ͉����Ƃ����₢�ɓ�����A�N�w�I�Ȉ��ł��B

�i�ďC�F�_��j

�����Ŕo����^�~�߂� -

2017.08.24 ����

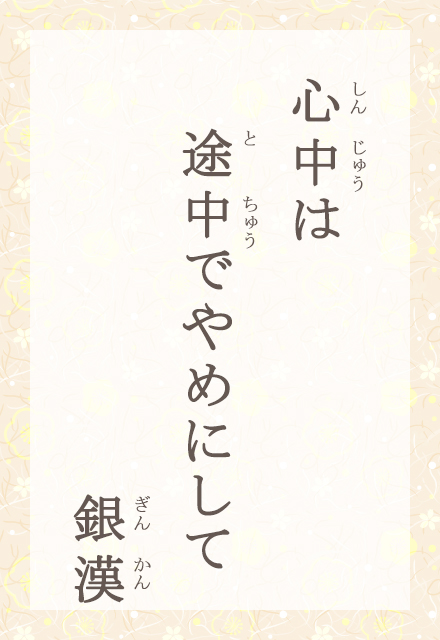

�S����I�Ԃقǎv���߂Ă����̂ɁA�������V�̐�������ƁA�Ȃ��ǂ��ł��悭�Ȃ����̂ł��B�����铹��I�тȂ��������ɁA��͂͐ɂ��݂Ȃ��P���܂��B�l�������邱�ƁA���܂�Ď��ʂƂ������ƁA���R�̒��Ő����邱�Ɓc��ȃe�[�}���l�܂����A�t�̈��ł��B

�i�ďC�F�_��j

�����Ŕo����^�~�߂� -

2017.08.23 ����

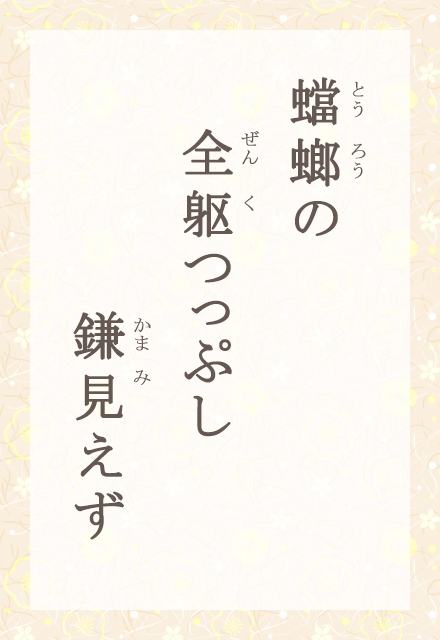

�奁E���܂���́A�댯��������ƁA�̂��Čx�����܂��B�˂��������̂̉��ɉB��āA�ő�̕���ł��銙�������܂���B�u�������v�Ɣے�`���g�������ƂŁA�������āA���̑��݊������܂�܂����B���܂���̃��A���ȋْ������A���t�Ő��m�Ƀf�b�T���������ł��B

�i�ďC�F�_��j

�����Ŕo����^�~�߂� -

2017.08.22 ����

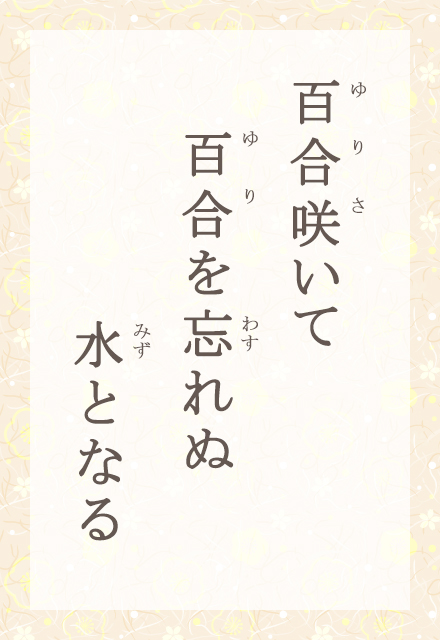

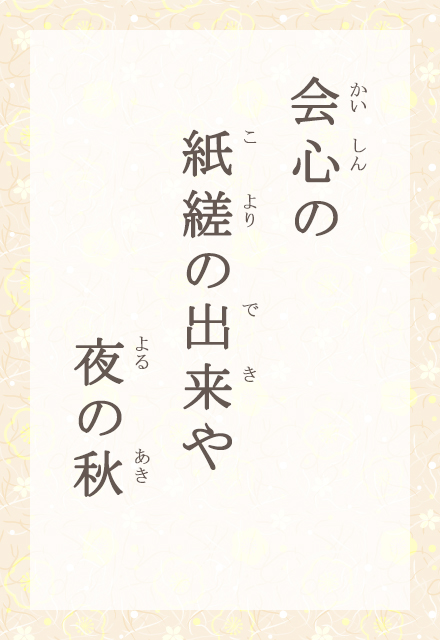

�N�����A�S�̒��ɖY����Ȃ��v���o������܂��B��҂́A�����܂��A���̓����ɍ炢���S���̂��Ƃ���r�ɋL�����Ă���̂��A�Ƒz�����܂����B�S���́A�p�����h�ō���������Ԃł��B�ڂ݂������S�����ԂЂ炭�Ƃ��A�l�Ԃ��A�S�����f�����ʂ��A���̔������ɐS�D���邳�܂��\������܂����B

�i�ďC�F�_��j

�����Ŕo����^�~�߂� -

2017.08.21 ����

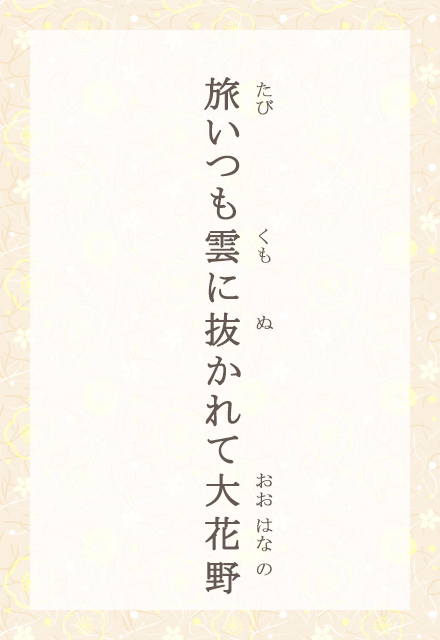

���N�̔o��b�q���̍ŗD�G�܂ɑI�ꂽ�o��ł��B���l���A��䂭�_�����A�H�̉Ԗ������Ă䂫�܂��B�i�̐l�̐��s���o�l�̏����m�Ԃ��A�����������ɐ����܂����B�j���̎�������l�́A�_�ɒǂ�������Y��Ȏ��R�Ɉ��|����Ȃ���A�V�������t�����߁A�y���ޕ���ڎw���܂��B���Ƃ����傫�ȃe�[�}���A���ʂ���r���Ր����]������܂����B

�i�ďC�F�_��j

�����Ŕo����^�~�߂� -

2017.08.18 ����

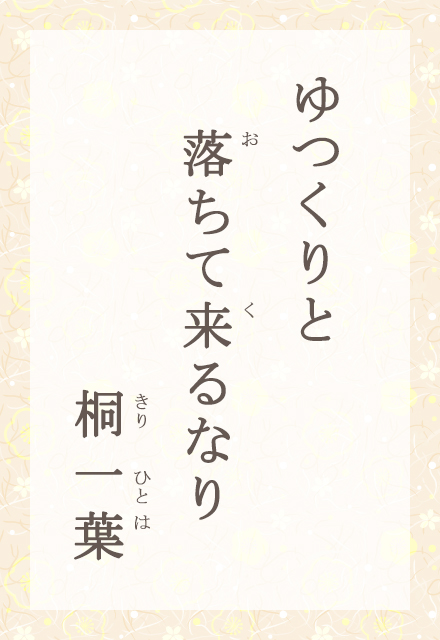

�X�Ƃ��Ă����˂̗t���A���ɗU����悤�ɂӂ��Ɨ����镗��ɁA�H�̖K���������B�Â��͒����̓��̎���̎��ɂ��r�܂ꂽ�`���I�ȏ��A�o��ł́u��t���v�u�ˈ�t�v�Ƃ����G��Ƃ��Ē蒅���܂����B���̋�́A�u�����Ɨ����ė���Ȃ�v�Ƃ����f���ȕ\���ɁA�˂̗t�̑傫����F�܂Ō����ė���悤�ȋC�����܂��B

�i�ďC�F�r���j

�����Ŕo����^�~�߂� -

2017.08.17 ����

�o��ł́A�P�Ɂu�����v�Ƃ����ΉĂ̏����̒��Ŋ�����������̂��Ƃł��B����ɑ��A���H���߂��Ă��犴����A�ĂƂ͈Ⴄ���݂��݂Ƃ������������u�V���v�u���V���v�Ƃ����܂��B�������Ă��߂��āA����ƏH�������Ƃ������g�̎v�������߂�ꂽ�G��ł��B���̗���ɒЂ��Đ����L�ɂ��A�V���̋G�߂炵������̌�������ł��B

�i�ďC�F�r���j

�����Ŕo����^�~�߂� -

2017.08.16 ����

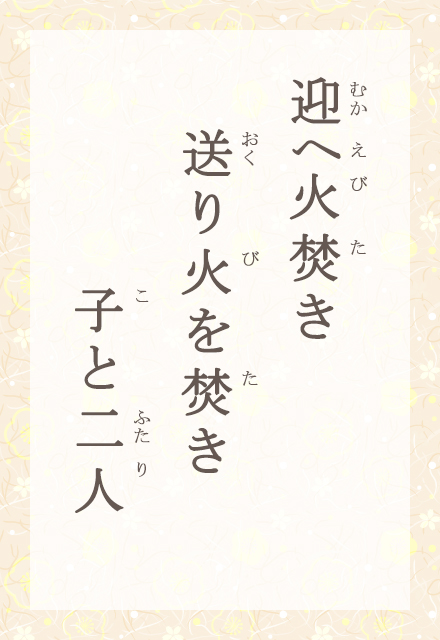

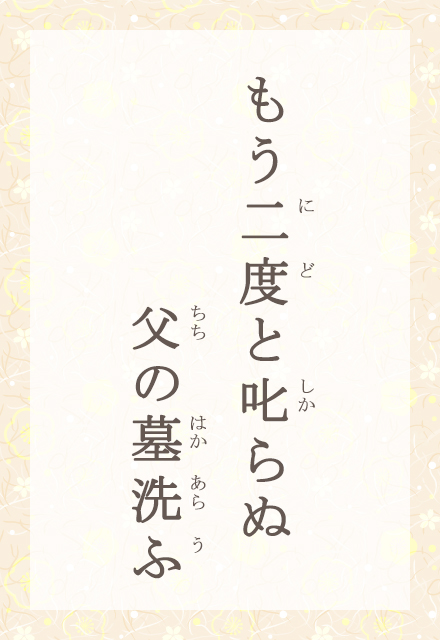

���傤�͂��~�̑���̓��ł��B���̐��ɖ߂��ė��Ă�����c�̗���A�ފ݂֑��邽�߂ɕ����̂��u����v�B�Ƃ̖�O�ň��k�Ȃǂ��A���삪�A�邽�߂̓����Ƃ炷���̂ł��B��҂́A�}����������A���q����Ɠ�l�����łЂ�����ƕ����Ă��܂��B�₵���̒��ɂ��A���݂��݂Ƃ������̊�������᱗��~�̏�i�ł��B

�i�ďC�F�r���j

�����Ŕo����^�~�߂� -

2017.08.15 ����

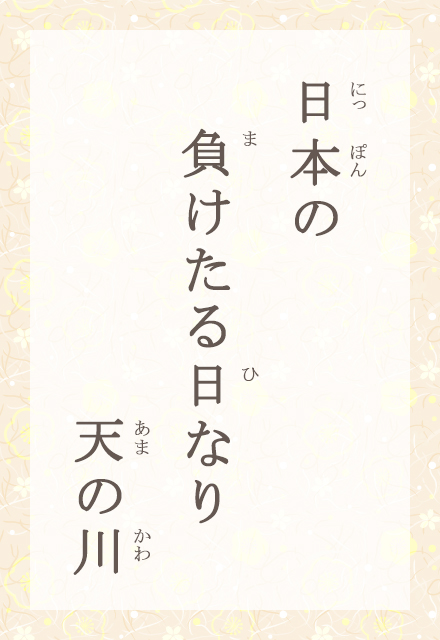

8��15���͓��{���������~�����A����E��킪�I��������B72�N�O�̂��̓��A�푈���I������Ƃ��������{�͕������̂��A�Ƃ������Ƃ�Y��܂��Ƃ����v���̂��ӂ����ł��B�i���������V�̐�̔������P���n�߂鍠�B�j�����āu�V�̐�v���G��Ƃ��邱�ƂŁA���{��8��15����N�₩�ɕ����яオ�点�Ă��܂��B��҂͏��R�s�ɂ��Z�܂��̔o�l�ł��B

�i�ďC�F�r���j

�����Ŕo����^�~�߂� -

2017.08.14 ����

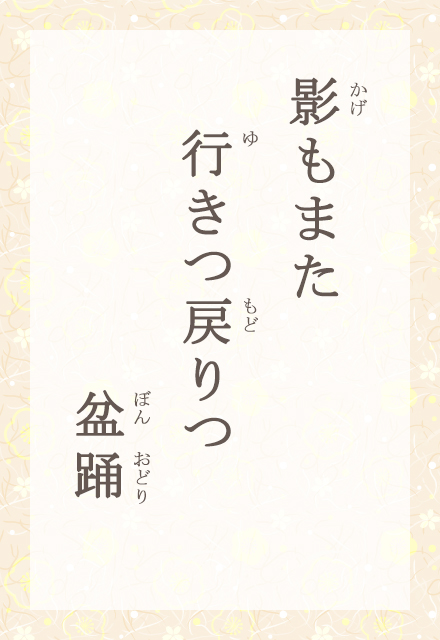

�o��ł́u�x�v�Ƃ����u�~�x�v�̂��ƁB���̐�����A���Ă����c�̗���Ԃ߂邽�߂ɁA���̐��̎҂��W�܂��ėx��~�̋��{�ł��B�n��ɂ��l�X�ȉS��x��̐U�肪�`����Ă��܂����A�����̈��g�x��Ȃǂ́A���܂���ό��s���ƂȂ��Ă��܂��B����͐Â��ȑ��̖~�x�ł��傤�B�x�q�ƂƂ��ɍs���߂���Ă���̂́A����c�̉e��������܂���B

�i�ďC�F�r���j

�����Ŕo����^�~�߂� -

2017.08.11 ����

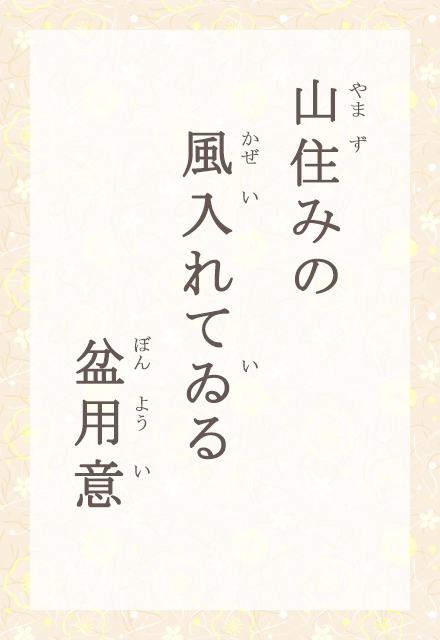

�������Ă��猎�x��̂��~�ł��B�~�͐����ƕ��ԑ厖�ȔN���s���ŁA���̗p�ӂɂ��������肪����܂��B�u�~�p�Ӂv�͂���̑|����~���̑�����A����ɂ͕��d�̐��|���I�̏����ȂǑ���ɂ킽��܂��B�R���ɂ��Z�܂��̍�҂́A���~��O�ɕ��Ԃ��J�������ĎR����̕������Ȃ���A���X�̖~�p�ӂɐ����o���Ă��܂��B

�i�ďC�F�r���j

�����Ŕo����^�~�߂� -

2017.08.10 ����

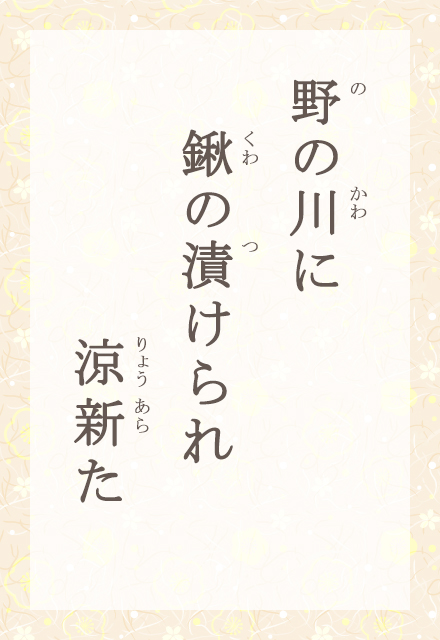

����Q��͋G�߂��킸�s���܂����A�G��ƂȂ��Ă���̂͂��~�́u��Q��v�ł��B�܂���c�̕��A��ւ̓��𐴑|���邱�Ƃ���A�u���Ӂv���H�̋G��ł��B��҂͂�������̖�����Ȃ���A�����ɂ��Ă�������Ɍ���������ꂽ���Ƃ���������ł��܂��B�Ȃ낤���ƂȂ�A������x����ꂽ���A�Ȃǂƍl���Ă���̂�������܂���B

�i�ďC�F�r���j

�����Ŕo����^�~�߂� -

2017.08.09 ����

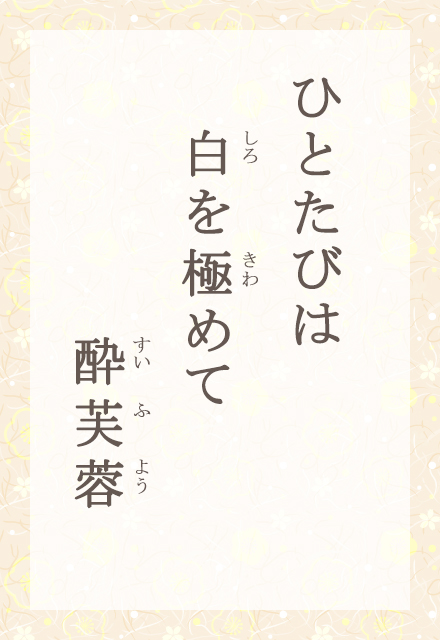

���u�̓A�I�C�Ȃ̗��t��ŁA���J�����Ԃ͗[���ɂ͈ނ�ł��܂��܂��B�Ԃ̐F�͔��A���g�Ȃǂ�����܂��B�u�����u�v�͒��̍炫�n�߂͔����A�ߌ�ɂ̓s���N�ɐ��܂�A�[���ɂ͂���ɐԂ��Ȃ�܂��B���������ɐ������p��A�z������悤�Ȗ��O�ł��ˁB�܂��^�����ȉԂ��A���ԂƂƂ��ɂ���Z���F�ɐ��܂��čs�����Ƃ�\�����Ă�����ł��B

�i�ďC�F�r���j

�����Ŕo����^�~�߂� -

2017.08.08 ����

���݂�тт����F�̑̂ɓ��������������Ă���䂪�u品v�B�i�X��тɑ������āA�j��������[���ɃJ�i�J�i�J�i�Ɛ����������Ŗ��܂��B�~�J�̂��납����n�߂܂����A���̉��F�ɏH�̏��������āA�H�̐�Ƃ���Ă��܂��B���~�x�݂ɋA�����̂ł��傤���B�v�X�̂ӂ邳�Ƃŕ���哂̐��́A�A���Ă����b�オ�������Ǝv�킹����̂ł����B

�i�ďC�F�r���j

�����Ŕo����^�~�߂� -

2017.08.07 ����

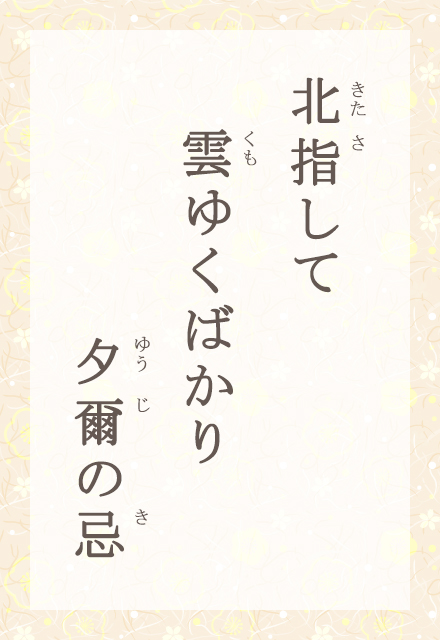

�����́A��\�l�ߋC�́u���H�v�B�܂������������̒��ɂ��A�E�ъ��H�̋C�z���������鍠�ł��B�G��ł́u�����̏H�v�u�H���v�Ƃ����܂��B�傫�����˂�j�g�̂悤�ɗN���オ��Ẳ_�ɑ��A�Ⴍ�����₩�ȏ��g���v�킹��̂��H�̉_�B����ȏ��g�̂悤�Ȍ`�̉_�̓����ɁA��҂͏H�̂����������Ă���悤�ł��B

�i�ďC�F�r���j

�����Ŕo����^�~�߂� -

2017.08.04 ����

�����l���́u�[�����v�B�o�l�؉��[���̖����ł��B�[���͍L�������R�s���܂�B�Ⴍ���Ď��l�Ƃ��Đ��ɏo�A���v�ۓc�����Y�Ɏt�����A����L���ȋ�Œ��ڂ���܂������A���a40�N�A50�ŖS���Ȃ�܂����B�H�߂����v�킹��_�̗���ɁA�h������[�����Â�ł�����B��҂͏��R�s�ɂ��Z���̔o�l�ł��B

�i�ďC�F�r���j

�����Ŕo����^�~�߂� -

2017.08.03 ����

�ӉāA�����͂܂��җ�ɏ����̂ɁA��ɂȂ�ƁA�ǂ����炩�H�̒������Y���Ă��܂��B���ꂪ�u��̏H�v�B�Ă̖�Ɋ�������H�̋C�z�Ƃ����Ӗ��ŁA�H�̖�ł͂���܂���B�悤�₭�Ă������z�����A�Ƃ������g�̋C��������������G��ł��B����́A���J���r�������r�̉�S�̏o���h�����A��̏H�炵���C���������������i�ł��B

�i�ďC�F�r���j

�����Ŕo����^�~�߂� -

2017.08.02 ����

�u�Ӊāv�͕����ǂ���Ă̏I����\���G��ł��B�܂������������̒��ɂ��A�H�̂��������������鍠�ł���A�������̕�炵�̒��ɂ́A�Ă̔��⌑�ӊ��������悤�G�߂ł��B����ȔӉĂɈɗ\�H��K�ꂽ��҂́A�ɗ\�̐l�X�̂������Ƃ����b�����ɁA���̒n�̔ӉĂ炵������������Ƃ��Ă��܂��B

�i�ďC�F�r���j

�����Ŕo����^�~�߂� -

2017.08.01 ����

�Ă͓������ɌX���Ă���̓����������ɋ���ŁA���܂ł����܂��ɋ��������𑗂葱���Ă��܂��B�u�����v���Ă̋G��ƂȂ��Ă���̂͂��̂��߂ł��B�Ƃ̐����̑��ɂ͐������������邽�߂����łȂǂ��������܂���B����́A�������Ƒ���ݍs��Ԃɍ������ސ����B���̎��ԑт͂ǂ̍��Ȃɂ��Ă��A�����������瓦��邱�Ƃ͂ł��Ȃ��悤�ł��B

�i�ďC�F�r���j

�����Ŕo����^�~�߂�

�e���r���Q�ł݂͂Ȃ��܂���

�o����W���Ă��܂��I

�u�Ό��ʁv �ł�

����t�H�[���A���[���A�h���X�A�n�K�L�̒����炲���傭�������B���[���A�h���X�A�n�K�L�ł̂�����́A������܂ޔo��i�ӂ肪�ȁj�E�����i�ӂ肪�ȁj�E�Z���E�d�b�ԍ��E���[���A�h���X���L�ڂ��Ă����肭�������B��l����ł�����\�ł��B�I�ꂽ�o��́AEBC Live News�u���傤�̔o��v�R�[�i�[�ł̕����̂ق��A�e���r���Q�̃z�[���y�[�W���ŏЉ�܂��B��҂̎����i�y���l�[���̏ꍇ�̓y���l�[���j�A���Z���̎s�����i�W���j�A�̏ꍇ�͊w�Z���j���Љ��܂��B

�i�̗p���ꂽ���ɂ͕����������O�ɘA�����A�L�O�i�点�Ă��������܂��B�j

���o��̕�W�́A������2���j���A�ߌ�6������J�n���܂��B

����K��

�E�����i�͖����\�ŁA�����g�̍�i�i���쌠�������g�ɂ����i�j�Ɍ���܂��B

�E���l�̍�i�ɒ������ގ��A�܂��͑��l�̍�i�̓��p�ȂǁA��O�҂̌�����N�Q����\��������Ɣ��f�����ꍇ�́A����̑ΏۊO�Ƃ��܂��B

�E�e���r���Q�͉����i�ɂ�錠���̐N�Q���ɑ��A��̐ӔC���܂���B

�l���̎�舵���ɂ���

�������l���́A�D�G��ɑI�ꂽ���ւ̎��O�A�����тɋL�O�i�������肷��ۂɂ̂ݎg�p�����Ē����܂��B

���[���A�h���X����̉���F

�n�K�L����̉���F

��790-8537 �e���r���Q�u���傤�̔o��v�W

�f�ڂ���Ă���傪�����_���ōĐ�����܂�

���ׂĕ����^�~�߂�