2018�N8���̔o��

-

2018.08.31 ����

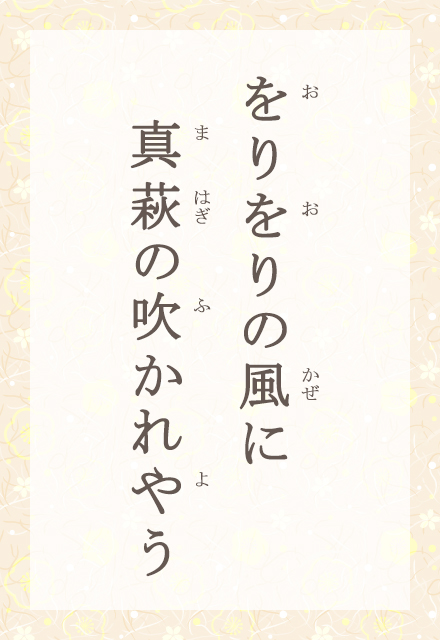

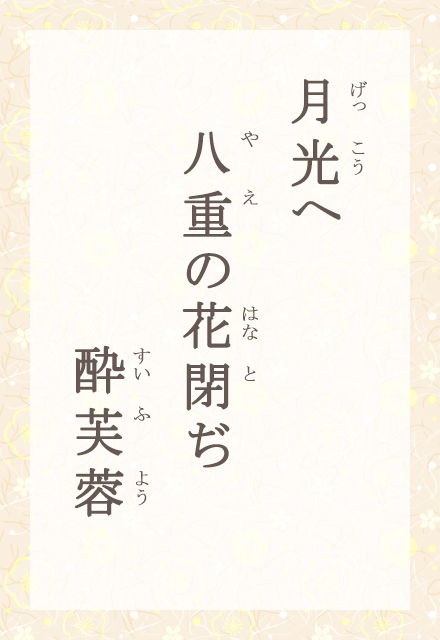

���͓��{�̏H���\����ԁB�w���t�W�x�ł��H�̎����̕M���ł��B�Ƃ����Ă����ł͂Ȃ��}���Ȃ̟�ŁA��R�Ɏ�������ق��A��ɂ��悭�A�����Ă��܂��B���R�n���ł͔������{�ɍ炫�n�߁A���ɗh��镗��̂��爤����Ă��܂��B�u�^���v�͔��̔��̂ŁA�����ĂԂƕ��ɐ�����锋�̉Ԃ��A�������������������Ă��܂��B

�i�ďC�F�r���j

�����Ŕo����^�~�߂� -

2018.08.30 ����

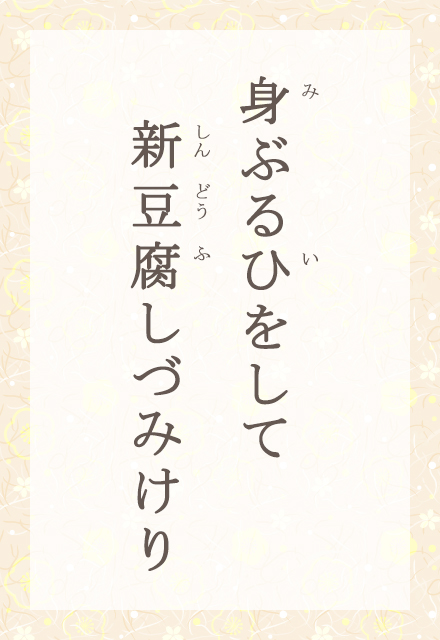

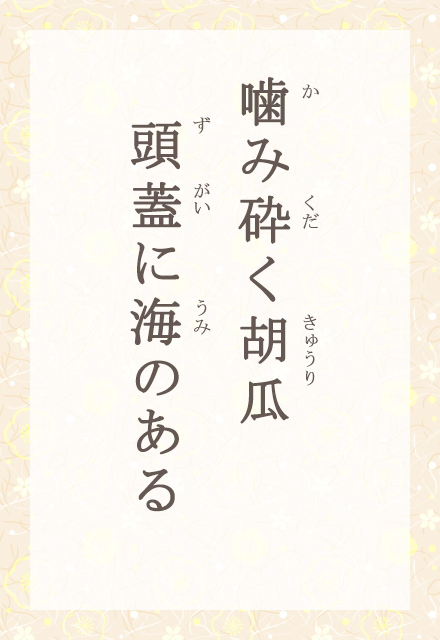

���n���ꂽ����̐V�哤�ł������������u�V�����v�B�H�̎��n��҂��Ă����邾���ɁA�V�N�Ȗ��o�ƂƂ��ɖ���̏H����ԋC���̊�������G��ł��B�A���哤�������̌����̑������߂錻�݁A�n���̐V�哤�ł���ꂽ�V�����́A�܂��ƂɋM�d�ł��B���̋�A���ɐZ�����Ƃ��A�g�Ԃ邢�����Ē��ސV�������A�܂��ƂɐV�N�Ɋ������܂��B

�i�ďC�F�r���j

�����Ŕo����^�~�߂� -

2018.08.29 ����

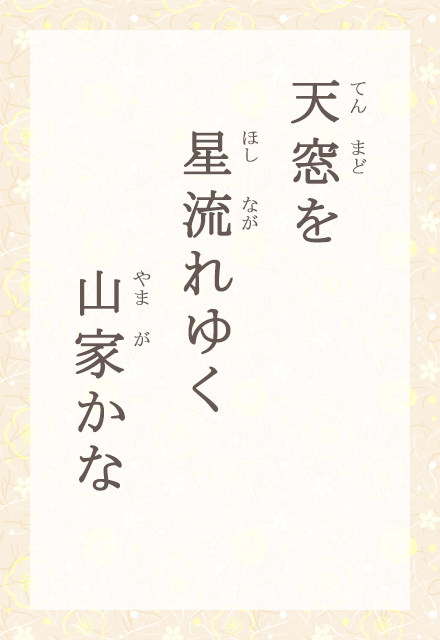

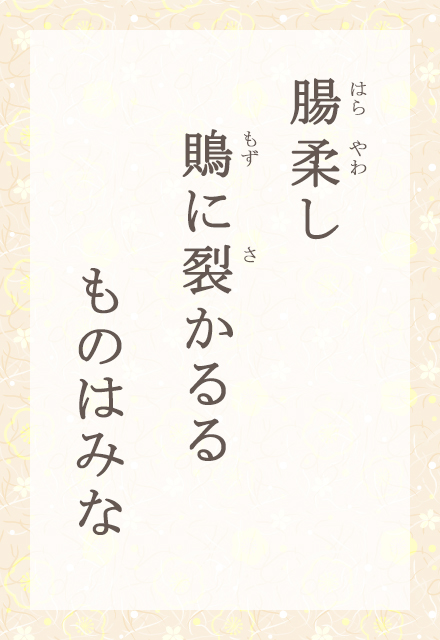

�F���o�ƌĂ�镨�����A�n���̑�C���ɓ˓����Č����錻�ۂ��u���ꐯ�v�ł��B�啔���͔R���s���Ă��܂��܂����A�傫�����̂͒n��ɗ�������覐ƂȂ�܂��B���ꐯ�͈�N��ʂ��Č����܂����A��C�̐��ލ��̎����ɂ����Ƃ��悭�ڂɂ���̂ŏH�̋G��ƂȂ��Ă��܂��B���̋�A�R���̉Ƃ̓V����ʂ��Č��闬�ꐯ���A�܂��ƂɈ�ۓI�ł��B

�i�ďC�F�r���j

�����Ŕo����^�~�߂� -

2018.08.28 ����

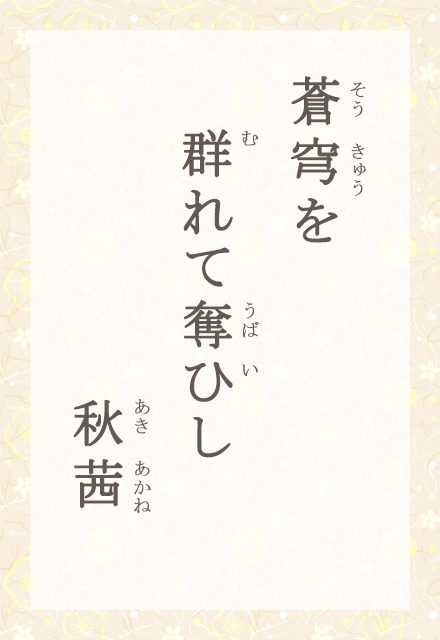

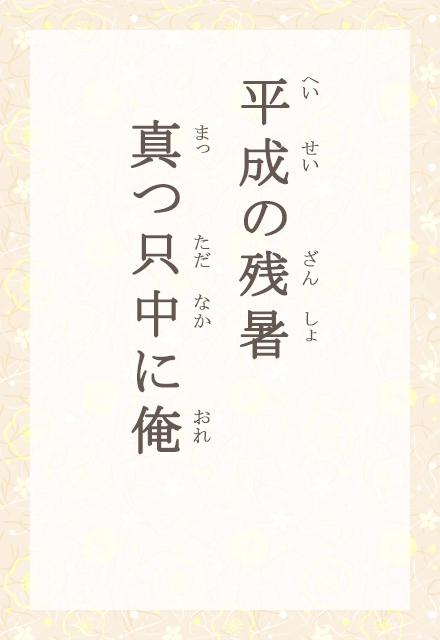

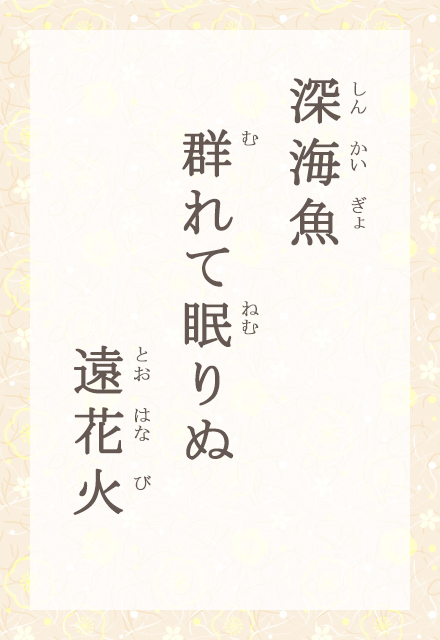

���������x�ɂ͂������̎�ނ�����܂����A���{�̏H�̋������ǂ�̂́A��Ƃ��āu�H���v�ł��B�H���͘Z�����됅�ӂʼnH�����A�R�̒��ֈړ����ĉĂ��߂����܂��B�H�炵���Ȃ邱��ɂ́A�܂����n�ւƉ���ė��āA����Q��Ĕ�т܂��B�H�̐[�܂�ƂƂ��ɐԂ��F���Z���Ȃ�܂��B���̋�́A����s�����قnjQ����Ȃ��Ĕ�ԐԈ��ł��B

�i�ďC�F�r���j

�����Ŕo����^�~�߂� -

2018.08.27 ����

���u�́A���炢�āA�[���ɂ͂��ڂ�ł��܂��ԁB�Ԃ̐F�͔��A���g�A�g�Ȃǂ�����܂��B�u�����u�v�͔��d�炫�ŁA�炫���߂͔��������Ԃ��A����̂����ɐ������悤�ɏ������Z���g�F�ɐ��܂��Ă䂫�܂��B�������Đ����u���Ԃ���邱��A��ɂ͌����̂ڂ�A�g�ɐ��܂����Ԃт���₳�����Ƃ炵�Ă��܂��B

�i�ďC�F�r���j

�����Ŕo����^�~�߂� -

2018.08.24 ����

���N�̑�Q�P��o��b�q���A�D�G�܂̈��ł��B��ڂ�ƌӉZ�����ݍӂ��Ƃ��A���W�̒��ɁA�䂽���ȊC�̂��䂽�����������̂ł��B����]�Ƃ��킸�A���W�Ƃ����̂̕��ʂ����������ƂŁA�C���������I�ɁA�Ȃ܂Ȃ܂��������܂��B�ӉZ���l�Ԃ��C���A���������͐��łł��Ă��܂��B�����ȌӉZ����A�n���K�͂̑傫�ȘA�z���͂��炩�����A��_�Ŏ��I�ȍ�i�ł��B

�i�ďC�F�_��j

�����Ŕo����^�~�߂� -

2018.08.23 ����

���N�̑�Q�P��o��b�q���A�D�G�܂̈��ł��B�E�͏����ł������H�Ȃ̂ŁA�^��ւȂǂ̏�������߂炦�Ė����q���܂��B�]�ꂳ��́A�E�ɐH�ׂ�����݂̂͂ȁA�_�炩���������Ƃ������ʓ_�����o���܂����B�����̏_�炩���́A���̂��낳���ے����A�������܂ł͂������ɐ����Ă����ʂ�����������܂��B�c���ȓ���ɁA�����Ď��ʖ��̖{����������i�ł��B

�i�ďC�F�_��j

�����Ŕo����^�~�߂� -

2018.08.22 ����

���N�̑�Q�P��o��b�q���A�D�G�܂̈��ł��B�I���䂭����̂����Ȃ��ɁA���͍��������ɐ����Ă���̂��ƁA��������������܂����B�c���́u�c�v�̈ꎚ���A���̗���Ɏ��c���ꂻ���ȏő�������藧�Ă܂��B�H�ɂȂ��Ă��������c���̒��A���炾�犾�������Ȃ���A�M���܂Ԃ����A�����Ō�̈�N�����݂��߂Ă��܂��B

�i�ďC�F�_��j

�����Ŕo����^�~�߂� -

2018.08.21 ����

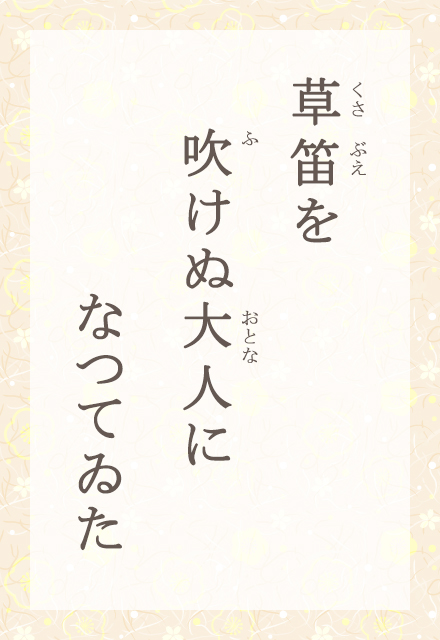

���N�̑�Q�P��o��b�q���A�D�G�܂̈��ł��B�c������͂悭�A�쌴�ő��J�𐁂��ėV��ł����̂ɁA��l�ɂȂ��ċv���Ԃ�Ɏ����Ă݂���A���܂������Ȃ��Ȃ��Ă��܂����B���J�̐�������A���Ă̏����ȐS�B�������͑�l�ɂȂ�r���ŁA�C�Â��Ȃ������ɁA��ȉ��������������Ă���̂�������܂���B���̍���̕��̒��ɁA�����s��������ł��B

�i�ďC�F�_��j

�����Ŕo����^�~�߂� -

2018.08.20 ����

���N�̑�Q�P��o��b�q���A�ŗD�G�܁E�����Ȋw��b�܂̈��ł��B�Ă̋G��u�H��v�́A�R���̊���ۂ��ۂ��Ɠ`�������鎴�̂��ƁB�H����悤�ƁA�܂��邭�����o���ꂽ���Ȃ��̎肪�A���M�̂������Ɏ��Ă���Ɗ����܂����B�l�X�������Â炳������镽���̏I���A�����ł͂Ȃ��ǂ����֘A��Ă����Ă������M�Ƃ��āA���Ȃ��̎�ɋ~�������o�����̂ł��B���̎��M���Ă���������c�c�N���m��Ȃ������ւ̊��҂ƕs��������߂����ł��B

�i�ďC�F�_��j

�����Ŕo����^�~�߂� -

2018.08.17 ����

�[�C���Ɖ��ԉA�ꌩ�ӊO�ȑg�ݍ��킹�ł����A������������G����Ȃ��ł̒��ŁA�Â��ɑ��Â����̂����ł��B�C�̒�Ŗ���[�C���ɂƂ��ẮA�͂邩�C�̏�ɂ�����������ԉ��܂��A�m��悵�̂Ȃ����ԉȂ̂�������܂���B�����āA�������l�Ԃ��A���ԉɌǓƂȎ����X���Ȃ���A�Q������g�������āA���̐��E�ɐ����Ă���̂ł��B

�i�ďC�F�_��j

�����Ŕo����^�~�߂� -

2018.08.16 ����

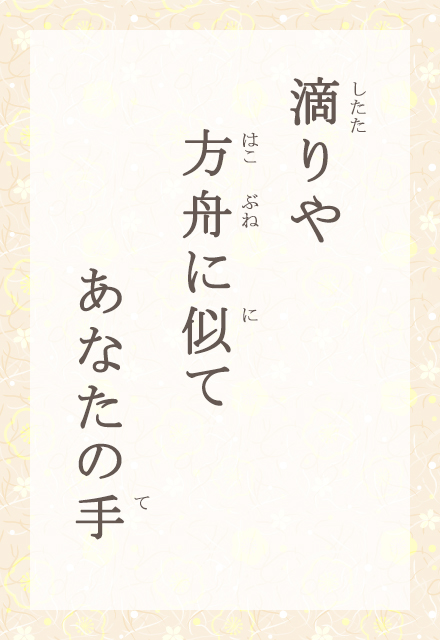

���ɂЂ炭�ł��グ�ԉ́A�ԉΎt�����̂ɉΖ���l�߂č��܂��B�ԉʂɂ́A�召���܂��܂ȃT�C�Y������܂����A��ڋʂ��ƒ��a�R�O�p�A�O�ڋʂ��ƂP���߂��ɂȂ�܂��B��҂͂��̉ԉʂ��A���̗��̂悤���ƌ����Ă܂����B���̗��́A�Ƃ�������Ζ��̐^�śz�����A���̂悤�Ɍ������A�����قƂ��点��̂ł��傤�B

�i�ďC�F�_��j

�����Ŕo����^�~�߂� -

2018.08.15 ����

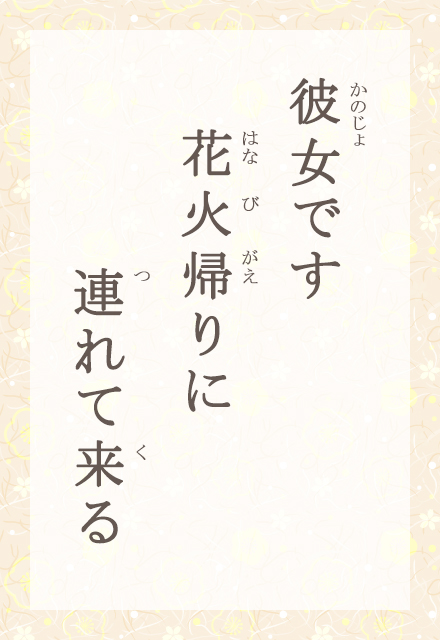

�ԉɏo�����Ă������q���A�Ȃ�Ɣޏ���A��ċA���ė����̂ł��B�u�ꂳ��A�Љ���v�B�͂��߂đΖʂ��鑧�q�̔ޏ��́A���Ăǂ�Ȏq�Ȃ̂ł��傤�B���߂Ƀ|�j�[�e�[���Ȃ̂��AT�V���c�W�[�p���̂����������͋C�Ȃ̂��B������҂�ْ����邨�܂��̂��Ă����A�ɂ��₩�ȉԉ̖�ł��B

�i�ďC�F�_��j

�����Ŕo����^�~�߂� -

2018.08.14 ����

�������ߑa�̑��ɁA�ۂ�Ɨ������ȓX�B�ԉ��ėV�Ԏq�ǂ����҂����Ȃ��Ȃ�A����c�����ԉɂ́A���z�̃V�[�����\���Ă��܂��B�{���݂͂�Ȃłɂ��₩�Ɋy���މԉ����炱���A���C�����������̂��т������ۗ����܂��ˁB���A���{�̂����������ɁA���ݐi�s�`�ő��݂��镗�i�ɁA�������Ɍ��������܂����B

�i�ďC�F�_��j

�����Ŕo����^�~�߂� -

2018.08.13 ����

�ԉɂ܂��G��Ɂu���ԉv�Ƃ������t������܂��B�ԉΑ��ւ͑����^���A�����Ƃ���ʼnԉ̉����Ă���A�������т����������܂G��ł��B�����ʼnԉ��オ�����u�ԁA�����Ƃ̑��̌O�肪�A�����Z���������܂����B���E����u�A�����₩�ɔ����Ă���@�ׂȊ��o�B�ԉ̉���̌O��A�܊����Ƃ����āA�Ă̋�C�����`���܂��B

�i�ďC�F�_��j

�����Ŕo����^�~�߂� -

2018.08.10 ����

�W�[�Ŏn�܂�A�c�N�c�N�z�[�V�A�c�N�c�N�z�[�V�Ɖ�����J��Ԃ��A�Ō�ɃW�[�Ɩ��I��B���R�n���ł��u�@�t蟬�v�̖��G�߂ł��B������������@�t�Ƃ��Ă��@�t蟬�́A蟬�̒��Ԃōł��x���p�������܂��B���~�Ƃ��̕������ŒT�����Ă����̎�́A�R�Z���`�قǂ̍אg�̑̂ɁA���������������Ă��܂����B��҂͍��l���q�̑\���ɂ�������ł��B

�i�ďC�F�r���j

�����Ŕo����^�~�߂� -

2018.08.09 ����

�����Z���̍L�����ɑ����āA���傤����́u������v�B���a��\�N�̂��̓��A����Ɍ��q���e����������A�����̋]���҂��o���܂����B�Ύ��L�ł́A�ǂ�����u�������v�Ƃ������܂��B��҂͒��茧�̕��B���̓��\�l�̋�F���W�܂��ĕ����ꂽ���ł́A����n�߂�O�ɁA�܂��S���������Č����̋]���҂֖�禱������Ă��܂��B

�i�ďC�F�r���j

�����Ŕo����^�~�߂� -

2018.08.08 ����

���ł͐^�Ă̂��������₵�ĐH�ׂ��Ă��܂����A�{���u���Z�v�͏H�̋G��ŁA���H���߂��Ă���o�����̂ł����B�Z�ނ̒��ł��Q�����傫�����A��A�t���J���Y�ƕ����ƁA�Ȃ�قǂƎv���܂��B�q�l�����y�Y�ɂƒė������C�~��݁B�傫���ƌ`�ł����ɐ��Z�ƌ��Ď��܂��B��҂͏��R�s�ɂ��Z�܂��̔o�l�B�o��G���u�a�`�v��ɂł��B

�i�ďC�F�r���j

�����Ŕo����^�~�߂� -

2018.08.07 ����

�����́u���H�v�B�܂��܂���������ł����A�G�߂͏H�ɓ���܂����B�̂�����{�l�́A�ڂɌ�������̂������ɕ������镗�̉��ɁA�H�̖K��������Ă��܂����B�����ĔE�ъ��H�̋C�z�ɁA�ӂƈꖕ�̎₵�����o�����肷����̂ł��B���̋�̍�҂�87�̕��B���̍ɂȂ��Ă��v�w������Č��C�ł�����K�����A���H�̓��ɉ��߂Ď������Ă���悤�ł��B

�i�ďC�F�r���j

�����Ŕo����^�~�߂� -

2018.08.06 ����

��̏�ł́A�Ă��悤�₭�I��B�����͗��H�ł��B�o��ł́u�䂭�āv�u�Ẳʁv�u�ďI��v�ȂǂƂ����܂��B����������������ƏI��Ƃ������g���̂���G��ł��B�Ă�����H�̋߂Â��C�z���A�܂�����������̂����B�тɓ����Ă݂�A�X�̂��䂤���Ȃǂ̕���ɁA����䂭�Ă�ڂ���������邱�Ƃ��ł��܂��B��҂͑�F�s�ɂ��Z���̔o�l�ł��B

�i�ďC�F�r���j

�����Ŕo����^�~�߂� -

2018.08.03 ����

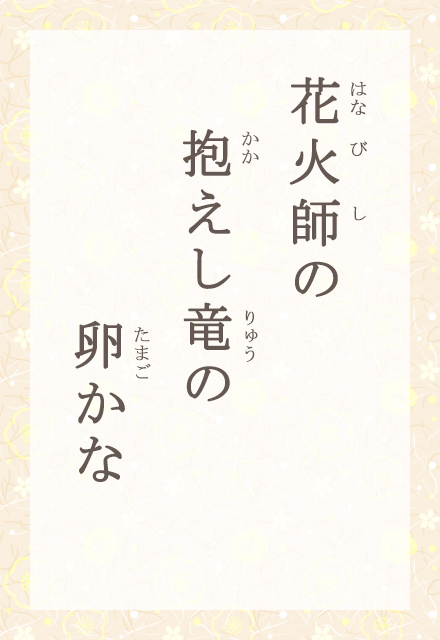

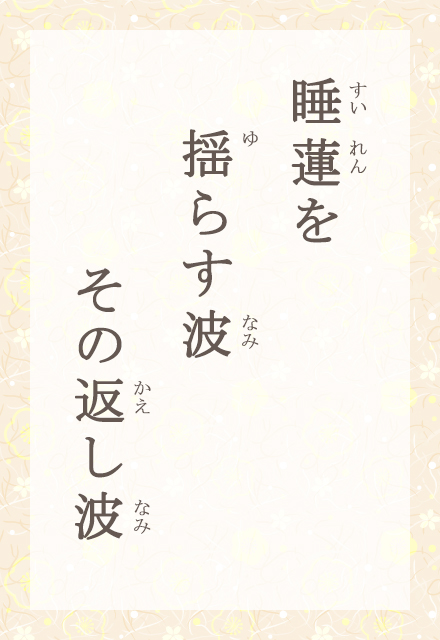

�u���@�v�͏���r�Ɏ������鑽�N�����A�Ϗܗp�ɕi����ǂ��ꂽ���́B����̓D�̒����琅�ʂɌ���̂���~���t���ׁA�Ăɂ͉Ԍs��L���Đ��ʂɒ��a20�Z���`���܂�̐ԁA���A���Ȃǂ̔������Ԃ��炩���܂��B�@�Ɏ����`�̉Ԃ����ɍ炫�A��͕���̂Ő���@�Ɩ��Â����܂����B�ė����g�����@�̉Ԃ�h�炵�A�Ԃ��g���ĂщԂ�h�炵�Ă䂭����`���ꂽ���ł��B

�i�ďC�F�r���j

�����Ŕo����^�~�߂� -

2018.08.02 ����

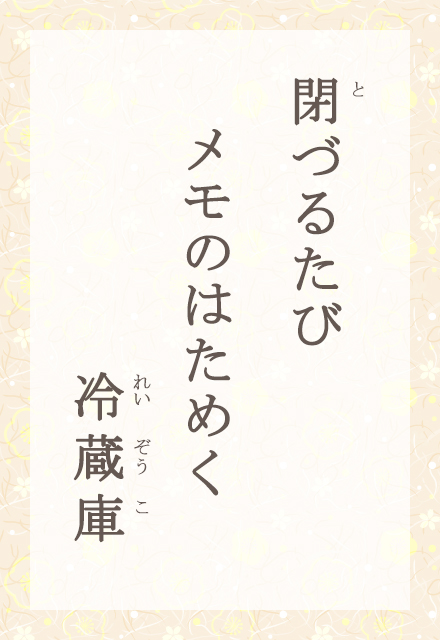

�u�①�Ɂv�͋G�߂ɂ�����炸��N���g���܂����A���ɉĂ͈��ݕ����₵����X�����ȂǁA����ɗ��p���܂��B�d�C�①�ɂ����y����ȑO�́A�X�����ė�₷�ؐ��̗①�ɂ��Ă̊Ԃ����g���Ă��܂����B���܂���Ɍ������Ȃ��①�ɂ́A�厖�ȗ\��ȂǁA����̃��������ŗ��߂Ă����ɂ��֗��ȏꏊ�B�J���Ă��邽�тɁA�������̃������͂��߂��Ă��܂��B

�i�ďC�F�r���j

�����Ŕo����^�~�߂� -

2018.08.01 ����

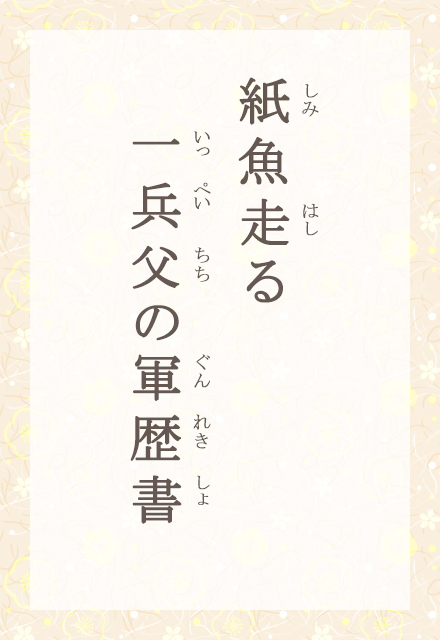

�u�����v�͈�Z���`���Ȃ������ȍ����ŁA�ג����̂͋�F�̗ɂ������A���͂���܂���B���{�Ɏg����ЂȂǂ��D��ŐH�ׂ܂��B�{�⏑�ނȂǂ𒎊������ĕ���ʂ��̂́A�����ɐH���Ȃ��悤�ɂ��邽�߂ł�����܂��B���̑����m�푈���A��l�̕��m�Ƃ��Đ������������̌R�����L�^�������ނ�����������Ă��܂��B���̏����C�̎����������Ă䂫�܂����B

�i�ďC�F�r���j

�����Ŕo����^�~�߂�

�e���r���Q�ł݂͂Ȃ��܂���

�o����W���Ă��܂��I

����͒��ߐ�܂���

����t�H�[���A���[���A�h���X�A�n�K�L�̒����炲���傭�������B���[���A�h���X�A�n�K�L�ł̂�����́A������܂ޔo��i�ӂ肪�ȁj�E�����i�ӂ肪�ȁj�E�Z���E�d�b�ԍ��E���[���A�h���X���L�ڂ��Ă����肭�������B��l����ł�����\�ł��B�I�ꂽ�o��́AEBC Live News�u���傤�̔o��v�R�[�i�[�ł̕����̂ق��A�e���r���Q�̃z�[���y�[�W���ŏЉ�܂��B��҂̎����i�y���l�[���̏ꍇ�̓y���l�[���j�A���Z���̎s�����i�W���j�A�̏ꍇ�͊w�Z���j���Љ��܂��B

�i�̗p���ꂽ���ɂ͕����������O�ɘA�����A�L�O�i�点�Ă��������܂��B�j

���o��̕�W�́A������2���j���A�ߌ�6������J�n���܂��B

����K��

�E�����i�͖����\�ŁA�����g�̍�i�i���쌠�������g�ɂ����i�j�Ɍ���܂��B

�E���l�̍�i�ɒ������ގ��A�܂��͑��l�̍�i�̓��p�ȂǁA��O�҂̌�����N�Q����\��������Ɣ��f�����ꍇ�́A����̑ΏۊO�Ƃ��܂��B

�E�e���r���Q�͉����i�ɂ�錠���̐N�Q���ɑ��A��̐ӔC���܂���B

�l���̎�舵���ɂ���

�������l���́A�D�G��ɑI�ꂽ���ւ̎��O�A�����тɋL�O�i�������肷��ۂɂ̂ݎg�p�����Ē����܂��B

���[���A�h���X����̉���F

�n�K�L����̉���F

��790-8537 �e���r���Q�u���傤�̔o��v�W

�f�ڂ���Ă���傪�����_���ōĐ�����܂�

���ׂĕ����^�~�߂�