2017�N9���̔o��

-

2017.09.29 ����

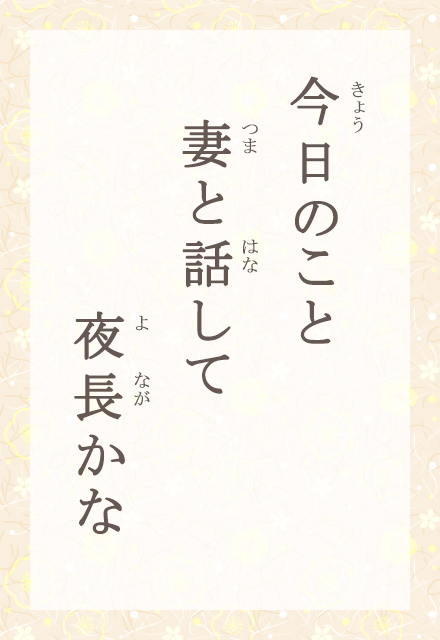

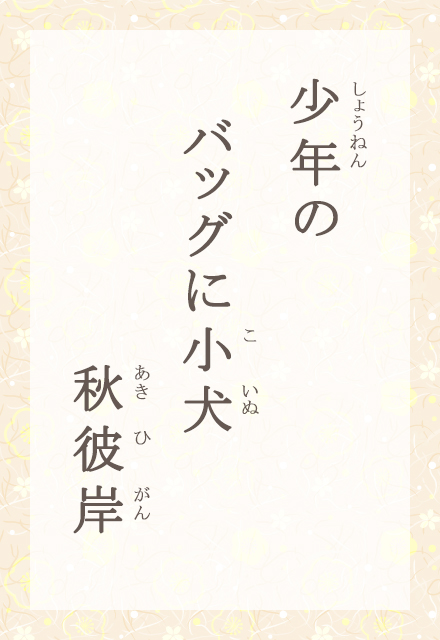

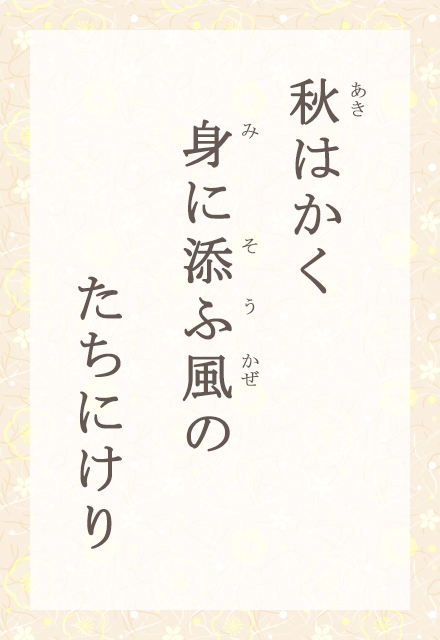

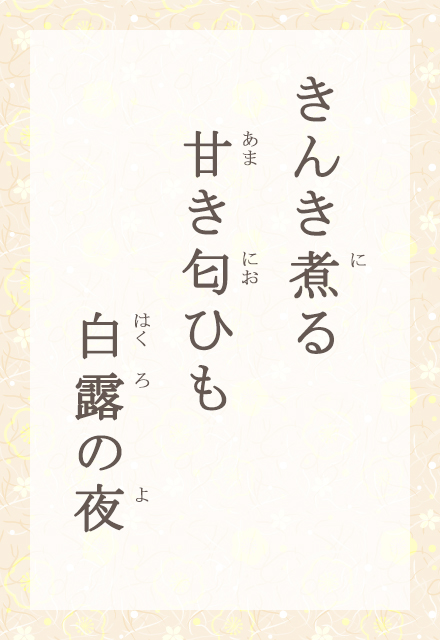

�H�����߂���ƁA��͒����������Ȃ�A��̒����͈�邲�ƂɐL�тĂ��܂��B�u�钷�v�Ƃ����G��ɂ́A�����Ă��z���ė������邪�����Ȃ�̂���ԐS���������܂��B�H�̖钷�����݂��݂Ǝ�������̂́A��������ԍX�������ł͂Ȃ��ł��傤���B��������̏o������������ƌ�荇���Ă����ҁB���N�A��Y�������v�w�炵���A�钷�̏�i�ł��B

�i�ďC�F�r���j

�����Ŕo����^�~�߂� -

2017.09.27 ����

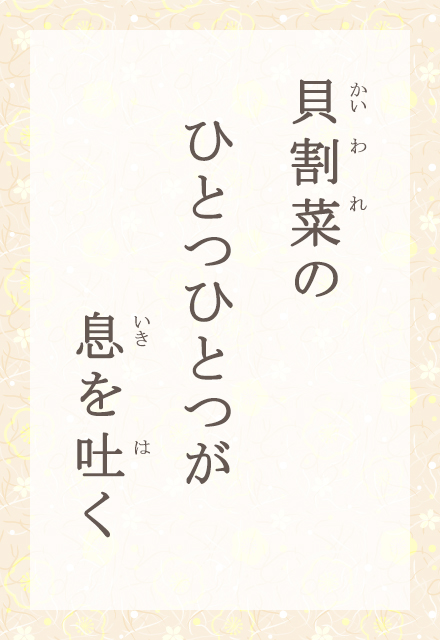

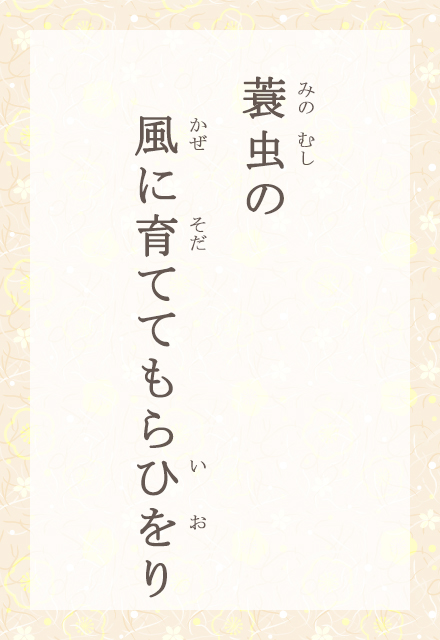

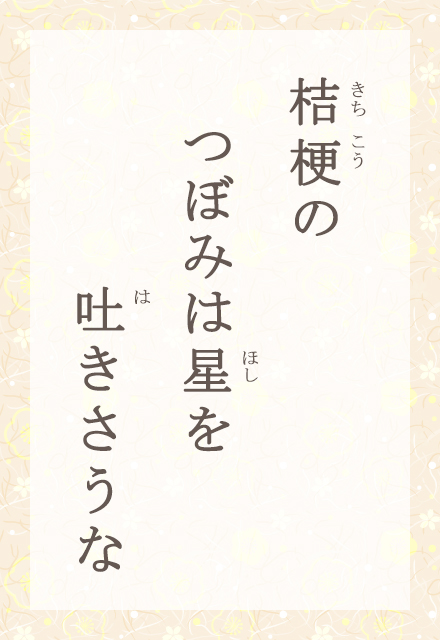

�u�L���v�Ƃ́A�卪�E���E�����Ȃǂ̎�������A����o�����o�t����A�O�Z���`�ɐL�т����̂��ƁB�L�������J�����`�Ɍ����Ă����炵���Ăі��ł��B���ꂩ��ǂ�ǂ�Ԉ�����čs���̂ł����A�H�����̖�̂͂���Ƃ����V�N�ȋG�ߊ�������܂��B�Ԉ������L����1�{1�{�́A�݂��݂����������͂ɒ��ڂ��Ă����i�ł��B

�i�ďC�F�r���j

�����Ŕo����^�~�߂� -

2017.09.22 ����

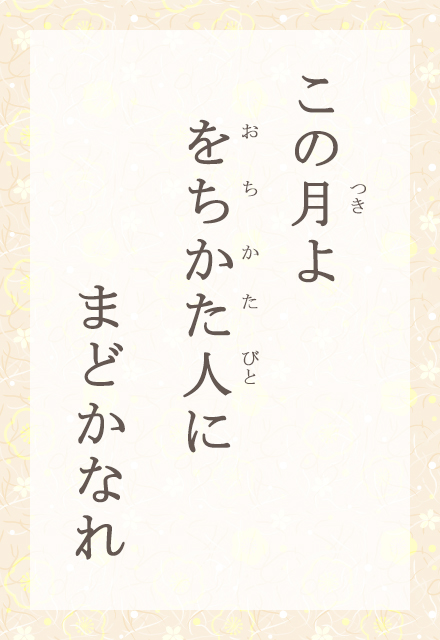

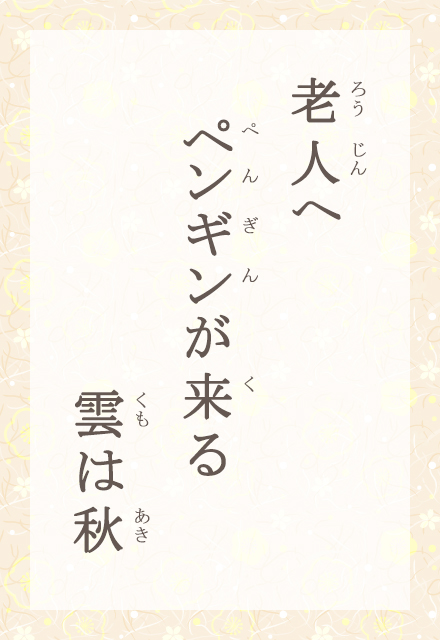

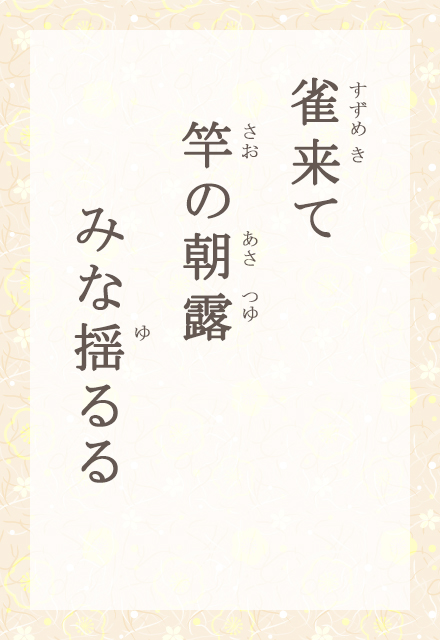

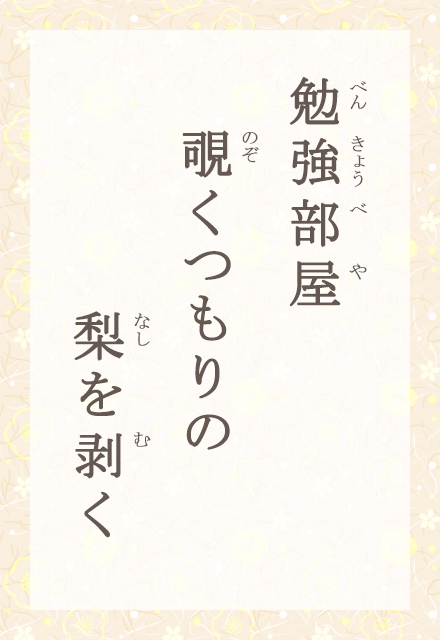

�����̂��̌����A�����ɂ���l�ɂ��A�ۂ������₩�Ɍ����܂��悤�ɁB���E�݂̂�ȂƂ킩�����������A���̔������ł��B�v�ۂ��]�́A�Ėڟ������R�ʼn��h�����A��ɕ����̑�Ƃ̑��B�������w���̂��]�́A���Ǝq�K����ɂ悭���킢�����܂����B�ꏏ�Ɍ�����������������ł��傤���B

�i�ďC�F�_��j

�����Ŕo����^�~�߂� -

2017.09.21 ����

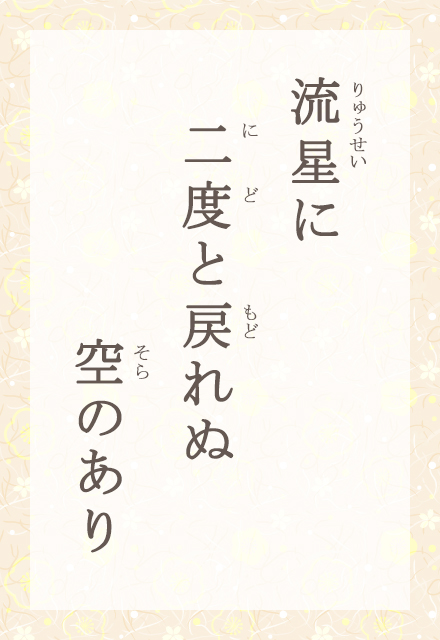

���ꐯ�͏H�̋G��B��C�����݁A�������ꂢ�ȋG�߂ɂȂ�܂����ˁB�����̋�́A���ꐯ�̗���ʼnr�܂�Ă��܂��B���́A�ЂƂ��ї��ꂽ��A������x�ƁA��ւ͖߂�܂���B���̈�u�́A��x�ƂȂ�����߂��Ȃ̂ł��B�l���܂��A�߂�ʉߋ���S�ɕ����āA���ꐯ�����܂��B

�i�ďC�F�_��j

�����Ŕo����^�~�߂� -

2017.09.20 ����

��������H�̂��ފ݂ł��B����c�l�Ɋ��ӂ��āA��Q������A���͂��������܂��B���N�̂������o���̂́A�Ȃ�Ə����B�̂Ă��Ă����̂�����Ă������A�E���Ă����̂ł��傤���B���N���������A���ꂩ��̖������鑶�݂ł��B����c�l���A������Ă����ł��傤�B

�i�ďC�F�_��j

�����Ŕo����^�~�߂� -

2017.09.19 ����

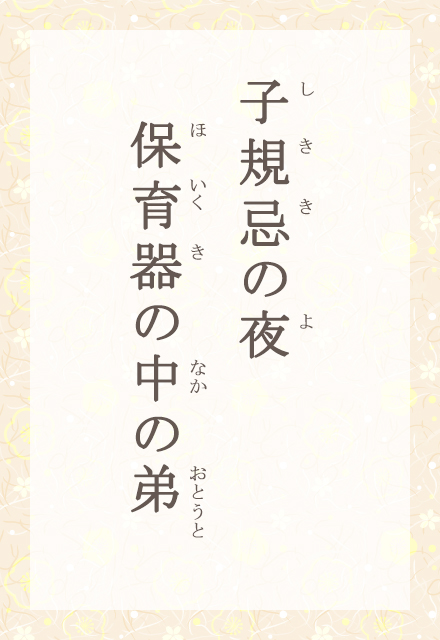

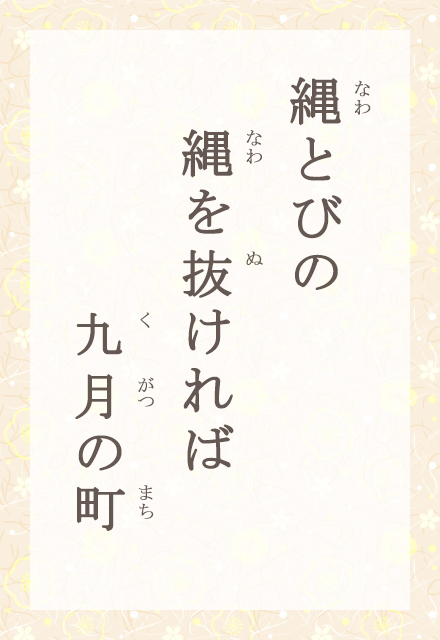

�����͔o�l�E�����q�K�̖S���Ȃ������ł��B�q�K�͕a�C�Ɠ����Ȃ���A�o��܂�ς�点�邽�߁A���s����܂ŏ��������܂����B�����̋�́A���N�̔o��b�q���̍�i�ł��B�S�g�S��Ő������q�K���A�ۈ��̒��ŕK���ɐ�����c������A�������ɖ��̑����������Ă���܂��B

�i�ďC�F�_��j

�����Ŕo����^�~�߂� -

2017.09.18 ����

�ɕ����o�g�̔o�l�A�ؓ����T����̔o��ł��B����d�ˁA�o���Ȃ��Ȃ����������A�悿�悿�����y���M���Əd�˂��A���z���y�₩�ł��ˁB��ׂȂ��y���M�����A�����֍s���Ȃ��V�l���A�ꏏ�ɉ_�����܂��B�����͌h�V�̓��B�݂Ȃ���́A����ƁA�ǂ�ȉ_�����܂������B

�i�ďC�F�_��j

�����Ŕo����^�~�߂� -

2017.09.15 ����

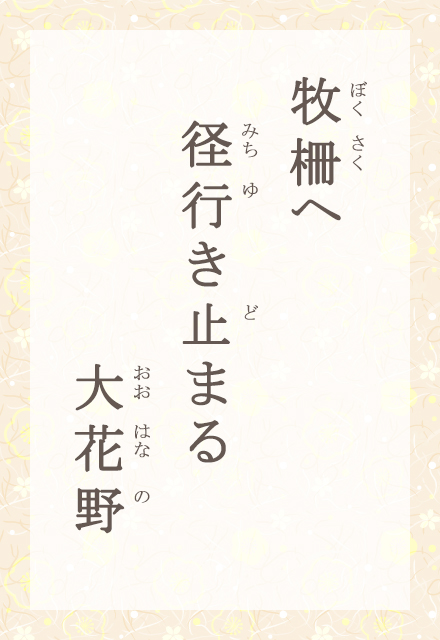

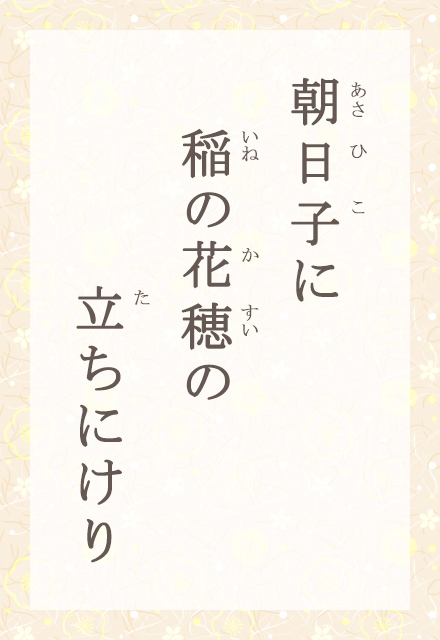

�H�̑��Ԃ��炫����Ă���쌴���u�Ԗ�v�B���I���~��A���ɔG��A�H�̓��˂��𗁂сA�Ԗ������ǂ鑐�Ԃ͂��ɑ��ʂł��B�H�̎������͂��߁A���_�A�ᖒ�g�A�I���ȂǁA�₩�Ȓ��ɂ��H�炵������[���������������܂��B(�쌴�A�����ȂǁA�ǂ��ł��Ԗ�Ƃ����܂����A)���̋�͍L�X�Ƃ����q��B�q��ڎw���悤�Ɉ�̏������L�тĂ��܂��B

�i�ďC�F�r���j

�����Ŕo����^�~�߂� -

2017.09.14 ����

�c���̒��ŁA�ӂƏH�������������̕�����A�ӏH�̗₽�����܂ŁA�ǂ���u�H��.�v�ł����A���ʂ��Ă���̂͐g�ɟ��݂�悤�Ȃ��̎₵�����Ƃ��Ȃ��G��ł���Ƃ������Ƃł��B���̋�́A�H�����u�g�ɓY�����v�Ƒ������̂��|�C���g�B�H�̐[�܂�ƂƂ��ɁA�����������X�ɐl�Ɋ��Y���ė���悤�Ɋ������܂��B

�i�ďC�F�r���j

�����Ŕo����^�~�߂� -

2017.09.13 ����

�u�����v�́A����Ƃ�����̗c���ł��B�̗t��}�����ŒԂ荇�킹���A���̂悤�ȑ܂̒��ŕ�炵�A�}�ɂԂ牺�����ĉz�~���܂��B���̎p������Ɍ����邽�߁A�w�����q�x�ł́u�S�̎q�v�Ƃ���Ă��܂��B���̋�́A�}�Ő�����閪�����u���Ɉ�ĂĂ���Ђ���v�Ƃ₳����������Ă��܂��B��҂͓����s�ɂ��Z�܂��̔o�l�B�o��G���u�J�v��ɂł��B

�i�ďC�F�r���j

�����Ŕo����^�~�߂� -

2017.09.11 ����

��C���̐����C���C���̒ቺ�ɂ���Đ��H�ƂȂ��Ďp�����������̂��u�I�v�B�H�̖�Ԃ▾�����ɍł����������錻�ۂŁA���͓��Ɂu���I�v�ƌĂ�܂��B����������Ə����Ă��܂��̂Łu�I�̖��v�ȂǂƁA�͂��Ȃ����̂̐����ɂ��p�����܂��B�������Ƃɍ~�肽���I���A���܂��������h�炵�Ă��܂��B�����ɂ��炫��ƌ���̂�������悤�ł��B

�i�ďC�F�r���j

�����Ŕo����^�~�߂� -

2017.09.08 ����

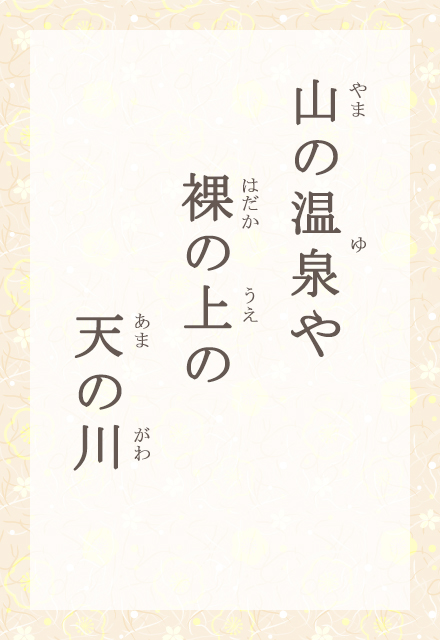

�H�͑�C������ŁA�������ꂢ�ɋP���̂ŁA�V�̐���H�̋G��ɂȂ��Ă��܂��B�R�̘I�V���C�ɓ���A���ŋ����̐��B������̂Ȃ��R�̒��Ȃ�A�ӂ��Ă��钬�̋�ƈ���āA�V�̐삪�������茩����ł��傤�B�厩�R�ɐS���z���Ă䂭�悤�ȁA��������ӂ����ł��B

�i�ďC�F�_��j

�����Ŕo����^�~�߂� -

2017.09.07 ����

�����͓�\�l�ߋC�̔��I�A��C���₦�āA�I���~��n�߂邱��ł��B���́A���̂̂������g���B�ς���炪�A�䏊�ɊÂ����������A�Ƃ��Ă������������ł��B�₦���O�C�ƁA���C�łʂ������������Ƃ̉��x�������I�Ƃ����G�߂̕ω������������܂��B

�i�ďC�F�_��j

�����Ŕo����^�~�߂� -

2017.09.06 ����

�����ɂ������ĕ����Ă���䂪�q�̂��߂ɁA��҂͗����Ă��܂��B�����H�ɍ�������A�����ɓ�������Ɏg������Ȃ̂ł��B�������������G�߂ɂȂ�܂����B�H�̖钷�A�������������������ɁA�Ƒ��Ƃ�����茾�t�����킵�Ă݂�̂������ł��ˁB

�i�ďC�F�_��j

�����Ŕo����^�~�߂� -

2017.09.05 ����

�ɂ��₩�ȉĂ��I���A�㌎���K�ꂽ���̗����������A��ƂтяI������Ƃ��̊��o�Əd�˂܂����B�K���œ�ƂтԂ悤�ɁA�����Ƃ����Ԃɉ߂������X�B�킽�������͂��̊ԂɁA��l�ɂȂ��Ă��܂����̂ł��傤�B�N�����ǂ�����l�тĂ���A����ȋ㌎�̒��ł��B

�i�ďC�F�_��j

�����Ŕo����^�~�߂� -

2017.09.04 ����

�H�̎����̂ЂƂE�j�[�́A���┒�̉��ȉԂ��炩���܂��B�͂Ȃт�̂������́A�܂�Ő��̂悤�B�ӂ�����Ƃӂ���ނڂ݂̒��ɁA�����Ђ���ł����Ƃ�����B�Ԃ��Ђ炭�Ƃ��A�|���Ɛ�����яo���āA�������ȏH���A�����₩�ɂ���ǂ��Ă��ꂻ���ł��B

�i�ďC�F�_��j

�����Ŕo����^�~�߂� -

2017.09.01 ����

�H�̏��߁A�܂��ΐF�̂܂������Ȉ�̕��ɁA���炩���ΐF�̃m�M�K���������ɂ��A���ꂪ����Ĕ��ΐF�̏����ȉԂ��p�������܂��B�u��̉ԁv�͐��ꂽ���̒��̂����ɊJ���A�ߑO���Ɏ��I���܂��B�ԕ��̎����͂킸����A�O���Ƃ����܂��B�u�����q�v�Ɛe���݂����߂ČĂ�Ă��鑾�z���A��̎��₳����������Ă���悤�ł��B

�i�ďC�F�r���j

�����Ŕo����^�~�߂�

�e���r���Q�ł݂͂Ȃ��܂���

�o����W���Ă��܂��I

�u�Ό��ʁv �ł�

����t�H�[���A���[���A�h���X�A�n�K�L�̒����炲���傭�������B���[���A�h���X�A�n�K�L�ł̂�����́A������܂ޔo��i�ӂ肪�ȁj�E�����i�ӂ肪�ȁj�E�Z���E�d�b�ԍ��E���[���A�h���X���L�ڂ��Ă����肭�������B��l����ł�����\�ł��B�I�ꂽ�o��́AEBC Live News�u���傤�̔o��v�R�[�i�[�ł̕����̂ق��A�e���r���Q�̃z�[���y�[�W���ŏЉ�܂��B��҂̎����i�y���l�[���̏ꍇ�̓y���l�[���j�A���Z���̎s�����i�W���j�A�̏ꍇ�͊w�Z���j���Љ��܂��B

�i�̗p���ꂽ���ɂ͕����������O�ɘA�����A�L�O�i�点�Ă��������܂��B�j

���o��̕�W�́A������2���j���A�ߌ�6������J�n���܂��B

����K��

�E�����i�͖����\�ŁA�����g�̍�i�i���쌠�������g�ɂ����i�j�Ɍ���܂��B

�E���l�̍�i�ɒ������ގ��A�܂��͑��l�̍�i�̓��p�ȂǁA��O�҂̌�����N�Q����\��������Ɣ��f�����ꍇ�́A����̑ΏۊO�Ƃ��܂��B

�E�e���r���Q�͉����i�ɂ�錠���̐N�Q���ɑ��A��̐ӔC���܂���B

�l���̎�舵���ɂ���

�������l���́A�D�G��ɑI�ꂽ���ւ̎��O�A�����тɋL�O�i�������肷��ۂɂ̂ݎg�p�����Ē����܂��B

���[���A�h���X����̉���F

�n�K�L����̉���F

��790-8537 �e���r���Q�u���傤�̔o��v�W

�f�ڂ���Ă���傪�����_���ōĐ�����܂�

���ׂĕ����^�~�߂�