2022年11月の俳句

-

2022.11.30 放送

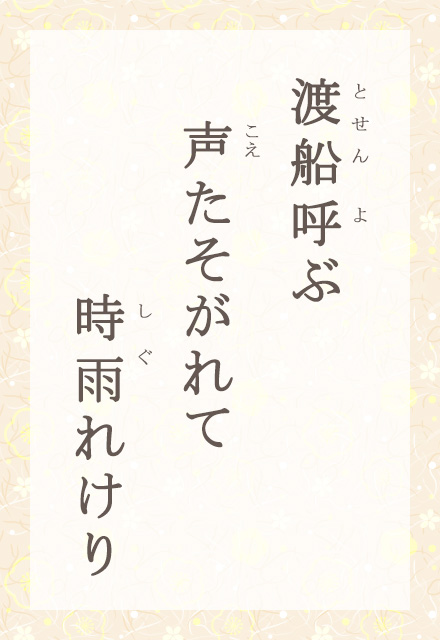

作者は、正岡子規がその人柄を「清麗」と評した俳人です。この句は、今も地元の人の足となって活躍する三津浜の渡船のことでしょう。「時雨」は、初冬にさっと降ってはさっと上がる雨のこと。向こう岸の舟を呼ぶ情景が「声たそがれて」によって、見事に描かれています。今ではボタンを押せば、渡船が迎えに来てくれますね。

(監修:谷)

音声で俳句を聞く/止める -

2022.11.29 放送

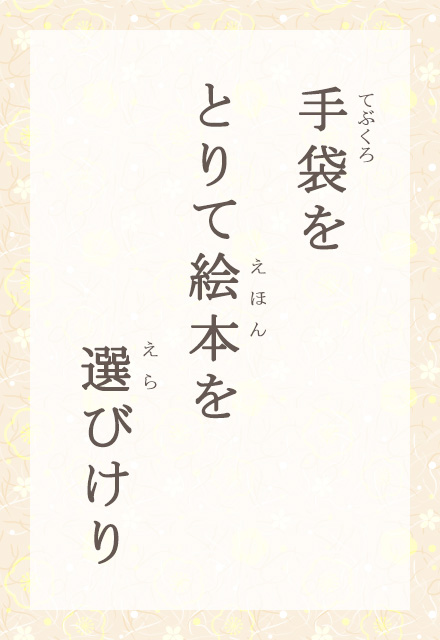

本屋さんに入って、目的の絵本売り場に辿りつきました。その一画は、他と違って、とってもカラフル。さあ選ぼう!というわくわく感がさっきまで嵌めていた「手袋をとりて」に、出ています。探すのは我が子への絵本か、あるいは自分のためのものでしようか。クリスマスも近づいてきた絵本売り場に、行ってみたくなりますね。

(監修:谷)

音声で俳句を聞く/止める -

2022.11.28 放送

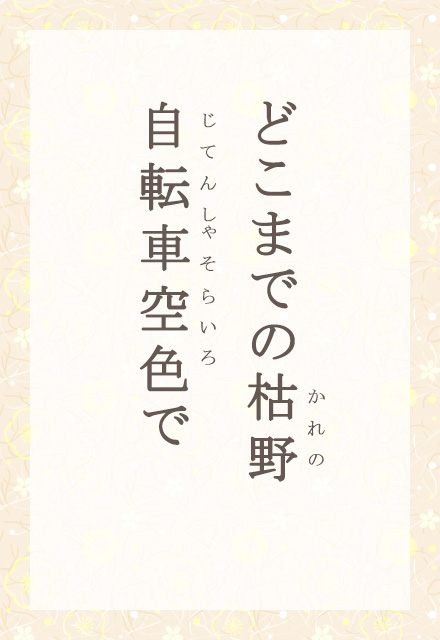

枯野は、草枯れて虫の音も消えた蕭条たる冬の野原を言います。果てが見えないかのような広々としたモノトーンの風景から一転、明るい空色の自転車が現れました。自転車は軽快そうで、そのままふっと浮かんで、空に溶け込みそうな気配です。絵本をぱっと開いたような、絵画的な一句です。

(監修:谷)

音声で俳句を聞く/止める -

2022.11.25 放送

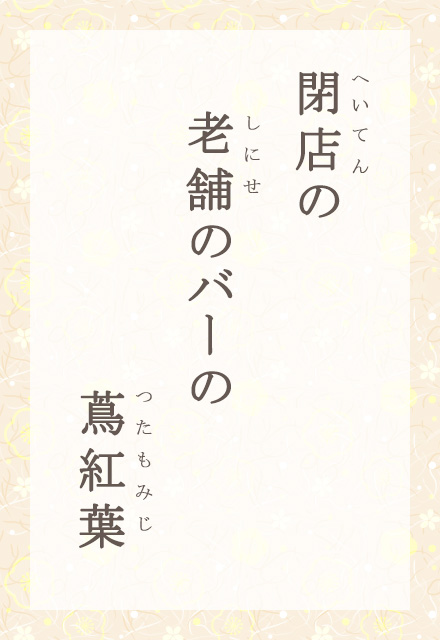

昭和三十三年に開業し、松山・二番町に灯をともしてきたバー「露口」がモデルでしょうか。愛媛の洋酒文化を支えた「露口」は、今年の夏、惜しまれながら六十余年の歴史に幕を閉じました。ゆたかな蔦の葉で覆われた外観は、バーの経てきた年月の厚みを感じさせます。閉店後の今も、あの蔦は、真っ赤に紅葉しているでしょうか。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

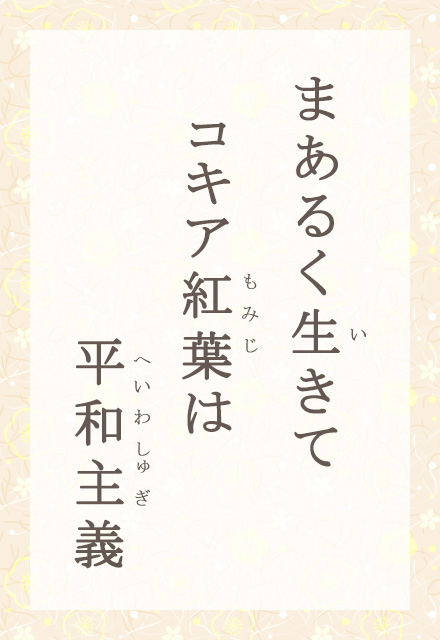

2022.11.24 放送

コキアは、帚木の洋名です。茎が細かく枝分かれして、箒のようにみっしりと集まり、卵型のフォルムに育ちます。秋になると、ピンク色の紅葉になるのもあざやかです。丸くやさしい形と明るい色を見ていたら、心の棘も静かに消えてゆくよう。平和主義的なコキアの丸さを、人間もそれぞれの心に持ちたいものです。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

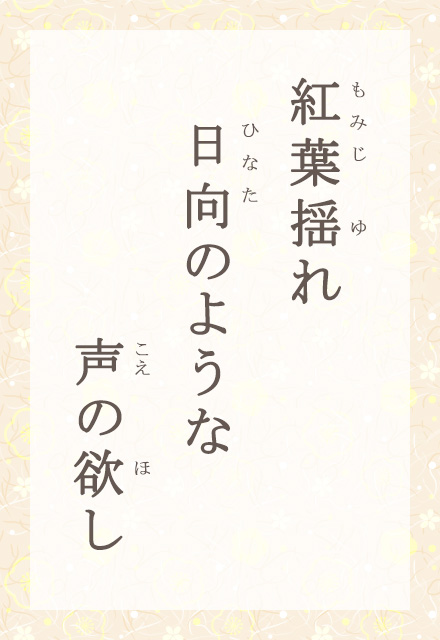

2022.11.23 放送

揺れる紅葉を目にしたとき、ふと、言葉にできない寂しさが湧いて、誰かの声が聞きたくなりました。日向のような声とは、ぽかぽかとやさしく、静かに寄り添ってくれる声。秋が終わり冬となりゆく季節には、日向のぬくもりが、より恋しくなります。紅葉を共有したい気持ちが、人恋しさをいっそう駆り立てます。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

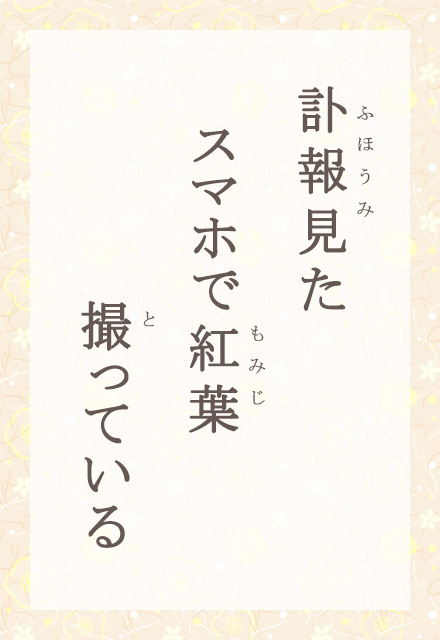

2022.11.22 放送

SNSやメールで、誰かが亡くなったという知らせを目にしたのでしょう。訃報を確認したそのスマホが、美しい紅葉に出会えばカメラにも変わります。日常に起こりうることも、あらためて俳句にすると、人間の心に潜むドライな側面が見えてきます。紅葉の美しさの裏にも、ほろびの秋の匂いが漂います。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

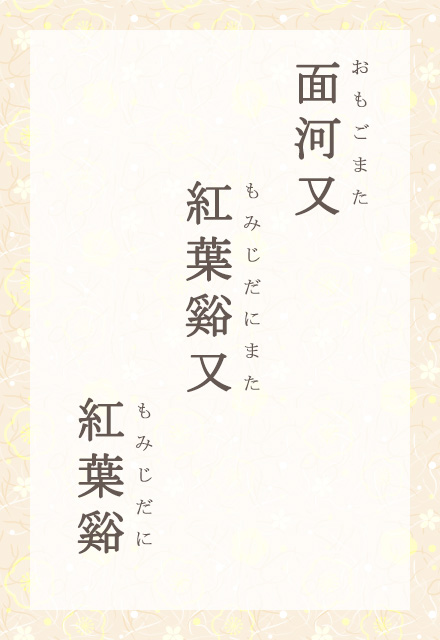

2022.11.21 放送

石鎚山のふもと、面河渓谷は、紅葉の名所としても知られています。渓谷を歩き、次々に紅葉に出会う喜びを、「紅葉谿」という言葉を重ねることで、躍動感たっぷりに表しました。すべて漢字でまとめた字面にも、インパクトが生まれます。絶景が見事に十七音に立ち上がる一句です。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

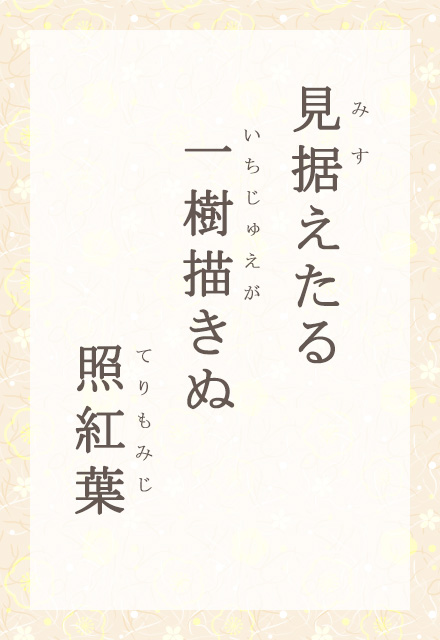

2022.11.18 放送

一本の紅葉の樹を、絵に描いています。赤く色づく葉っぱには、秋の終わりの日の光が静かに照り映えます。「一樹」と一つに絞ったことで、一対一で向き合う感覚が生まれました。まっすぐに見据えて、全身でその樹をとらえようとする姿勢に、自然への畏敬の念が滲みます。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

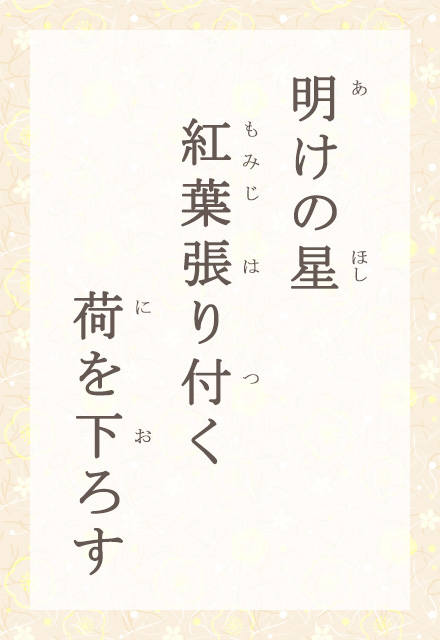

2022.11.17 放送

まだ暗い山を登ってきて、背負っていた荷物を下ろすと、紅葉が張り付いていました。山道の途中で、ひらりと落ちて、そのままくっついて来たのでしょう。夜明けの空には明けの明星、ひとつぶの金星が輝いています。これから日の出。まぶしい今日がやって来る前の、静かなひとときを味わいます。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

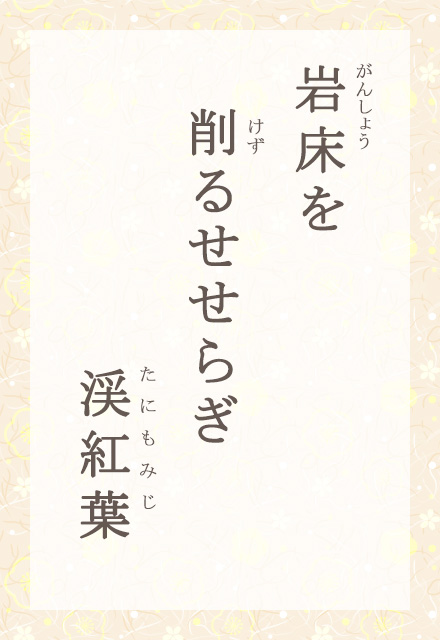

2022.11.16 放送

岩床は、愛媛でも滑床渓谷などで見られる、板状の岩です。なめらかな岩肌を、水が薄く滑ってゆくさまには、自然のはつらつとした躍動を感じます。穏やかに見えるせせらぎの水も、静かに時をかけて岩を削ってゆきます。森の重ねる悠久の時間に、この秋の紅葉が輝きます。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

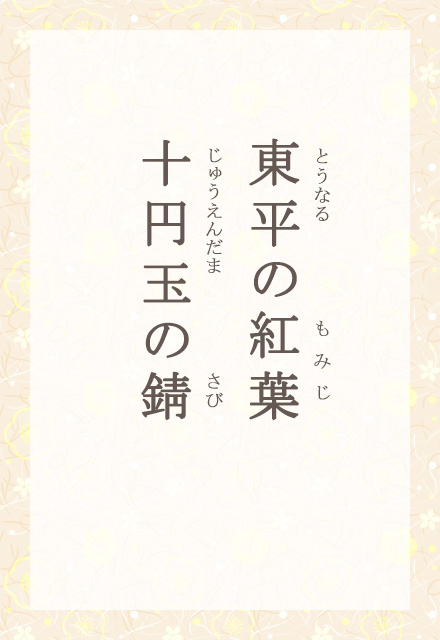

2022.11.15 放送

新居浜市の東平地区には、かつて銅山の町として栄えた遺構が保存されています。山の自然のそこここに、花崗岩や赤煉瓦の建物がそびえ、東洋のマチュピチュと呼ばれています。銅で出来た十円玉が錆を噴くさまに、銅山の経てきた長い年月を思います。東平の紅葉は、美しく静かに、過去の記憶を包みます。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

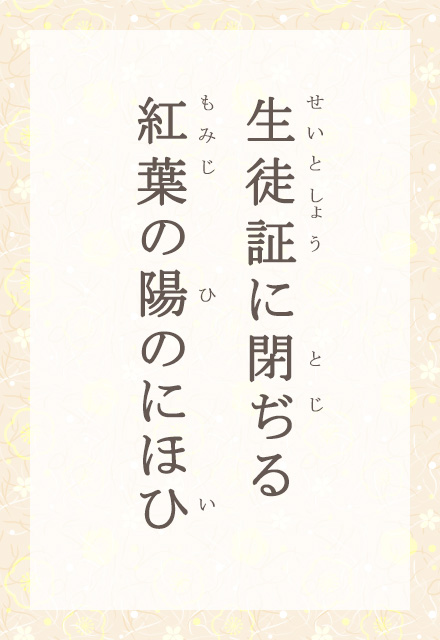

2022.11.14 放送

秋の終わりから冬のはじめにかけて、木々は赤や黄に色づき、美しく照り映えます。紅葉は、日本の秋を代表する風景として、人々に愛されてきました。きれいな紅葉を拾ったとき、ふと、太陽の日差しが香ります。日の光をたっぷり受けた紅葉の赤のゆたかさ。お守りのように、生徒証に挟みます。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

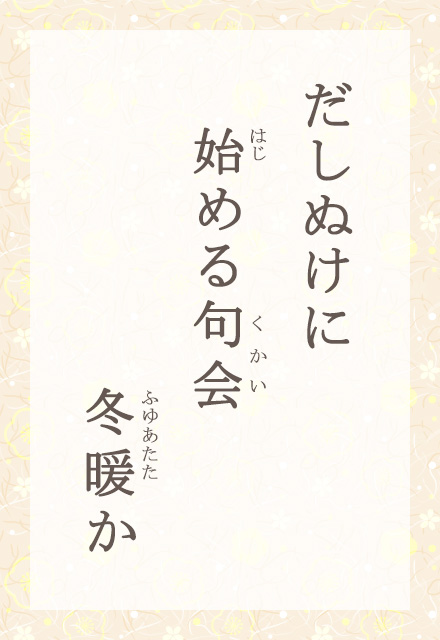

2022.11.11 放送

俳句をする人が集まると、言いだしっぺがいて「句会をやろう」ということになります。緊張が走りますが、そこは俳句好きの集まり。すぐにその場が俳句モードに変わります。例えば、句相撲。題を出し、出来た句を二句づつ対抗させ、みんなの挙手で優劣を決めていきます。勝ち上がった句が優勝です。冬の暖かな日の一こまです。

(監修:谷)

音声で俳句を聞く/止める -

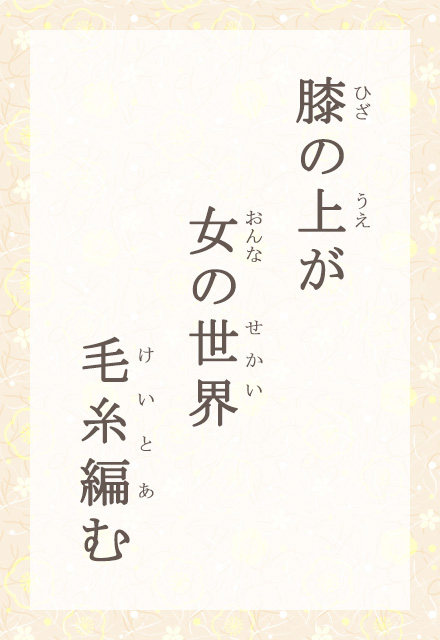

2022.11.10 放送

たまに電車の中で、毛糸を編む人を見かけることがあります。まさに膝の上がその人の世界の全部であるように。少しの時間を惜しんで編み進めるのは、きっと自分が描いているセーターあるいはベストにたどり着きたい一心なのでしょう。もちろん、男性にも編み物の得意な人はいて、膝の上が「男の世界」であることも。

(監修:谷)

音声で俳句を聞く/止める -

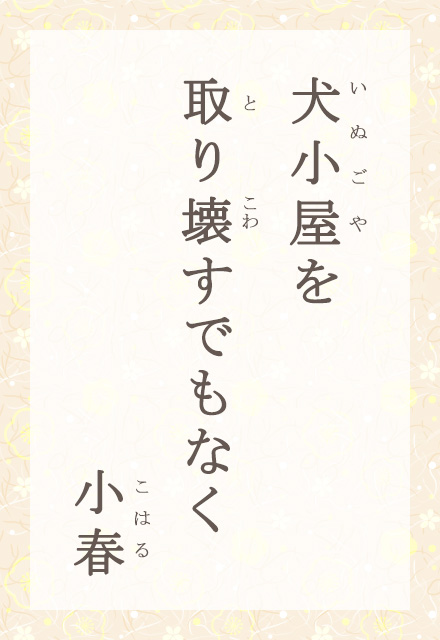

2022.11.09 放送

小春は、陰暦十月の異称。太陽暦ではだいたい十一月から十二月頃にかけての初冬の頃を言います。飼っていた犬はもういません。でも日が経っても家族の誰も壊そうと言い出せないままです。口にはしない悲しみを共有しているかのようです。主の居なくなった小屋が、春に似た穏やかな冬の日差しに、包まれています。

(監修:谷)

音声で俳句を聞く/止める -

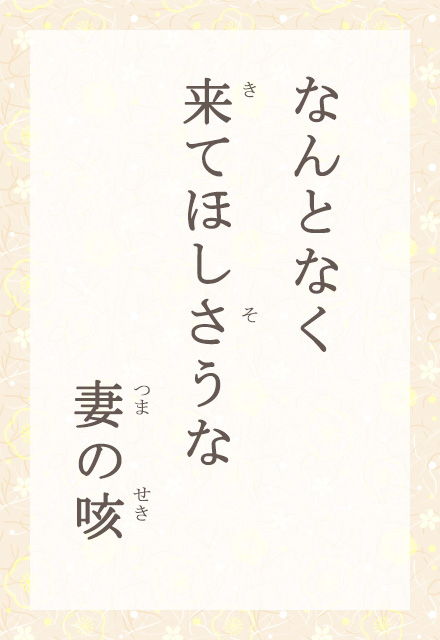

2022.11.08 放送

思わず笑ってしまう一句です。隣の部屋にいるのでしょうか。遠慮がちにしている妻の咳だからこそ、気になるのでしょう。さて、覗きに行ってあげたでしょうか。それとも、腰が宙に浮いたままで、終わってしまったでしょうか。作者は、石田波郷に師事した俳人で、波郷の師である五十崎古郷を父に持ちました。

(監修:谷)

音声で俳句を聞く/止める -

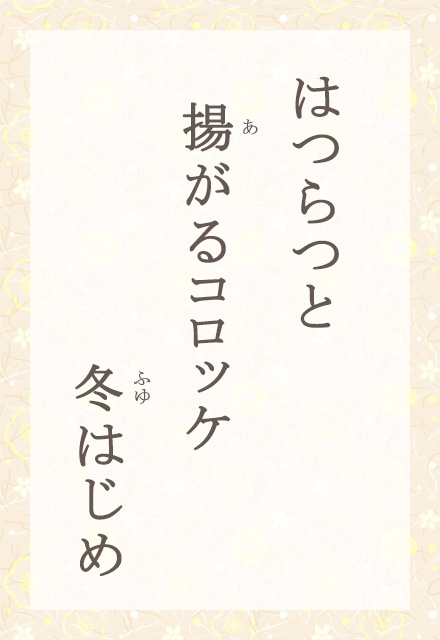

2022.11.07 放送

今日は立冬。暦の上で冬に入りました。心身がきゅっと引き締る気分です。それは、コロッケがはつらつと揚がることと、どこか通じている気がします。ふっくらこんがり揚がって、冬に入る心を充足させてくれるようです。大正時代には、トンカツ、カレーライスとともに三大洋食だったそうですが、どれも今でも人気ですね。

(監修:谷)

音声で俳句を聞く/止める -

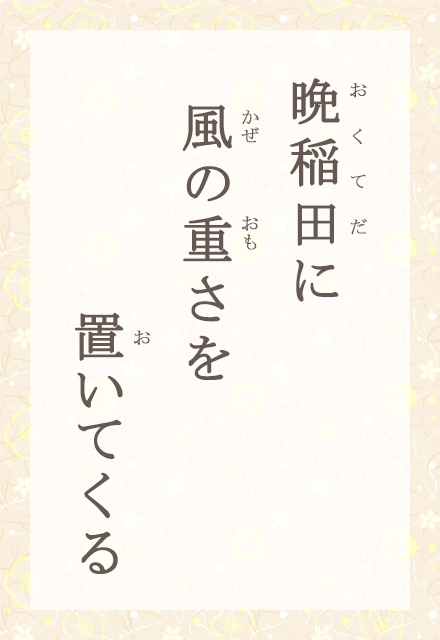

2022.11.04 放送

遅く成熟する稲を、晩稲といいます。秋も深まるころ、まだ稲刈りの始まらない田んぼには、みのった稲穂がゆたかに揺れています。刈り取られた田んぼの軽やかさに比べると、晩稲を揺らす風は、まだまだ重たい印象です。風をたっぷりとはらみながら、収穫を待つ晩稲の輝きを、遠ざかりつつ眩しみます。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

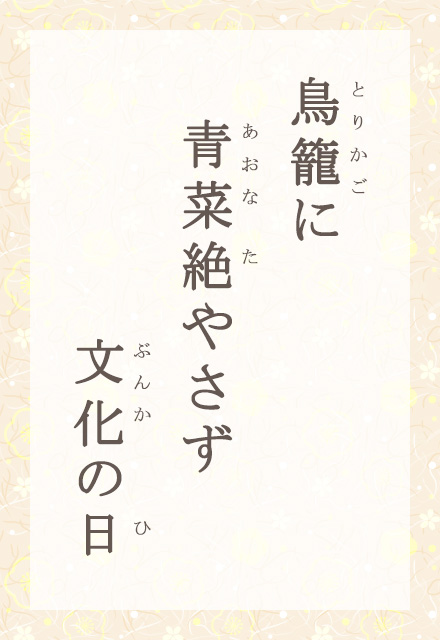

2022.11.03 放送

今日は文化の日です。「自由と平和を愛し、文化をすすめる」日として制定されました。餌となる青菜を鳥籠にいつも用意しておく、小さな命をいつくしむ気持ち。鳥を飼うことも、愛することも、人間の文化のひとつなのだと気づかされます。みなさんは今日、どんな文化に触れましたか。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

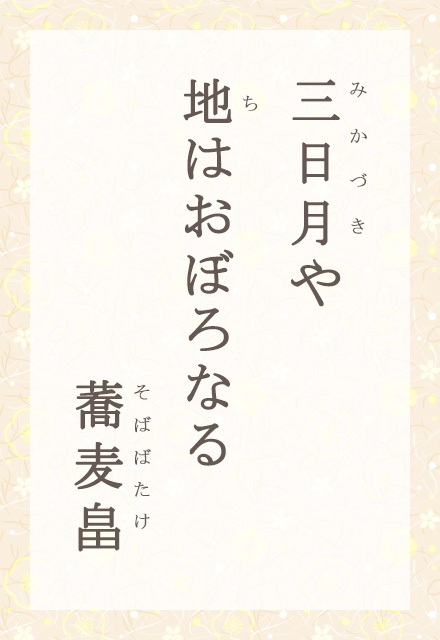

2022.11.02 放送

三日月がのぼり、大地にはおぼろに靄が立っています。その下に広がるのは、一面の蕎麦畑です。小さな花をわっと咲かせて、蕎麦畑そのものもおぼろにけぶっているよう。秋の深まる空気の冷えに、三日月もしらじらと光をこぼします。美しく静かな風景を、やわらかく書きとめました。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

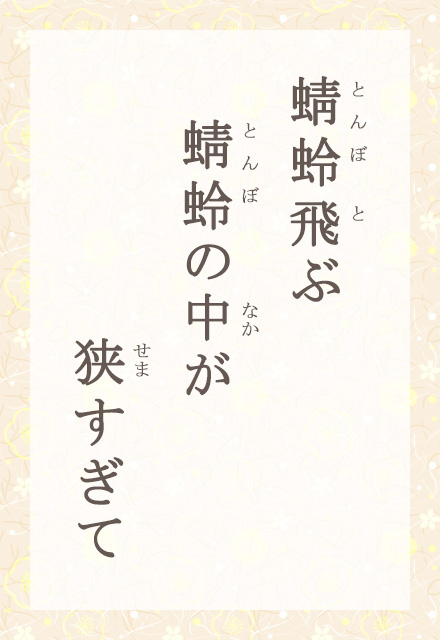

2022.11.01 放送

蜻蛉は秋を代表する生きものです。澄んだ空に群れて飛ぶさまは、日本の秋そのものですね。そんな蜻蛉の姿を、少し違った角度から描きました。あまりにたくさん群れているので、蜻蛉たちも、お互いに狭いなあと思っているのかも。にぎやかに飛ぶ蜻蛉たちに、ほのぼのと感情移入できる一句です。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める

テレビ愛媛ではみなさまから

俳句を募集しています!

応募は締め切りました

応募フォーム、メールアドレス、ハガキの中からご応募ください。メールアドレス、ハガキでのご応募は、お題を含む俳句(ふりがな)・氏名(ふりがな)・住所・電話番号・メールアドレスを記載してお送りください。一人何句でも応募可能です。選ばれた俳句は、EBC Live News「きょうの俳句」コーナーでの放送のほか、テレビ愛媛のホームページ等で紹介します。作者の氏名(ペンネームの場合はペンネーム)、お住いの市町名(ジュニアの場合は学校名)も紹介されます。

(採用された方には放送日を事前に連絡し、記念品を贈らせていただきます。)

※俳句の募集は、毎月第2月曜日、午後6時から開始します。

応募規約

・応募作品は未発表で、ご自身の作品(著作権がご自身にある作品)に限ります。

・他人の作品に著しく類似、または他人の作品の盗用など、第三者の権利を侵害する可能性があると判断した場合は、応募の対象外とします。

・テレビ愛媛は応募作品による権利の侵害等に対し、一切の責任を負いません。

個人情報の取り扱いについて

頂いた個人情報は、優秀句に選ばれた方への事前連絡並びに記念品をお送りする際にのみ使用させて頂きます。

メールアドレスからの応募:

ハガキからの応募:

〒790-8537 テレビ愛媛「きょうの俳句」係

掲載されている句がランダムで再生されます

すべて聞く/止める