2020年4月の俳句

-

2020.04.30 放送

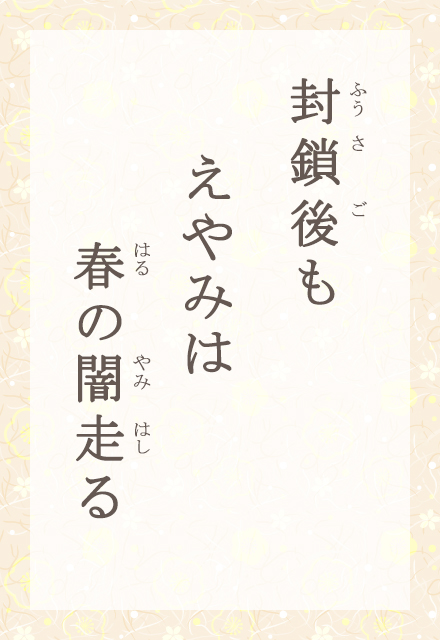

この春、コロナウイルスの猛威を詠んだ句です。天然痘やはしかなど、集団感染する流行り病を、古くは「えやみ」と呼びました。コロナウイルスも「えやみ」の一つです。都市封鎖ののちも、収束はまだ先。視界を塞ぐ春の闇が、目に見えないウイルスの脅威を物語ります。ウイルスの勢いがのろのろと衰え、穏やかに眠れる夜が、どうか一日も早く訪れますように。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

2020.04.29 放送

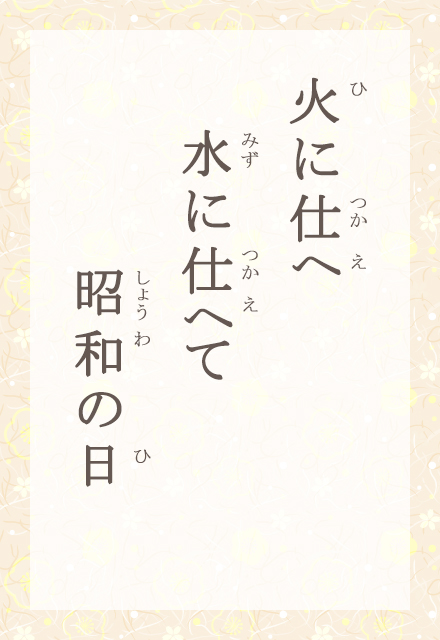

今日は昭和の日、昭和天皇の誕生日です。激動の昭和の時代を顧み、未来へ思いをはせる日として、祝日に制定されました。火を炊き水を汲み、暮らしてきた日々。平成、令和と、生活は変化してきましたが、今も私たちは、ガスの火を点け蛇口をひねり、火や水の力を借りながら生きています。昭和の日々を懐かしみながら、変わらない人の営みの尊さを思います。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

2020.04.28 放送

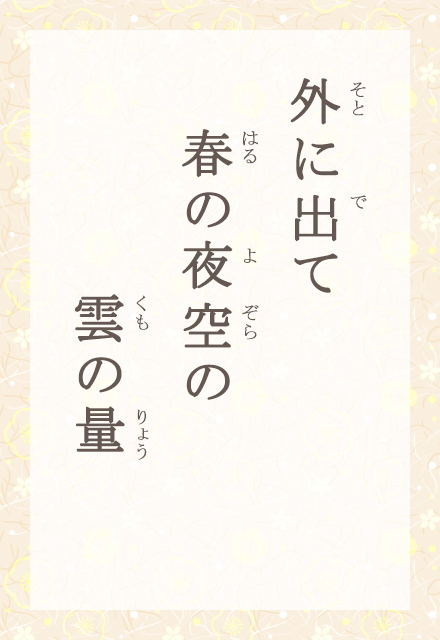

一日を終え、ふと外に出てみると、春の夜空に静かに雲が育っていました。明日は雨かもと思いつつ、その迫力にしばし見とれます。私たちの知らないところで、世界は刻々と動いているのですね。自粛が続き、空を仰ぐ気分にならない日が続いています。昼の青空もよいですが、ひと息ついて見上げる夜空も、世界の広さを思い出させてくれそうです。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

2020.04.27 放送

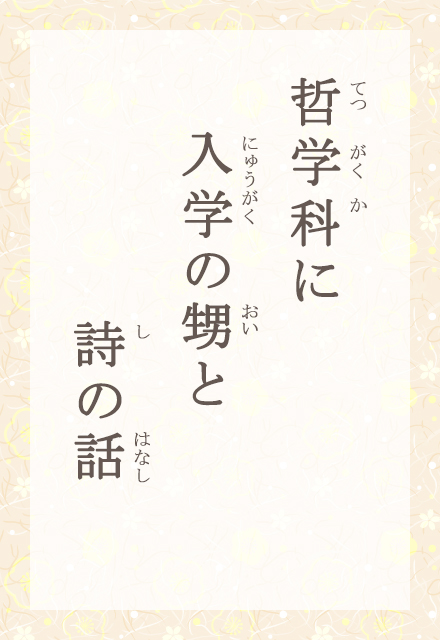

大学の哲学科に受かった甥と詩の話をした、豊かな時間。今日は哲学の日です。紀元前399年の今日、ギリシアの哲学者ソクラテスが獄中で亡くなりました。彼の思想が権力者に疎まれたのです。哲学や詩には人の心を捉え、世の中を変える力があるからです。緊急事態の今、大学に通えない新入生もいます。じっくりと世界を見つめ、考える力を武器に、時代を切りひらいてほしいと願います。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

2020.04.24 放送

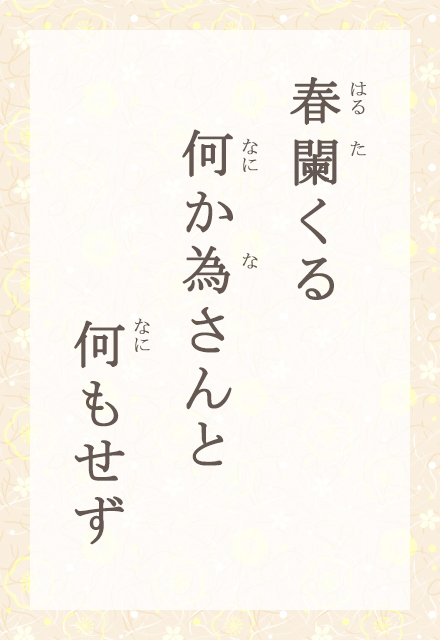

四月も後半となり、桜の花が散ってしまうと、いよいよ春も深まった感じがします。俳句では「春深し」あるいは「春闌く」といいます。闌くるとは闌となるの意味。花の盛りを過ぎ、野山の緑が深まるとともに、人の心にはそこはかとない愁いと気怠さの漂う季節でもあります。この句は、やっておきたいことが何もできないうちに、春も終わりそうだという物憂い気分を詠んでいます。

(監修:池内)

音声で俳句を聞く/止める -

2020.04.23 放送

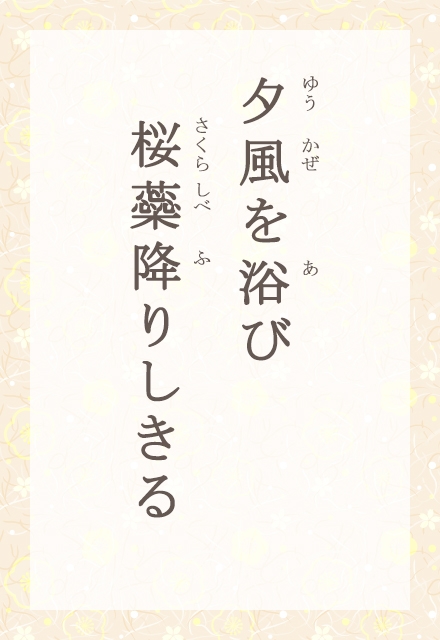

桜の花びらが散ったあと、萼に残った細かな蘂が細い茎とともに落ちて来ます。俳句では「桜蘂降る」といいます。散り敷いて、地面をうっすらと赤く染める桜蘂の、落花とはまた違う風情を愛でる季語です。これは折りからの夕風に降りしきる桜蘂。通りかかった作者の頭や肩にも降りかかっているのかもしれませんね。

(監修:池内)

音声で俳句を聞く/止める -

2020.04.22 放送

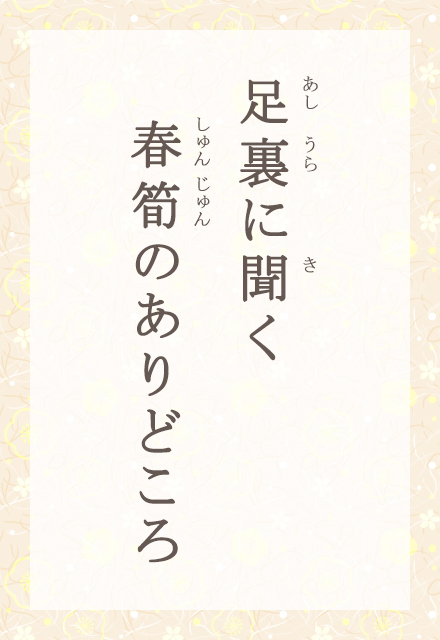

ふつう筍は初夏の味覚であり、夏の季語ですが、早いものは春のうちに芽を出します。これを「春の筍」あるいは「春筍といいます。おもに孟宗竹の筍です。春の竹藪を見まわり、地面にほんのわずかに頭を覗かせている筍を掘ります。この句は、まだ目には見えない筍を足の裏の感触で探り当てている筍掘りの名人でしょうか。春筍はとても柔らかくておいしいものです。

(監修:池内)

音声で俳句を聞く/止める -

2020.04.21 放送

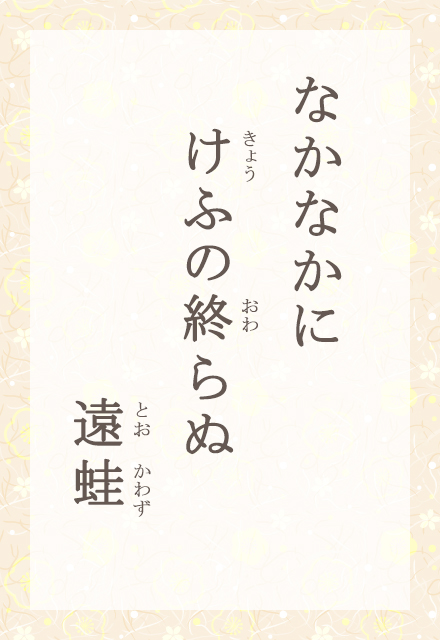

蛙はもともと河鹿のことでしたが、今では蛙全般を表す季語です。蛙は春の初めに冬眠から覚め、春から夏にかけて田圃や水辺などで賑やかに鳴きます。俳句に詠まれるのも大方はその鳴き声です。「遠蛙」は、静かな春の夜に遠くの方から聞えてくる蛙の声を愛でる季語。繁殖の相手への求愛のために鳴く蛙の声は、夜が更けてもなかなかに止みそうもありません。

(監修:池内)

音声で俳句を聞く/止める -

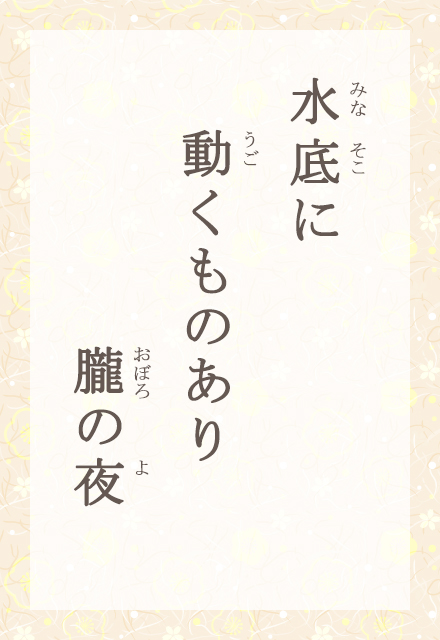

2020.04.20 放送

春、気温が高くなると上昇気流が活発になり、大気の見通しが悪くなります。この現象が霞で春の季語。そして昼間の霞が夜は「朧」と呼ばれます。ぼんやりと霞んだ夜の視界の中では、ものの形も色も音もどこか優しそうに奥床しく感じられます。俳句では草朧、谷朧、鐘朧などといいます。万物が朧に見える春の夜、水底を動いているものは、何なのでしょうか。

(監修:池内)

音声で俳句を聞く/止める -

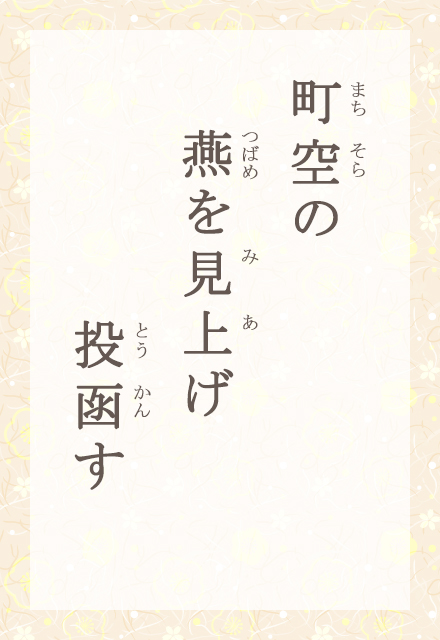

2020.04.17 放送

家々の軒に巣を作る燕は、人の暮らしとともに生きる鳥です。町空を飛び交う燕をまぶしく見やりながら、人々は仕事へ急いだり、買い物へ出かけたり、ときには手紙を書いてポストに出しにゆくことも。海を越えはるばるやってきた燕のように、いま投函した手紙も、遠くへ運ばれてゆくのでしょう。何気ない日々の中にある、輝きを見つめた一句です。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

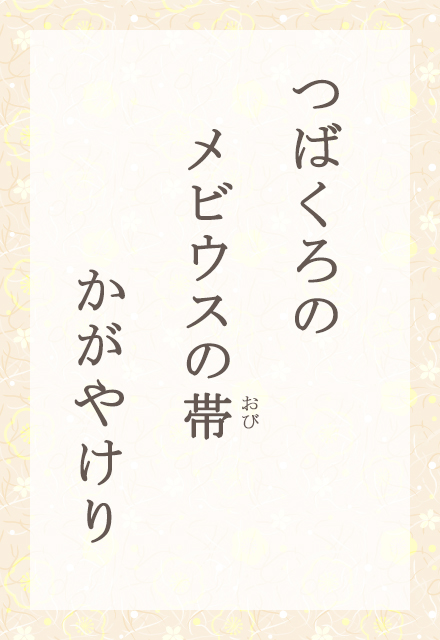

2020.04.16 放送

細長い帯をひとねじりして両端を貼り合わせると、表と裏がひとつながりの輪っかができます。これがメビウスの帯です。表から裏へ、裏から表へ、無限にループできることから、永遠に繰り返すものの象徴とされてきました。燕も、春になれば必ずやってくる、繰り返される季節のひとつです。空をくるりとひるがえれば、その軌跡もまた、メビウスの帯を描いているかもしれません。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

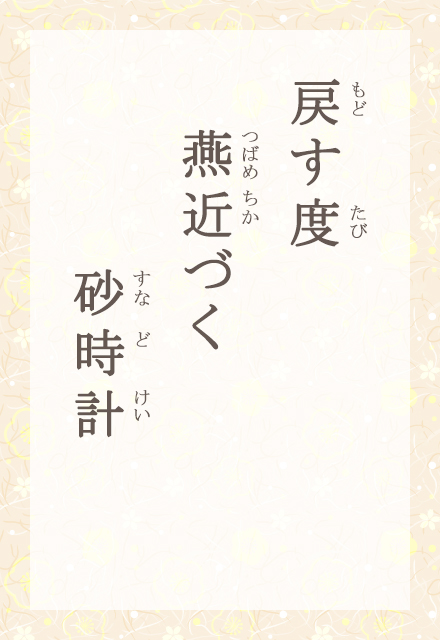

2020.04.15 放送

砂時計をひっくり返して、その砂が落ち切るたび、時間は刻々と過ぎてゆきます。作者はその時間を、海を越えて燕が近づいてくる時間なのだと、明るくとらえました。一分一秒ごとに、日本を目指し飛ぶ燕たち。あと何回、砂時計をもとに戻せば、この街にやって来るでしょう。春本番の訪れに向けて、胸が高鳴ります。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

2020.04.14 放送

公園の四阿に、碁盤と碁石が置いてあります。近所の人が寄り合って、碁を楽しむ場になっているのでしょう。そんな町も、燕がやって来て、ますますにぎやかに。春風に吹かれながら、碁を打ち、世間話に花を咲かせる憩いの時間。四阿を出れば、燕が飛び交う明るい空が広がります。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

2020.04.13 放送

燕は春になると、南国から海を渡り、子育てのために日本へやってきます。ほがらかな青空に燕が飛び交うのを見つけたら、いよいよ春もたけなわです。無碍とは、妨げるもののないこと。瀬戸内海を吹きわたる風は、何にも邪魔されない揚力を生み、燕が飛ぶのを助けます。おだやかな瀬戸内の春を、格調高く詠みあげました。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

2020.04.10 放送

切り株や木の根元から伸びる新しい芽を「蘖」といいます。涙というのは、常に今この瞬間に感情が揺すぶられて生まれるものだから、古い涙などないという真理も、なるほど納得です。湧き上がる涙が常に新しいように、切り株から生まれる蘖もまた、フレッシュな命のかけらなのです。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

2020.04.09 放送

春は、水も山も空も、万物が輝き出す季節です。まるで風まで光っているようなまぶしさを「風光る」といいます。取り合わせたのは、ギリシャ神話に出てくるプロメテウス。泥をこねて人間を作ったともいわれる神様です。神々しい春の日差しは、神話の場面に立ち会うかのような、不思議な心地を誘います。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

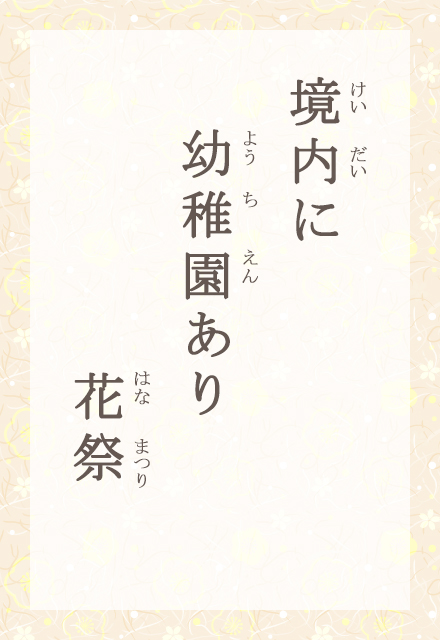

2020.04.08 放送

今日、四月八日は花祭り。お釈迦さまの誕生を祝う「灌仏会」という行事が、各地のお寺でひらかれる日です。境内にある幼稚園の子どもたちが、その寺の花祭りに参加しているのでしょう。順番に並んで、お釈迦様の像に甘茶をかけて、ことのほかにぎやかな春のひと日です。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

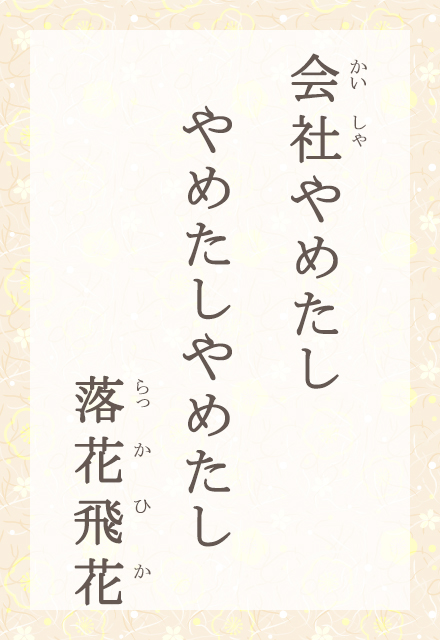

2020.04.07 放送

働いていると、つらいことや悔しい経験、ありますよね。この人も、桜吹雪の中をずんずん歩きながら、会社をやめたいと思いつめています。「やめたし」という言葉を三回も繰り返したところに感情が爆発しました。新年度、生活が変わって大変な時期ですが、どうか心と体を大切にして、日々をお過ごしください。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

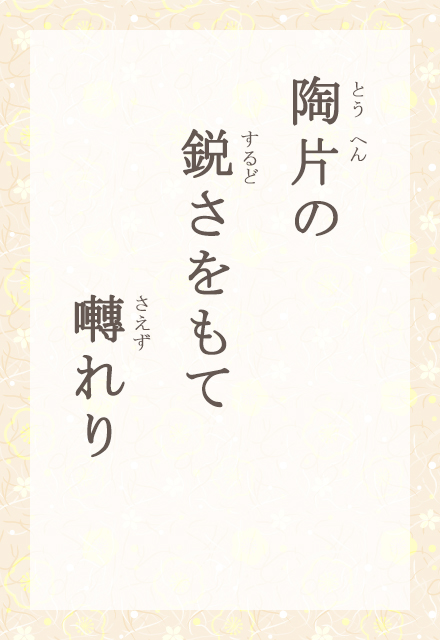

2020.04.06 放送

春は鳥たちの繁殖期。相手を求めて恋の歌をうたうので、「囀」は春の季語です。その囀りを、まるで陶器の破片のような鋭さだと、感覚的にたとえました。陶片の尖りが切実なひびきを感じさせると同時に、もとは土であった陶器のあたたかみが、鳥たちの命を輝かせます。俳句甲子園出身、平成生まれの作者です。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

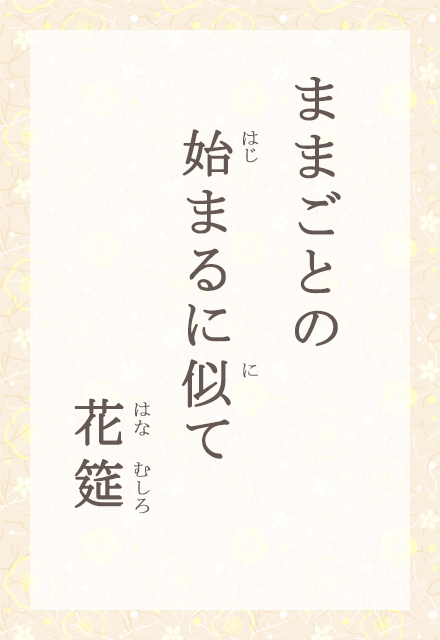

2020.04.03 放送

「花筵」とは、散り敷いた桜の花を筵に見立てる場合と、花見用の敷物としての筵、すなわち花見の宴の席を指していう場合があります。いずれも日本の春ならではの季語です。この句は、花見の宴会用に敷かれた花筵。これから酒宴が始まるわけですから、集うのは全員大人。でも気分は、まるで子供がままごとを始める時のようなはしゃぎようです。

(監修:池内)

音声で俳句を聞く/止める -

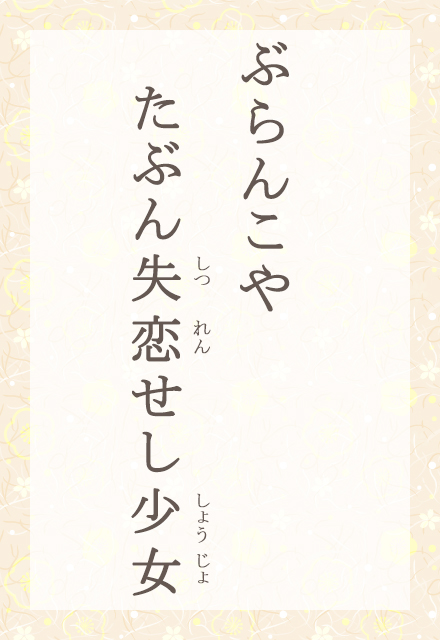

2020.04.02 放送

「ぶらんこ」という語感から西洋から伝わった遊びだと思われ勝ちですが、実は大昔に中国で始まった遊びです。中国では「鞦韆」と呼ばれ、宮廷の女性たちの春の遊びでした。そういわれれば、ぶらんこには少女が似合うような気もします。この句は、悲しげな表情でぶらんこに揺られる少女。作者は、失恋したのではないかと少女を思いやっています。

(監修:池内)

音声で俳句を聞く/止める -

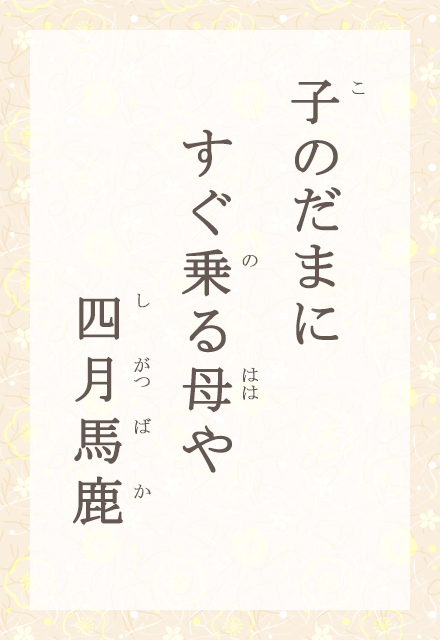

2020.04.01 放送

四月一日はエイプリルフール。この日に限り、罪のない嘘やいたずらが許される風習で、俳句では「四月馬鹿」「万愚節」といいます。この句は、いかにも仲のよさそうな母と子。この日を待ってました、とばかりにお母さんをだましにかかる子。そのだまかしに、すぐ乗ってしまうお母さんは、実はだまされたふりをしているのかもしれませんね。作者は松山市ににお住まいの俳人。「渋柿」主宰です。

(監修:池内)

音声で俳句を聞く/止める

テレビ愛媛ではみなさまから

俳句を募集しています!

「石鹸玉」 です

応募フォーム、メールアドレス、ハガキの中からご応募ください。メールアドレス、ハガキでのご応募は、お題を含む俳句(ふりがな)・氏名(ふりがな)・住所・電話番号・メールアドレスを記載してお送りください。一人何句でも応募可能です。選ばれた俳句は、EBC Live News「きょうの俳句」コーナーでの放送のほか、テレビ愛媛のホームページ等で紹介します。作者の氏名(ペンネームの場合はペンネーム)、お住いの市町名(ジュニアの場合は学校名)も紹介されます。

(採用された方には放送日を事前に連絡し、記念品を贈らせていただきます。)

※俳句の募集は、毎月第2月曜日、午後6時から開始します。

応募規約

・応募作品は未発表で、ご自身の作品(著作権がご自身にある作品)に限ります。

・他人の作品に著しく類似、または他人の作品の盗用など、第三者の権利を侵害する可能性があると判断した場合は、応募の対象外とします。

・テレビ愛媛は応募作品による権利の侵害等に対し、一切の責任を負いません。

個人情報の取り扱いについて

頂いた個人情報は、優秀句に選ばれた方への事前連絡並びに記念品をお送りする際にのみ使用させて頂きます。

メールアドレスからの応募:

ハガキからの応募:

〒790-8537 テレビ愛媛「きょうの俳句」係

掲載されている句がランダムで再生されます

すべて聞く/止める