2022年2月の俳句

-

2022.02.28 放送

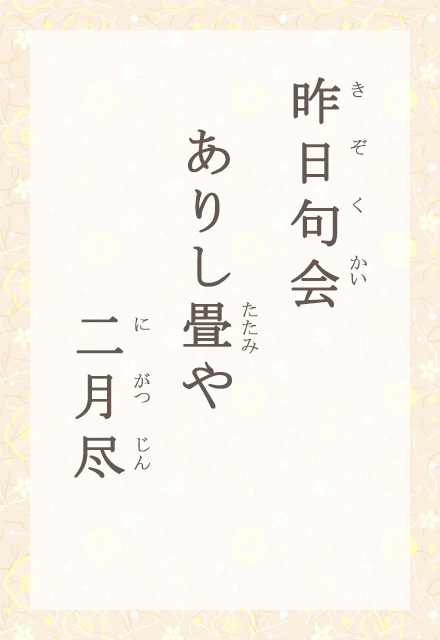

今日で二月も終わりです。俳句にも「二月尽」という季語がありますが、ようやく寒さがゆるみ、春らしい日が来るのを実感できる時期です。昨日は大勢が集まってにぎやかに句会をした和室も、今日はがらんと静かです。来客の翌日の寂しさに、慌ただしい二月が過ぎてゆく寂しさを重ねました。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

2022.02.25 放送

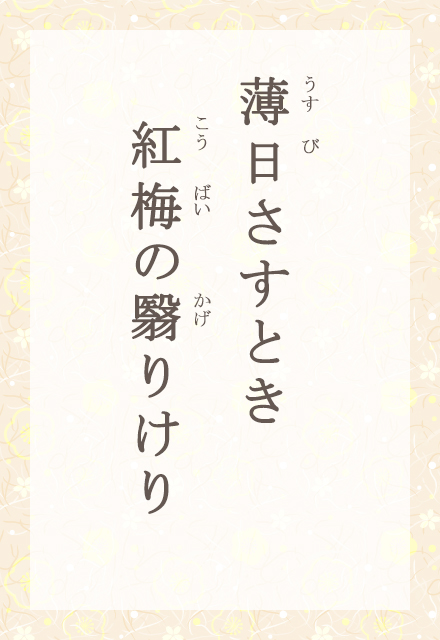

単に梅とだけいえば、白梅のことです。白梅よりやや遅れて咲くのが「紅梅」。白梅の清らかな姿に対し、紅梅にはあたたかく艶やかな風情が感じられます。白梅が凛とした男性なら、紅梅にはたおやかな女性の趣があります。紅梅のなかには、幹や枝の髄まで紅色を帯びているものもあるといわれます。薄日がさすとき紅梅が薄れて見えるのも、紅梅ならではの風情ではないでしょうか。

(監修:池内)

音声で俳句を聞く/止める -

2022.02.24 放送

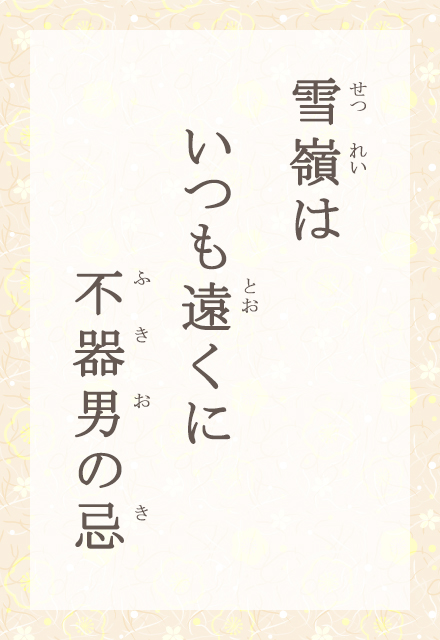

二月二十四日は松野町生まれの俳人・芝不器男の忌日「不器男忌」。映像感覚ゆたかな写生で抒情俳句に新風を吹き込みました。特に<あなたなる夜雨の葛のあなたかな>が、虚子の名鑑賞を得て、昭和五年わずか26歳で夭折。その生涯は<彗星のごとく俳壇の空を通過した>といわれました。この季節、まだ雪の残る山並を遠くに眺めつつ、不器男を偲んでいる一句です。

(監修:池内)

音声で俳句を聞く/止める -

2022.02.23 放送

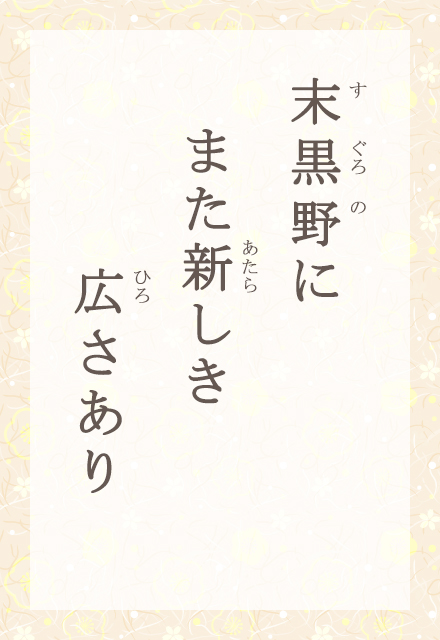

早春の風のおだやかな日に、野原の枯草を焼くのが野焼。土地を肥やし害虫を駆除する焼畑農法の一種です。野焼をしたあとの野を、焼野あるいは「末黒野」といいます。末黒の下には新しい生命が待機しており、間もなく新芽が萌え上がって来ます。広々とした末黒野は単なる焼け跡とは違い、新しい期待を抱いた季語なのです。

(監修:池内)

音声で俳句を聞く/止める -

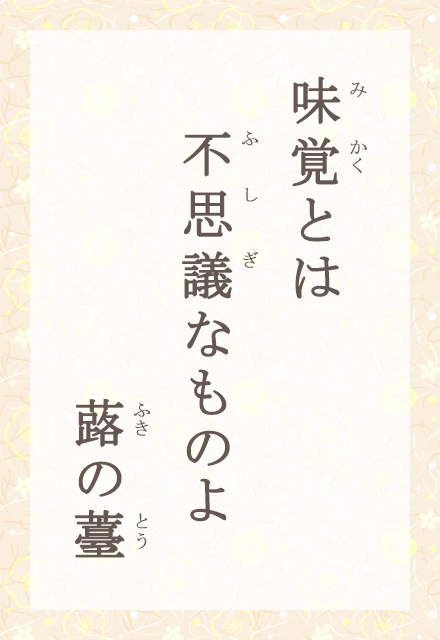

2022.02.22 放送

早春、まだ冬の名残のある土手や畑の隅に、土をもたげて萌黄色の姿を見せるのが蕗の花芽、すなわち「蕗の薹」です。何枚もの葉に、菊のような小さな花が包まれています。刻んで蕗味噌にしたり、丸ごと天ぷらにして味わう蕗の薹は、まさに早春の味。本来なら嫌われるようなほろ苦さが、何よりの早春の味覚として喜ばれるのも、人の味覚の奥深さといえるのかもしれません。

(監修:池内)

音声で俳句を聞く/止める -

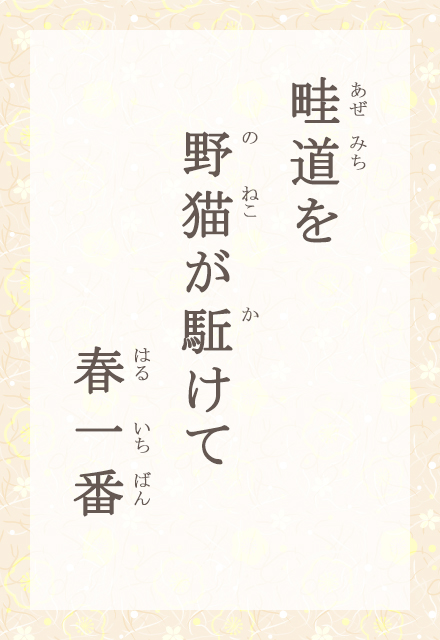

2022.02.21 放送

今年も春一番の吹く頃となりました。「春一番」は、立春後、初めて吹く強い南風です。もとは日本海の漁師が呼んでいた風の名が、気象用語としても季語としても、広く使われるようになりました。略して「春一」ともいいます。春一番には、いち早く春を連れてくる風といった五感があります。畦道を駆けてくる野良猫も、春の到来を喜んでいるようです。

(監修:池内)

音声で俳句を聞く/止める -

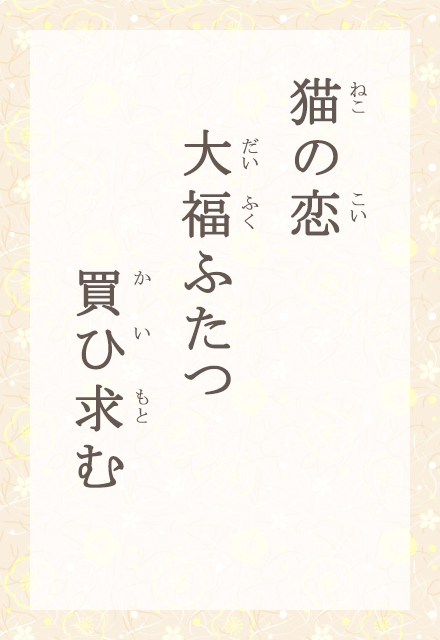

2022.02.18 放送

猫はにぎやかに恋をしているけれど、人間は穏やかに大福を食べて過ごしたりする、春ののんびりした時間を描きました。大福は、一つではなく二つ。誰かと食べるのだとしたら、その二人もかつては、燃える恋を経てきたのかもしれません。大福の甘さが、恋の甘さを、ほんのりと思い出させます。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

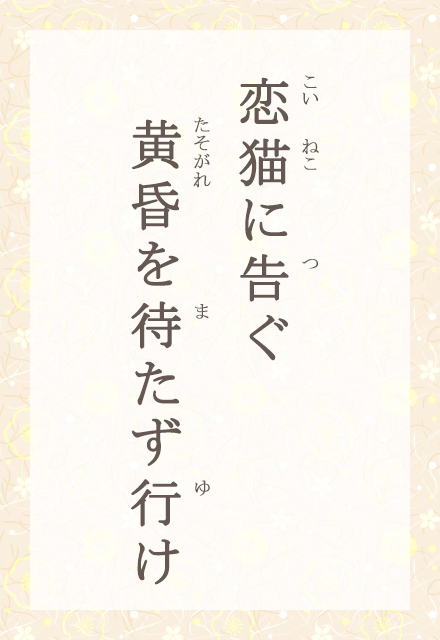

2022.02.17 放送

春になって恋に夢中になる猫を「恋猫」といいます。この句は、恋猫に強くメッセージを送っています。黄昏の時間を待つなんてまどろっこしいことはせず、今、相手のもとへ行きなさい。タイミングが遅れたせいで、手に入らない恋もあります。恋猫へ向けられたエールは、私たち人間の心にも、まっすぐ響きます。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

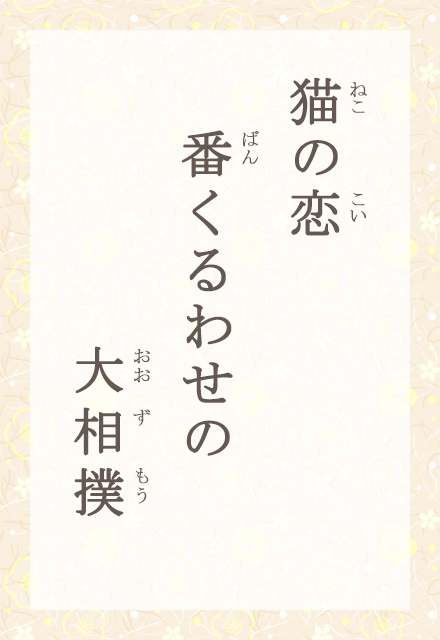

2022.02.16 放送

大相撲で、ときに予想を大きく覆す、番狂わせの一番があります。格下の力士が横綱を打ち負かすように、猫の世界でも、ときに番狂わせの恋が生まれます。いかにも負けそうに見えた猫が、ここ一番で力を発揮して、恋をものにしたのでしょう。誰にだって可能性は残されているのだと、勇気の湧いてくる一句です。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

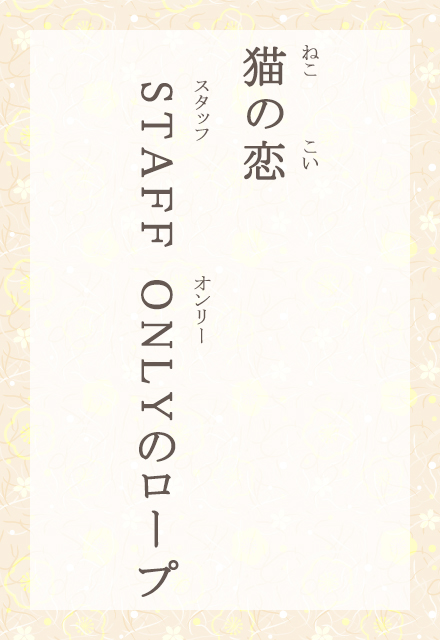

2022.02.15 放送

コンサートなどのイベントが開催されるのでしょう。会場に、スタッフオンリーの黄色いロープが張られています。その中は、関係者以外は立ち入り禁止のはずですが、恋する猫はお構いなし。黄色いロープをくぐって、自由に出入りしています。にぎやかな場面を介して、猫の恋の傍若無人なありようを切り取りました。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

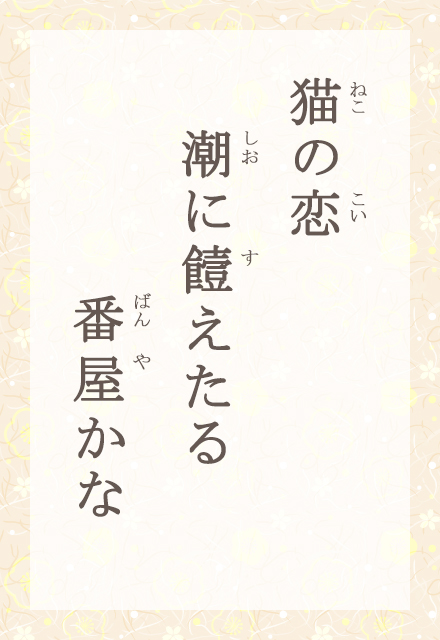

2022.02.14 放送

春は、猫の恋の季節です。猫たちは昼夜を問わず、喧嘩をしたり奇声を発したり、目の前の恋に打ちこみます。番屋とは、漁師の宿泊する小屋です。海の香りがとっぷりと染み込んだ番屋にも、恋する猫たちがうろつきます。ふだんは魚を求めて屯しているのでしょう。大きな海を背景に、人の暮らし、猫の暮らしが交差する一句です。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

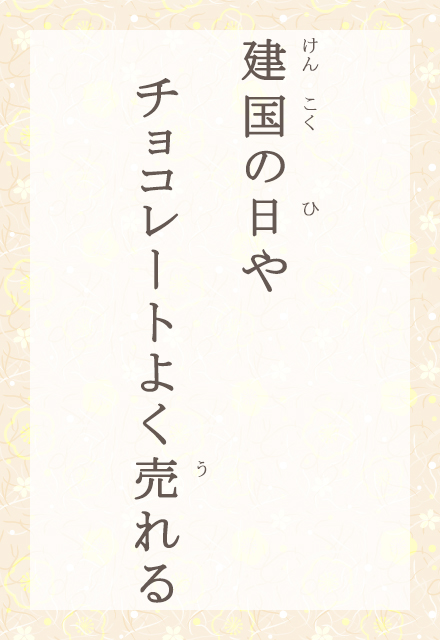

2022.02.11 放送

今日は建国記念日です。なぜチョコレートがよく売れるのかというと、バレンタインデー直前だから。建国の日よりもバレンタインのほうが盛り上がる、現代日本を面白く見つめました。しかし、チョコレート売場がにぎわうのも日本のゆたかさの象徴だとしたら、これも、建国の日にふさわしい風景だといえるでしょう。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

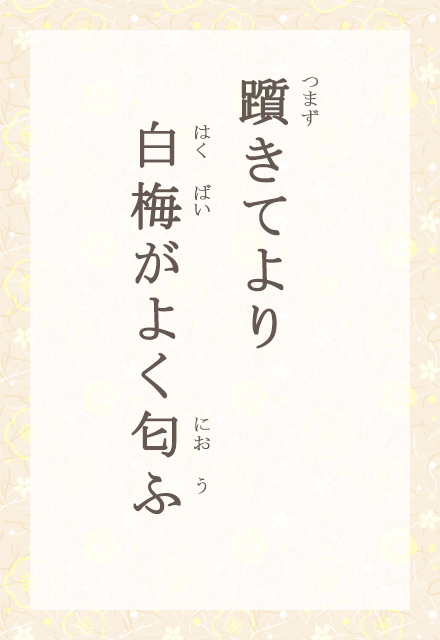

2022.02.10 放送

春が来ると、さきがけて咲く梅の花は、春告草とも呼ばれています。まだひんやりとした二月の空気に、清らかな香りが漂います。梅の林を歩いていたら、根っこに躓いたのでしょうか。ハッとしたあと、世界との距離が一気に縮まって、梅の香りもより近く感じます。春の兆しを、感覚的に引き寄せました。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

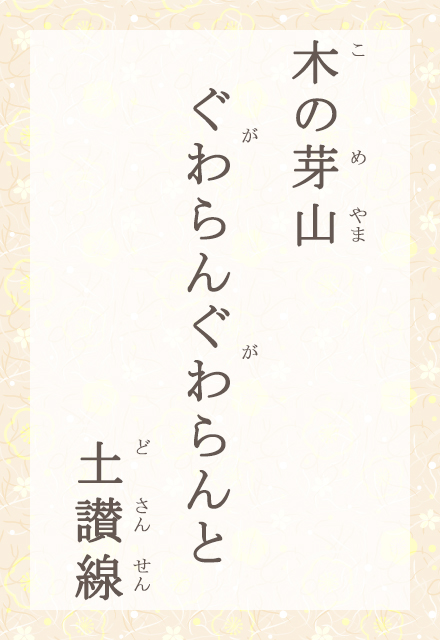

2022.02.09 放送

春を迎え、芽吹きはじめた山のことを、木の芽山といいます。春の息吹が満ち始めた四国の山道を、香川から高知へ抜ける土讃線が、がらんがらんと音を立てて走ってゆきます。その音の力強さに、新しい季節の近づく鼓動や、土地の持つエネルギーが生まれます。早く感染状況が落ち着いて、自由に旅のできる春となりますように。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

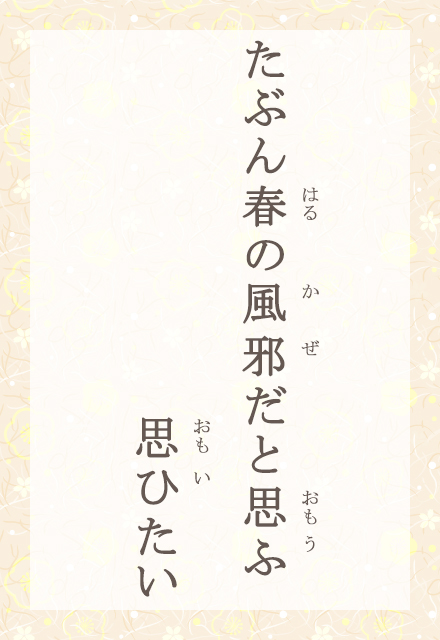

2022.02.08 放送

春は寒暖差が大きいので、体調を崩しやすい季節です。特に、コロナ禍では、風邪の症状が出ると、一気に緊張が走ります。この句も、コロナ以後に詠まれました。今、調子が悪いのは、多分ただの春の風邪だ、コロナではないと思いたい……そのハラハラした気持ち、分かります。どうか、体調にはくれぐれも気を付けて過ごしましょう。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

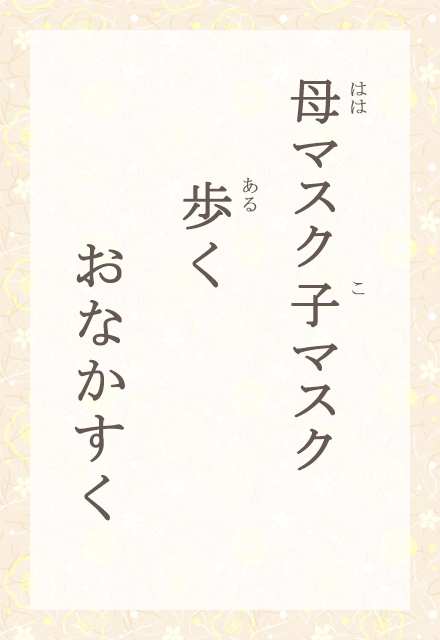

2022.02.07 放送

マスクは冬の季語ですが、コロナ禍では日常の風景となりました。お母さんと子どもが、二人してマスクをしています。寒い風の中を歩けば、おなかもすいてきて、少し心細くなりました。「マスク」「歩く」「おなかすく」と韻を踏んだことで、二人の歩くリズムも感じます。おうちに帰って、おなかいっぱい、あったかいごはんが食べられますように。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

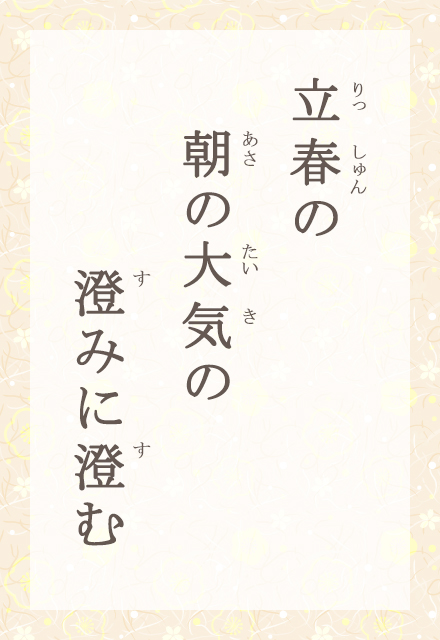

2022.02.04 放送

今日は二十四節気の「立春」。まだ寒さが厳しいとはいえ、梅の莟はふくらみ、春一番が吹くのも間もなくと思われます。体感的には寒中の厳しい寒さの名残をとどめながら、意識としては暖かい春の訪れを喜んでいる。そんなところが「立春」の季節感なのかもしれません。この句の作者は登山家tpしても知られた方。山の澄み切った大気の中で、立春の朝の気分を満喫しておられるようです。

(監修:池内)

音声で俳句を聞く/止める -

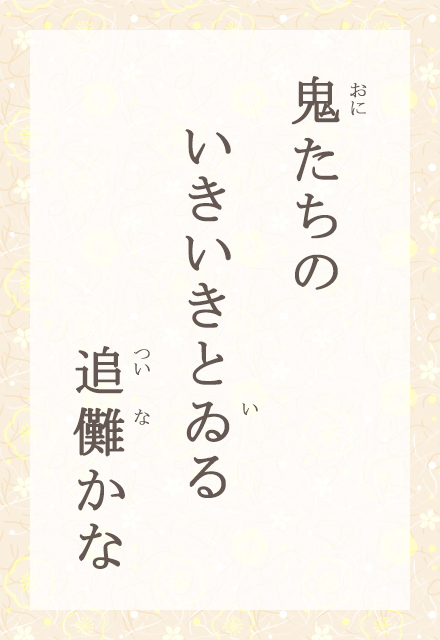

2022.02.03 放送

今日は節分。節分という季節の大きなつなぎ目の夜には、神様が入れ替わるわずかの隙間につけこんで、邪悪な鬼どもが暴れると考えられました。それを追い払う行事が、「追儺」。追儺の「儺」は鬼を追うことで、訓読みでは「鬼やらい」といいます。古くは桃の弓に芦の矢をつがえて放ち、鬼を射ました。今ではもっぱら豆を撒いて鬼を追います。鬼の役が生き生きしていてこその追儺ではないでしょうか。

(監修:池内)

音声で俳句を聞く/止める -

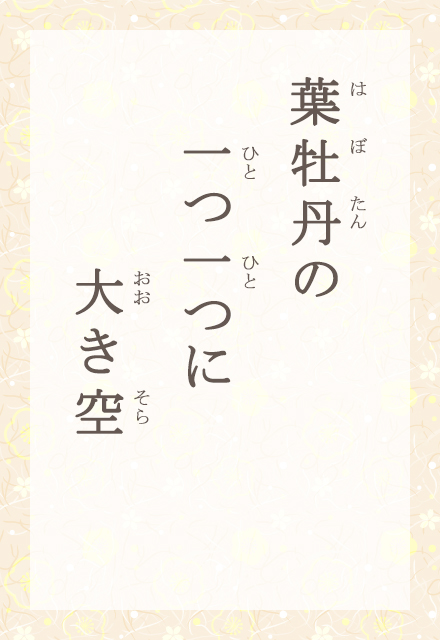

2022.02.02 放送

江戸時代に伝わった球を結ばない種類のキャベツを、観賞用に改良したのが「葉牡丹」。白や赤紫の葉が、牡丹の花を思わせるところから名づけられました。花の少ない冬の花壇には欠かせないものとなっています。日本で作られたものは、特に美しいといわれます。葉牡丹の上に広がる晴れた大空は、春がもうそこまで来ていることを感じさせてくれます。

(監修:池内)

音声で俳句を聞く/止める -

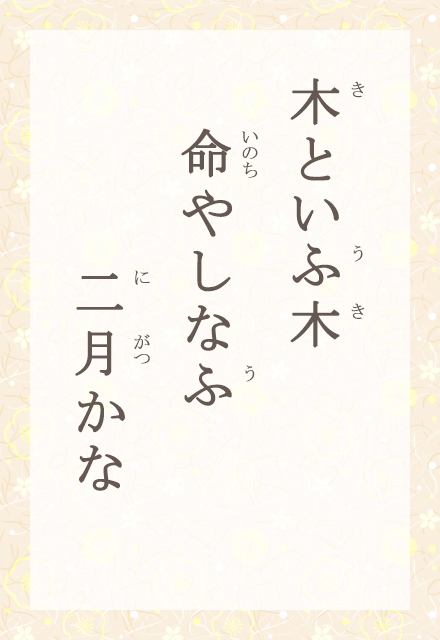

2022.02.01 放送

今日から二月。あと三日で寒が明け、暦の上では春を迎えます。まだしばらくは寒さが続きますが、梅の花が香り、鶯の初音が聞こえるのも、もうすぐです。一日一日と日は長くなり、日の光にも春を感じる。「二月」とは、そんな季節です。葉のある木も、葉を落としてしまった木も、新しい芽吹きのための生命力をじっくりと養っている。二月とはそんな季節なのかもしれません。

(監修:池内)

音声で俳句を聞く/止める

テレビ愛媛ではみなさまから

俳句を募集しています!

応募は締め切りました

応募フォーム、メールアドレス、ハガキの中からご応募ください。メールアドレス、ハガキでのご応募は、お題を含む俳句(ふりがな)・氏名(ふりがな)・住所・電話番号・メールアドレスを記載してお送りください。一人何句でも応募可能です。選ばれた俳句は、EBC Live News「きょうの俳句」コーナーでの放送のほか、テレビ愛媛のホームページ等で紹介します。作者の氏名(ペンネームの場合はペンネーム)、お住いの市町名(ジュニアの場合は学校名)も紹介されます。

(採用された方には放送日を事前に連絡し、記念品を贈らせていただきます。)

※俳句の募集は、毎月第2月曜日、午後6時から開始します。

応募規約

・応募作品は未発表で、ご自身の作品(著作権がご自身にある作品)に限ります。

・他人の作品に著しく類似、または他人の作品の盗用など、第三者の権利を侵害する可能性があると判断した場合は、応募の対象外とします。

・テレビ愛媛は応募作品による権利の侵害等に対し、一切の責任を負いません。

個人情報の取り扱いについて

頂いた個人情報は、優秀句に選ばれた方への事前連絡並びに記念品をお送りする際にのみ使用させて頂きます。

メールアドレスからの応募:

ハガキからの応募:

〒790-8537 テレビ愛媛「きょうの俳句」係

掲載されている句がランダムで再生されます

すべて聞く/止める