2019年1月の俳句

-

2019.01.31 放送

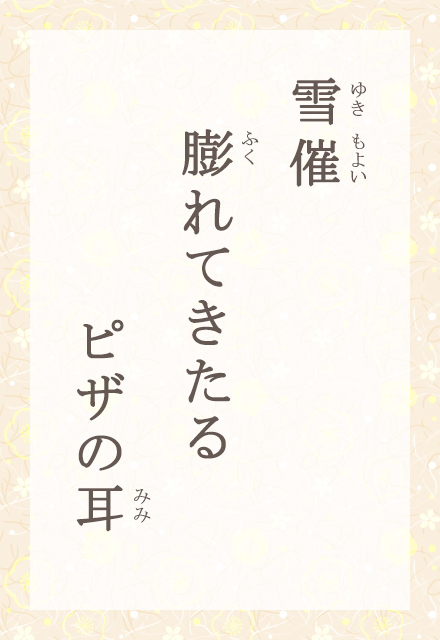

もうすぐ雪の降りそうな気配のことを「雪催」といいます。雪催の空を背景に、ピザを焼いているんですね。ピザの端っこがいい感じに焼けてきて、ぷっくり膨らんでくる間に、外の雪の気配も強まってきます。雪の冷たさと、ピザを焼く火の熱さと。温度の対比を効かせたことで、読む人の感覚に訴える、臨場感たっぷりの句となりました。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

2019.01.30 放送

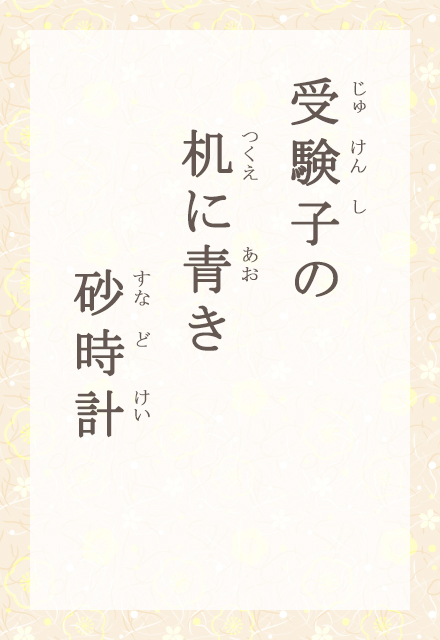

こまごまと小物の並ぶ受験生の机に、砂時計が置かれています。受験の本番までの時間は、砂時計の砂が落ちてゆくように、刻一刻と減ってゆきます。一方で、砂時計の砂が青色であることが、青春の若さを思わせもします。差し迫る切迫感の中でも、清々しさを失わない受験生の姿を、モノに託して表現しました。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

2019.01.29 放送

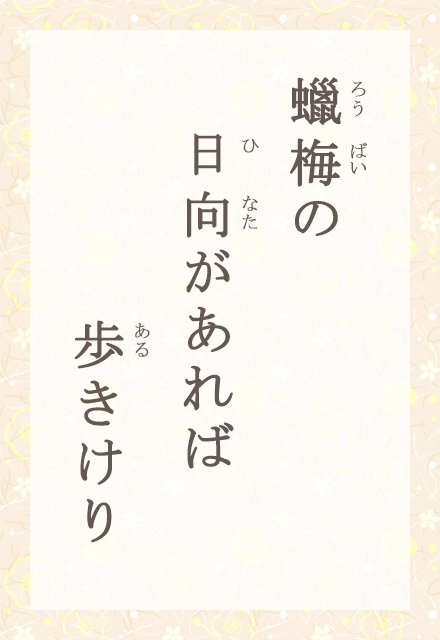

冬の終わりのある日、日向に咲いた蠟梅に誘われ、ぶらぶらと散歩しました。蠟梅はその名のとおり、蝋細工のようなツヤのある花を咲かせます。まだ花の少ない一月を、蠟梅の花の黄色は、ポッと明るく灯してくれます。春はもうすぐそこ。自然の変化にうながされて、私たちの心も少しずつ、春に近づいてゆくのですね。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

2019.01.28 放送

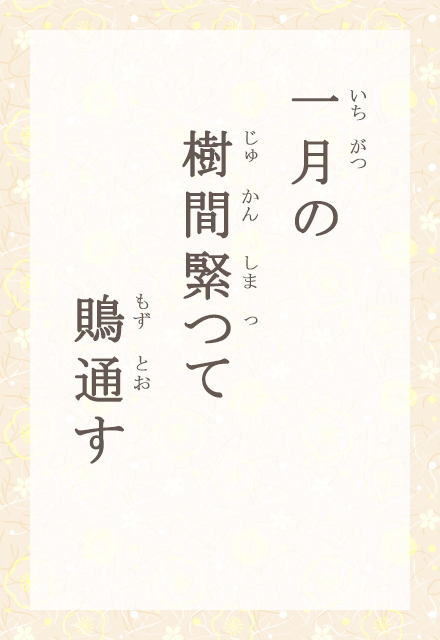

寒さ極まる一月、林の樹々の間を、一羽の鵙がすり抜けてゆきます。鵙が通るのではなく、鵙を通す樹を主役に立てたことで、厳しい自然の存在感が強まりました。「樹間緊つて」という緊張も、きりりと引き締まった真冬の空気を感じさせます。ただ鳥が飛ぶだけのことでも、練り上げた表現によって、一片の詩になるのですね。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

2019.01.25 放送

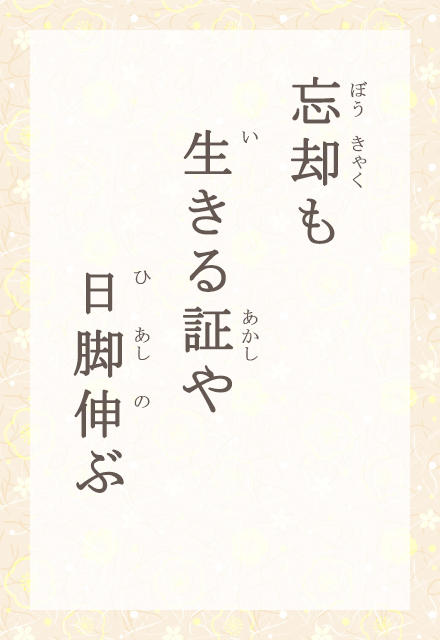

一年で最も昼が短く夜が長いのが冬至ですが、冬至を過ぎると日一日と日照時間が長くなります。松山地方の今日の日照時間は、冬至の日よりほぼ三十分長くなっています。俳句では「日脚伸ぶ」といい、私たちは夕方が明るくなることで、春の訪れが近いことを実感します。物忘れが激しいことを嘆くより、忘却も生きる証と割り切って、春を待つのもいいかもしれませんね。

(監修:池内)

音声で俳句を聞く/止める -

2019.01.24 放送

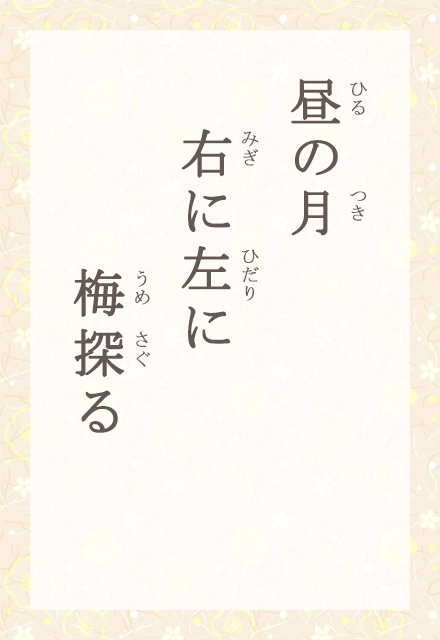

本格的な梅の季節を待ち切れず、春の先がけて咲く梅を探して野や山を歩くことを「探梅」「梅探る」といいます。さかりの梅を見る「観梅」は春の季語ですが、「探梅」は冬の季語です。一、二輪の梅の花を探して、山道を右に折れたり左に折れたりしているせいでしょう。山の上にかかっている昼の月が、右に見えたり左に見えたりしています。

(監修:池内)

音声で俳句を聞く/止める -

2019.01.23 放送

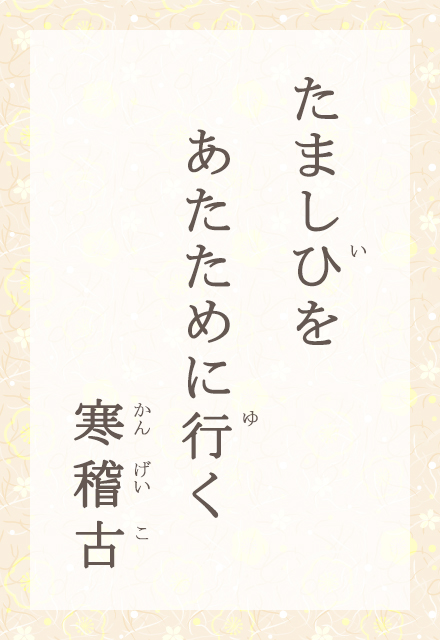

寒中に、剣道、柔道、空手、合気道といった武道を集中的に猛訓練するのが「寒稽古」。まだ夜も明け切らない早朝から、白い息を吐きながら特訓に励む姿には、心地よい緊張感がみなぎります。作者は現在92歳の方です。作者にとっての寒稽古とは、業と身体の鍛錬だけでなく、心を鍛え魂をあたためるものでもあるようです。

(監修:池内)

音声で俳句を聞く/止める -

2019.01.22 放送

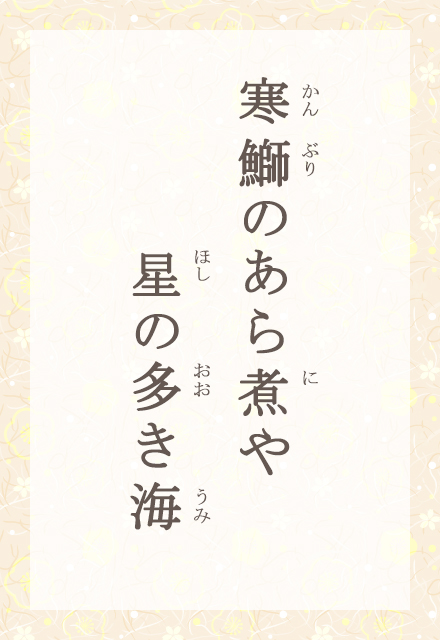

鰤は成長するにつれて呼び名が変わる出世魚。旬は冬で、脂ののった「寒鰤」は最もおいしいといわれます。刺身などをとったあとのあらを煮つけた「あら煮」も、日本の冬ならではの人気の料理です。この句は、海辺にある店で出された寒鰤のあら煮でしょう。窓から見える海の上には、たくさんの星がまたたいています。

(監修:池内)

音声で俳句を聞く/止める -

2019.01.21 放送

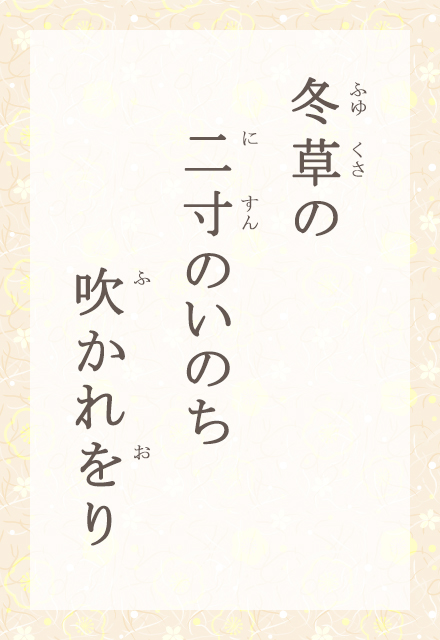

冬の野には、枯れてしまった草の中に、なお緑を残している草があり、寒さに耐えている姿はけなげに感じられます。そんな草に心を寄せる季語が「冬草」「冬青草」です。周囲が枯れ切った中に見える冬草の緑は、めぐって来る春への希望の兆しでもあるのではないでしょうか。5,6センチほど伸びた冬草が風に吹かれる姿が、命の力強さを思わせる一句です。

(監修:池内)

音声で俳句を聞く/止める -

2019.01.18 放送

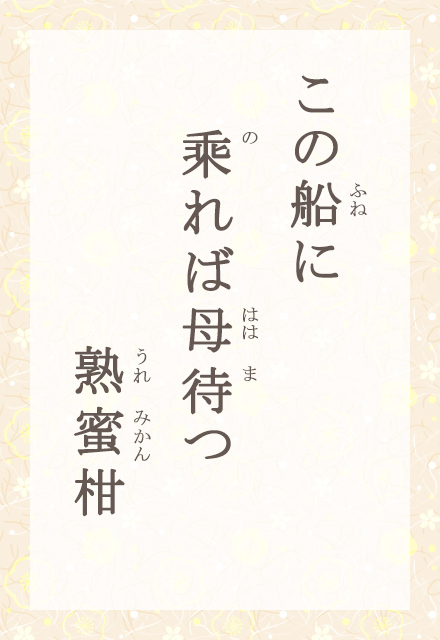

年末年始の帰省でしょうか。この船に乗れば、ふるさとの島で、母が待ってくれているはず。そこは蜜柑のなる島だから、目の前には瀬戸内のおだやかな海が広がっているのでしょう。熟れた蜜柑のあたたかい色ややさしい甘さが、母の愛情を代弁しています。郷愁と期待の入り混じった、熱い思いのこみあげる一句です。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

2019.01.17 放送

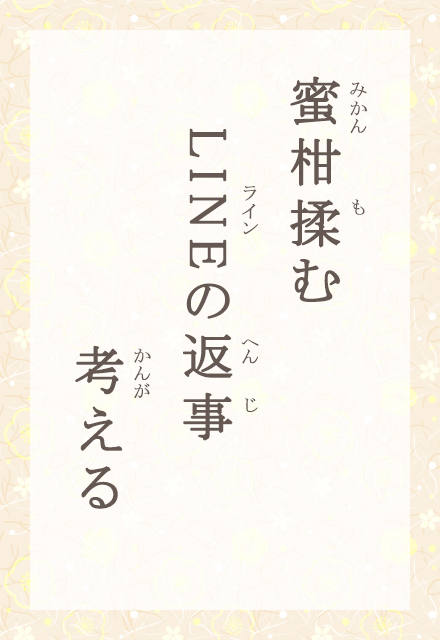

スマホやパソコンのアプリ「LINE」は、今や定番の連絡手段です。送ったメッセージを相手が読んだかどうか分かるので、手紙やメールの返事に比べ、より早い対応が求められます。最近では、親密なやりとりを負担に思う「LINE疲れ」なる現象も。ときには、甘い蜜柑を食べてから、ゆっくり返信するのもいいでしょう。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

2019.01.16 放送

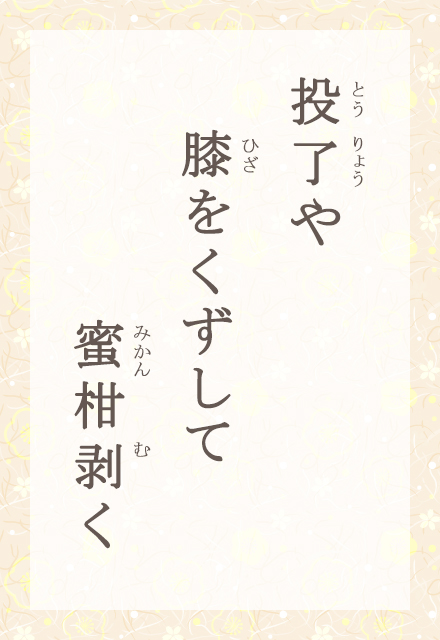

将棋などで、一方が負けを認めて勝負が終わることを、投了といいます。タイトルを賭けた棋士の戦いか、はたまた縁側でのご近所さんとの対局か。はりつめていた気持ちが一気に解け、正座していた膝を崩してリラックス。蜜柑という、日常的でホッと落ち着くくだものが、とにもかくにも対戦を終えた安堵を伝えてくれます。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

2019.01.15 放送

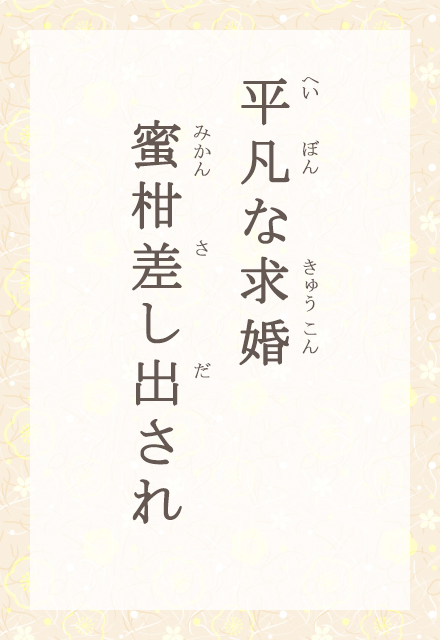

平凡なプロポーズといわれて、みなさんは何を思い浮かべますか?夜景の見えるレストラン、薔薇の花束、ダイヤの指輪。でも、「結婚してください」と差し出されたのは、平凡な一個の蜜柑でした。指輪の箱を差し出す代わりに、蜜柑を渡してプロポーズする人は、少し変わっていて、そして心のあたたかい人でしょう。これも素敵な求婚の一場面です。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

2019.01.14 放送

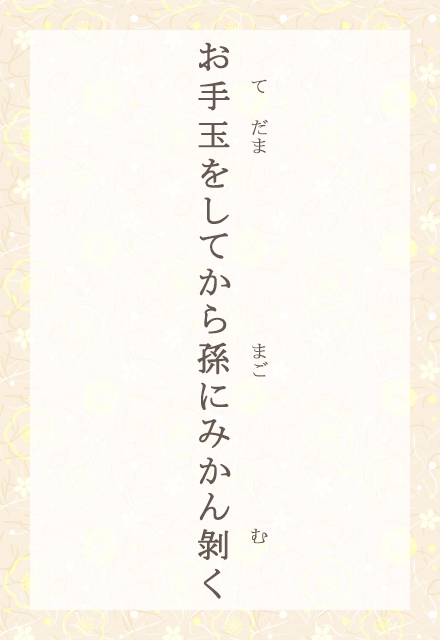

孫と祖父母のだんらんタイム。かごの蜜柑を手にとって、ひょいひょいっとお手玉をしてみせてから、剥いてやったのです。「ええっおじいちゃん、それどうやってやるの?」古き良き遊びに目を輝かせる孫。こうした何気ない日常の風景が、のちのち、忘れられない思い出となるのですよね。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

2019.01.11 放送

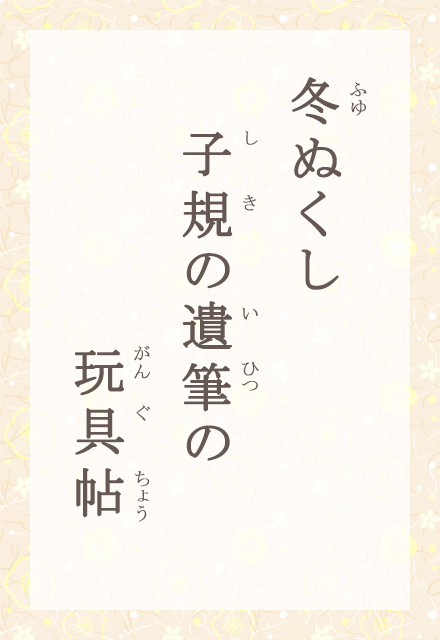

厳しい寒さの続く冬のさなかでありながら、よく晴れて暖かい日が訪れることがあります。「冬ぬくし」「冬暖か」といいます。この句は、そんな日に道後の子規記念博物館で観た子規の晩年の絵。玩具帖は、紙人形や鳴雪にもらったお多福の人形を子規がスケッチしたものです。観ている作者の心も、ほっこりと暖かくなっているようです。

(監修:池内)

音声で俳句を聞く/止める -

2019.01.10 放送

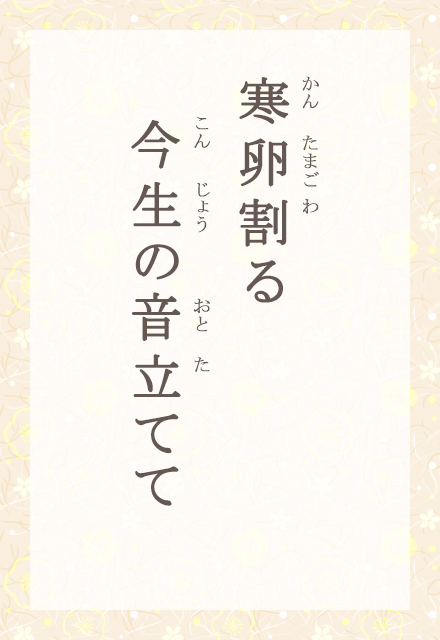

寒中に鶏が産んだ卵を「寒卵」といいます。他の季節に産んだ卵よりも滋養があり、貯蔵も利くので、昔から特別に珍重されています。割ると黄身が盛り上がり、箸で崩して溶くときも、しっかりした手応えがあります。この句は他の季節よりも堅めの殻を割るときの音に注目しています。こつこつとした殻の音を「今生の音」とは、言い得て妙です。

(監修:池内)

音声で俳句を聞く/止める -

2019.01.09 放送

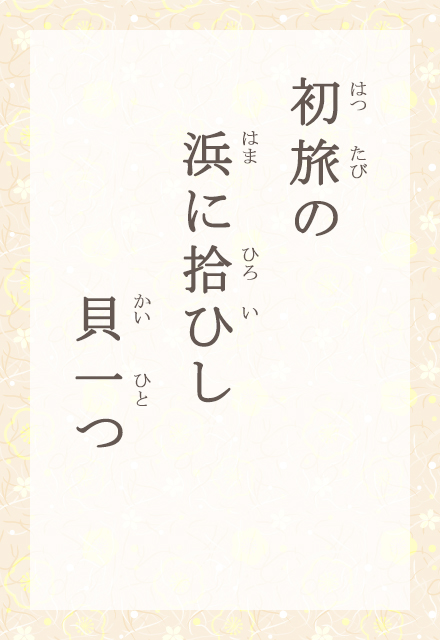

新年になって、初めて旅に出ることを「初旅」「旅始」といいます。空の便や新幹線などを利用して遠くまで出かけたり、海外へでかける人もいます。この句の作者は、比較的近い海を見に出かけたようです。年の初めに改まった気分で出かける旅は、見なれた風景も、どこか新鮮に感じられるもの。浜で拾った貝一つにも、初旅らしい感動があります。

(監修:池内)

音声で俳句を聞く/止める -

2019.01.08 放送

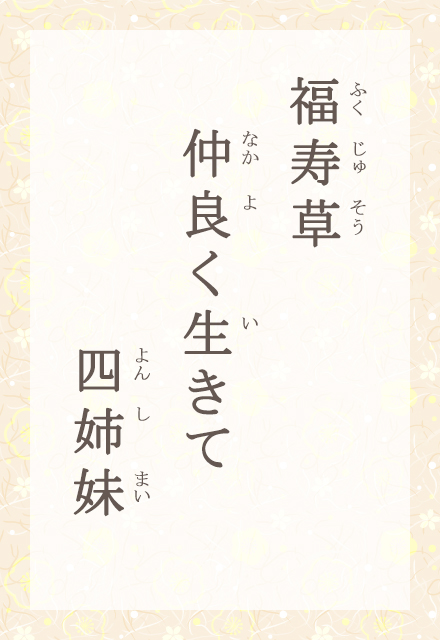

「福寿草」。名前もいかにもめでたそうな花です。元日に咲くように人工栽培され、「元日草」とも呼ばれます。明るい黄色の花が鉢の中に寄り添うように咲く姿は、幸せな家族を連想させます。作者は現在90歳の方。四人の姉妹がみな長生きをして、新年に咲く福寿草のように、仲よく幸せに暮らしているようです。

(監修:池内)

音声で俳句を聞く/止める -

2019.01.07 放送

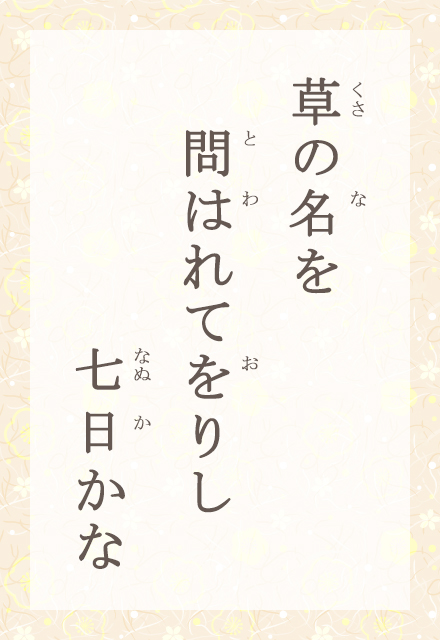

きょうは正月七日。草といえば、もちろん七草のこと。この日に七種粥を食べる風習は、平安時代に始まったといわれます。家族同士で草の名を確認し合いながら、粥に入れる七草を刻んでいるのでしょうか。現在では七草は芹・薺・御形・蘩蔞・仏の座・菘・蘿蔔の七種の菜。ちなみに菘は蕪、蘿蔔は大根のことです。

(監修:池内)

音声で俳句を聞く/止める -

2019.01.04 放送

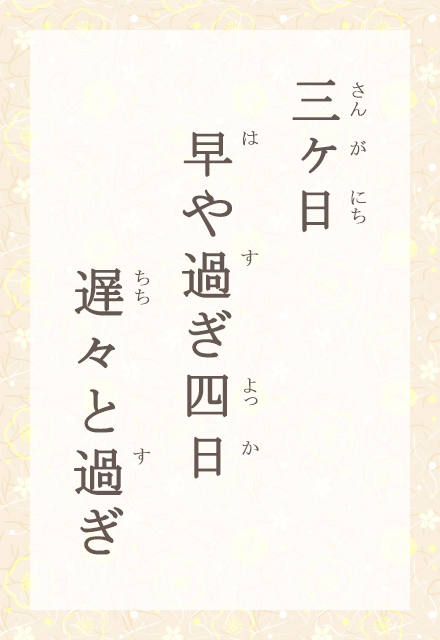

お正月の三が日も、あっという間にすぎました。そして、一月四日も、もうすぐ終わろうとしています。のんびり過ごした三が日と違い、日常のスタートする四日は、やるべきことがあれこれ出てきて、時間がゆっくり感じられます。でも、ふだんの生活ではそもそも、時間の過ぎる早さをあまり意識しませんね。これもまた、お正月ならではの感覚といえるでしょう。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める

テレビ愛媛ではみなさまから

俳句を募集しています!

「木の芽(このめ)」 です

応募フォーム、メールアドレス、ハガキの中からご応募ください。メールアドレス、ハガキでのご応募は、お題を含む俳句(ふりがな)・氏名(ふりがな)・住所・電話番号・メールアドレスを記載してお送りください。一人何句でも応募可能です。選ばれた俳句は、EBC Live News「きょうの俳句」コーナーでの放送のほか、テレビ愛媛のホームページ等で紹介します。作者の氏名(ペンネームの場合はペンネーム)、お住いの市町名(ジュニアの場合は学校名)も紹介されます。

(採用された方には放送日を事前に連絡し、記念品を贈らせていただきます。)

※俳句の募集は、毎月第2月曜日、午後6時から開始します。

応募規約

・応募作品は未発表で、ご自身の作品(著作権がご自身にある作品)に限ります。

・他人の作品に著しく類似、または他人の作品の盗用など、第三者の権利を侵害する可能性があると判断した場合は、応募の対象外とします。

・テレビ愛媛は応募作品による権利の侵害等に対し、一切の責任を負いません。

個人情報の取り扱いについて

頂いた個人情報は、優秀句に選ばれた方への事前連絡並びに記念品をお送りする際にのみ使用させて頂きます。

メールアドレスからの応募:

ハガキからの応募:

〒790-8537 テレビ愛媛「きょうの俳句」係

掲載されている句がランダムで再生されます

すべて聞く/止める

最新の俳句

バックナンバー

- 2026年

-

- 1月

- 2月

- 3月

- 4月

- 5月

- 6月

- 7月

- 8月

- 9月

- 10月

- 11月

- 12月