2021�N2���̔o��

-

2021.02.26 ����

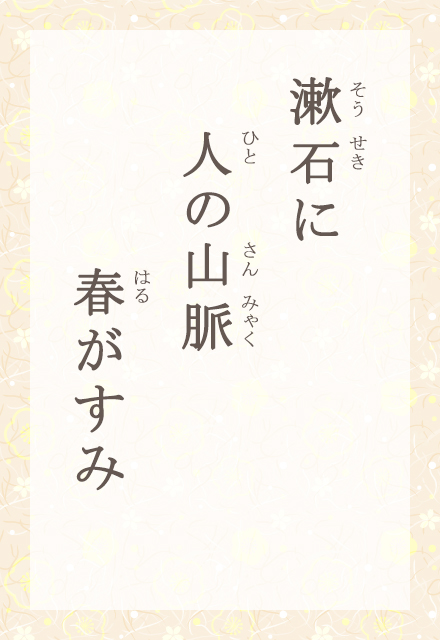

�����Ƃ̉Ėڟ��́A�����̗F�l���q�ɕ���܂����B�����̍]�˂��q�C�����炩�A�ʓ|�����悭�A�e�F�̐����q�K���A�w�����ォ�炸���Ԃb�ɂȂ����悤�ł��B���_�Ƃ��Đl�X���R�����Ȃ��A�V�������w�A�V�����Љ���Ђ炫�܂����B�t���̕��i�������邩���܂Ȃ����ɁA�͂邩�ȓ��{�̗��j���v���܂��B

�i�ďC�F�_��j

�����Ŕo����^�~�߂� -

2021.02.25 ����

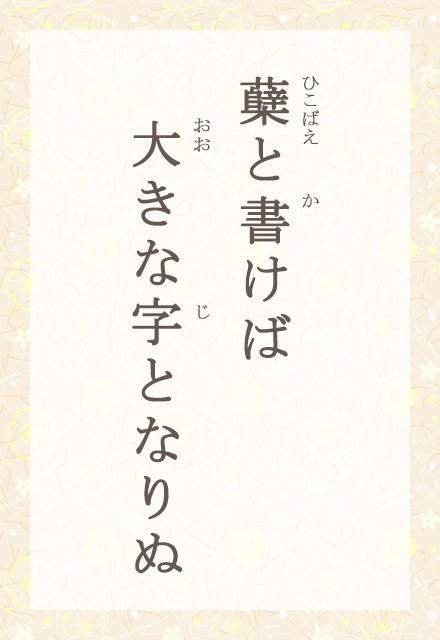

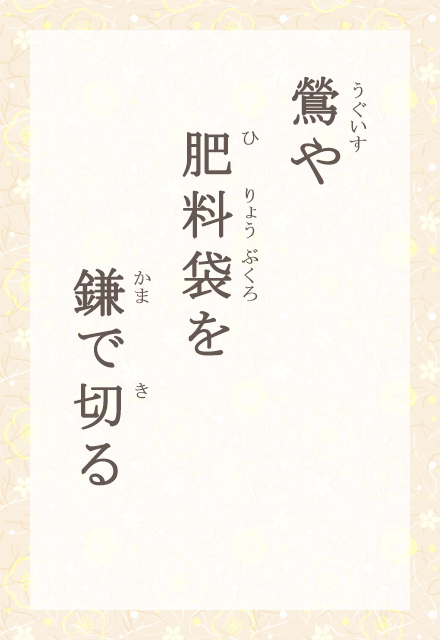

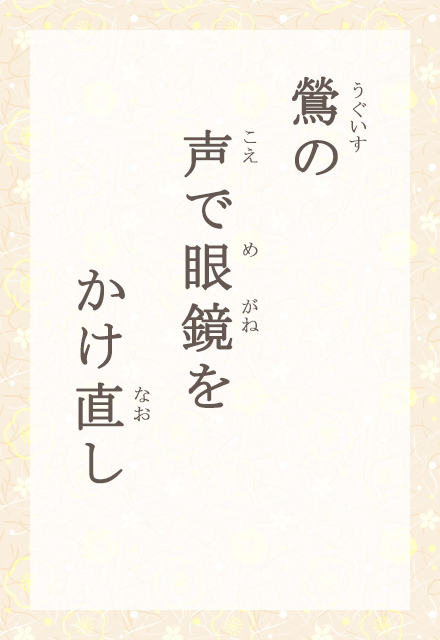

�t�ɂȂ��āA�̐芔�⍪�����琶���Ă���V��������A�P�Ƃ����܂��B�݂Ȃ���́A�P�Ƃ��������A�����܂����H�@���܂�Ȃ��݂��Ȃ��搔�������̂ŁA�������Ƃ���ƁA���R�Ƒ傫�Ȏ��ɂȂ�̂ł��傤�B���̑�炩�ȕM�^�т��A�t�̂���炩�ȋC�z���A��Ă��܂��B������ʂ��āA���̏�ł��A�G�߂͊�������̂ł��ˁB

�i�ďC�F�_��j

�����Ŕo����^�~�߂� -

2021.02.24 ����

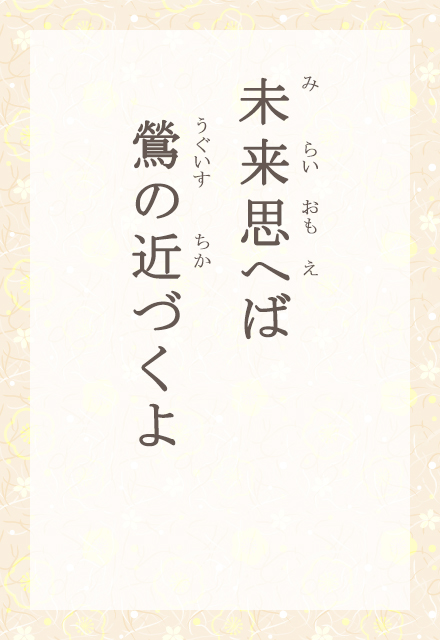

��͏t�������ٖ̈��������܂��B�z�[�z�P�L������̐�����������ƁA�����~�������A�t�������̂��Ɗ������Ȃ�܂��B�������v���A������ׂ��t���߂Â��A��̑��݂��A�����Ɛg�߂Ɋ������܂��B�R���i�Ђł܂܂Ȃ�Ȃ����Ƃ��������X�ł����A�������v���A���҂��A�Ȃ�Ƃ��������z���܂��傤�B

�i�ďC�F�_��j

�����Ŕo����^�~�߂� -

2021.02.23 ����

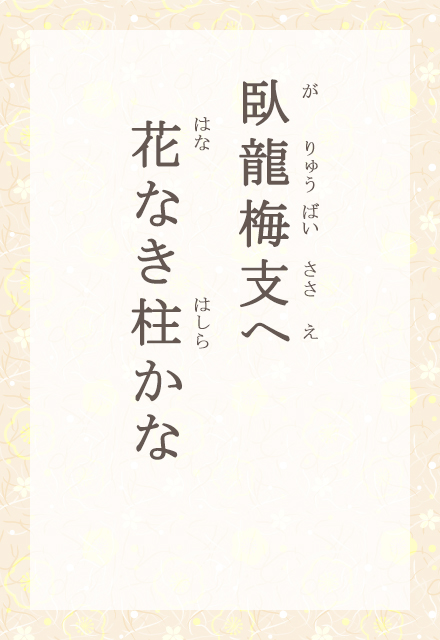

����}���n���悤�ɐL�сA���Ȃ��痴�������Ă���悤�Ȕ~�̖��u�痴�~�v�Ƃ����܂��B������d�˂��痴�~�ɁA���̎}���܂�Ă��܂�Ȃ��悤�A�̒��𗧂Ďx���܂��B�����ł��A�~�͔������Ԃ��炩���邯��ǁA�x���钌�͉Ԃ����܂���B���̉��̗͎����Ƃ��āA�����Ɛ��E���x���鑶�݂ɁA�S���܂����B

�i�ďC�F�_��j

�����Ŕo����^�~�߂� -

2021.02.22 ����

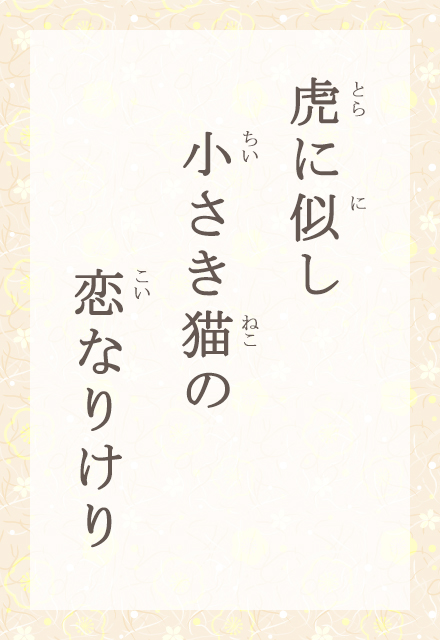

�Q���Q�Q���́u�ɂ��ɂ��ɂ��v�ŔL�̓��ł��B�����ďt�́A�L�̗��̋G�߂ł�����܂��B�Ղ��L���A�����w��͓����l�R�Ȃɕ��ނ���铮���ł��B�L�����C�o�����Њd����\����A�p�[�g�i�[�߂Â����Ȃ₩�ȓ������A���Ȃ��珬���ȌՂ̂悤�B�����炵���قǂɌ����ȔL�̗��A�����ȑ̂ɂ݂Ȃ���t�̃G�l���M�[���������܂��B

�i�ďC�F�_��j

�����Ŕo����^�~�߂� -

2021.02.19 ����

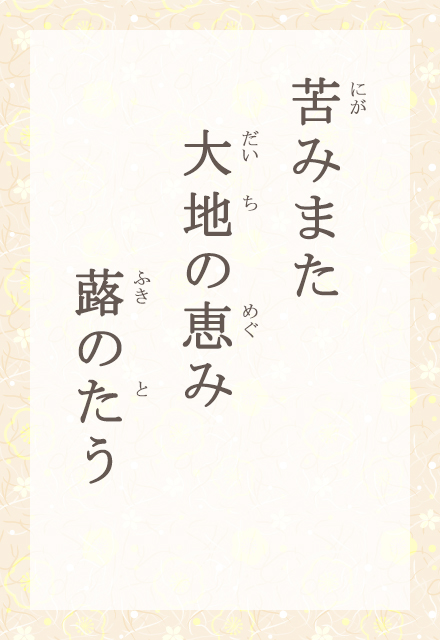

�t��A��ԂȂǂɖG���o�����̉ԉ��������ƁA�t�̓V�g�ɉ�����悤�Ȋ������������܂��B���̉ԉ肪�u�����V�v�ŁA�������̗t�ɁA�e�Ɏ��������ȉԂ���܂�Ă��܂��B�����V�ɂ͑��t�炵������Ƃق�ꂢ����������A�ۂ��ƓV�n���ɂ�����A����ŕ����X�ɂ����肵�Ė��킢�܂��B�t�ɑ�n����G���o�镙���V�B���̋ꂢ���������A�܂��ɑ�n�̌b�݂Ƃ�����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B

�i�ďC�F�r���j

�����Ŕo����^�~�߂� -

2021.02.18 ����

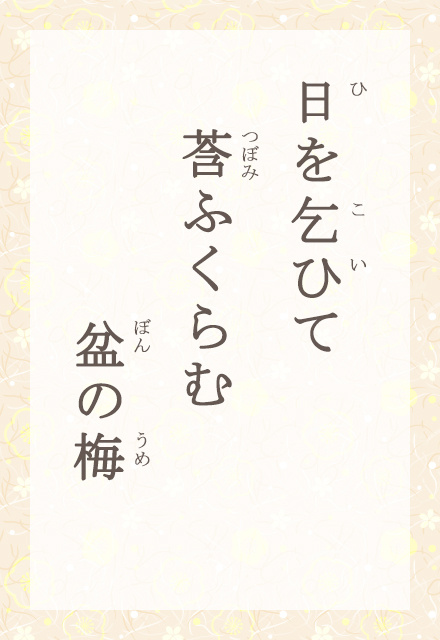

�����͓�\�l�ߋC�̉J���B�����߂��A�~�̉Ԃ��炫���낤���ł��B�~�͏t��m�点��ԂƂ����A���̖̉Ԃɐ悪���č���̍����Ԃ��炩���܂��B���̋�͔��A���̔~�ŁA�u���~�v�u�~�̔~�v�Ƃ��ċ�ɉr�܂�܂��B�~�̔~�́A���̓�����ꏊ�֎��R�Ɉڂ�����̂ŁA�����Ɍb�܂�₷���A���X��䯂��ӂ���܂��Ă͉Ԃ��J���Ă��܂��B

�i�ďC�F�r���j

�����Ŕo����^�~�߂� -

2021.02.17 ����

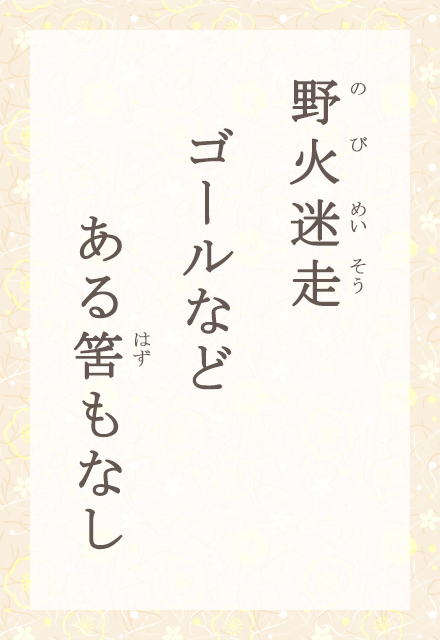

�t��A����ĕ��̂Ȃ����ɁA������Ė쌴�̌͑��Ȃǂ��Ă��̂��u��āv�B��Ẳ��u��v�Ƃ����܂��B��Ăɂ͊Q�����쏜���A�D���엿�ƂȂ��ēy�n���₵�A���̐����𑣂����ʂ�����܂��B�Ñ�̏Ĕ��_�Ƃ̂Ȃ���Ƃ����Ă��܂��B���̋�A���������ɕ����o�ė����̂ł��傤�B����ǂ����߂����̂�������Ȃ������ŁA�R���L�����Ă��܂��B

�i�ďC�F�r���j

�����Ŕo����^�~�߂� -

2021.02.16 ����

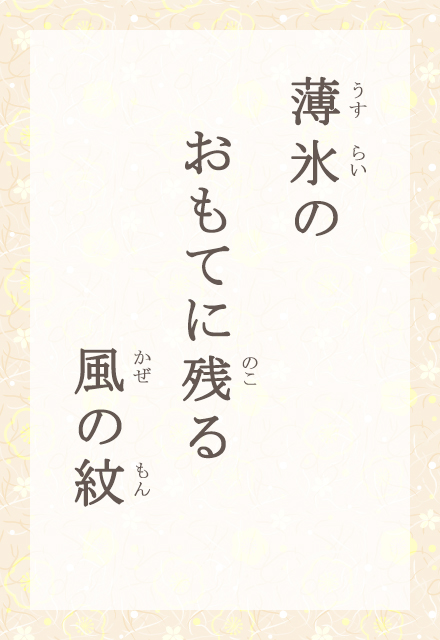

�t�ɂȂ��Ă��A�������߂蔖�X�ƕX�����邱�Ƃ�����܂��B�u�����炢�v���邢�́u����������v�Ƃ����܂��B���������������Ɖ����āA�X�̐�[������ď����Ă䂫�܂��B�����c���������X�����ɂ���߂��̂��A�t��炵������ł��B���X�̕\�ʂɌ�����͗l�́A��ʂ𐁂������c���Ă��������̂ł��傤�B���X����������Ɗώ@���Ă�����ł��B

�i�ďC�F�r���j

�����Ŕo����^�~�߂� -

2021.02.15 ����

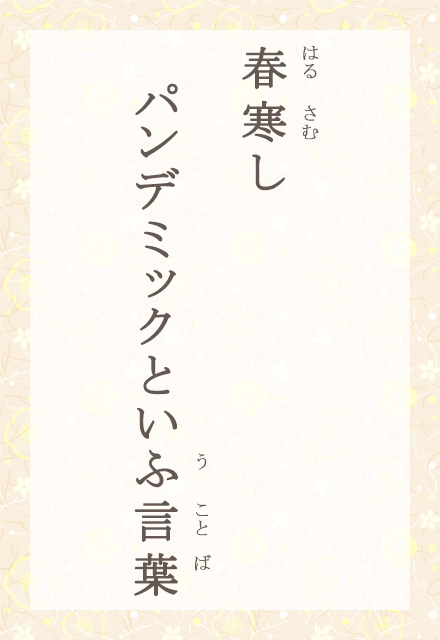

���t�̌�̊������u�t���v�u�t�����v�Ƃ����܂��B�t�Ȃ̂Ɋ����B����ȋC����o�āA����{�i�I�ȏt�ƂȂ��čs���܂��B�j���[�X�Ȃǂł悭�����u�p���f�~�b�N�v�Ƃ́A���E�I�ɗ��s���Ă���a���Ӗ�����p��ł��B�R���i�Ђ̏I�����҂���邱�̏t�����炱���A�t���̋C��̂Ȃ��ŁA�p���f�~�b�N�Ƃ������t�ɒ��ڂ����ɂ͂����Ȃ��̂ł͂Ȃ��ł��傤���B

�i�ďC�F�r���j

�����Ŕo����^�~�߂� -

2021.02.12 ����

���ł̔_��Ƃ̕��i�ł��B�엿�̓������܂��J����̂ɁA���ɂ����������g���Đ�܂����B������̂ōς܂��Ȃ���A�Ă��ς��ƍ�Ƃ�i�߂Ă䂭�A���ꂽ����������₩�ł��ˁB�������Ă���̂���̐��B�U��Ԃ��͐��A�R�͉萁���A�t�̗��R�̂ق��炩�ȕ��i���L����܂��B

�i�ďC�F�_��j

�����Ŕo����^�~�߂� -

2021.02.11 ����

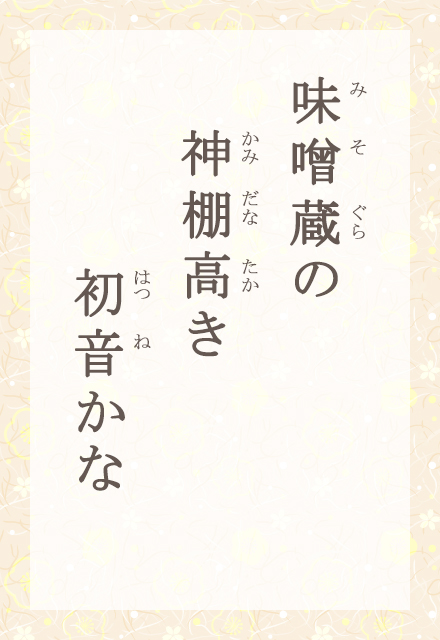

�傫�Ȗ��X�M�̒������鑠�́A�V�䂪�����A���̂Ԃ�_�I�������Ƃ���ɂ���̂ł��傤�B����Ƃ��A���X���̒��܂ŁA���N�͂��߂Ă���̐����������Ă��܂����B���̐_�l���A�������āA�ɂ�������������܂���B�Â��Â��ȑ��̒���Δ䂳�������ƂŁA��̖��̖��邳�����������܂����B

�i�ďC�F�_��j

�����Ŕo����^�~�߂� -

2021.02.10 ����

�z�[�z�P�L���A��̐����������Ă��܂����B�n�b�Ǝ����������đ��̊O������A���E�͂����t�B��������ȋG�߂��Ƃ��݂��݊ዾ�������������A���ӎ��̍s����o��ɂ������グ�܂����B���肰�Ȃ�����̏�ʂɂ��A�G�߂͕����ɂ߂����Ă��܂��B�����������ዾ�ɁA���炩�ȏt�̌������ӂ�܂��B

�i�ďC�F�_��j

�����Ŕo����^�~�߂� -

2021.02.09 ����

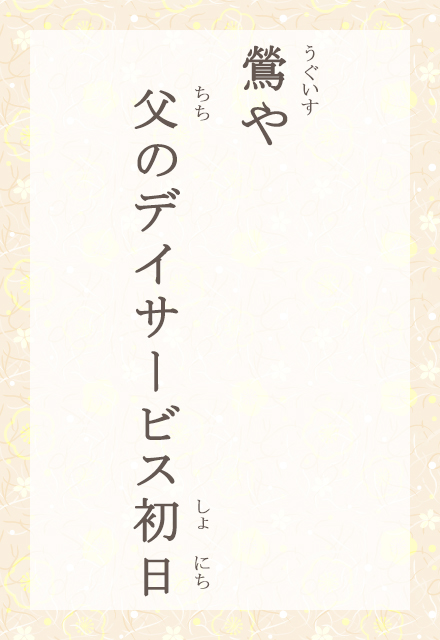

�N���d�ˁA�f�C�T�[�r�X�ɒʂ����ƂɂȂ������B�{�݂܂ő���r���A�ǂ����炩�A��̖������������Ă��܂����B���̖��邳�́A���ݏo�����V���Ȉ�����������Ă���Ă���悤�B���Ǝ��ْ̋����A�ӂ��Ƃق���܂��B�ǂ������N���A���̎��̏t���A�܂��܂����C�ŁA�ꏏ����̐����܂��悤�ɁB

�i�ďC�F�_��j

�����Ŕo����^�~�߂� -

2021.02.08 ����

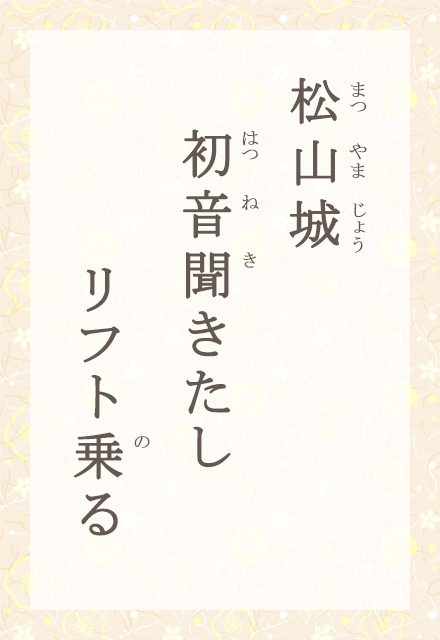

���̔N�͂��߂ĕ�����̐����u�����v�Ƃ����܂��B��̕ʖ��͏t�������B�������Ət���������Ƃ��������܂��B���R��́A�V��t�֓o��̂ɁA���[�v�E�F�C�ƃ��t�g���p�ӂ���Ă��܂��B���낻�돉���̂��낾����ƁA����������̂̂Ȃ����t�g��I�т܂����B�t��́A�\�ܖ��̂��鉺�ŁA�V�����t��T���A�����ȗ��ł��B

�i�ďC�F�_��j

�����Ŕo����^�~�߂� -

2021.02.05 ����

���R���o�l�̎R���́A���Q�̗��̐܁X�ɁA��R�̕��i����ɉr�݂܂����B���̋���A�G�߂Əo�������тɂ��ӂ�Ă��܂��ˁB�u�����Ă��ꂽ�v�Ɗ��ӂ̋C���������߂��\���ɁA�₵���~��ς��Ă������Ԃ����̂�܂��B���݂�₽��ۂہA�G�߂̂߂������Ԃ��ƂŁA�Ƃ��Ɍ������l���̓��X�ɂ��A���炩�Ȍ����������݂܂��B

�i�ďC�F�_��j

�����Ŕo����^�~�߂� -

2021.02.04 ����

�X�͓~�̋G��ł����A���X�͏t�̋G��B���t���߂�������ɔ�������X���w���܂��B����A�Ƃ́A�����č݂葱����A�i�����Ӗ����܂��B�͂��Ȃ��߂��������̎��Ԃ̒��ɁA���͉i���������Ă���Ƃ�����B���̏u�Ԃ�W�������䂭���X�̌����A�߂��䂭���̂���߂��������Ă���܂��B

�i�ďC�F�_��j

�����Ŕo����^�~�߂� -

2021.02.03 ����

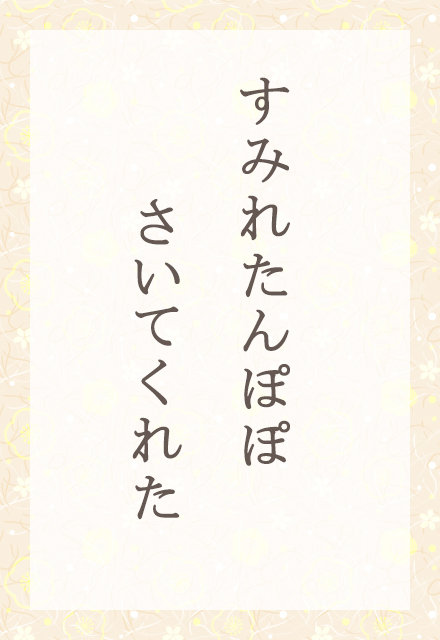

��N���\�l�̋G�߂ɕ�������\�l�ߋC�A�������痧�t�ł��B�܂��܂��������͑����܂����A�~�₷�݂ꂪ�炫�͂��߁A���̋�ɂ��t�炵������������悤�ɂȂ�܂��B���t������A�����G���o�āA�Ƃ��ɂ͓���������A�쌴���܂�ł͂��Ⴂ�ł��邩�̂悤�B�t���}������n�̊�т��A�ق��炩�ɂ����炩�ɉr�ݏグ�܂����B

�i�ďC�F�_��j

�����Ŕo����^�~�߂� -

2021.02.02 ����

�����͐ߕ��ł��B�~����t�G�߂��ڂ闧�t�O���B�N�_������ւ�邷���ɁA�S�����肱�����Ƃ���̂ŁA�����T���ǂ������܂��B���j�������×{���ŕ�炵�Ă����g���́A�������ɂ����Ȃ��r�݂܂����B�v�̖������F���ē����T���Ȃ��A���݂��݂Ɣ��܂�����ł��B�R���i�Ђ̐ߕ��A������Ă���Ȃ���Ȑl�ɂ��A�ǂ��������ɏt���K��܂��悤�ɁB

�i�ďC�F�_��j

�����Ŕo����^�~�߂� -

2021.02.01 ����

���ƁA�l�Ԃ́u�ڂ���v���ׁA���̂ق��ɌR�z���グ�܂����B�傫����������h�Ȕ���O�ɁA�C�����ꂵ�Ă���̂ł��傤���B���X�ƒ������锒���A���h�ł͂Ȃ��u�ڂ���v���A���̐��E���������Â��錇�����Ȃ��ЂƂ�����ł��B����H�ׁA�قǂقǂɗ͂��Ȃ��琶���Ă䂭�̂��A���X�������Ă䂭�R�c�Ȃ̂�������܂���B

�i�ďC�F�_��j

�����Ŕo����^�~�߂�

�e���r���Q�ł݂͂Ȃ��܂���

�o����W���Ă��܂��I

�u�Ό��ʁv �ł�

����t�H�[���A���[���A�h���X�A�n�K�L�̒����炲���傭�������B���[���A�h���X�A�n�K�L�ł̂�����́A������܂ޔo��i�ӂ肪�ȁj�E�����i�ӂ肪�ȁj�E�Z���E�d�b�ԍ��E���[���A�h���X���L�ڂ��Ă����肭�������B��l����ł�����\�ł��B�I�ꂽ�o��́AEBC Live News�u���傤�̔o��v�R�[�i�[�ł̕����̂ق��A�e���r���Q�̃z�[���y�[�W���ŏЉ�܂��B��҂̎����i�y���l�[���̏ꍇ�̓y���l�[���j�A���Z���̎s�����i�W���j�A�̏ꍇ�͊w�Z���j���Љ��܂��B

�i�̗p���ꂽ���ɂ͕����������O�ɘA�����A�L�O�i�点�Ă��������܂��B�j

���o��̕�W�́A������2���j���A�ߌ�6������J�n���܂��B

����K��

�E�����i�͖����\�ŁA�����g�̍�i�i���쌠�������g�ɂ����i�j�Ɍ���܂��B

�E���l�̍�i�ɒ������ގ��A�܂��͑��l�̍�i�̓��p�ȂǁA��O�҂̌�����N�Q����\��������Ɣ��f�����ꍇ�́A����̑ΏۊO�Ƃ��܂��B

�E�e���r���Q�͉����i�ɂ�錠���̐N�Q���ɑ��A��̐ӔC���܂���B

�l���̎�舵���ɂ���

�������l���́A�D�G��ɑI�ꂽ���ւ̎��O�A�����тɋL�O�i�������肷��ۂɂ̂ݎg�p�����Ē����܂��B

���[���A�h���X����̉���F

�n�K�L����̉���F

��790-8537 �e���r���Q�u���傤�̔o��v�W

�f�ڂ���Ă���傪�����_���ōĐ�����܂�

���ׂĕ����^�~�߂�