2018年4月の俳句

-

2018.04.30 放送

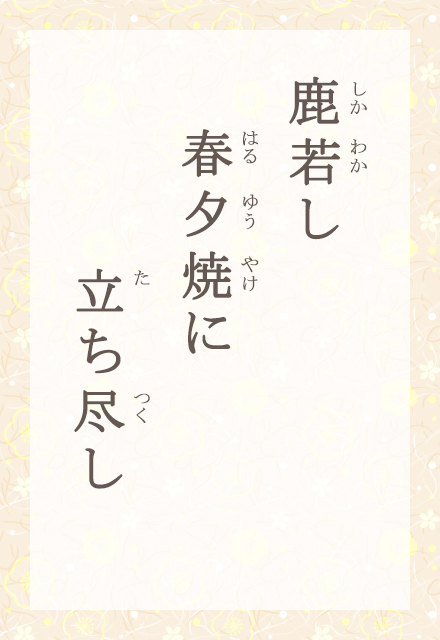

春の夕焼けを前に、若い鹿が一頭、立ち尽くしています。人間の若者が、海に向かって熱い思いを叫ぶように、鹿にも青春があって、夕焼けに心揺さぶられる瞬間があるのでしょうか。茜色に照らし出される、精悍な鹿のシルエットが、美しく目に残ります。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

2018.04.27 放送

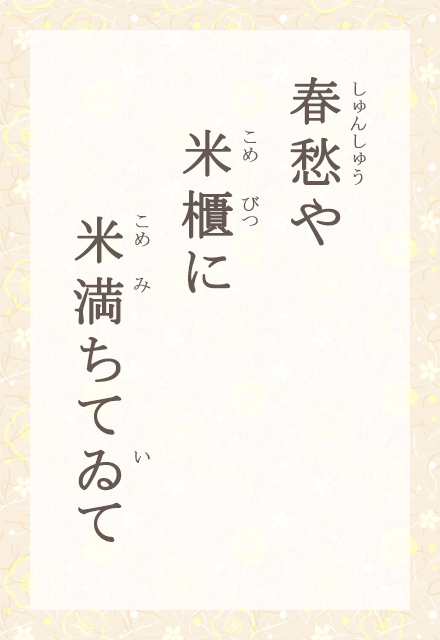

動物も植物も生き生きと活動し、地球上に生気の溢れる季節が春です。ところが私たち人間は、そうした季節ならではのもの憂い気分や哀愁を覚えることがあります。「春愁」は、そんな切ない季節の感情を表す季語です。米櫃には米が満たされ、当面の生活の不安はない中でのもの哀しさ。日常生活に即した春愁を詠った一句です。作者は大洲市にお住いの俳人です。

(監修:池内)

音声で俳句を聞く/止める -

2018.04.26 放送

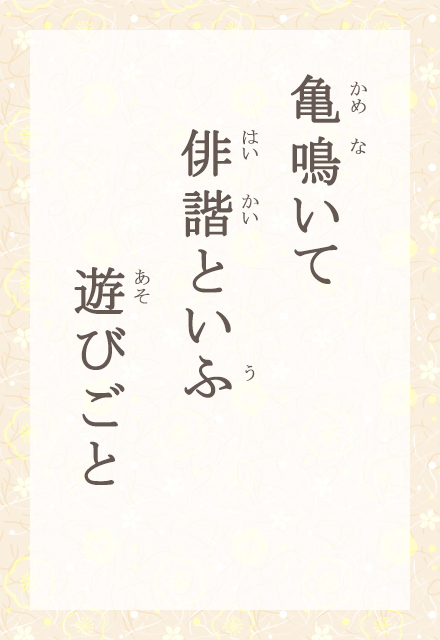

亀には声帯などがなく、実際に鳴くことはありません。それでも亀は昔から鳴くものとされ、鳴き声を聞いたという人もいるようです。春の夕暮れ、どこからともなく聞こえてくる声を、きっとあれは亀の鳴き声だ、と面白がるうちに、いわば想像力と遊び心から定着したのが「亀鳴く」という季語なのでしょう。こうした遊び心も俳句には欠かせないものです。

(監修:池内)

音声で俳句を聞く/止める -

2018.04.25 放送

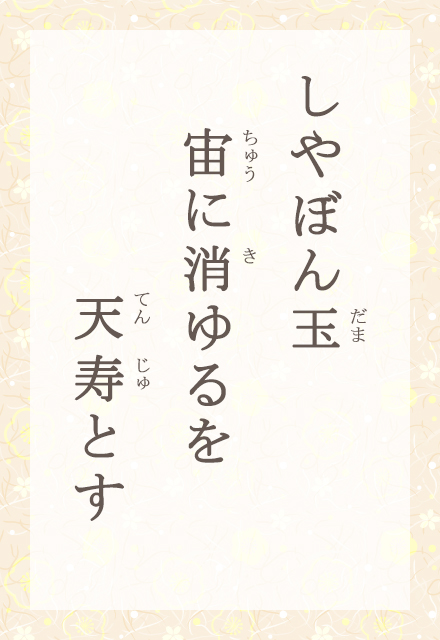

石鹸を溶かした水をストローの先につけて吹くと、七色の「しやぼん玉」が次々と空中に浮かびます。春風に乗って飛ぶ眺めを愛でて、春の季語となっています。シャボンは石鹸を意味するポルトガル語が語源で、江戸時代からある子供の遊びです。日の光を受けて次々に空へ消えて行くしゃぼん玉。一つ一つの玉は、それぞれの天寿を全うしているのではないでしょうか。

(監修:池内)

音声で俳句を聞く/止める -

2018.04.24 放送

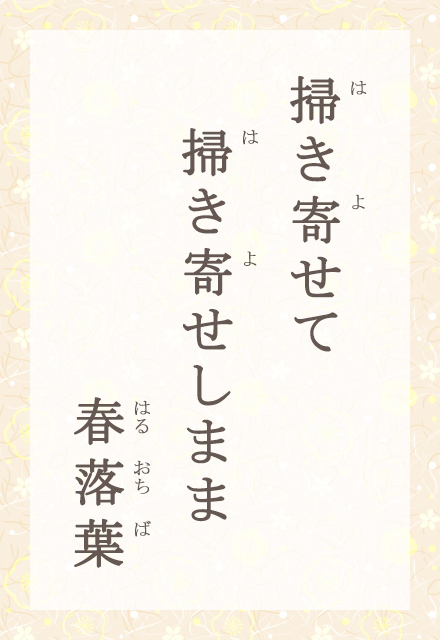

単に落葉といえば冬の季語ですが、常緑樹は新しい葉が芽吹いてくるのと交替に、晩春に古い葉を落とします。これが「春落葉」。椎、樫などの葉が緑色のまま樹の下に積もっているのは、春落葉ならではの趣があります。落ちたまった春落葉を掃き寄せはしたものの、捨てるに忍びないので、その風情を愛でているのでしょうか。

(監修:池内)

音声で俳句を聞く/止める -

2018.04.23 放送

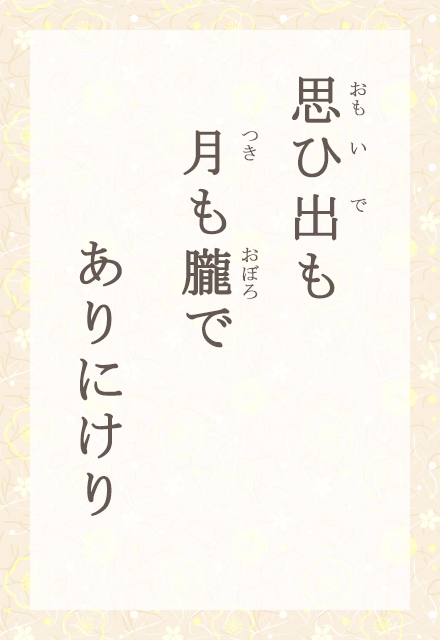

春になって気温が上昇すると、細かな水滴や埃が空中を浮遊し、大気がぼんやりとして見通しが悪くなります。この現象を昼は霞、夜は「朧」と呼びます。草朧、庭朧、海朧、鐘朧など、視覚から聴覚にまで及ぶ、春らしい季語です。代表的ともいえるのが、この句の「月朧」です。朧な月を眺めていると、若き日の思い出まで朧げになってくるようです。

(監修:池内)

音声で俳句を聞く/止める -

2018.04.20 放送

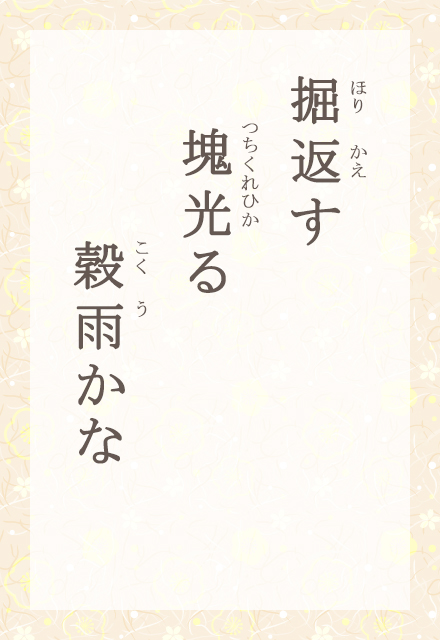

一年を二十四の季節に分ける二十四節気、今日から「穀雨」です。春の雨が降り、多くの穀物がうるおうころとされ、農業では種まきの時期として大切にされてきました。くわで掘り返した土のかたまりが、濡れて光っているさまに、その土地のゆたかさが感じられます。土とともに生きる一句です。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

2018.04.19 放送

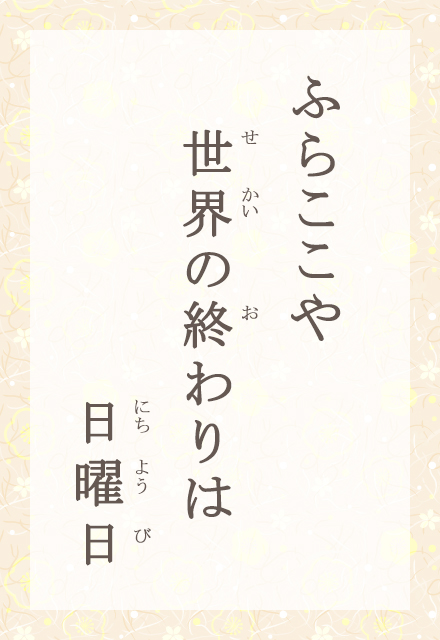

もし世界に終わりがあるなら、それは日曜日だと断言しました。日曜日はプライベートな日。仕事から解放され、めいめいが好きなことをして過ごす日です。ぶらんこでぼんやりしながら、いま世界が終わったら、と、ふと思いを巡らせます。世界最後の日、あなたなら何をしますか。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

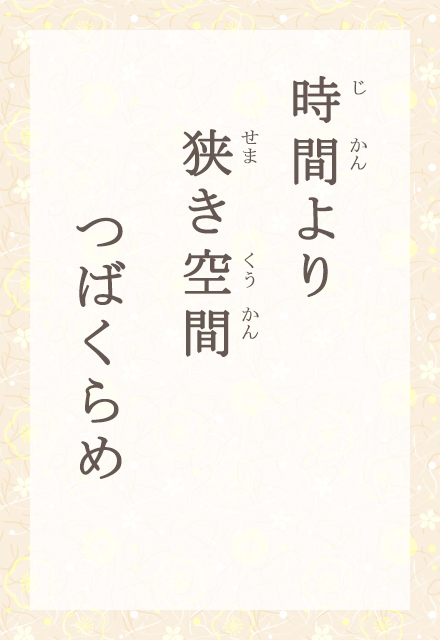

2018.04.18 放送

時間という四次元に比べれば、空間と言う三次元は、ずっと狭いのだと捉えました。空を切り裂くつばめなら、この狭い空間の世界を飛び出して、四次元の時空を自由に飛び回れるかもしれません。科学の視点から詠まれた、哲学的な一句です。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

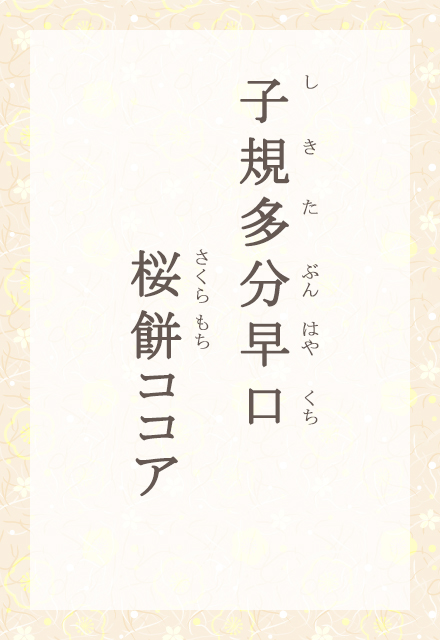

2018.04.17 放送

子規の文章はなめらかで、まるでしゃべるように書きついでいます。あれだけ書きたいことがあるのですから、実際の子規も、伝えたいことがたくさんあって、早口だったのかもしれません。桜餅もココアも、子規が好きだった思い出深い食べ物です。生きていた子規に思いをはせた、楽しい一句です。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

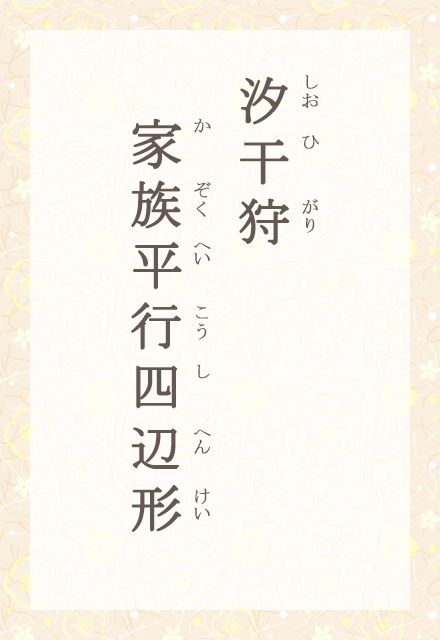

2018.04.16 放送

汐干狩に来た家族を図形で表した、ユニークな一句です。四人がそれぞれ一つの点となり、平行四辺形をかたちづくっています。みなめいめいに、貝をとるのに夢中になっているのですね。真四角でもなく、いびつでもなく、どこかで均衡がとれている、家族の本質を捉えました。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

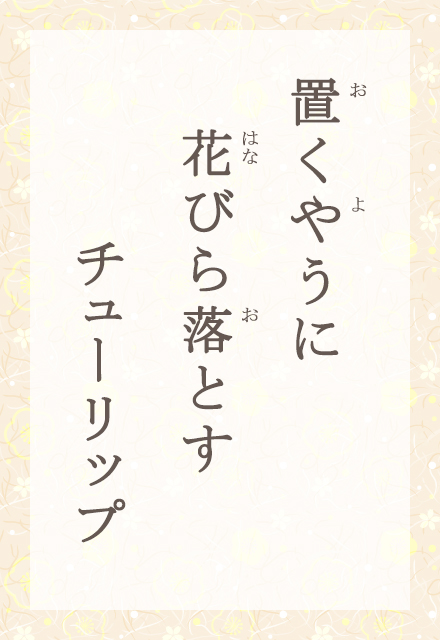

2018.04.13 放送

「チューリップ」はトルコ原産で、オランダで品種改良され、日本へも江戸時代後期に渡来しました。花の色は小学校の唱歌にも「赤白黄色」と歌われるように、色鮮やかな春の花壇のスターです。昼間は大きく開き、夕方には閉じるチューリップですが、やがて閉じる力が失われると、ばらばらに散ってゆきます。その姿を、作者は花びらをそっと置くようだととらえています。

(監修:池内)

音声で俳句を聞く/止める -

2018.04.12 放送

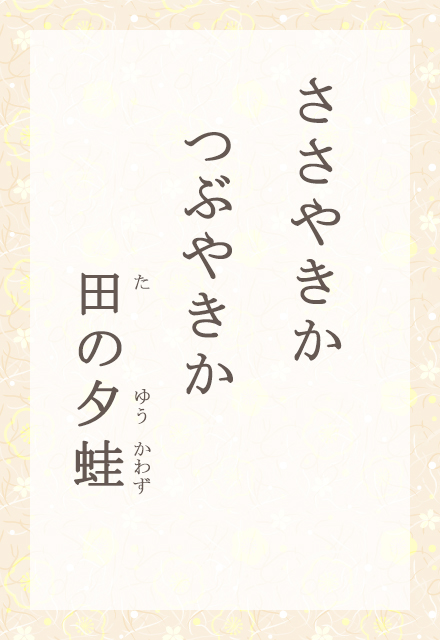

「蛙」はもともと声のよい河鹿の呼び名でしたが、いつしか蛙全般を指すようになりました。そうした伝統もあり、蛙という季語は鳴き声に重点が置かれています。この句の「夕蛙」も、夕暮れどきの鳴き声をとらえたもの。春は蛙の産卵期で、田に集まって求愛のために鳴く蛙の声を、作者はまるでささやきか、つぶやきのようだと聞き做しています。

(監修:池内)

音声で俳句を聞く/止める -

2018.04.11 放送

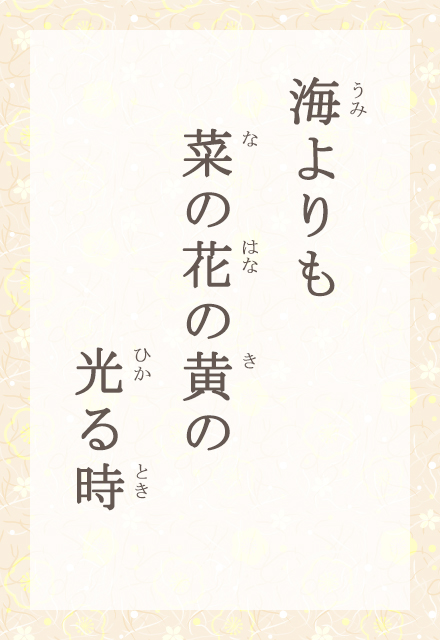

日本の春は黄色の花が多く、ことに満開の「菜の花」は、気分まで明るくなるような春らしさを満喫させてくれます。菜種油を採るために栽培されてきた植物ですが、切り花や食用としても出荷されます。芭蕉、蕪村以来、俳句にもよく詠まれています。この句は、海沿いに開花した菜の花。海からの照り返しで、菜の花の黄色が海よりも輝いています。

(監修:池内)

音声で俳句を聞く/止める -

2018.04.10 放送

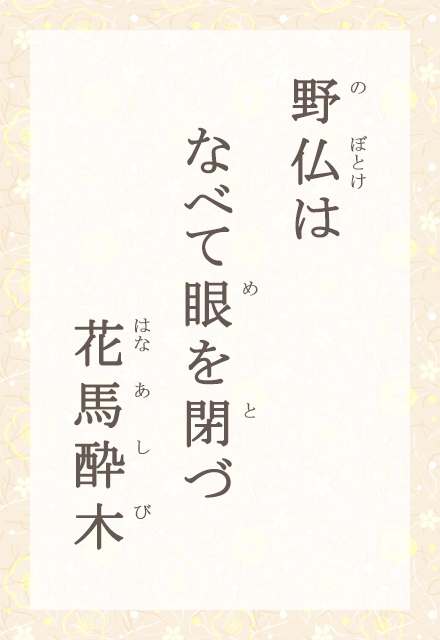

ツツジ科の常緑低木「馬酔木」は、日本固有種の植物で、中には高さ五メートルにもなるのもあります。牛や馬が食べると酔ったようになるので馬酔木と書きます。晩春に、壺のような形の白く清楚な花を、びっしりと咲かせます。この句は野原の仏像のかたわらに咲いた「花馬酔木」。仏さまも、花の香りにうっとりと酔っているのかもしれません。

(監修:池内)

音声で俳句を聞く/止める -

2018.04.09 放送

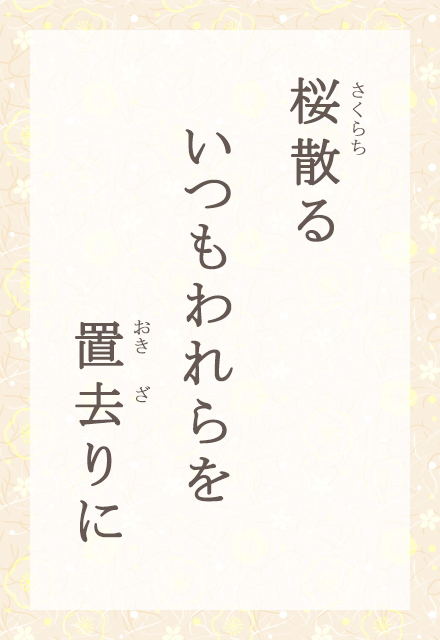

爛漫と咲き誇っていた桜も、南寄りの季節風を受けて惜し気もなく散ってしまいました。桜がいさぎよく散る姿を愛でるのは、日本人の伝統的な美意識です。いっぽうで、散ってしまった桜に、まるで置去りにされたような淋しさを感じるのもこの季節です。春がめぐってくるたびに繰り返される、桜との出会いと別れ。これが私たちの人生といえるかもしれません。

(監修:池内)

音声で俳句を聞く/止める -

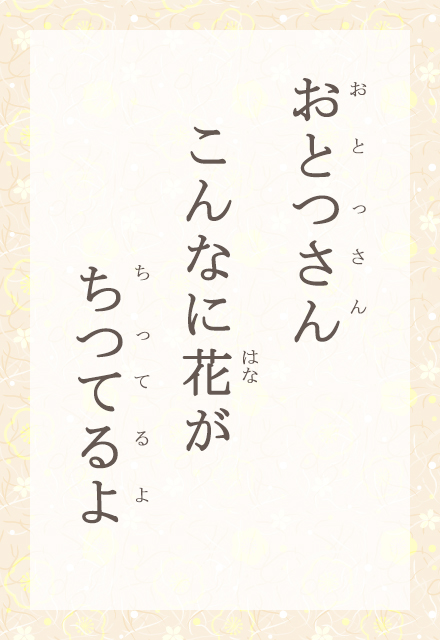

2018.04.06 放送

子どもが父を呼ぶセリフが、そのまま十七音になりました。日常の話し言葉から、素直な感動が伝わってきますね。きっと生まれてはじめて、「こんなに」たくさんの桜を見るのでしょう。無垢な子どもの目をとおすことで、毎年見慣れた桜も、一度きりの新鮮な輝きを放ちはじめます。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

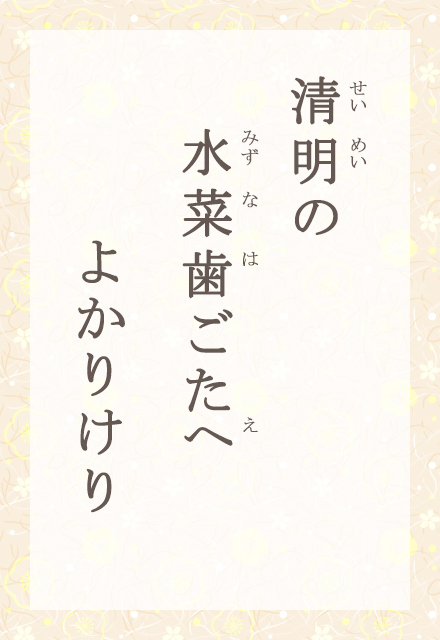

2018.04.05 放送

1年を24の季節に分ける二十四節気、今日から清明です。すべてのものが清らかでいきいきとしてくるころ、シャキシャキと水菜を食べています。春が旬の水菜は、みずみずしい歯ごたえが特徴の青菜。歯ごたえがいいのは、新鮮な証です。清明のすがすがしさを、日常の食卓に見つけました。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

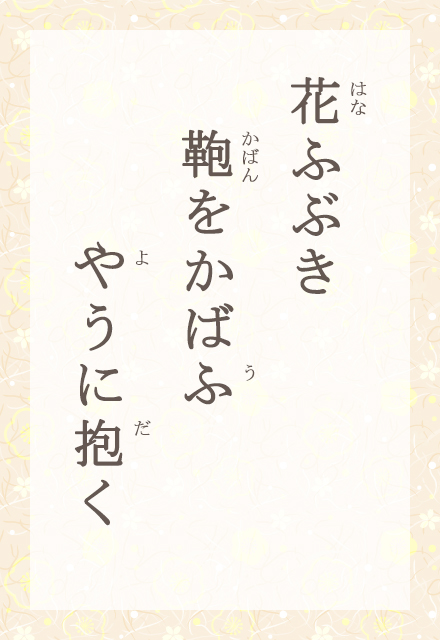

2018.04.04 放送

桜が風に散る中を、かばんを抱いて歩いてゆきます。花びらで汚れるわけではないから、鞄をかばう必要はないのですが、きっと満開の桜に気おされて、少し心細いのでしょう。鞄を抱いて、自分をかばっているのですね。桜のころ、新生活には緊張も伴います。ときにはベンチで休みながら、一歩ずつ、一歩ずつ。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

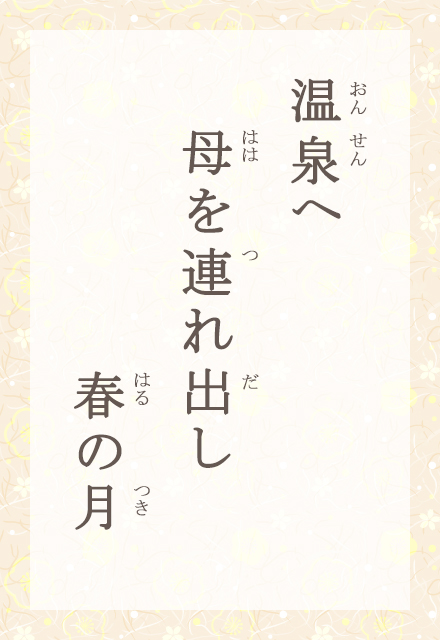

2018.04.03 放送

年を重ね、外出するのがおっくうになったという母を、誘って温泉へ連れだしました。お湯につかって、ほぐれてゆく心。湯上がりに空を仰ぐと、とろんと滲む朧月が浮かびます。二人で月を見つめる穏やかな時間を、あと何回持てるでしょうか。大切な思い出を閉じ込めた一句です。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

2018.04.02 放送

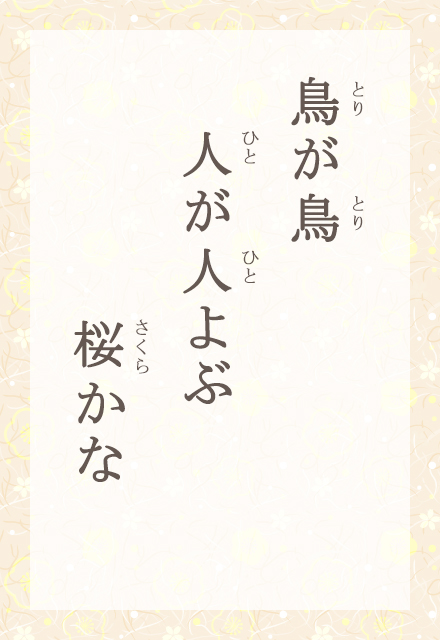

桜の季節がやってきました。鳥が鳥を、人間が人間を、それぞれ互いに呼び合って、桜のもとに集います。シンプルな言葉で、命の素朴なありようを切り取りました。鳥も人も、桜の前では、みな同じ命なのです。みなさんは、美しい桜と出会ったとき、その桜を誰と共有したいと思いますか?

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める

テレビ愛媛ではみなさまから

俳句を募集しています!

応募は締め切りました

応募フォーム、メールアドレス、ハガキの中からご応募ください。メールアドレス、ハガキでのご応募は、お題を含む俳句(ふりがな)・氏名(ふりがな)・住所・電話番号・メールアドレスを記載してお送りください。一人何句でも応募可能です。選ばれた俳句は、EBC Live News「きょうの俳句」コーナーでの放送のほか、テレビ愛媛のホームページ等で紹介します。作者の氏名(ペンネームの場合はペンネーム)、お住いの市町名(ジュニアの場合は学校名)も紹介されます。

(採用された方には放送日を事前に連絡し、記念品を贈らせていただきます。)

※俳句の募集は、毎月第2月曜日、午後6時から開始します。

応募規約

・応募作品は未発表で、ご自身の作品(著作権がご自身にある作品)に限ります。

・他人の作品に著しく類似、または他人の作品の盗用など、第三者の権利を侵害する可能性があると判断した場合は、応募の対象外とします。

・テレビ愛媛は応募作品による権利の侵害等に対し、一切の責任を負いません。

個人情報の取り扱いについて

頂いた個人情報は、優秀句に選ばれた方への事前連絡並びに記念品をお送りする際にのみ使用させて頂きます。

メールアドレスからの応募:

ハガキからの応募:

〒790-8537 テレビ愛媛「きょうの俳句」係

掲載されている句がランダムで再生されます

すべて聞く/止める

最新の俳句

バックナンバー

- 2026年

-

- 1月

- 2月

- 3月

- 4月

- 5月

- 6月

- 7月

- 8月

- 9月

- 10月

- 11月

- 12月