2024年7月の俳句

-

2024.07.31 放送

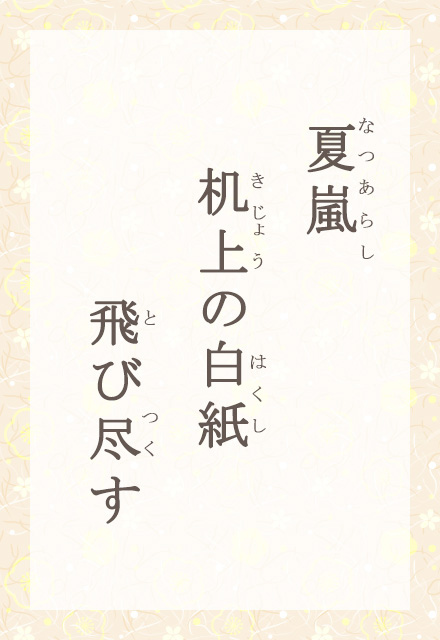

正岡子規は、明治時代に活躍した、松山出身の俳人です。夏嵐とは、青葉を吹きわたる強い風です。外から風がザアッと吹きこみ、机の上に積んであった紙がいっせいに飛ばされました。生い茂る木々の緑と、紙の白さと、色の対比があざやかです。子規が目指したのは、作者の見たものを読者も追体験できる、感覚的な俳句でした。この句も、映像の力で、夏の勢いやすがすがしさを伝えています。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

2024.07.30 放送

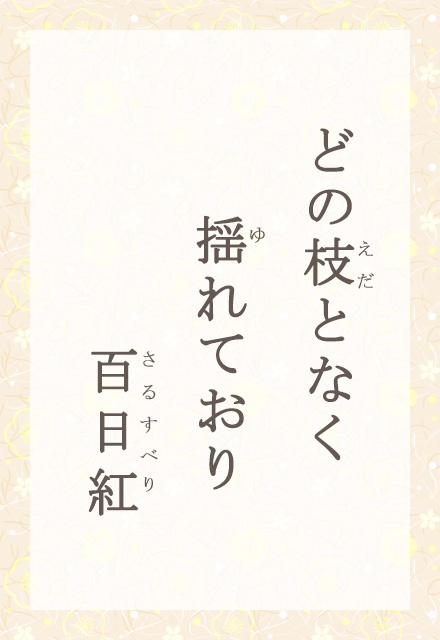

幹や枝が、猿も滑りそうにつるつるしているのでこの名前が付きました。文字通り、夏から秋口まで百日近く咲きます。花や葉が笑うように揺れ動くので「くすぐりの木」とも呼ばれます。 どの枝となく、撓んで揺れているのは、誰かが幹をこっそりくすぐっているのかも。白やピンクなど、よく見るとしわくちゃな花の下に、そっと行ってみたくなります。

(監修:谷)

音声で俳句を聞く/止める -

2024.07.29 放送

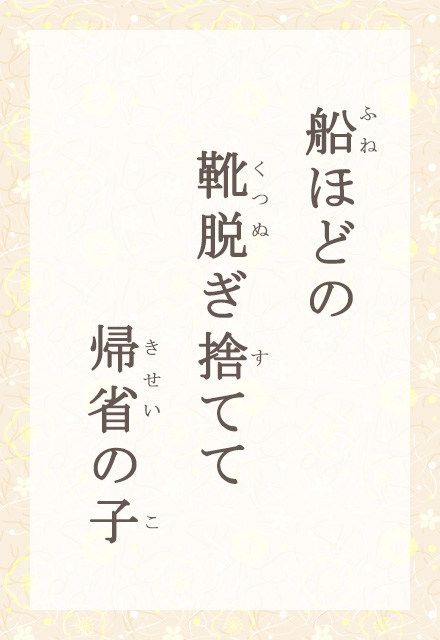

帰省は、郷里に帰って、父母の安否をうかがうこと。夏休みを利用することが多いので、夏の季語になっています。この靴は、学生か新入社員のようです。たどり着いた安堵とうれしさで、家の中に駆け込んだ模様。玄関に脱ぎ捨てられた靴を見ての家族の感慨が「船ほどの靴」。家を離れたわずかの間の成長ぶりに、目を見張りながら、揃える靴です。

(監修:谷)

音声で俳句を聞く/止める -

2024.07.26 放送

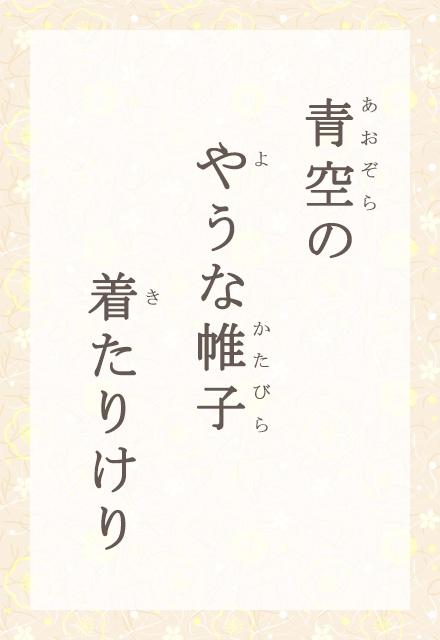

帷子は、麻などで仕立てた真夏用の単衣の着物のこと。一茶の時代は、生糸で作った生絹でした。染帷子といっていろいろな色の帷子があったそうです。この句の帷子は、文字通りの空色。新調したのでしょう。今日の青空をそのまま身に纏ったような、ふわりとした気持ちの良さが伝わります。一茶の涼やかな表情までも。

(監修:谷)

音声で俳句を聞く/止める -

2024.07.25 放送

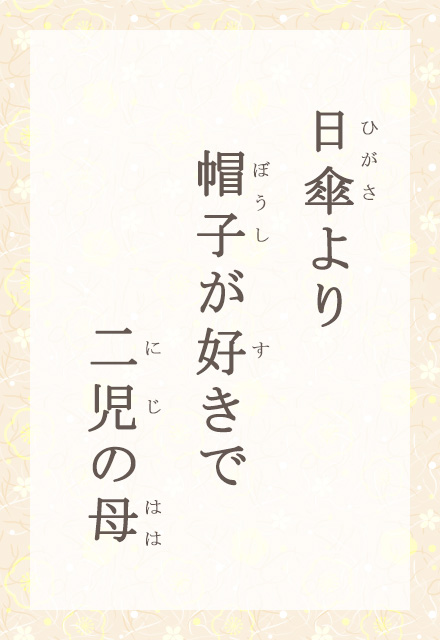

溌剌としたお母さんが目に浮かびます。両側に小さい子どもを連れて、今日も忙しく出かけます。日傘はオシャレで、紫外線カット効果も帽子より大きいです。でも帽子なら、二人の子どもに両手が空けられる。二児の母であることが、帽子の方が好きと宣言させたのかも。夏帽子がよく似合うお母さんです。

(監修:谷)

音声で俳句を聞く/止める -

2024.07.24 放送

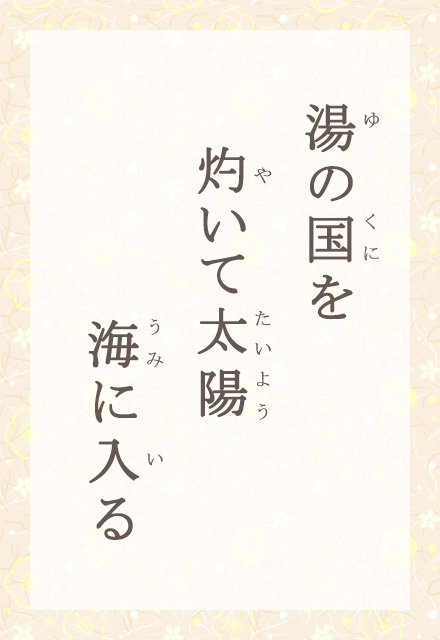

万葉歌人、山部赤人は「湯はしも、さはにあれども、島山のよろしき国」と、伊予を詠みました。温泉はたくさんあるけれども、島や山の姿のすばらしい国伊予の温泉と、讃えています。今日の俳句の作者・谷野予志は昭和に愛媛で活躍しました。松山平野を湯の国と表現して、雄大な景色です。歴史を絶やさず、道後温泉本館が五年半ぶりに全館営業を再開しました。

(監修:谷)

音声で俳句を聞く/止める -

2024.07.23 放送

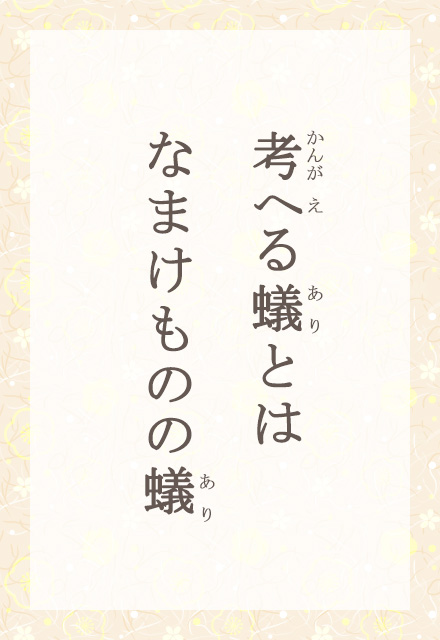

イソップ物語の「アリとキリギリス」にあるように、蟻は夏に一番活発に働きます。組織化された生活を営んでいて、働き蟻は穴を掘り、餌を運び、幼虫の世話をします。蟻は考えてはいけない、と言われているようで、ちょっとかわいそう。人間も同じく、うかうか考え込んでいると、怠け者に見えているのかも知れません。

(監修:谷)

音声で俳句を聞く/止める -

2024.07.22 放送

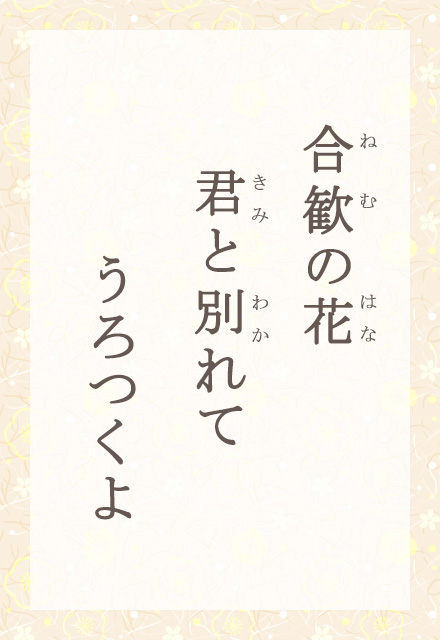

合歓の花は、刷毛のような形で咲き、ほんのり紅い花を開きます。日暮れになるとその葉を静かに閉じて就眠するので、この名が付きました。恋人か、親友か、「君」は大切な人のようです。二人でいた時とは違う自分に戸惑う気分、わかる気がします。うろつくこの人を、合歓の花が包んでいるようです。この句、作者の妻の逝去の後に作られました。

(監修:谷)

音声で俳句を聞く/止める -

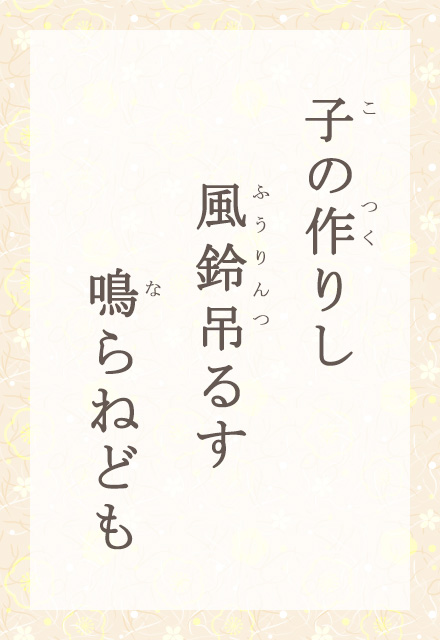

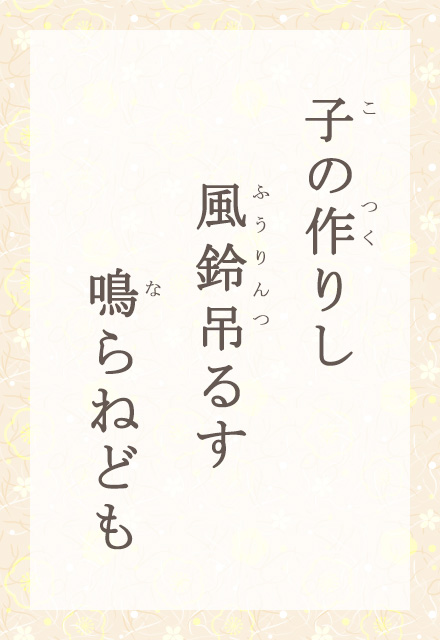

2024.07.19 放送

学校やイベントで、風鈴作りに挑戦したのでしょう。作って来た風鈴は、失敗してしまったのか、うまく音が鳴りません。それでも、せっかくの手作りの風鈴だから、吊るして飾ります。風に揺れているさまを見ていれば、音は鳴らなくても、嬉しくて、じんわりと涼しさが吹き過ぎてゆきます。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

2024.07.19 放送

(監修:)

音声で俳句を聞く/止める -

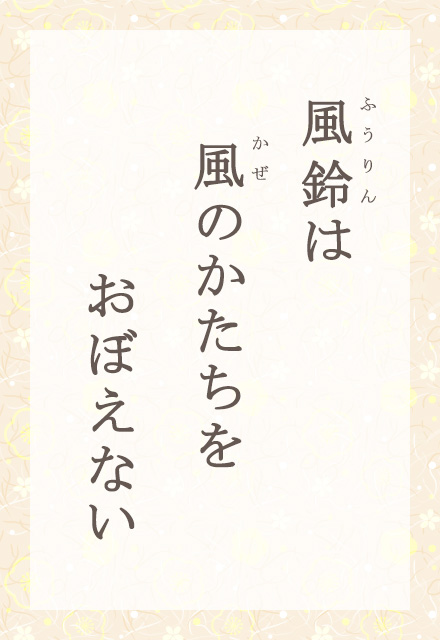

2024.07.18 放送

風鈴にも、硝子や陶器、鉄など、さまざまな素材があります。吹く風も、ときには強くときには優しく、天気や時間によっても変わります。風鈴の音も一期一会です。風鈴が風の形を覚えないのは、吹いてきたそのときの風を柔軟に受け止めるためかもしれません。さて、今日はどんな風が吹くでしょうか。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

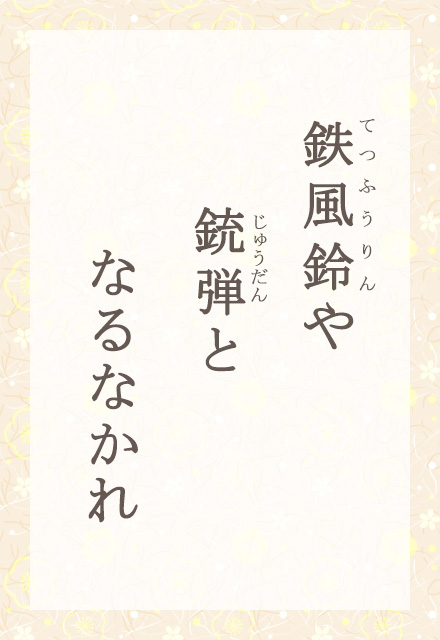

2024.07.17 放送

かつての戦時中には、武器を作るため、家庭にある鉄製のものを供出する命令が出されました。今は穏やかに風に鳴る鉄風鈴も、世が世なら、回収されて銃弾にされたかもしれません。この鉄風鈴が銃弾となる時代が、もう来ませんように。風鈴の静かな音色が、平和への祈りを、涼しくひびかせます。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

2024.07.16 放送

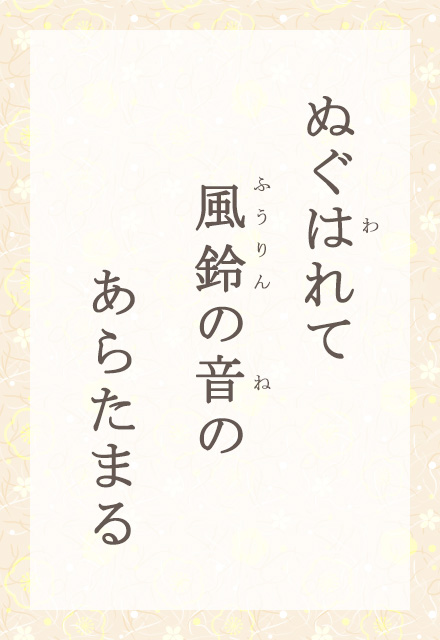

風鈴も、吊るしたままだと、少しずつ汚れます。そのささやかな汚れを布で拭って、もう一度、風にかけてやります。すると、風鈴の音が、拭う前と違って、また新鮮にひびきました。ささやかな音の変化を敏感に受け取り、いっそう清らかに、涼しさが澄みわたります。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

2024.07.15 放送

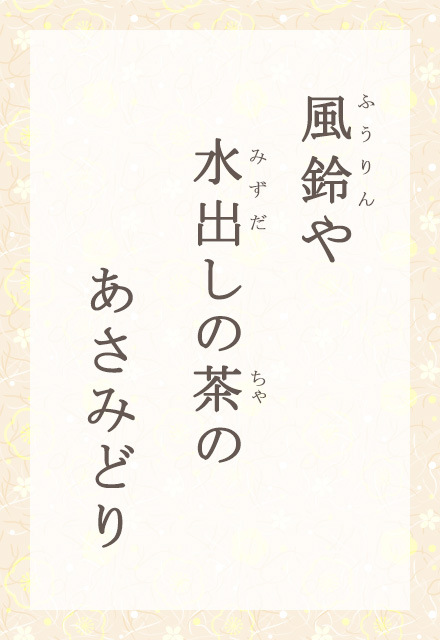

風鈴の鳴る部屋で、冷たい緑茶を用意しました。お湯を沸かさず、水出しでゆっくり作った緑茶を、よく冷やしていただきます。あさみどりに透けた色も、ひんやりと涼しげです。ちりん、ちりん、風鈴の音も心に風を吹かせます。暑い夏ですが、工夫しながら、なんとか体と心を整えて過ごしたいものです。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

2024.07.12 放送

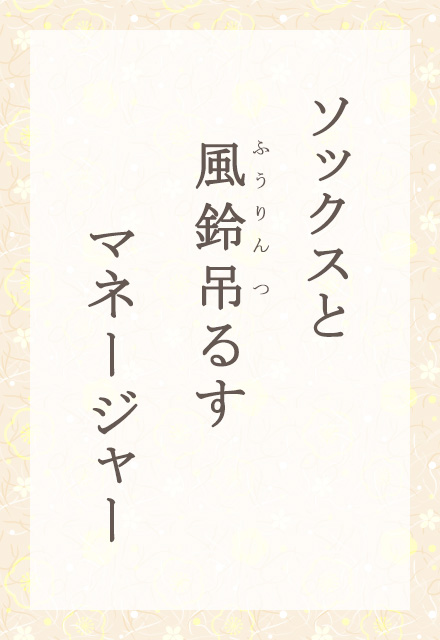

部活動のマネージャーの主な仕事は、選手のサポートです。汚れたユニフォームなどを洗うのもその一つなのでしょう。靴下は洗濯ばさみで留めてゆき、ついでに風鈴も吊るします。ちりん、ちりん。風に揺れるソックスと風鈴が、夏の片隅にまぶしく光ります。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

2024.07.11 放送

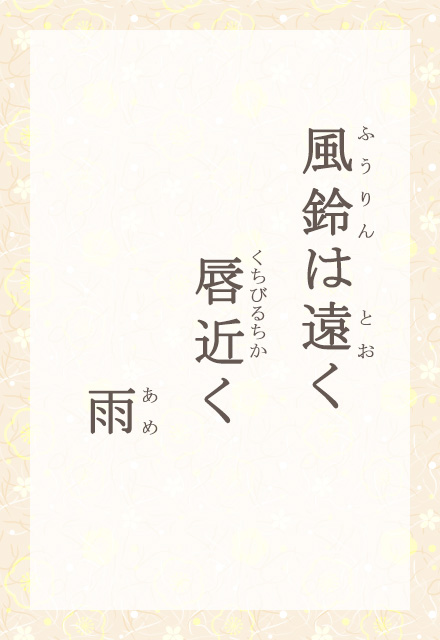

夏の雨が降る昼は、木々の緑も濃く匂い、室内も陰影が深くなります。風鈴の鳴る音が雨音に混じって遠く聞こえ、近くには触れられそうな距離にその人の唇があります。唇に触れるか、それとも。しっとりとした緊張感を、風鈴が涼しく彩り、結末は雨の彼方へ溶けてゆきます。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

2024.07.10 放送

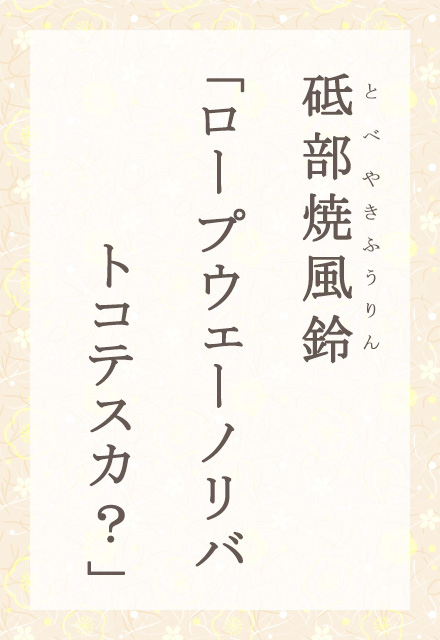

松山城下のロープウェイ街では、夏の風物詩として、毎年、砥部焼の風鈴を吊るしています。外国からの旅行客でしょうか、かたことの日本語でロープウェイ乗り場への行き方を尋ねています。日本の夏も暑いですが、砥部焼の風鈴の涼しい音色に耳を傾け、松山城へさあ、おいでなもし。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

2024.07.09 放送

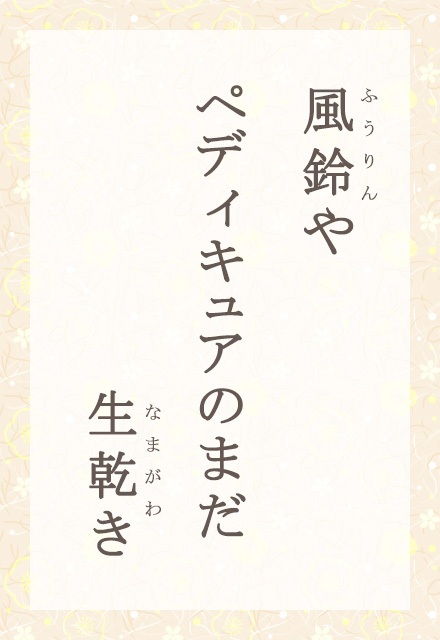

素足になることも多い夏には、足の爪にカラフルなペディキュアをほどこすのもおしゃれです。ペディキュアを塗り、乾くのを待つ間、手持ちぶさたでぼーっと、風鈴の音を聞いています。生乾きでまだつやつやしている爪に、まばゆい日差しが照り映えます。この夏、素敵な思い出ができますように。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

2024.07.08 放送

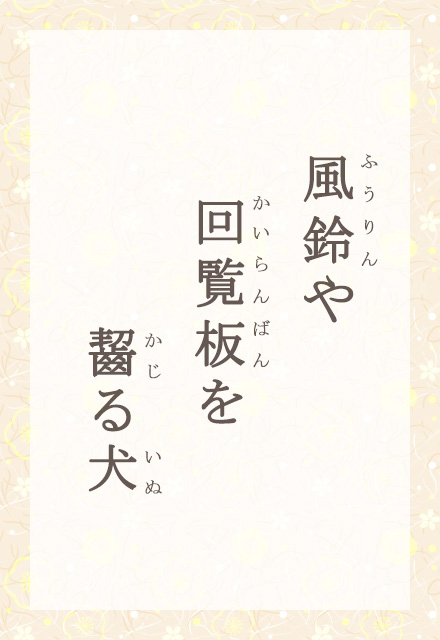

風鈴は、ちりんと鳴る音の涼しさを楽しむ鈴です。日本の夏には欠かせないアイテムで、俳句でも夏の季語として詠み継がれてきました。軒先に吊るした風鈴の下で、飼っている犬が回覧板を齧っています。風鈴と回覧板と犬、何気ない日常をかたちづくるものたちが、のびのびと過ごす、夏の一日です。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

2024.07.05 放送

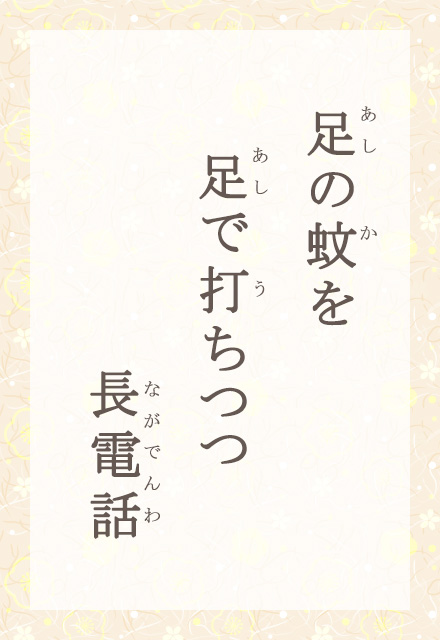

電話で手がふさがって、蚊に刺された方の足を、もう片方の足で打ってやっつけようとしています。なんとなく身に覚えもあって、笑ってしまいます。相手の話は延々続いていますが、蚊に苦戦しているので上の空かも知れません。作者の変哲は俳号で、本名は小沢昭一。昭和から平成にかけて、ラジオ、映画、演劇などの幅広い分野で活躍しました。

(監修:谷)

音声で俳句を聞く/止める -

2024.07.04 放送

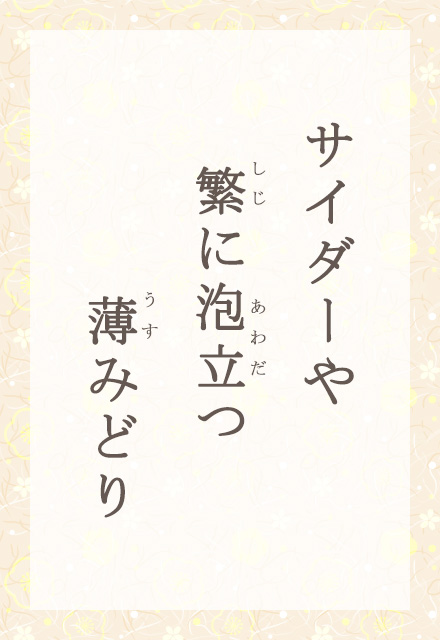

サイダーをうっとりと見つめている句です。サイダーって繁に、つまり隙間のないくらい泡を立て続けているものだなあ、と。周りの樹々に染まったような薄みどりに、心を奪われているようです。さっきまでの雑念も泡とともに消えて。この句からは、例えばユーミンの「海を見ていた午後」など思い出します。サイダーの中にも貨物船が見えてきそう。

(監修:谷)

音声で俳句を聞く/止める -

2024.07.03 放送

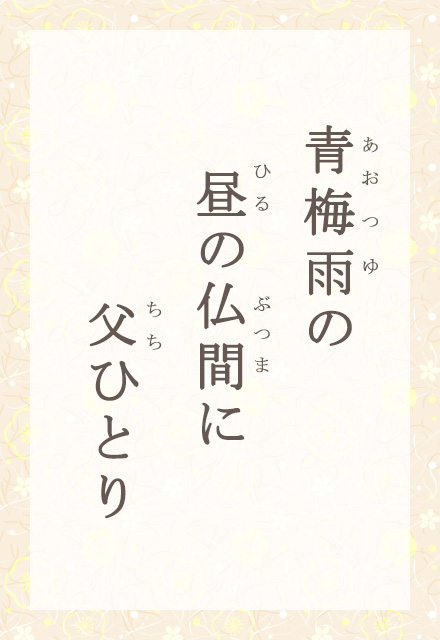

梅雨の時期は、新緑の頃でもあります。青梅雨と呼ぶと、樹々がこぼす雨を思って、ほのかに明るい気持ちになります。仏間は、普段から父の居場所なのでしょう。青梅雨の音を聞きながら新聞を広げたり、あるいはスマホを見ているかも。父はぽつんと寂しそうですが、傍に先祖を感じて心落ち着く時間なのかも知れません

(監修:谷)

音声で俳句を聞く/止める -

2024.07.02 放送

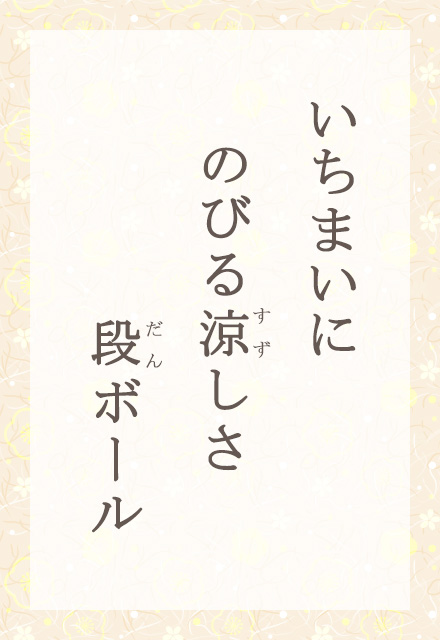

夏の季語「涼し」は、「いろいろの折りに涼しさを見出して、暑さをまぬがれるこころのもの」と、歳時記が解説しています。段ボールの解体は、意外と厄介です。格闘という感じで、汗が噴き出すことも。終わってみると、段ボールは広がって一枚の紙に。なんだか涼しい気分になりました。伸びきった段ボールもせいせいして、涼しそう。

(監修:谷)

音声で俳句を聞く/止める -

2024.07.01 放送

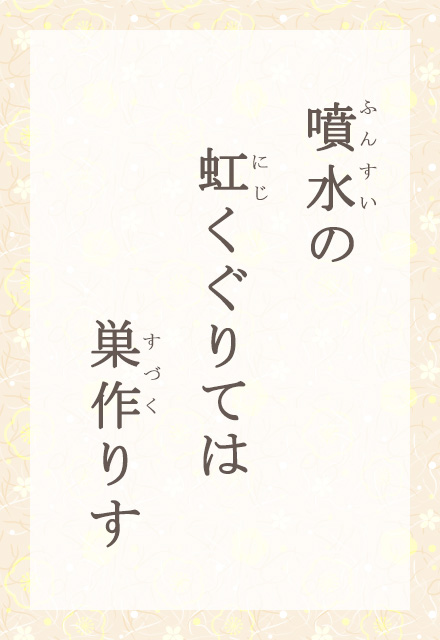

噴水は涼感を与えるものとして、俳句では夏の季語としています。噴水にも小さな虹がかかることがあり、遭遇すると得した気分になります。その虹を鳥がくぐっていくという、すてきな光景です。鳥が足繁く戻るのは、作りかけている巣。燕は六月終わりころまで巣作りします。命を育む巣に、虹色が混じっているでしょう。

(監修:谷)

音声で俳句を聞く/止める

テレビ愛媛ではみなさまから

俳句を募集しています!

「石鹸玉」 です

応募フォーム、メールアドレス、ハガキの中からご応募ください。メールアドレス、ハガキでのご応募は、お題を含む俳句(ふりがな)・氏名(ふりがな)・住所・電話番号・メールアドレスを記載してお送りください。一人何句でも応募可能です。選ばれた俳句は、EBC Live News「きょうの俳句」コーナーでの放送のほか、テレビ愛媛のホームページ等で紹介します。作者の氏名(ペンネームの場合はペンネーム)、お住いの市町名(ジュニアの場合は学校名)も紹介されます。

(採用された方には放送日を事前に連絡し、記念品を贈らせていただきます。)

※俳句の募集は、毎月第2月曜日、午後6時から開始します。

応募規約

・応募作品は未発表で、ご自身の作品(著作権がご自身にある作品)に限ります。

・他人の作品に著しく類似、または他人の作品の盗用など、第三者の権利を侵害する可能性があると判断した場合は、応募の対象外とします。

・テレビ愛媛は応募作品による権利の侵害等に対し、一切の責任を負いません。

個人情報の取り扱いについて

頂いた個人情報は、優秀句に選ばれた方への事前連絡並びに記念品をお送りする際にのみ使用させて頂きます。

メールアドレスからの応募:

ハガキからの応募:

〒790-8537 テレビ愛媛「きょうの俳句」係

掲載されている句がランダムで再生されます

すべて聞く/止める