2020年10月の俳句

-

2020.10.30 放送

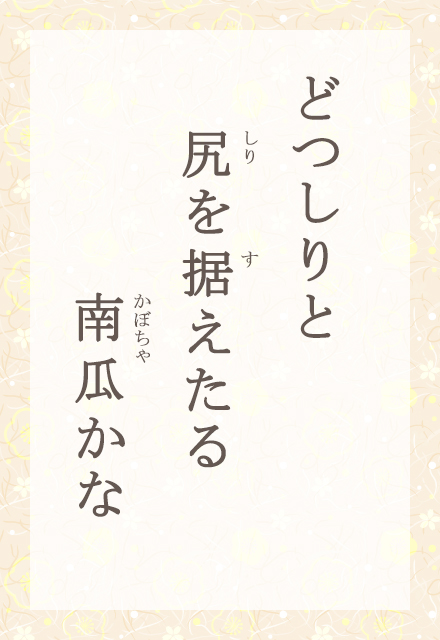

明日は西洋のお祭り「ハロウィーン」。南瓜をくりぬいたジャック・オー・ランタンが街を飾っています。そんな今日の一句は漱石の南瓜の句。親友の正岡子規の忌日が糸瓜忌と呼ばれているのに対し、同じ瓜なら自分は南瓜だとなぞらえました。頑固で堂々とした、南瓜らしさ、漱石らしさが伝わってきます。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

2020.10.29 放送

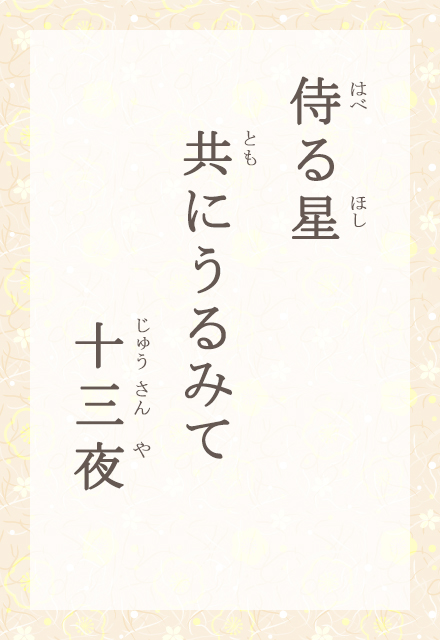

今日は十三夜です。十五夜の次に月の美しい夜とされ、栗や豆を供えて月見を楽しみます。とはいえ、秋の終わりの肌寒い夜。心細さに空を仰げば、煌々と照る月のそばに、星々が優しく付き添っていました。添えられた「共に」の一語が、晩秋の心を温かく灯してくれます。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

2020.10.28 放送

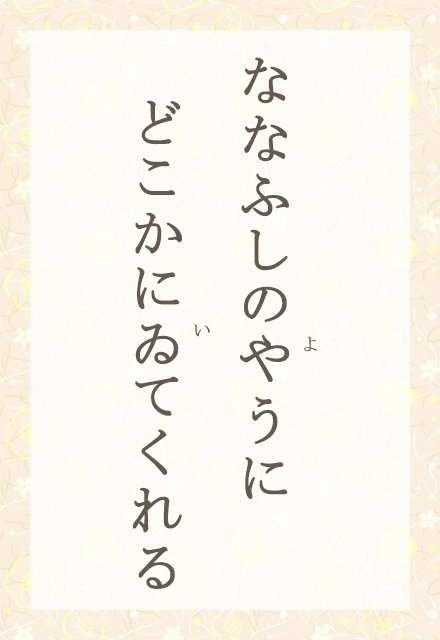

ななふしは、棒きれのような体に、いくつもの節をもった昆虫です。植物の茎や枝などに擬態して、敵から身を守ります。夏の終わりから秋にかけて成虫となるので、秋の季語に分類されています。隠れていてもどこかにいるななふしのように、今を一緒に生きる誰かへ、心強さと連帯を表明した一句です。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

2020.10.27 放送

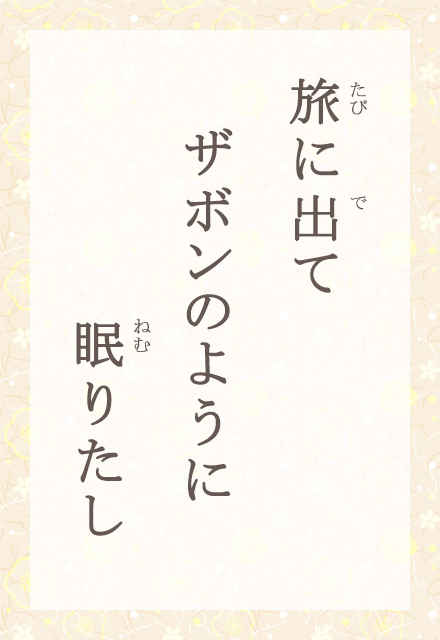

柑橘類の中でもひときわ大きいザボンは、晩秋の季語になっています。どっしりとした存在感とさわやかな黄色の果皮は、冬の近づく寂しさを、明るく灯してくれます。旅に出て、ザボンのようにゆったり深く眠れたら、この世の憂さも少しは忘れられるでしょうか。コロナ禍の日々にはことさら旅が恋しいですね。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

2020.10.26 放送

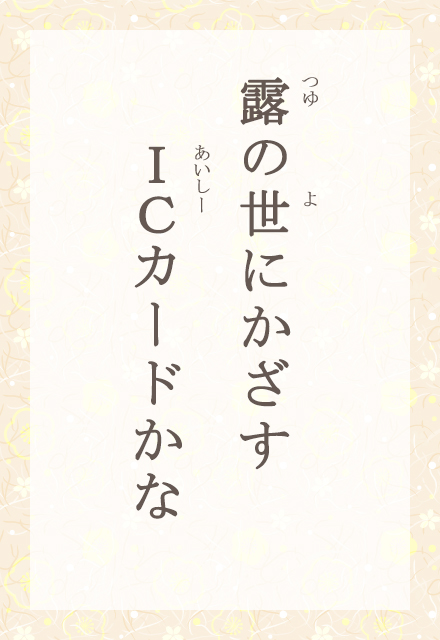

すべてのものは変化してゆくこの世のはかなさを、昔の人はひとつぶの露にたとえました。草の葉に結ぶ露は、ころころとすぐ消えてしまいます。少し前までは小銭を出して切符を買ったのに、今ではICカードが主流です。やはりこの世は移ろいやすいもの。機械にカードをかざすとき、その感触の頼りなさに、生きている今のはかなさを思います。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

2020.10.23 放送

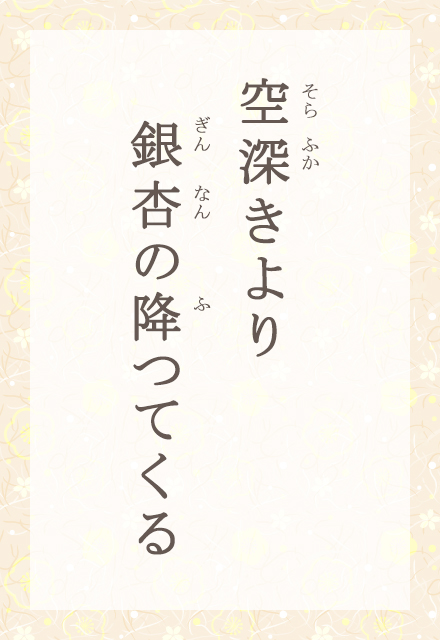

イチョウの種子が「銀杏」です。イチョウは雌雄異株で、晩秋に球形の実が熟して落ちます。実の黄褐色の皮には悪臭がありますが、中の実は焼いたり茶碗蒸しにしたりして賞味されます。咳止めや利尿にも良いといわれています。深い空からばらばらと降ってくる銀杏。かなり高く大きなイチョウの木であることが分かります。今日は二十四節気の霜降。秋もいよいよ深まってきました。

(監修:池内)

音声で俳句を聞く/止める -

2020.10.22 放送

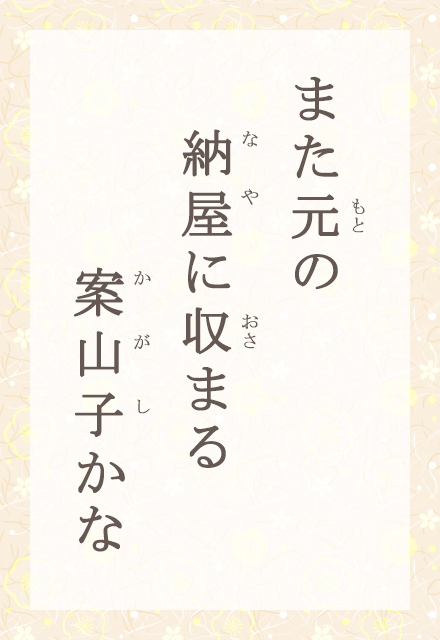

稲を鳥や獣から守るため、古来さまざまな工夫が行われてきました。その代表といえるのが「案山子」。竹や藁で人の形を作り、夜服や笠を着せ弓矢を持たせて田んぼに立たせます。田の神様の仮の姿ともいわれます。この句は稲刈が済んで役目を終えた案山子。元の鞘ならぬ、元の納屋へ収まっています。

(監修:池内)

音声で俳句を聞く/止める -

2020.10.21 放送

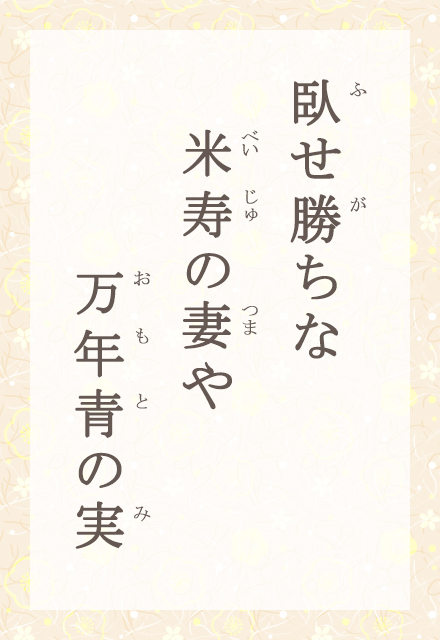

「万年青」はユリ科の多年草。何百も園芸用の品種がある観葉植物で、光沢のある厚い葉が特徴です。夏に淡い黄色の花を咲かせ、秋には球のような「万年青の実」を結びます。実は秋の深まりとともに熟して美しい紅の色となります。作者は今年92歳になる方。同じくご高齢の奥さまは、このところ病気がちのようです、元気になった奥さまとともに、庭の万年青の実を愛でたい、という思いの込められた句です。

(監修:池内)

音声で俳句を聞く/止める -

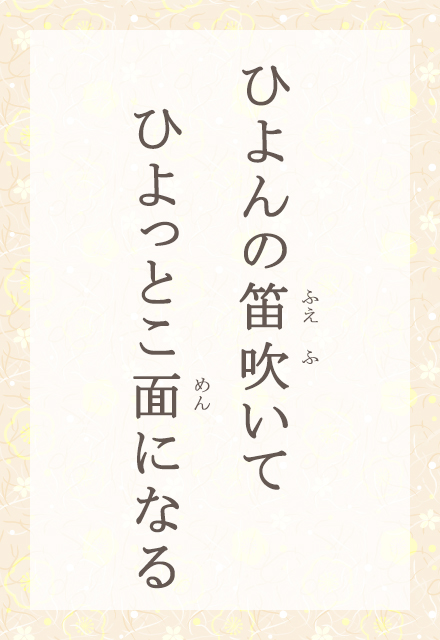

2020.10.20 放送

マンサク科のイスノキという常緑高木にできるのが「瓢の実」。実といっても、実体はイスノキの葉に虫が作った瘤のような巣で、中は空洞になっています。幼虫が出たあとの穴に唇を当てて吹くとヒョウヒョウとなるので「ひょんの笛」と呼ばれています。ひょうの笛を鳴らすのは、なかなか難しく、夢中になって吹いていると、ひょっとこ面のような表情になっていました。

(監修:池内)

音声で俳句を聞く/止める -

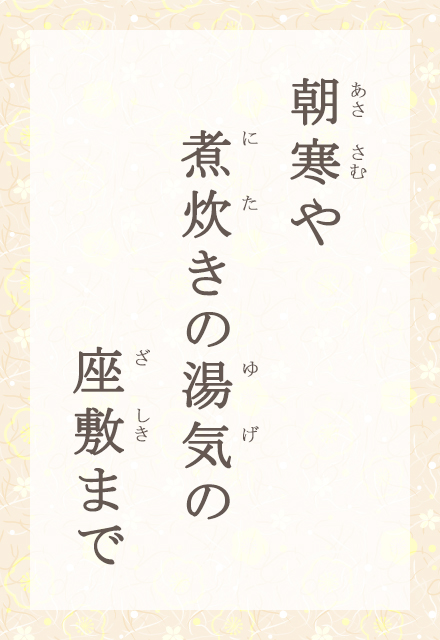

2020.10.19 放送

ただ「寒し」といえば冬の季語ですが、晩秋の朝のうちだけに感じる寒さを「朝寒」といいます。「夜寒」とともに、晩秋の季節感の濃い季語です。台所で朝食の用意をしているのでしょう。鍋から立ちのぼる湯気が、家の奥の座敷にまで漂って来ました。湯気の香と温みに、朝寒の季節感がありありと見える一句です。

(監修:池内)

音声で俳句を聞く/止める -

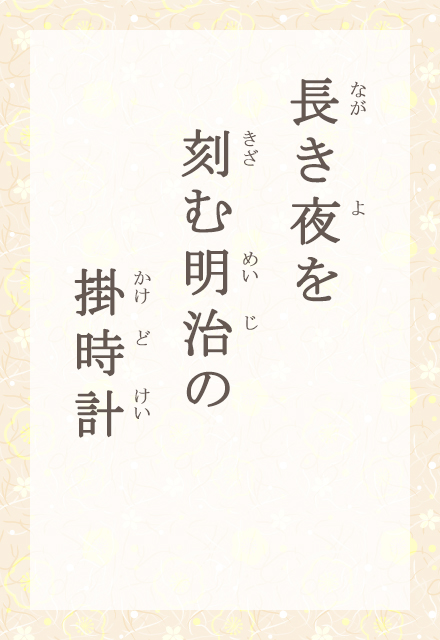

2020.10.16 放送

夜長の時間は静かなので、ふだんは意識しない小さな音もよく聞こえます。虫たちの声、通りを歩く靴の音、時計の音もそのひとつ。明治から引き継がれてきた掛時計は、ゆうに百年の歴史を生きてきました。夜の長さに、掛時計の経てきた時間の長さが加わります。その音はきっと、悠久の時間の深さを感じさせることでしょう。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

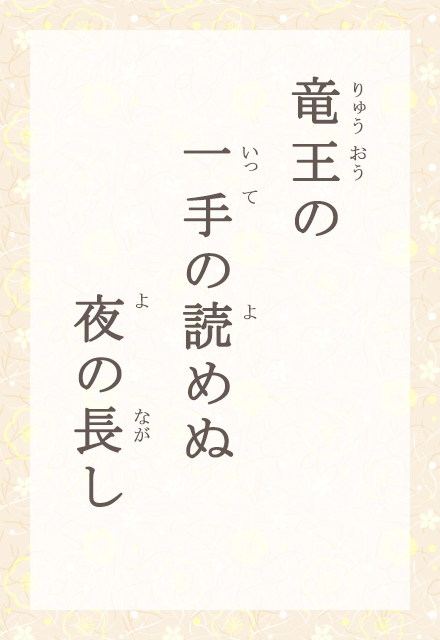

2020.10.15 放送

将棋のタイトルのひとつ、竜王戦が繰り広げられているのでしょう。対戦は夜までもつれこみ、熟考の末の一手一手に注目が集まります。中継される棋譜を見ながら、頭脳戦の行方を予想するのも、将棋好きの夜長の楽しみです。じっくりと煮詰まりながら、夜は更けてゆきます。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

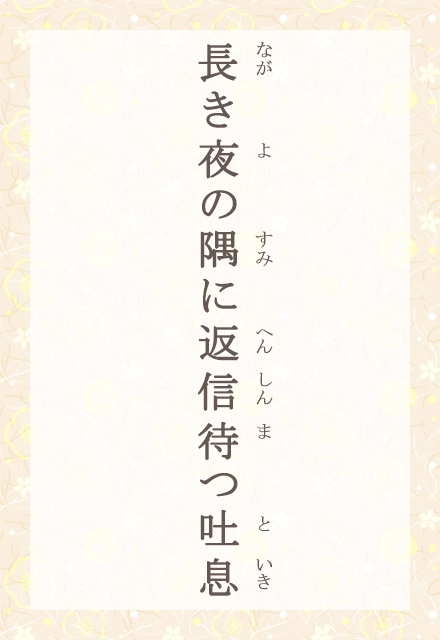

2020.10.14 放送

秋の季語「夜長」は、「長き夜」ともいいます。世界を包む夜長の時間。その隅っこで誰かの返信を待ち、溜め息をついているのです。夜が長いからこそ、待つ時間も長く、じれったくなります。メールやSNSの発達で、即座にやりとりできるようになったぶん、返信が来ないことの寂しさも募ります。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

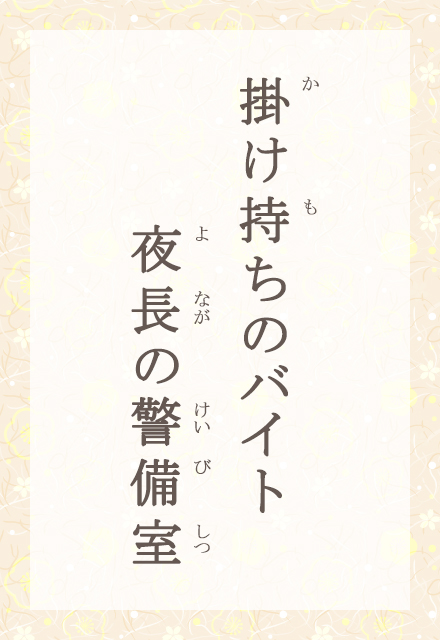

2020.10.13 放送

事情があってアルバイトを掛け持ちしているのでしょう。昼の仕事が終わったら、今度は警備員。夜長の警備室は時間の流れがゆっくりで、なかなか過ぎてゆきません。せめて何事もなく朝が訪れますように。私たちの社会は、たくさんの仕事に支えられています。夜長の時間にふと、今も働いている人を思います。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

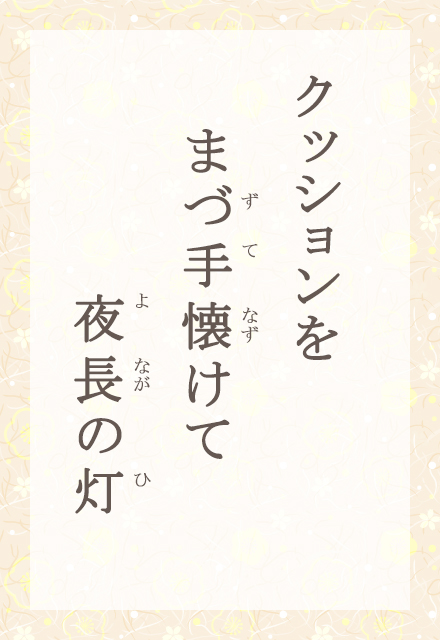

2020.10.12 放送

秋分を過ぎると、昼よりも夜が長くなります。夜なべ仕事にせいを出したり、読書などに没頭したりするのが、秋の季語「夜長」です。さてさて今夜は何をしましょう。手始めにまず、クッションを抱いて考えます。 「手懐けて」と生き物のように表現したことで、ぬくもりを求める心が見えますね。夜長の時間のはじまりに注目した一句です。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

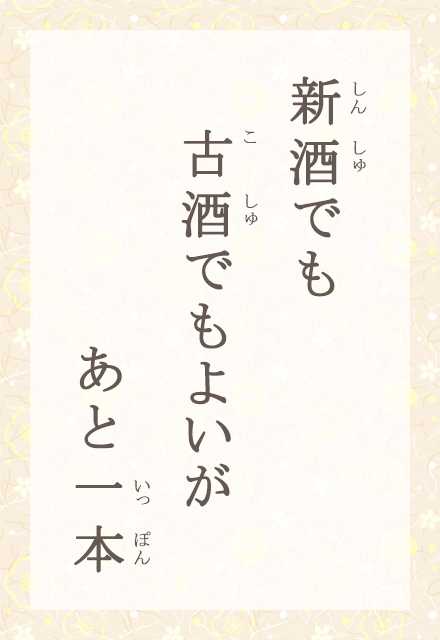

2020.10.09 放送

今年とれた新米で造った酒が「新酒」。今は寒造りが盛んで、新酒が出廻るのは年明けが多いのですが、やはり秋の収穫の喜びとともに味わいたい季語です。「今年酒」「早稲酒」「新走り」ともいいます。新酒が出ると前の年に造った酒は「古酒」となります。どちらも秋の季語です。作者は、よほどお酒がお好きな方なのでしょう。新酒でも古酒でもどちらでもいいからもう一本と、おねだりしています。

(監修:池内)

音声で俳句を聞く/止める -

2020.10.08 放送

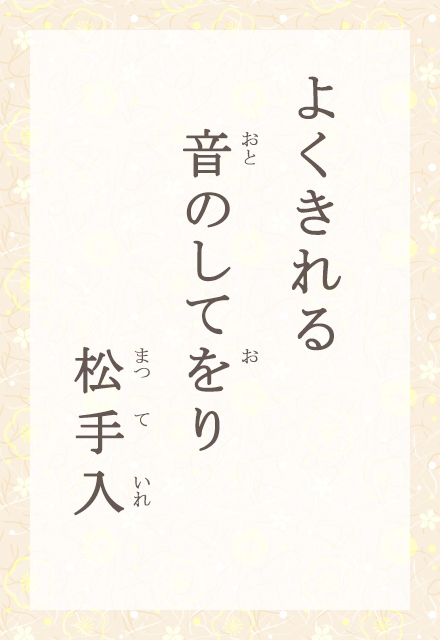

松の新葉が生長する今の季節に、赤くなった古い葉を取り除き、余分な枝も剪って木の姿を整えるのが「松手入」。庭木の中でも松は手入れが難しく、本職の植木屋にしてもらうことが多いようです。庭木すべての手入れを「松手入」ということもあります。植木屋さんの鳴らす鋏の音が空にひびいています。よく切れそうな鋏の音からも、手入れの終ったすがすがしい松の姿が見えてきます。

(監修:池内)

音声で俳句を聞く/止める -

2020.10.07 放送

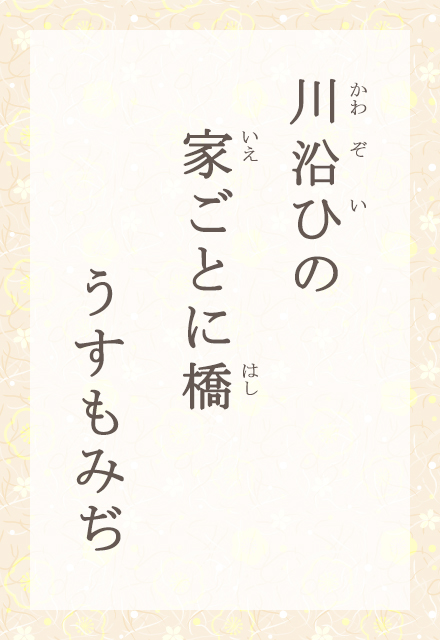

まだうっすらとした色の頃の紅葉を「薄紅葉」といいます。深く色づいた錦繍の紅葉だけでなく、うっすらと色づきはじめた木々の風情を愛でるのも、日本の伝統的な美意識なのです。これは川沿いに家が並んでいる、山裾の村の情景でしょうか。家ごとに架けられた橋から眺める山の木々は紅や黄に色づき始め、川の水にもうっすらと映っています。やがては全山華やかな紅葉に包まれることでしょう。

(監修:池内)

音声で俳句を聞く/止める -

2020.10.06 放送

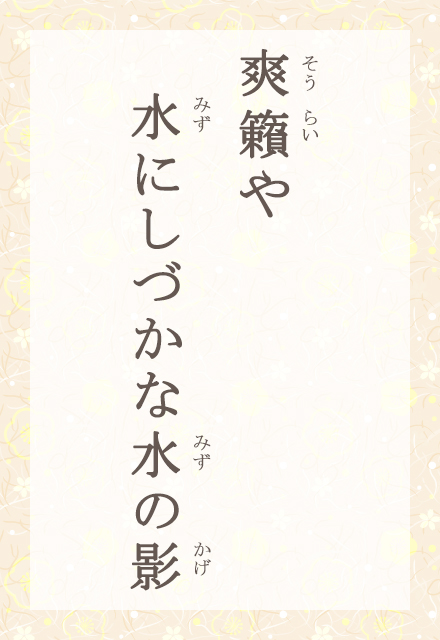

秋風を表す季語にも色々なものがありますが、「爽籟」は秋風の爽やかなひびきをいいます。「籟」という字は笛やその音を意味しています。秋風の爽やかなひびきに耳を傾けながら水面を眺めると、風に押されるように水が影となって水の上を動いています。心地よい秋風を聴覚と視覚の両面から描いた一句。作者は東温市にお住まいの俳人。「櫟」主宰です。

(監修:池内)

音声で俳句を聞く/止める -

2020.10.05 放送

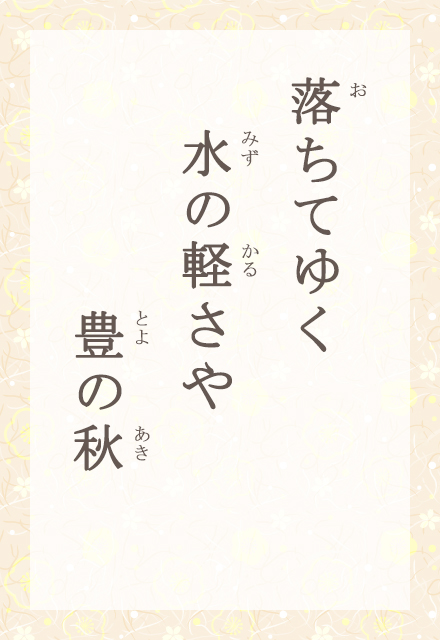

五穀豊穣、特に稲が豊に実った秋を「豊の秋」といいます。「豊年」「豊作」「出来秋」なども同じ意味の季語です。幸いに風水害もなく、黄金色に豊に育った稲田を眺めることは、この季節の農家にとって何よりの喜びではないでしょうか。稲を守る役割を終えて田から用水路へと落ちてゆく田水の軽やかな音も、豊の秋を祝っているかのようです。

(監修:池内)

音声で俳句を聞く/止める -

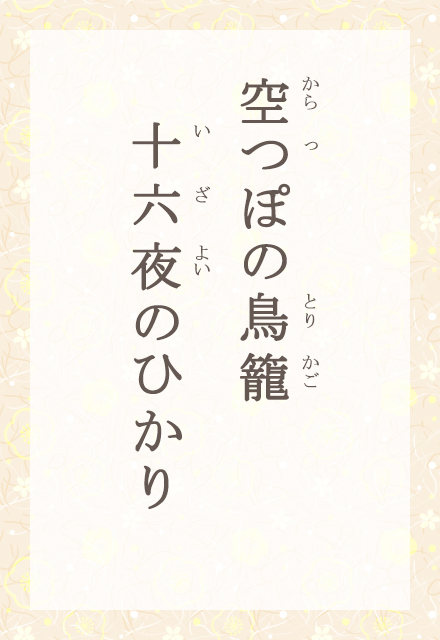

2020.10.02 放送

十五夜の翌日、今日は十六夜です。「いざよう」とは「ためらう」という意味です。満月を過ぎると月の出が少しずつ遅くなるので、十六夜と呼ばれています。鳥籠にいたはずの鳥は、今はおらず、代わりに籠を充たすのは、少しさみしい月光です。深まりゆく秋の気配に、小さな喪失を思います。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

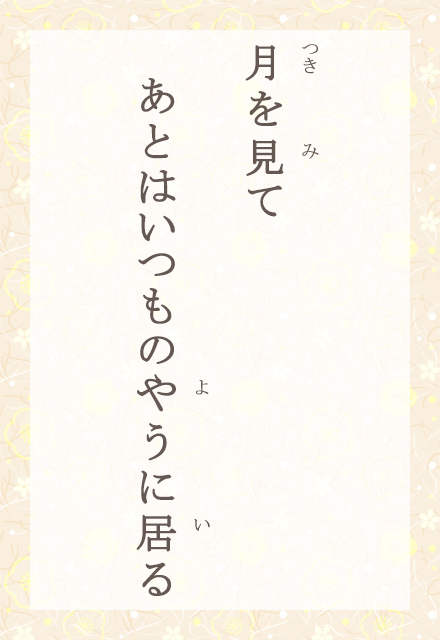

2020.10.01 放送

今日は十五夜、中秋の名月です。この日は月が美しく見えるということで、芒やお団子などを供え、月見を楽しみます。家の縁側や窓辺から、明るいお月さまを見て、満足したらあとは、いつもの秋の夜長の時間。お皿を片付けたり、読みさしの本をひらいたり。月見の行事は、私たちの日常の中にあるのだと、気づかせてくれる一句です。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める

テレビ愛媛ではみなさまから

俳句を募集しています!

「石鹸玉」 です

応募フォーム、メールアドレス、ハガキの中からご応募ください。メールアドレス、ハガキでのご応募は、お題を含む俳句(ふりがな)・氏名(ふりがな)・住所・電話番号・メールアドレスを記載してお送りください。一人何句でも応募可能です。選ばれた俳句は、EBC Live News「きょうの俳句」コーナーでの放送のほか、テレビ愛媛のホームページ等で紹介します。作者の氏名(ペンネームの場合はペンネーム)、お住いの市町名(ジュニアの場合は学校名)も紹介されます。

(採用された方には放送日を事前に連絡し、記念品を贈らせていただきます。)

※俳句の募集は、毎月第2月曜日、午後6時から開始します。

応募規約

・応募作品は未発表で、ご自身の作品(著作権がご自身にある作品)に限ります。

・他人の作品に著しく類似、または他人の作品の盗用など、第三者の権利を侵害する可能性があると判断した場合は、応募の対象外とします。

・テレビ愛媛は応募作品による権利の侵害等に対し、一切の責任を負いません。

個人情報の取り扱いについて

頂いた個人情報は、優秀句に選ばれた方への事前連絡並びに記念品をお送りする際にのみ使用させて頂きます。

メールアドレスからの応募:

ハガキからの応募:

〒790-8537 テレビ愛媛「きょうの俳句」係

掲載されている句がランダムで再生されます

すべて聞く/止める