2019年10月の俳句

-

2019.10.31 放送

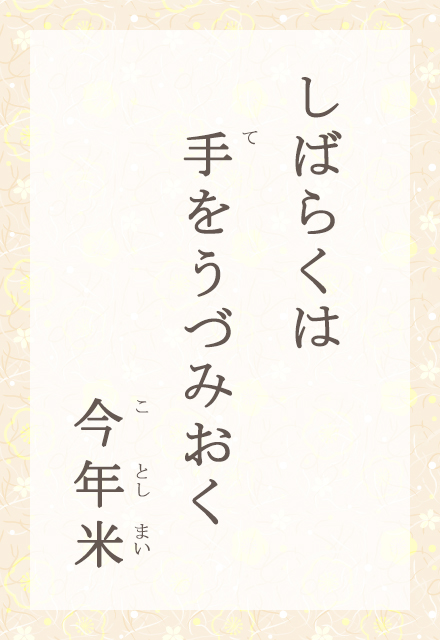

今年の秋に収穫されたばかりの新米のことを、今年米といいます。精米されて米櫃に収まった真っ白なお米。たわむれに手を差しこむと、ひんやりとして気持ちよく、しみじみ嬉しさが湧いてきます。さりげない日常の一場面を通して、新米を得た喜びの深さを表現しました。きっと今晩は、おいしいご飯が炊きあがることでしょう。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

2019.10.30 放送

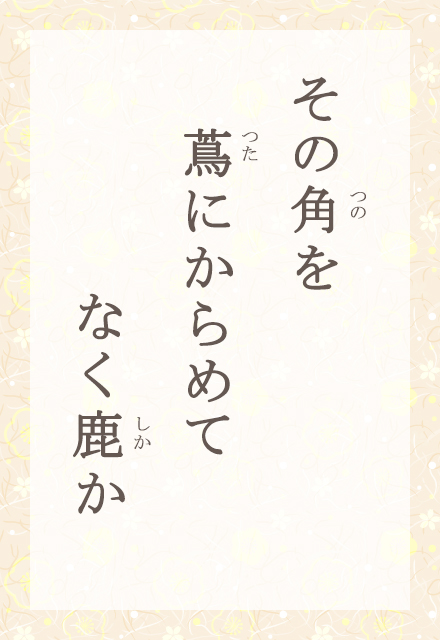

秋は、鹿の恋の季節。オスの鹿はメスの鹿を求め、切ない声で鳴きます。その声が寂しさを際立たせるとして、和歌の時代から詠み継がれ、俳句でも「鹿」や「鹿の声」は、秋の季語になっています。真っ赤に色づく蔦も、定家葛の伝説など、絡みつく恋の情念を表すモチーフです。角に蔦を絡ませた鹿の姿は、恋の苦しみと美しさとを、伝えてくれます。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

2019.10.29 放送

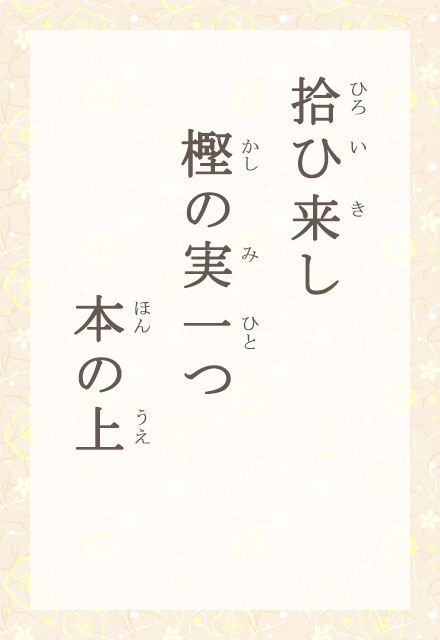

秋になるとそこここで見かける団栗にも、実はいろいろな種類があります。大きくて太い櫟の実、ほっそり長い椎の実……中でも樫の実は、ころんと丸く、かわいらしい印象です。散歩の途中で拾った樫の実を、ポケットに持ち帰り、机に置いた本の上に、ちょこんと載せてみました。小さな秋の、小さなオブジェの完成です。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

2019.10.28 放送

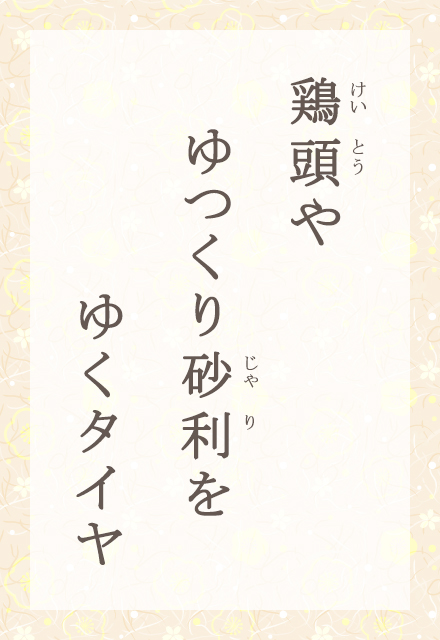

鶏頭はその名のとおり、鶏のとさかのような、襞のある真っ赤な花を咲かせます。道ばたや畑の脇など、人の暮らしのそばに、よく見かけますね。この句は駐車場でしょうか。砂利の上をゆっくり進んでゆくタイヤが、ぎしぎしと砂利を軋ませます。その軋みが、ごわごわとした鶏頭の質感や、秋の深まるわびしさを、さりげなく際立たせています。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

2019.10.25 放送

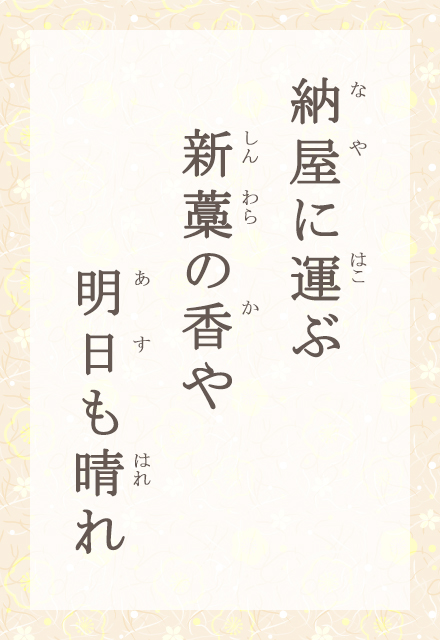

今年とれた稲を扱いたあとの藁を「新藁」「今年藁」といいます。まだうっすらと青味が残り、独特の甘い香りがします。新藁はいったん保存し、俵、筵、縄などに加工したり、牛などの餌や堆肥としても利用されてきました。保存のために納屋へ運びこまれる新藁から、独特の香りが空へ立ちこめています。明日もまた秋晴れとなりそうです。

(監修:池内)

音声で俳句を聞く/止める -

2019.10.24 放送

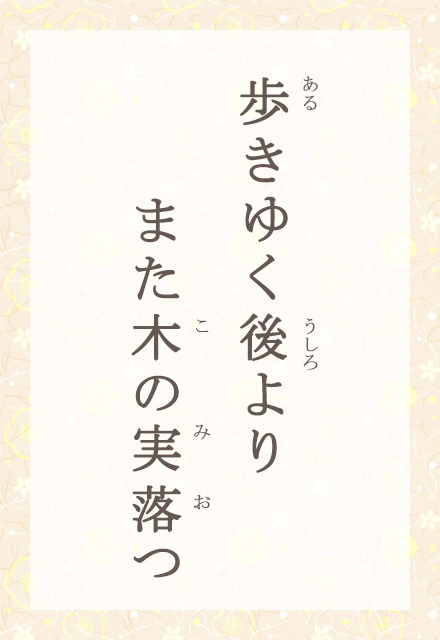

秋に熟する樹木の実を、ひとまとめにして「木の実」といいます。ただし果樹は覗いて、櫟、樫、椎、椋、橡などの実を指します。いわゆるどんぐりの類です。椎の実のように食べられるものもあり、棒を刺して独楽を作って遊ぶこともあります。秋の深まりとともに熟して地に落ちる様子を「木の実落つ」といいます。しきりに木の実の落ちる中を通り過ぎると、後ろからまた木の実の落ちる音が聞えています。

(監修:池内)

音声で俳句を聞く/止める -

2019.10.23 放送

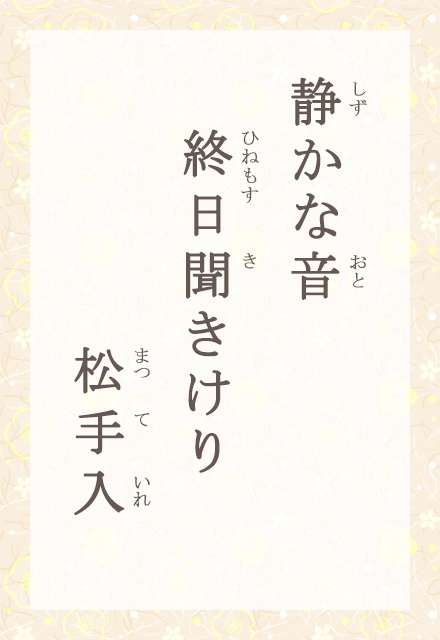

緑色を失った松の古い葉を取り除き、余分の枝も切って松の木の姿を整えるのが「松手入」。手入れを終えた松は、青々とした新葉が秋空に映えます。庭木の中でも松は最も手がかかるので、庭の手入れすべてを「松手入」ともいいます。この句の「静かな音」とは、植木屋さんが使っている剪定鋏の音でしょう。一日中聞えている鋏の音によって、松手入の風情を描いた一句です。

(監修:池内)

音声で俳句を聞く/止める -

2019.10.22 放送

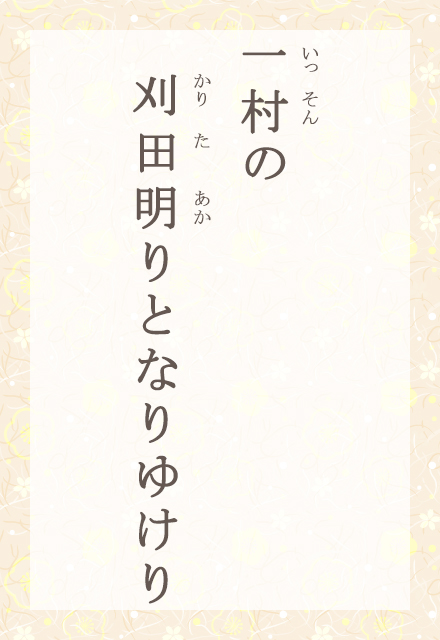

稲刈りが終わったあとの田を「刈田」といいます。びっしりと稲穂が密集していた風景から一転して、刈り株だけが整然と続く広々とした視界が開けています。この刈田の期間は、子供たちにとっても絶好の遊び場です。そんな刈田が村中に広がっている光景を、この句は「刈田明り」という季語で表しています。日本の農村の秋を象徴するような一句です。

(監修:池内)

音声で俳句を聞く/止める -

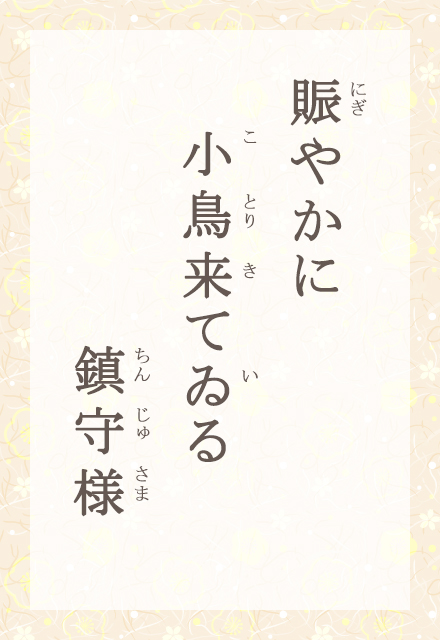

2019.10.21 放送

俳句でいう「小鳥」とは、秋に渡って来る鶸、連雀、花鶏などの小鳥たちや、留鳥で秋に山から平地へ下りて来る小鳥のこと。身近な森の中や庭先などに来た小鳥たちが、地鳴きをしているのを聞くと、秋を実感するとともに小鳥たちへの親しみも湧いて来ます。これは村の鎮守様にやって来た小鳥たち。お社では秋祭が行われているのかもしれませんね。

(監修:池内)

音声で俳句を聞く/止める -

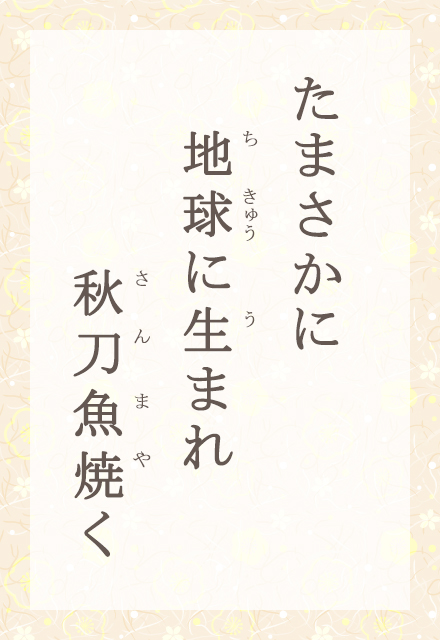

2019.10.18 放送

「たまさか」とは、思いがけず、偶然に、という意味です。私たちはたまたま、この地球という星に生まれました。地球は水の星。ゆたかな自然が、私たちの命を生かしています。秋刀魚を焼いて食べるのも、この地球に生まれたからこそ。私たちの人生の、生活の象徴として、秋刀魚が今、香ばしく焼けてゆきます。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

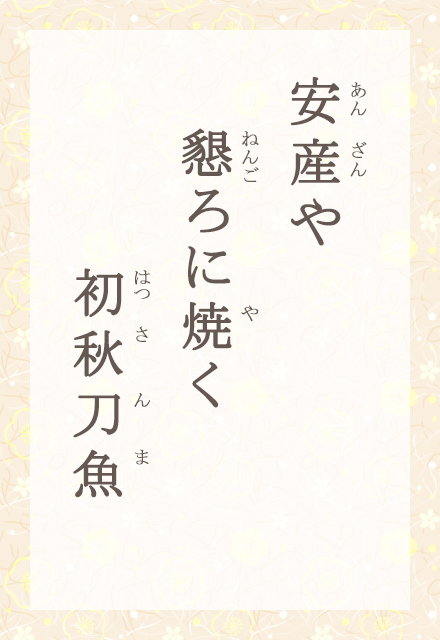

2019.10.17 放送

初秋刀魚とは、この秋はじめてとれた秋刀魚です。初物は縁起がよく、寿命も伸ばすといわれてきました。もうすぐ生まれてくる子のために、栄養をとるべく、初物の秋刀魚を買ってきました。安産でありますように。秋刀魚を焼く日常の一コマにも、新しい命への祈りがこもります。心をこめて焼いた秋刀魚は、ふっくらとやわらかく仕上がったでしょう。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

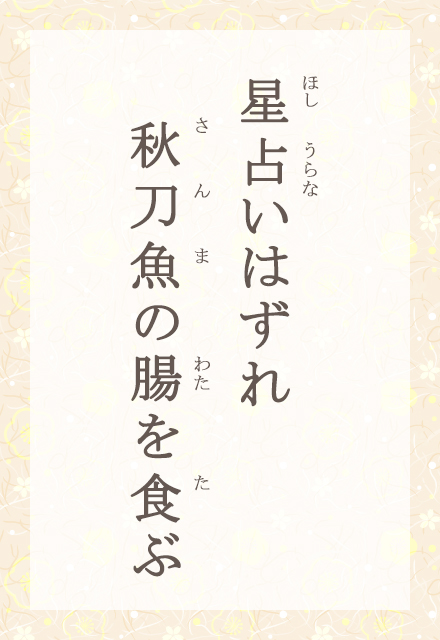

2019.10.16 放送

朝のニュースでは、今日の運勢を教えてくれる、占いのコーナーが人気ですね。一日を過ごしてきて、夕飯に秋刀魚をつつきながら、心の中で占いの答え合わせをしているのです。今日は運勢がよかったはずなのに、いまいちパッとしなかったなあ……。秋刀魚の腸(わた)のように、人生もまた、ほろ苦く、だからこそ味わい深いのかもしれません。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

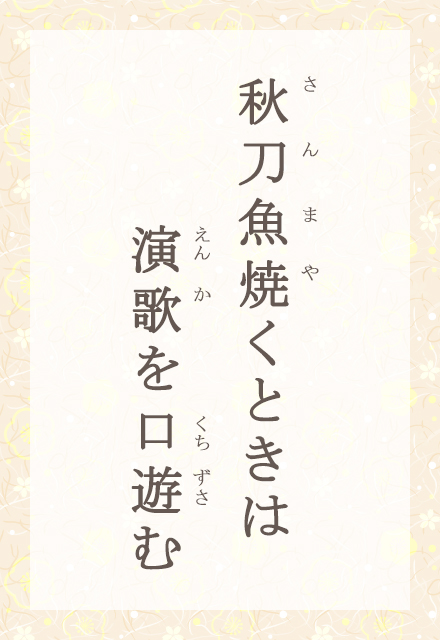

2019.10.15 放送

秋刀魚が焼けるまで、火加減を見ながら口ずさむのに、ぴったりの音楽はなんだと思いますか。 J―POP? 洋楽? いえいえ、やっぱり演歌でしょう。漁師の歌もよし、恋の歌もよし。演歌には、人生の喜怒哀楽が詰まっています。日本の暮らしとともにあり続けてきた秋刀魚と演歌を、生活の風景にさりげなくカップリングした、自然体の一句です。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

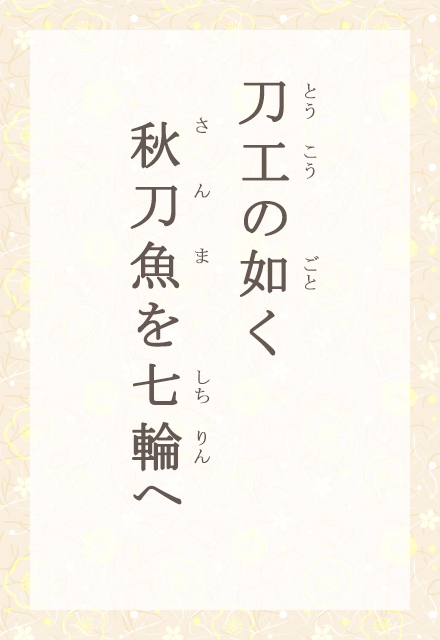

2019.10.14 放送

秋刀魚は秋の味覚を代表する魚で、かたちも色も刀に似ていることから、秋の刀の魚と書きます。炭火をおこした七輪へ秋刀魚をのせるときの真剣なまなざしを、まるで刀を作る刀工のようだと見立てました。銀色の鋭い光を放つ秋刀魚の新鮮さが際立ちます。職人のこだわりをもってすれば、きっとおいしい秋刀魚が焼きあがることでしょう。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

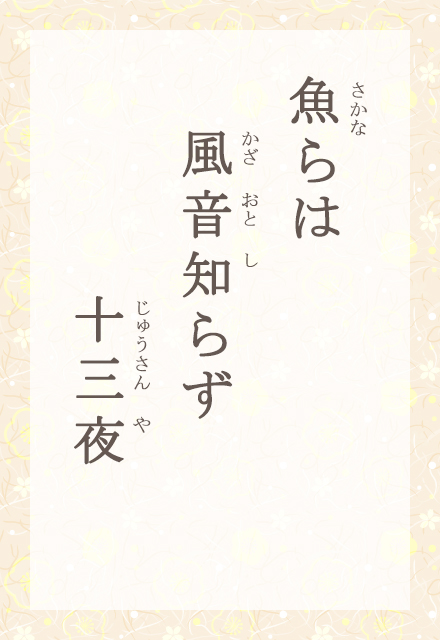

2019.10.11 放送

今日は十三夜。十五夜とともに、月の美しい夜とされ、月見をする夜です。十五夜に比べるとずいぶん冷えこむので、十三夜にはどこかわびしい印象も。外へ出て月を仰げば、思いのほか風音が激しく迫ります。ふと、水の中の魚たちは、この風音を知らず、静かに眠っているのだろうか、と思いを寄せました。魚の感覚を通して、十三夜の寄る辺なさが表現されています。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

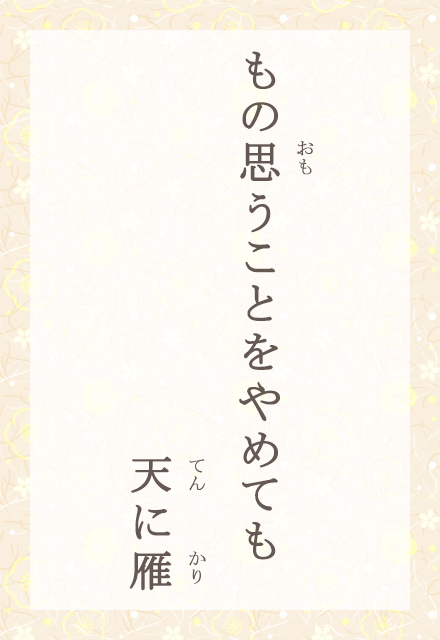

2019.10.10 放送

秋になると、寒い冬をあたたかい日本で過ごすため、北方から鳥たちが渡ってきます。中でも雁は、秋の情緒を代表する鳥として、詩歌に詠まれてきました。考えるのをやめて見上げた大空に、海を越えてきた雁の姿が。私がいてもいなくても、雁は渡り、季節は巡ります。そのことに気づいたとき、なんだかふっと、肩の力が抜けて、楽になる気がします。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

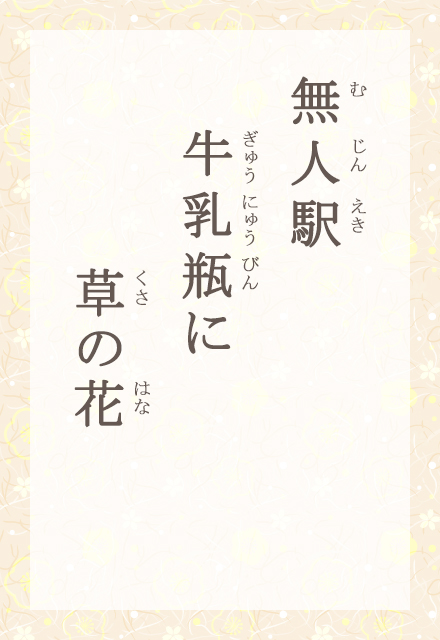

2019.10.09 放送

秋の季語「草の花」は、草々の咲かせる花の総称です。往来の少ない無人駅の待合室、からっぽの牛乳瓶に、草の花が挿してあるのを見つけました。地元の人が摘んできたのでしょうか、それとも駅長さん? 誰に認められなくても、健気に花を咲かせる草たち。さりげなく描写された風景の中に、駅を行き交う人たちの、心のぬくもりを感じます。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

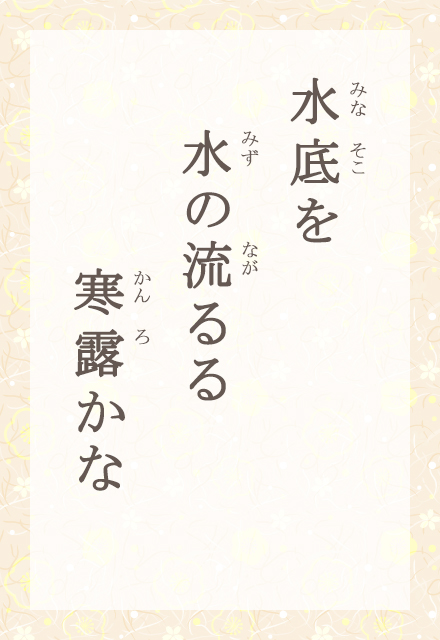

2019.10.08 放送

一年を二十四の季節に分類した二十四節気、今日から「寒露」です。いよいよ秋が深まり、草々にも冷たい露が宿るころです。しんしんと澄んだ川も、その底を流れる水は、ことさら冷えているでしょう。草の露も、川の水も、この世界をめぐる水の表情の一つ。秋の川辺をそぞろに歩くとき、思いのほか身にしみる風が、しみじみと寂しさを呼ぶ一句です。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

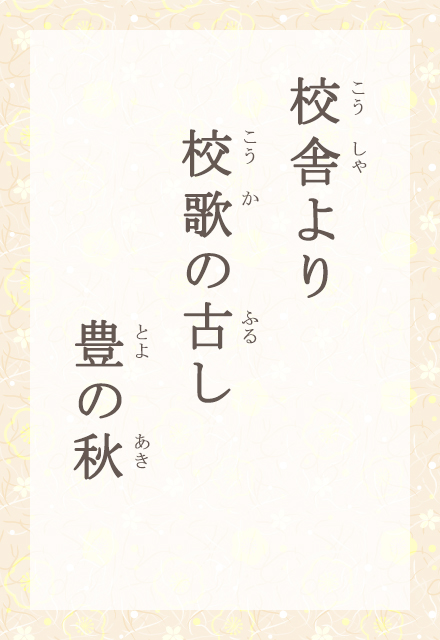

2019.10.07 放送

歴史のある学校も、年月が経てば、校舎を建て替えたり制服をリニューアルしたりと、時代に合わせて変化します。そんな中、校歌だけは変わらず昔のまま。「豊の秋」は、実りの秋の豊かさをことほぐ季語です。長年引き継がれてきた、学び舎の豊かな文化を思います。天高く馬肥ゆる秋、なつかしい校歌が、日本のそこかしこで、ほがらかにひびきます。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

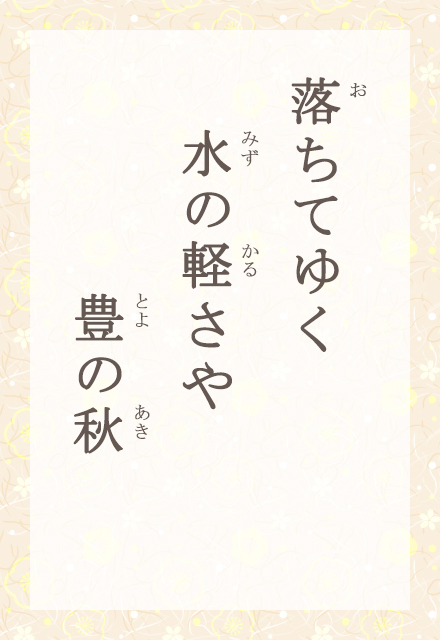

2019.10.04 放送

五穀豊穣、特に稲が豊かに実った秋を「豊の秋」といいます。豊年、豊作と同じ意味の言葉ですが、黄金色を深めて行く稲田を見つめている農民の喜びが感じられる季語です。この句の田んぼは、稲刈りに備えて水を落している最中。落ちてゆく水も、豊の秋を祝うかのように軽やかに弾んでいます。作者は、内藤鳴雪が始めた俳句雑誌を今も大切に受け継いでいる方です。

(監修:池内)

音声で俳句を聞く/止める -

2019.10.03 放送

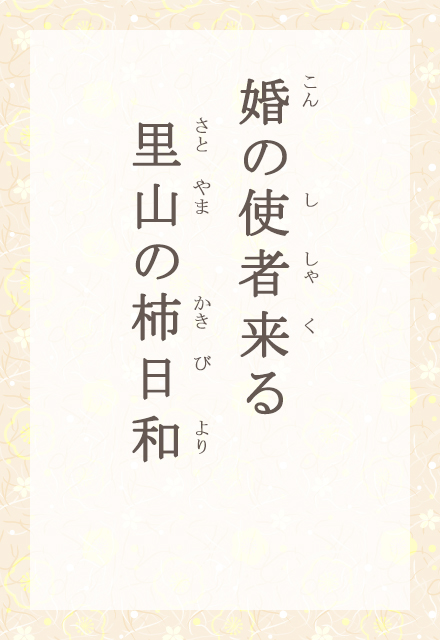

柿は日本の果実のなかで最も古くから栽培されてきたもの。正岡子規も柿が好きでした。柿がたわわに実るころの晴天を「柿日和」といいます。色づいた柿が日に映える山裾の道をやってくるのは。婚約のととのった娘さんのもとへ結納をとどける仲人さんのようです。いかにも実りの秋らしい、めでたい情景ではないでしょうか。季語「柿日和」が、みごとに生かされた一句です。

(監修:池内)

音声で俳句を聞く/止める -

2019.10.02 放送

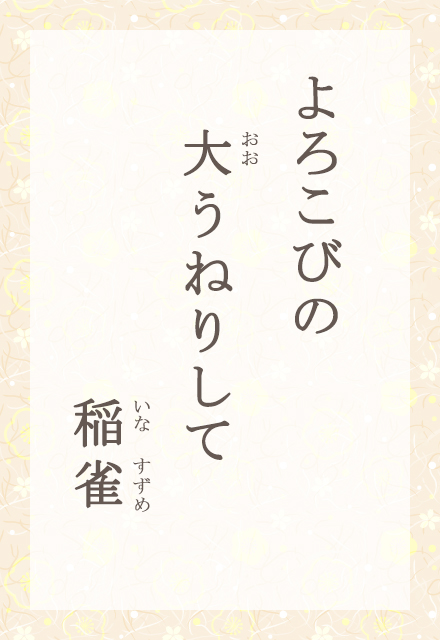

日本でもっとも多く見られる野鳥が雀です。稲が稔って穂を垂れる秋に、この稲穂を啄ばむのが「稲雀」。農家にとっては大敵です。まず数羽が斥候のように下見をし、続いて大群がやって来ます。放っておくと、とっつきやすい畦際などは、稲穂が丸坊主になるほど食われてしまいます。農家は威銃や案山子で防衛しますが、稔りを喜ぶかのように大きくうねって襲来する稲雀の大群は悩みの種です。

(監修:池内)

音声で俳句を聞く/止める -

2019.10.01 放送

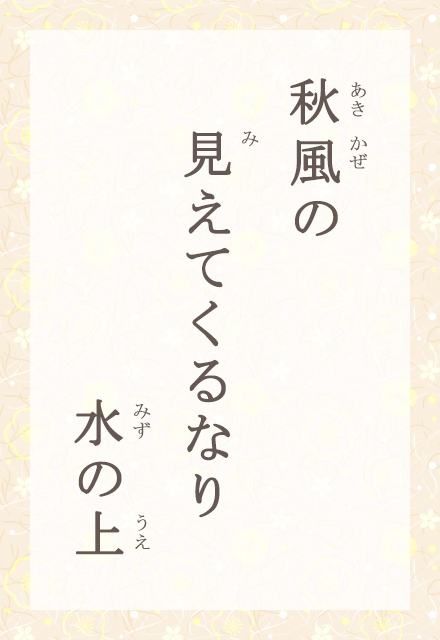

残暑のつづく中で、ふと秋を感じさせる一筋の風から、晩秋の野面をわたって木の葉を散らす冷気を含んだ風まで、秋に吹く一切の風を「秋風」といいます。おしなべて、しみじみと身にしみるような哀愁を感じさせる季語です。この句は、湖を吹き渡る秋風でしょうか。作者は水面をそよがせる風を視覚で捉えながら、しみじみと秋の深まりを感じているようです。

(監修:池内)

音声で俳句を聞く/止める

テレビ愛媛ではみなさまから

俳句を募集しています!

「石鹸玉」 です

応募フォーム、メールアドレス、ハガキの中からご応募ください。メールアドレス、ハガキでのご応募は、お題を含む俳句(ふりがな)・氏名(ふりがな)・住所・電話番号・メールアドレスを記載してお送りください。一人何句でも応募可能です。選ばれた俳句は、EBC Live News「きょうの俳句」コーナーでの放送のほか、テレビ愛媛のホームページ等で紹介します。作者の氏名(ペンネームの場合はペンネーム)、お住いの市町名(ジュニアの場合は学校名)も紹介されます。

(採用された方には放送日を事前に連絡し、記念品を贈らせていただきます。)

※俳句の募集は、毎月第2月曜日、午後6時から開始します。

応募規約

・応募作品は未発表で、ご自身の作品(著作権がご自身にある作品)に限ります。

・他人の作品に著しく類似、または他人の作品の盗用など、第三者の権利を侵害する可能性があると判断した場合は、応募の対象外とします。

・テレビ愛媛は応募作品による権利の侵害等に対し、一切の責任を負いません。

個人情報の取り扱いについて

頂いた個人情報は、優秀句に選ばれた方への事前連絡並びに記念品をお送りする際にのみ使用させて頂きます。

メールアドレスからの応募:

ハガキからの応募:

〒790-8537 テレビ愛媛「きょうの俳句」係

掲載されている句がランダムで再生されます

すべて聞く/止める