2019年2月の俳句

-

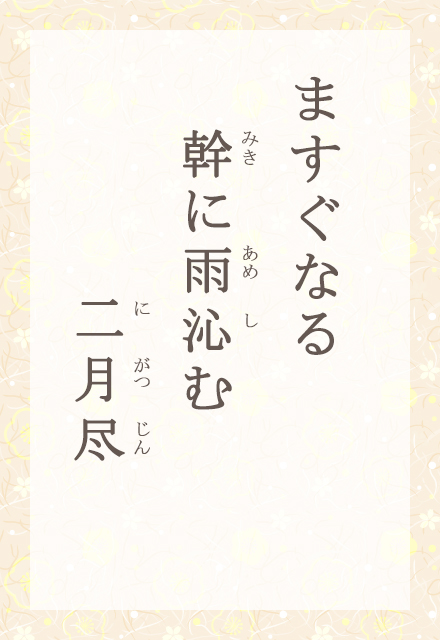

2019.02.28 放送

二月尽はその名のとおり、二月が終わるころを指す季語です。寒かった二月の終わりに、雨が降っています。まっすぐに立つ幹が濡れるのは、雨が少し激しいからでしょう。幹に沁みてゆく雨は、冷え冷えと芯にひびきそうです。でも、雨が上がって三月になれば、ぐんぐんあたたかくなるはず。春本番ももうすぐです。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

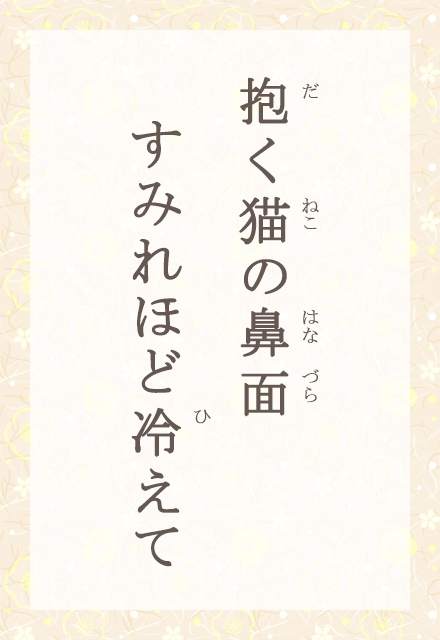

2019.02.27 放送

抱き上げた猫の鼻が、ひんやりと濡れていました。外を歩いてきて、早春の風に冷えたのでしょう。作者は、その鼻の冷たさを、風の中に咲くすみれの花びらのようだ、と連想しました。すみれになぞらえることで、この猫の可憐さが引き立ちます。猫も散歩の途中で、すみれの花を嗅いだかもしれませんね。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

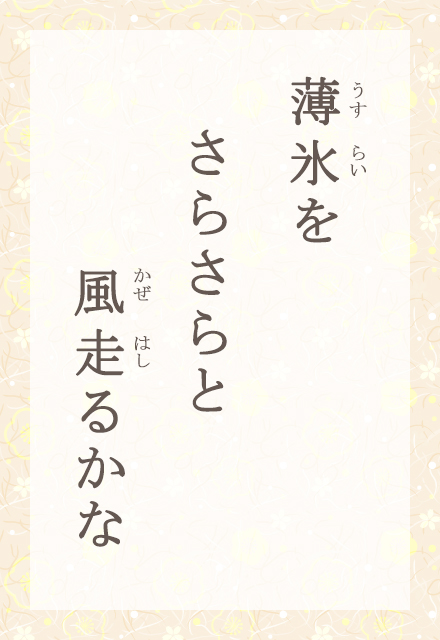

2019.02.26 放送

氷は冬の季語ですが、早春のまだ寒い日に薄く張っている氷のことを「うすらひ」といいます。はかなくて繊細で、美しい季語ですね。とはいえ、日差しも春めき、空気も少しずつあたたかくなる頃です。冬ならビュービュー吹きすさぶ風も、春の薄氷の上なら、さらさらと軽やかに走ってゆきます。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

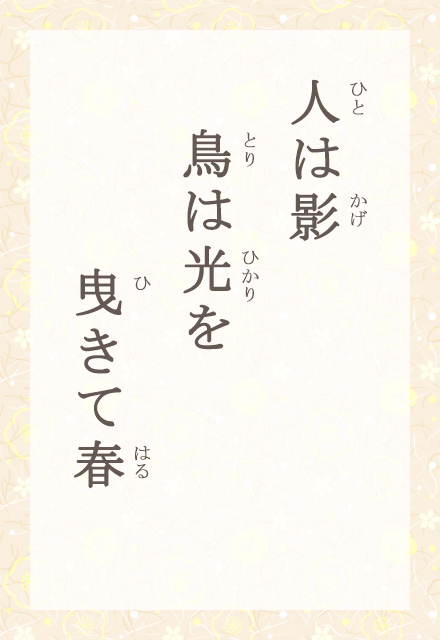

2019.02.25 放送

二月は、まだ寒さの残る中にも、光のまぶしさに春を感じられる季節です。そんな春の光の感覚を、作者独自の完成で捉えました。大地を歩く人間が影を曳いているのなら、空を飛ぶ鳥が曳いているのは光なのかもしれません。影と光は対照的ですが、人も鳥もこの春を、それぞれのやり方で生きているのです。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

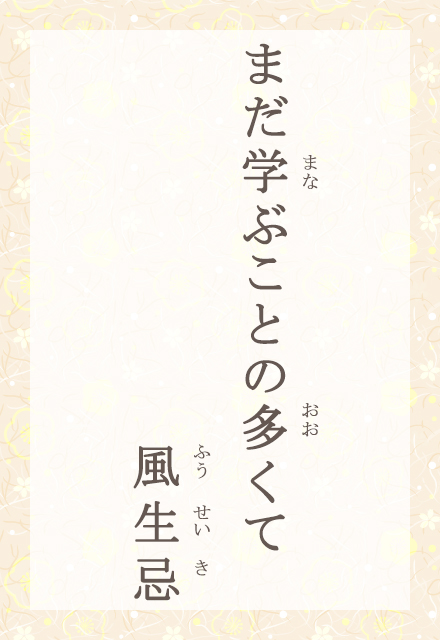

2019.02.22 放送

二月二十二日は「風生忌」。俳人富安風生の命日です。ちょうど40年前のきょう、風生は93歳で亡くなりました。官僚として逓信次官などを務めるいっぽう、虚子の指導のもと俳句雑誌「若葉」を主宰し多くの俳人を育てました。作者は40年間にわたり風生に師事した人。亡くなって40年が過ぎても、まだまだ風生先生には学ぶことが多い、という一句です。

(監修:池内)

音声で俳句を聞く/止める -

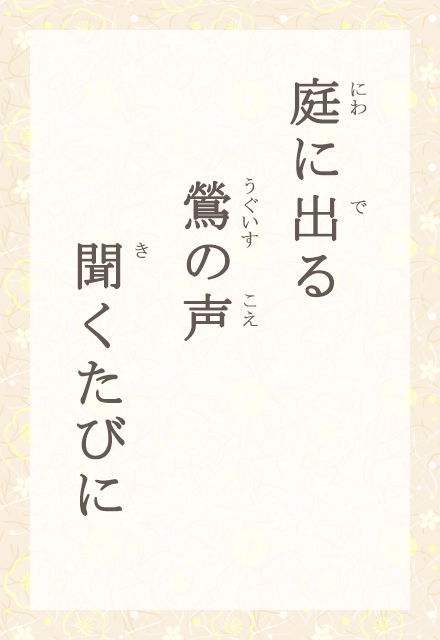

2019.02.21 放送

早春に山から里へ下りてきて美しい声で鳴く「鶯」は、昔から春のさきがけとして親しまれ、春告鳥とも呼ばれます。梅に鶯の取り合わせは、梅の咲く時期に梅の木にいる虫を探して鶯が集まることから生まれたそうです。鶯は声を愛でる鳥として知られ、ことに初音がもてはやされます。声を聴くたびに庭に出るのは、それでもやはり鶯の姿も見たいとの思いからでしょうか。

(監修:池内)

音声で俳句を聞く/止める -

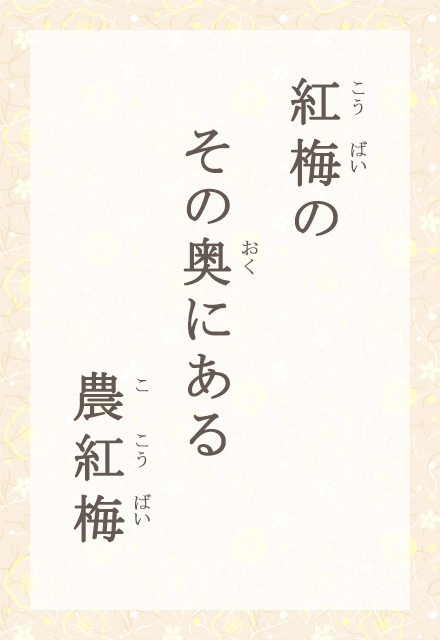

2019.02.20 放送

俳句で単に梅といえば、白梅のことです。清らかな白梅よりやや遅れて咲く「紅梅」には、艶やかさと親しみが感じられます。盆栽では紅白を併せて栽培し、色と香りを楽しむことが多いようです。これは梅林の情景でしょうか。紅梅の花の色にも濃淡があり、やや淡い薄紅梅の奥には、さらに鮮やかな濃紅梅が咲き満ちています。

(監修:池内)

音声で俳句を聞く/止める -

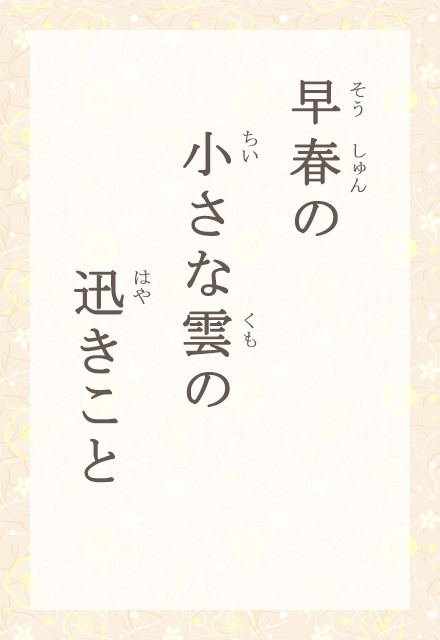

2019.02.19 放送

「早春」とは、立春から二月末あたりまでをいう季語です。「春は名のみの風の寒さや」と唱歌「早春賦」にもあるように、暦の上では春なのに、まだ冬の名残の寒さが目立つ季節です。しかし木々の芽はふくらみ、草も青むなど、春の兆しは確実に見え始めています。作者は小さな雲の空を飛ぶ迅さに、春の息吹を敏感に感じとっています。

(監修:池内)

音声で俳句を聞く/止める -

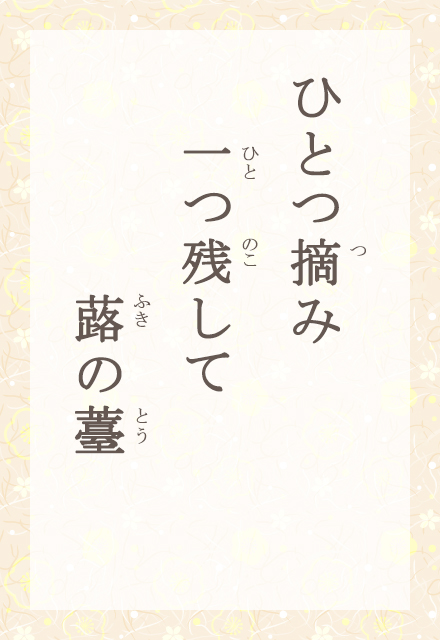

2019.02.18 放送

野や山や庭先など、至るところに自生する蕗は、春先に地下茎を伸ばし花芽をつけます。この花芽が「蕗の薹」。まだ枯れ色の野や庭に萌黄色の蕗の薹を見つけると、春の訪れを実感します。摘んで丸ごと天ぷらにしたり、刻んで蕗味噌にしたりして、春を味わいます。摘み残しておいたものは、やがて三〇センチほどに伸び、「蕗の姑」と呼ばれることになります。

(監修:池内)

音声で俳句を聞く/止める -

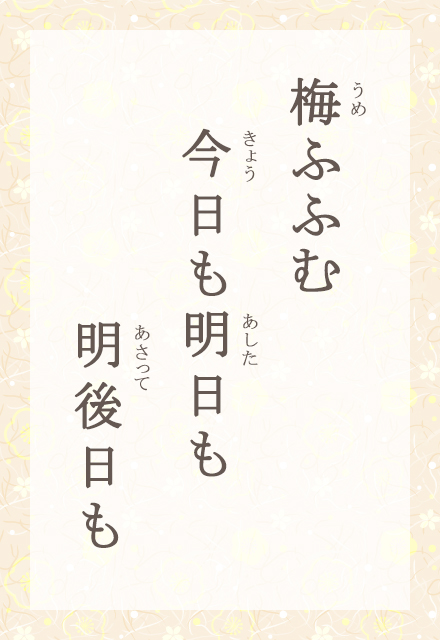

2019.02.15 放送

花のつぼみがふくらんでくることを「ふふむ」といいます。日に日にほころぶ梅のつぼみ。他の花にさきがけて、春のはじめに咲きほこる梅は、春を告げる花、「春告草」とも呼ばれてきました。この句も、一昨日や昨日といった過去ではなく、明日や明後日といった未来へ向かってゆくところが、ぐんぐん近づく春の気配を感じさせてくれますね。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

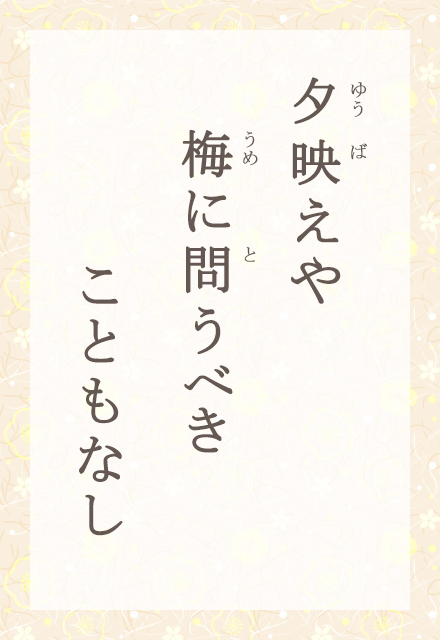

2019.02.14 放送

人生には、ときになぜこんなことが起こるのか、問いかけたくなる不条理があります。父や母が亡くなったり、大切な人が病気になったり……大変な日々を懸命に生き抜いてきて、今、ふと心が解放されたような心地なのかもしれません。空が夕映えに染まる一日の終わり、梅も咲いていて、なんだか胸がいっぱいで、ただただ風景を見つめています。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

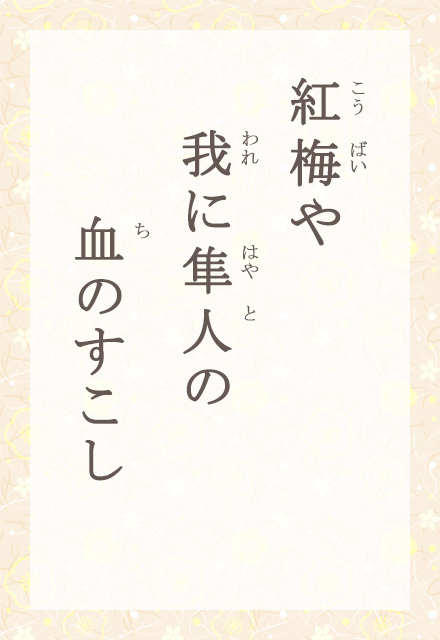

2019.02.13 放送

隼人とは、古代日本で、今の鹿児島や宮崎など南九州に住んでいた人々の名前です。勇ましく、ハヤブサのようにすばしっこいので、その名がついたともいわれています。作者は九州にルーツがあるのでしょうか。青空にポッと灯る梅の紅は、私の中にも流れている隼人の血のように、いきいきと鮮やかです。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

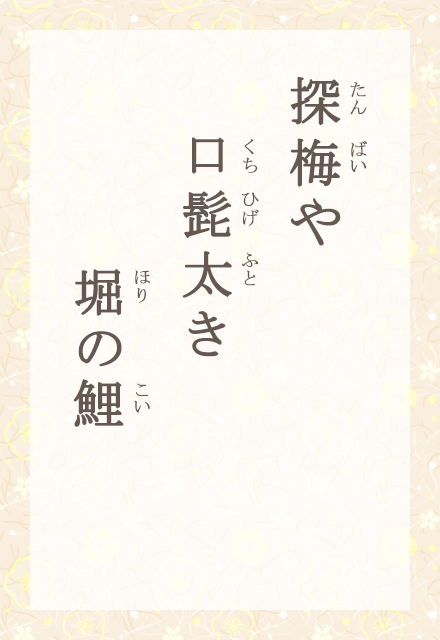

2019.02.12 放送

冬の終わりに、早咲きの梅を探して野山を歩くことを「探梅」といいます。そろそろ梅が咲いていないかと思いながら、堀端を散策していると、水面近くまで浮上した鯉の口髭が、思った以上に太いのが目につきました。たくましい鯉の面構えに、春の到来ももうすぐだと、心強く実感した一句です。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

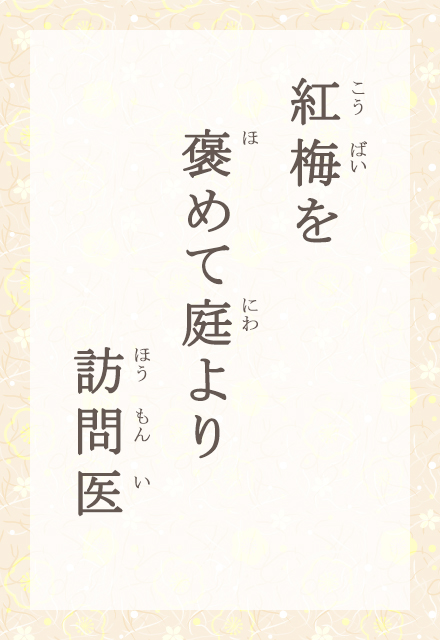

2019.02.11 放送

訪問診療のお医者さんが「梅がきれいですね」なんてにこにこしながら、いつものように訪ねてきました。玄関ではなく庭からやってきた親しさに、何度も行き来している信頼感が、さりげなく伝わってきます。美しい紅梅を眺めて過ごす穏やかな時間は、心身の英気を養ってくれることでしょう。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

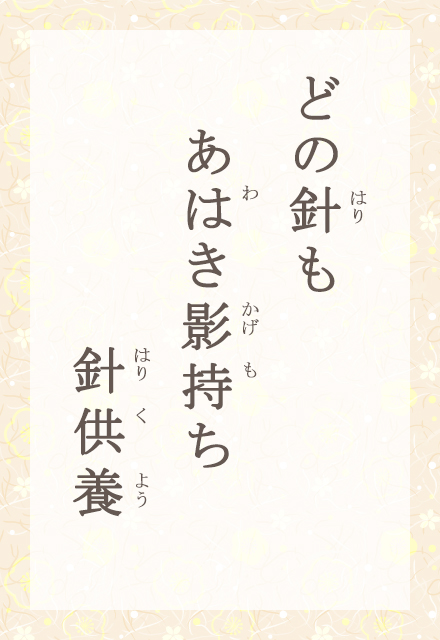

2019.02.08 放送

二月八日は「針供養」の日。一年間使った縫針を休め、折れて使えなくなった針は針才天女を祀る淡島神社などに納めて供養します。その際、ふだん硬いものを縫っている針に休んでもらうため、豆腐などの柔らかいものに刺します。この句は、豆腐に刺された針の影に注目しています。裁縫をする人が少なくなった昨今ですが、針供養はこれからも伝えていきたい伝統行事です。

(監修:池内)

音声で俳句を聞く/止める -

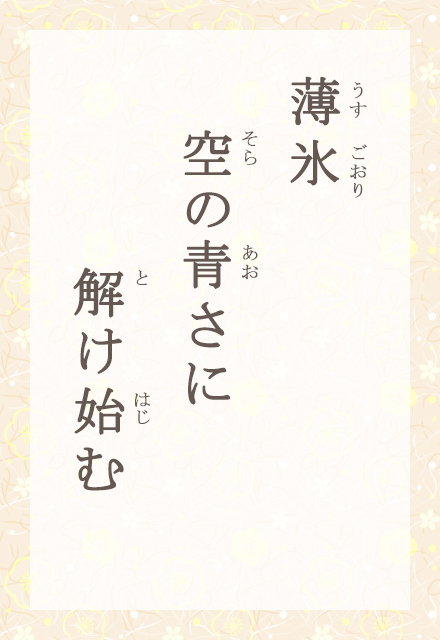

2019.02.07 放送

春さき、ぶり返した寒さで薄々と氷が張ることがあります。「薄氷」あるいは「薄氷」といいます。薄氷に映る青空や、解け残った水の切れ端が流れて消えてゆく姿には、早春ならではの風情があります。薄氷は日が当たると解けて、消えてゆきます。この句は、実際には日光が解かしている薄氷を、「空の青さに解け始む」と見立てたところに味わいがあります。

(監修:池内)

音声で俳句を聞く/止める -

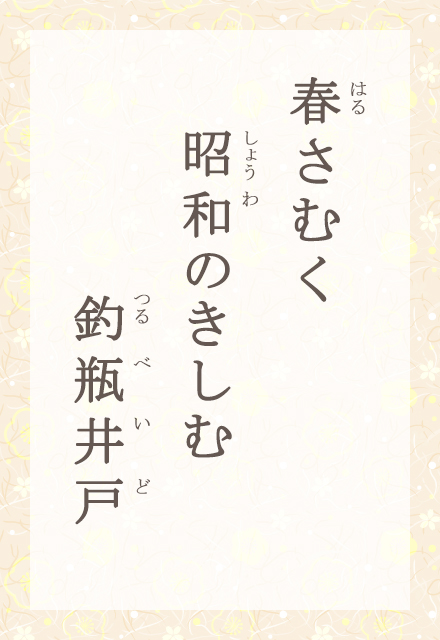

2019.02.06 放送

春になってからの寒さを表す季語が「春寒」。余寒もほぼ同じことですが、春寒の方が本格的な春を待つ心が強くこめられています。漢詩に由来する「料峭」という季語もよく使われます。この句、釣瓶井戸の軋む音に、春寒の季節感が託されています。平成も、間もなく終り。釣瓶井戸が、まだ盛んに使われていた昭和は、ますます遠くなって行きます。

(監修:池内)

音声で俳句を聞く/止める -

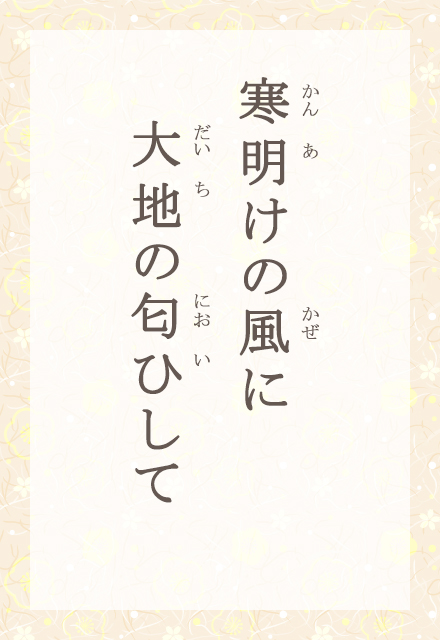

2019.02.05 放送

きのうは立春で、およそ三十日間の寒の季節が終わりました。「寒明け」は、その時期も意味も立春と同じですが、この季語には長い冬の厳しさからひとまず解放された、ほっとするような気分がこめられています。作者は大地の匂いを運んでくる風に、かすかに春の兆しを感じているようです。なお今日は旧暦の一月一日。旧正月です。

(監修:池内)

音声で俳句を聞く/止める -

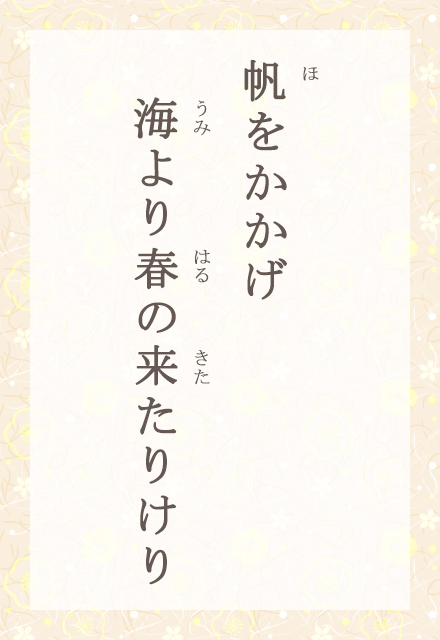

2019.02.04 放送

今日は二十四節気の立春。この句のように「春来る」あるいは「春立つ」ともいいます。暦の上では今日から春。まだ寒さ厳しいとはいえ、梅の蕾はふくらみ、日ざしにも少しずつ春らしさが感じられるようになります。作者は、まず海に春の気配を見ています。まこと、春は沖のかなたから帆をかかげてやって来るのかもしれませんね。

(監修:池内)

音声で俳句を聞く/止める -

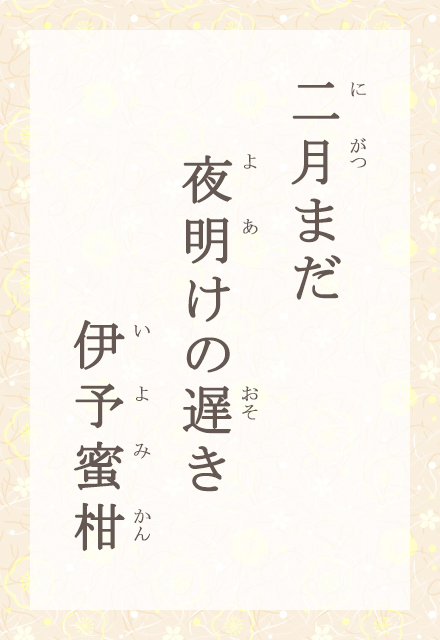

2019.02.01 放送

今日から二月。来週月曜には立春を迎え、暦の上では春となるのですが、残る寒さは厳しく、夜明けもまだまだ遅いころです。作者は山梨の俳人ですから、南に位置する伊予という言葉のひびきに、あたたかさを感じたのかもしれません。さわやかな伊予柑の香りが、春の明るさを、さきがけて連れてきてくれます。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める

テレビ愛媛ではみなさまから

俳句を募集しています!

「石鹸玉」 です

応募フォーム、メールアドレス、ハガキの中からご応募ください。メールアドレス、ハガキでのご応募は、お題を含む俳句(ふりがな)・氏名(ふりがな)・住所・電話番号・メールアドレスを記載してお送りください。一人何句でも応募可能です。選ばれた俳句は、EBC Live News「きょうの俳句」コーナーでの放送のほか、テレビ愛媛のホームページ等で紹介します。作者の氏名(ペンネームの場合はペンネーム)、お住いの市町名(ジュニアの場合は学校名)も紹介されます。

(採用された方には放送日を事前に連絡し、記念品を贈らせていただきます。)

※俳句の募集は、毎月第2月曜日、午後6時から開始します。

応募規約

・応募作品は未発表で、ご自身の作品(著作権がご自身にある作品)に限ります。

・他人の作品に著しく類似、または他人の作品の盗用など、第三者の権利を侵害する可能性があると判断した場合は、応募の対象外とします。

・テレビ愛媛は応募作品による権利の侵害等に対し、一切の責任を負いません。

個人情報の取り扱いについて

頂いた個人情報は、優秀句に選ばれた方への事前連絡並びに記念品をお送りする際にのみ使用させて頂きます。

メールアドレスからの応募:

ハガキからの応募:

〒790-8537 テレビ愛媛「きょうの俳句」係

掲載されている句がランダムで再生されます

すべて聞く/止める