2018年7月の俳句

-

2018.07.31 放送

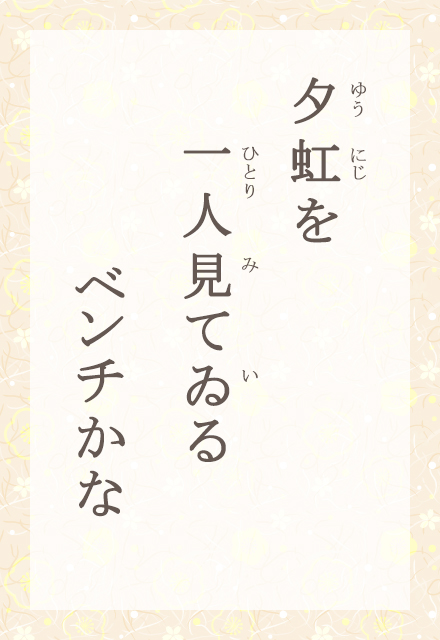

夕立のあとなどに、太陽と反対側の空に現れるのが七色の「虹」。空中の水滴を通りぬける光の屈折によって生まれる現象です。光の色は外側から赤、橙、黄、緑、青、藍、紫と並んでいます。虹は四季を通じて現れますが、夏に多く、特に夕立のあとの東の空に立つ虹は、目の覚めるような美しさです。作者はそんな「夕虹」を、一人ベンチに座って仰いでいます。

(監修:池内)

音声で俳句を聞く/止める -

2018.07.30 放送

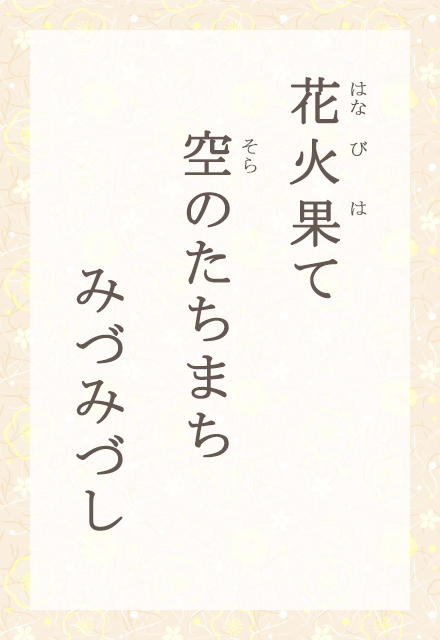

「花火」は、江戸時代に川開きの呼び物として様々な仕掛けが工夫され、独自の発達をしました。夜空に華やかに開く美しさと、一瞬にして消えてゆくはかなさが、夏の風物詩となっています。お盆の行事としても打ち上げられたため、歳時記によっては、夏と秋の両方に載っていることもあります。この句は、花火が終ったあとの夏の夜空の、しっとりとした美しさに注目しています。

(監修:池内)

音声で俳句を聞く/止める -

2018.07.27 放送

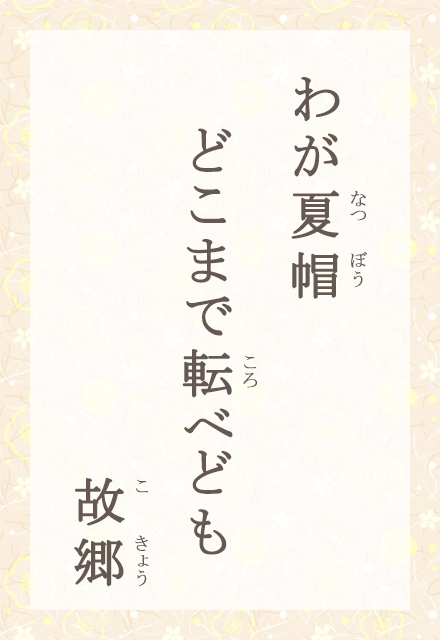

私の夏帽子が、風に飛ばされて畦道を転がってゆきます。その行く先は、どこまでもふるさとでした。帰郷したときのよろこびか、故郷を出てゆきたい青春の鬱屈か。夏帽子を追いかけている風景そのものが、郷愁を強く駆り立てますね。どれだけ離れようとしても、ついに振り切ることのできないもの、それが故郷なのだと、語りかけてくる名句です。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

2018.07.26 放送

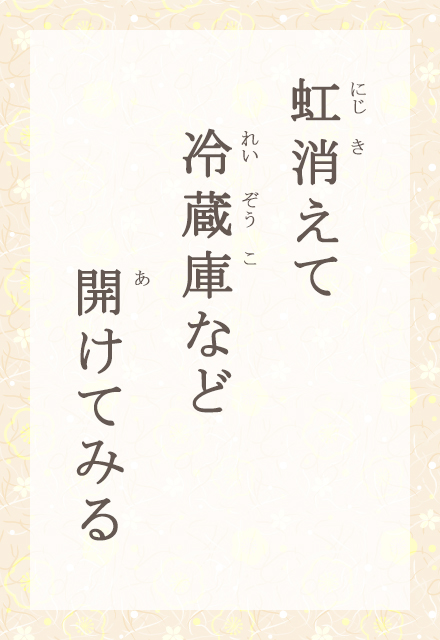

雨あがりの空に虹を見つけると、特別な気分になりますね。でも、消えてしまえばなんだか寂しくて、手持ちぶさたになります。それで何となく、冷蔵庫をのぞいてみたりする、そんな人間心理をするどく捉えました。虹という非日常から、冷蔵庫という日常への、無意識の移ろい。人はこんなふうにして、虹のあとの世界を生きているのかもしれません。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

2018.07.25 放送

たしかに、こういう海の家、ありますよね。看板の絵も文字も下手で、店主はいるのかいないのか分からなくて、そのおおらかさがまさに海の家です。作者は二十代の若手俳人。この句は、俳句甲子園の決勝に発表されて、話題になりました。簡潔な内容に簡潔な文体が、こころよく響きます。日本のどこかに必ずある、なつかしい風景です。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

2018.07.24 放送

第18回俳句甲子園の最優秀賞に選ばれた一句です。スタートを告げる号砲が鳴ると、スタンバイしていたランナーが、一気に駆け出しました。アスリートを「一塊の日焼」と即物的に表現したのが大胆ですね。夏の日ざしのもとで躍動する肉体が、なまなましく描き出されました。劇的な瞬間をとらえた、フォトジェニックな一句です。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

2018.07.23 放送

一年を二十四の季節に分けた二十四節気、今日から大暑です。一年でもっとも暑さが厳しく感じられる時期に、パスポートをたずさえて、外国へと旅立ちます。行き先は、南の島か、北欧か。「軽く」の一語に、暑い日本を逃れて旅先へと心弾ませる、解放感が託されています。みなさんはこの夏、どこへ旅をしたいですか。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

2018.07.20 放送

「夕焼」は四季を通じて見られる現象ですが、夏は夕方の時間が長く、特に壮大で美しいことから夏の季語とされています。壮大な夕焼を、俳句ではこの句のように「大夕焼」ともいいます。夕方、港に錨をおろした船から、水を排出する音が響いています。沖合の西の空には、みごとな夕焼が広がっています。きっと明日は晴天となることでしょう。

(監修:池内)

音声で俳句を聞く/止める -

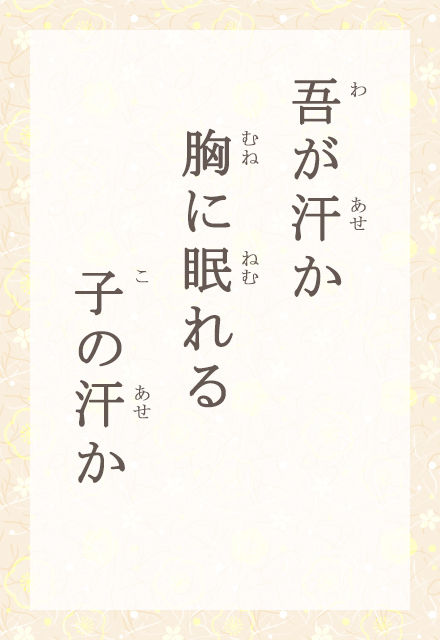

2018.07.19 放送

暑さのために皮膚の汗腺から吹き出る分泌物が「汗」。皮膚のほぼ全体から出て、蒸発することで体の熱を奪い、体温調節をしています。真夏には、室内でじっとしていても、一日3リットルの汗が出ます。この句は、幼子を胸に抱くお母さんの姿。滲み出る汗は、自分のものか、わが子のものか。何とも幸せそうな母と子の姿です。

(監修:池内)

音声で俳句を聞く/止める -

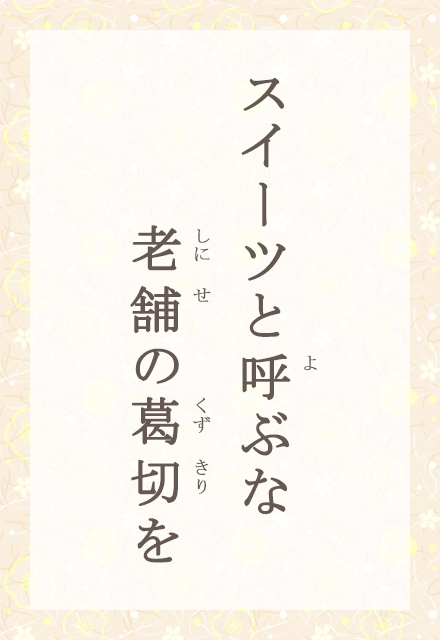

2018.07.18 放送

葛粉を水で溶き、砂糖を加えて透明になるまで煮て練り固めて冷やしたのが「葛練」。これをうどんのように細く切ったものが「葛切」で、黒蜜と黄粉、抹茶などをかけて食べます。透き通った涼しげな姿と、喉越しの弾力と冷たさが愛される伝統的な夏の和菓子です。そんな老舗の味を、今出来のスイーツなんかと一緒にしてくれるな、という一句です。

(監修:池内)

音声で俳句を聞く/止める -

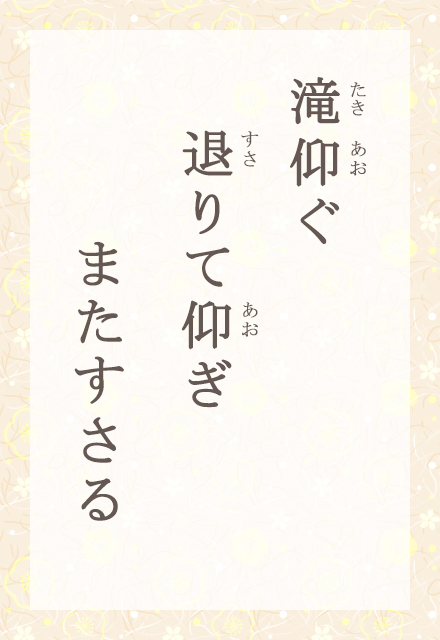

2018.07.17 放送

垂直に切り立つ断崖を流れ落ちる水が「滝」。その涼しさを愛でて夏の季語となったのは比較的新しく、明治以降のことです。俳人にとっての滝は、その荘厳な眺めと涼気を味わうもの。作者は何度も後退りしながら、滝の景観を仰ぐのに一番よいポジションを探っています。

(監修:池内)

音声で俳句を聞く/止める -

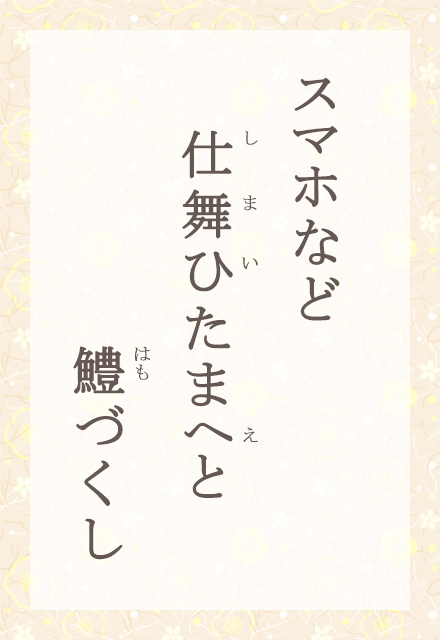

2018.07.16 放送

今日は海の日。今が旬の海の幸といえば、何といっても「鱧」ではないでしょうか。鱧は主に西日本の浅い海で獲れる鰻に似た魚で、大きさは1メートル以上もあります。小骨が多く、鱧の骨切りは料理人の特技とされています。酢の物、鱧鮨、天ぷら、つけ焼き、鱧ちりなど豪華な鱧料理が勢ぞろいしました。スマホなんかいじっている場合ではありませんよ。

(監修:池内)

音声で俳句を聞く/止める -

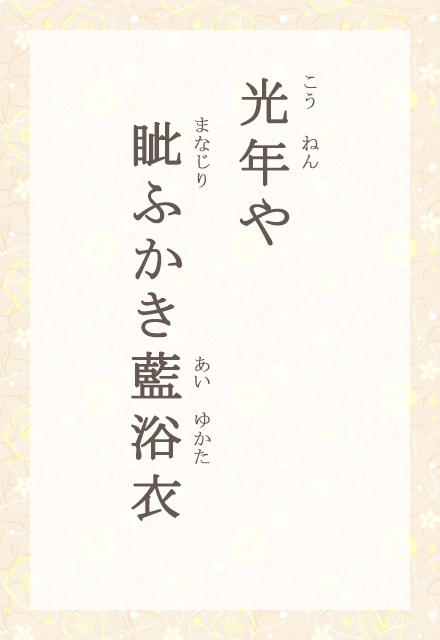

2018.07.13 放送

光年は、天文学で星と星との距離を表すときに使う単位です。浴衣の人が、夜空を見つめながら、光年というはるかな距離に思いをはせています。そのまなじりは深く、瞳には輝く星々が。藍浴衣の藍色が、夜空の深い藍色とひびき合って、しずかな時空を作り出しました。浴衣という日常の衣類から、雄大な宇宙へと発想を広げた、格調高い一句です。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

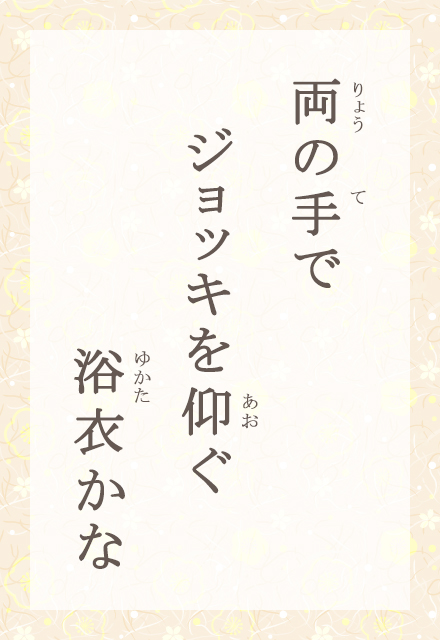

2018.07.12 放送

ビールジョッキを両手でつかみ、豪快にあおる浴衣の人。解放感あふれる姿に、見ているこちらまで気持ちよくなります。ビールも浴衣も夏の季語なので、ビールを「ジョッキ」と言い換え、浴衣を主役として存在感を強めたのも巧みです。湯上りの道後散策か、ビアガーデンの一風景か。暑い夏を迎え撃つ、力強さにあふれています。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

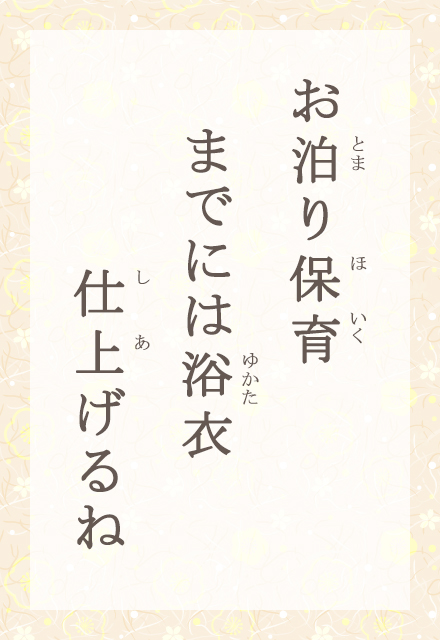

2018.07.11 放送

幼稚園での行事のひとつ、お泊り保育は、子どもにとっても家族にとっても、一大イベントです。当日に子どもが着る浴衣を、日々の仕事や家事の合間をぬって、少しずつ手作りしているのです。もしかしたら、夜に作業を進めながら、すやすやと眠る寝顔につぶやいているのかもしれません。子どもに語りかける優しい口調に、愛を感じますね。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

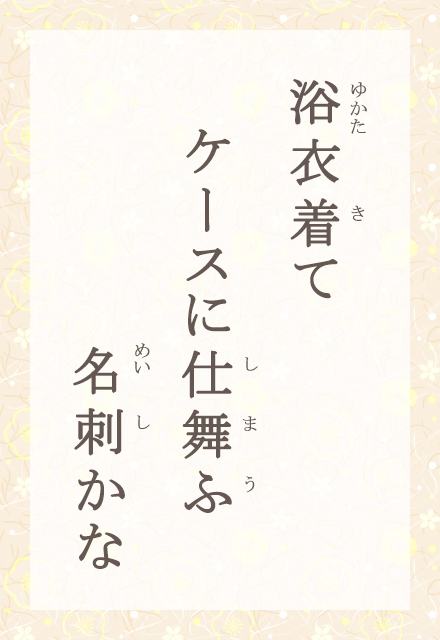

2018.07.10 放送

浴衣を着て、くつろいだ気分で出かけた先で、仕事関係の人と会ったのでしょう。浴衣はもともと、湯上がりに着たり寝間着にしたりと、プライベートな空間で親しまれてきた衣服です。その浴衣を、パブリックな仕事の場面と取り合わせたのがユニークでした。名刺交換というありふれた風景も、浴衣によって涼やかにいろどられます。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

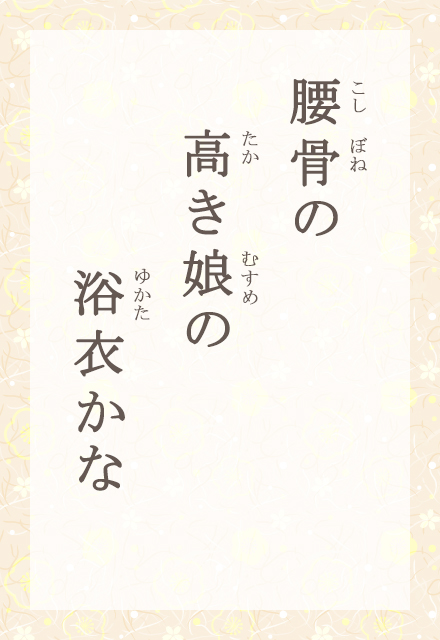

2018.07.09 放送

腰骨の位置が高く、すらりと背の高い、スタイルのいい娘さん。浴衣の帯を締めるのも、おのずと高い位置になります。さっそうと浴衣を着こなす姿に、ほれぼれしますね。時代とともに、日本人の体形も変わってゆきますが、浴衣を着て夏を涼しく過ごすスタイルは、変わらず続いてゆくことでしょう。

(監修:神野)

音声で俳句を聞く/止める -

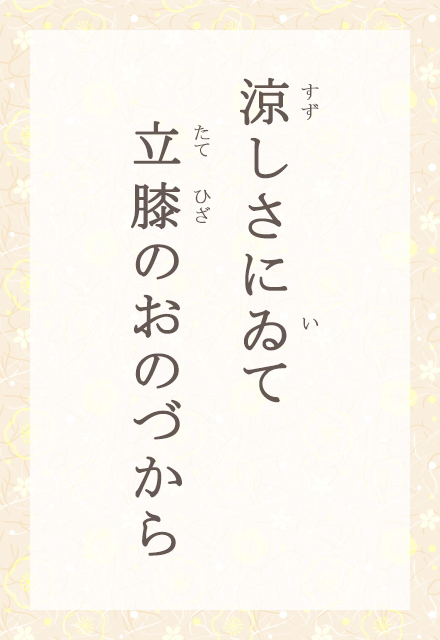

2018.07.06 放送

蒸し暑い日本では、夏は暮らしのすべての場面で「涼しさ」が欲しい季節です。朝夕の風のあるひとときや、暑い日中でも木陰や風通しのよい縁側などで感じられる涼しさは、まことにありがたいものです。そんな涼しさを求める行為を「涼み」「納涼」といいます。涼しさの中にいて、より涼しくなるよう、無意識のうちに立膝をしている姿です。

(監修:池内)

音声で俳句を聞く/止める -

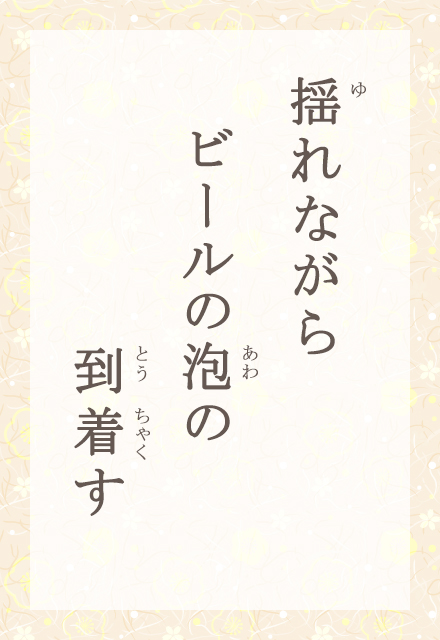

2018.07.05 放送

「ビール」は一年を通して飲まれますが、冷えたのを一気に飲む爽快さは、やはり夏ならではのものです。近ごろは女性にも愛好されています。この句はビヤガーデンの情景でしょう。よく冷えた生ビールが、ほどよく泡立っている大ジョッキが運ばれて来ました。ビール大好きの作者は、「ビールの泡の到着」を大歓迎しているようです。

(監修:池内)

音声で俳句を聞く/止める -

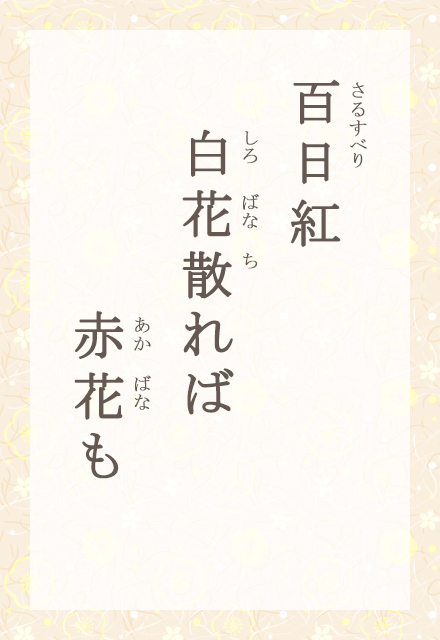

2018.07.04 放送

七月初めから九月末頃まで、枝先に紅色の花を咲かせる「百日紅」は、ミソハギ科の落葉高木です。樹皮が滑らかで、木登り上手の猿でも滑るというのが名前の由来。漢名で百日紅(ひゃくじつこう)と書くのは花期の長さにちなんでいます。花の色には紅だけでなく、白もあります。この句は、百日紅の白花や紅花が、咲いては散り、散っては咲く風情を描いています。

(監修:池内)

音声で俳句を聞く/止める -

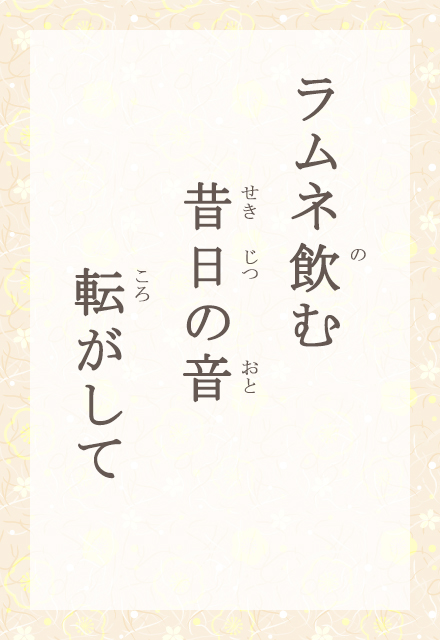

2018.07.03 放送

わが国で初めて「ラムネ」が発売されたのは、今から146年前の明治五年だそうです。ラムネは英語のレモネードが語源で、炭酸水に甘味とレモン香料を加えたもの。飲むときに、瓶とガラス玉が触れ合う音が涼しげで、いかにも庶民的です。この句は、ラムネの玉の転がる音を「昔日の音」と詠んで、古きよき時代を懐かしんでいます。

(監修:池内)

音声で俳句を聞く/止める -

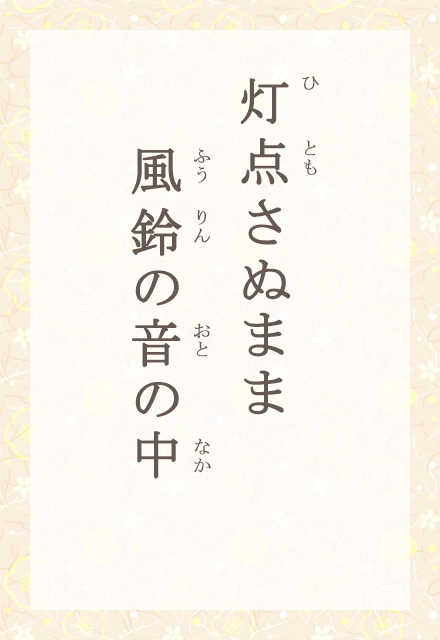

2018.07.02 放送

風通しのよい縁側や軒に吊るし、その音色の涼しさを楽しむ「風鈴」。クーラーなどない昔から、夏の暑さをしのぐために愛用されてきたものです。風鈴の素材には金属、ガラス、陶器などがあります。この句は部屋の窓辺に吊るされた風鈴でしょうか。日が暮れても、あえて電灯を点けず、夜風に鳴る風鈴の音を満喫している、作者の姿が見えるようです。

(監修:池内)

音声で俳句を聞く/止める

テレビ愛媛ではみなさまから

俳句を募集しています!

応募は締め切りました

応募フォーム、メールアドレス、ハガキの中からご応募ください。メールアドレス、ハガキでのご応募は、お題を含む俳句(ふりがな)・氏名(ふりがな)・住所・電話番号・メールアドレスを記載してお送りください。一人何句でも応募可能です。選ばれた俳句は、EBC Live News「きょうの俳句」コーナーでの放送のほか、テレビ愛媛のホームページ等で紹介します。作者の氏名(ペンネームの場合はペンネーム)、お住いの市町名(ジュニアの場合は学校名)も紹介されます。

(採用された方には放送日を事前に連絡し、記念品を贈らせていただきます。)

※俳句の募集は、毎月第2月曜日、午後6時から開始します。

応募規約

・応募作品は未発表で、ご自身の作品(著作権がご自身にある作品)に限ります。

・他人の作品に著しく類似、または他人の作品の盗用など、第三者の権利を侵害する可能性があると判断した場合は、応募の対象外とします。

・テレビ愛媛は応募作品による権利の侵害等に対し、一切の責任を負いません。

個人情報の取り扱いについて

頂いた個人情報は、優秀句に選ばれた方への事前連絡並びに記念品をお送りする際にのみ使用させて頂きます。

メールアドレスからの応募:

ハガキからの応募:

〒790-8537 テレビ愛媛「きょうの俳句」係

掲載されている句がランダムで再生されます

すべて聞く/止める